これは、どこだろうとweb検索すると、同じ絵はがきがあります。屋上ですって。

他にも、

その後再びこんなのも発行されています。

同じ浮世絵師で、住所はどちらも江戸、店の反対側を描いたのでしょうか。

これは、どこだろうとweb検索すると、同じ絵はがきがあります。屋上ですって。

他にも、

その後再びこんなのも発行されています。

同じ浮世絵師で、住所はどちらも江戸、店の反対側を描いたのでしょうか。

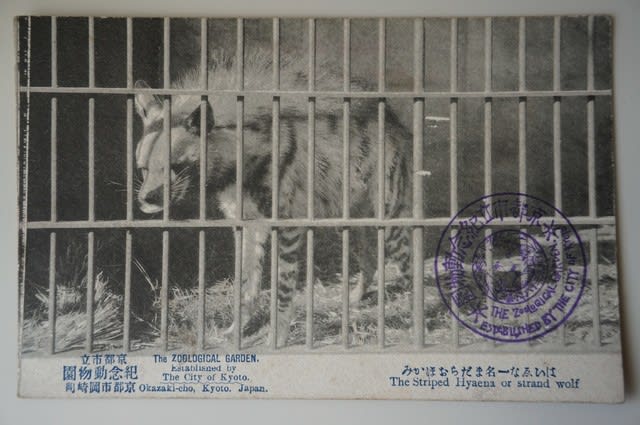

上野動物園に次いで2番目の動物園として、市民の寄付が集まり1903年(明治36年)4月1日「京都紀念動物園」が開園しました。

全景を描いた案内図です。

だてう、へう、あかぐま、ほっきょくぐま、ばく、志よう志よう、ぞう、おほかみ、ら以をん、志まうま、とら、す以ぎう、らくだ、かんむりつる、あうむ、くじゃく、大わし、かんかる。旧仮名遣いで書かれた動物が載っています。

1907年(明治40年)9月ゾウが来園しました。

京都名所絵はがきの中の一枚に動物園があります。

皇太子殿下御誕辰紀念の赤インクのスタンプ 明治39年8月31日付です。

当時の皇太子は大正天皇でお誕生日が8月31日です。

満27歳で、当時は数え年で28歳になられています。

因みにそのお子様の昭和天皇は当時5歳です。

下段の植物は「皇太子殿下お手植えの松」と説明書きがありますので、開園のころに記念植樹をされたのでしょう。

表面(宛名面)です。赤いスタンプも同じ日付です。

丹頂と雛鶴がもう一枚あります。スタンプの位置は違います。

こちらは、開園5周年記念(明治41年)の分厚いエンボスの絵はがきです。

他の動物の物もあったのかも知れません。

はいえな 一名まだらおおかみ と書いてあります。

上の絵はがきと同じ写真の、ネガが逆になった物かと思います。

しやうじやうと書いてあります。

しょうじょうとは、オランウータンです。

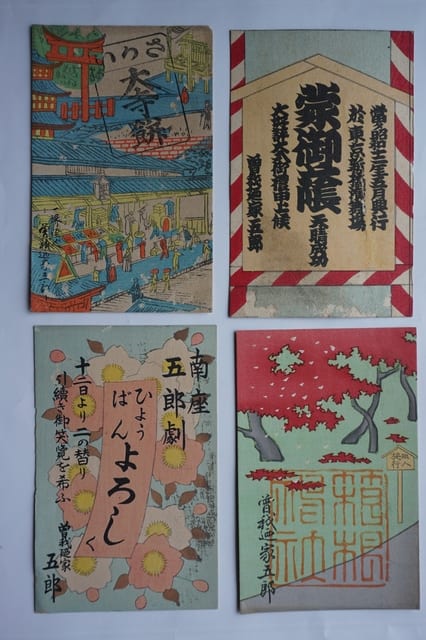

趣味人の集まりですから、面白いことしようと作った絵はがきです。

右の隅田川の屋形船、上下に開けます。

開きます。→

開きます。→

開きます、→

引き出します。

小判を引き出します。

開くと、下の短冊が読めます。

開くと幽霊が出ます。

開くと三日月が満月になります。

号外の貼り付け。

切手以外の物を貼ることは許可されていませんでしたので、宛名を書いてポストへ投函できませんが、頒布会を通じて趣味人の手に渡ったのでしょう。

表面がはがき仕様になっているものとして。

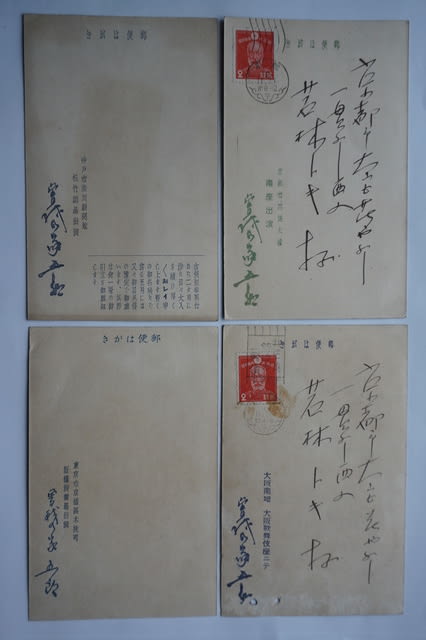

はがきの料金が1銭5厘から2銭になったのは昭和12年4月でした。

曽我廼家五郎が、贔屓先の若林宅宛に送っています。

この絵葉書会で「のむらや」として印刷を手掛けた若林寿之助(丸印)

彼の暑中見舞いです。これは、大阪の貿易会社から海外赴任中の息子 理三郎に宛てたものです。

理三郎さんは、親はもとより、友人知人から海外で受けっとった膨大なハガキを持ち帰っています。

私の元絵はがきの絵はがきの元の持ち主は誰なのか。

京都の天神さんの縁日の露店で刀や鉄砲を商う業者が「東福寺のお宅から出た」と言いました。

次回は郵便法では送れない仕様のものを紹介します。

数年前、京都北野天満宮の天神さんの縁日で発見しました。

元の持ち主も絵葉書収集家でもあったようです。

絵葉書を入手してから調べるうちに、滋賀県大津市歴史博物館がコレクターからの寄贈を受けて平成21年3~4月企画展をしていたことを知りました。県立図書館で借りた図録です。

曽我廼家五郎のファンクラブ趣味人たちが、彼を巻き込んで作った絵葉書を頒布したものらしいのです。

曽我廼家五郎(1877-9-6~1948-11-1)本名 和田久一。

1948年12月大阪中座で松竹新喜劇が結成されました。松竹芸能の役者だったようです。

ソノシートにサインがあります。

ブロマイドも絵葉書です。

この2枚の絵ハガキは昭和7年以前です。

表面の「はかき」の文字が「はがき」に代わるのは昭和8年からなのです。

明治時代、外国人によって撮影された写真を集めた書籍の中の京都嵐山の渡月橋で絵はがきではありません。

写真着色者によって色付けされています。

こちらは、明治時代(明治40年以前)の名所絵葉書ですが、嵐山は名所として存在していません。

この写真を見れば、さもありなんですが。

御香宮や、乃木神社など名所の扱いが違います。

この袋に入っているえはがきは後日載せます。

京都駅初代はとweb検索すると、1880年頃とこの写真がありました。

2代目大正時代の絵はがきです。大正3年8月竣工。

向かって右側の人力車の多数停まっている建物は、天皇皇后が休息される御便殿です。

1950年(昭和25年)11月18日 焼失。

1952から(昭和27)3代目。

そして、1997年(平成9年)7月20日から、4代目。

伊吹山は滋賀県と岐阜県境にあります。

薬草の花など見るために毎年多くの人が登ります。

近江伊吹山 頂上高象気流観測所と書いた絵はがきです。

スタンプの日付は7月31日ですが、2は何年でしょう?

そこでweb検索して、写真は引用しました。

大正7年建築され、大正8年1月1日より運用。昭和4年、国に移管され中央気象台付属伊吹山観測所となる。

昭和10年2代目の庁舎。昭和34年彦根地方気象台と合同運用。

昭和54年改築の3代目の庁舎。平成13年3月31日その役目を終わる。

ということは、この絵葉書は初代の建築物で、昭和2年なのです。

平成22年(2010)10月解体されたとあります。

夫は長浜で小学校の頃の夏休み、担任の先生と夜中に登り、御来光を拝んだとの事です。

当時は教師が発案して、有志の子に声かけて連れて行った。

危険にさらさない指導力もあった。

懐かしい思い出となっているようです。

2010年10月7日 私は夫と駐車場までは車で初めて登りました。

何か工事中?と、カメラに収めたのがこの写真です。

解体前の準備中だったようです。

その後2014年6月にも登りましたが、その時は絵葉書を入手していませんから、気象台の建物の事など知りませんでした。

建物などは跡形もありませんでした。

「岐阜県に入りました」「滋賀県に入りました」とクルクルカーナビに言われながら昇ります。

車を降りてここから登山口です。

少し登ったところから駐車場を見下ろしました。

入山料は乗用車1台につきで、冬季は雪が積もるので閉山します。

大正10年、京都四条大橋の路面電車の絵はがきです。

明治村にある電車に似ています。

この復刻版の絵はがきは、電車が走る前の四条通です。

電車を走らせるため、立ち退きもあったと思われます。

京都市発行の市電開通記念絵葉書です。

大正3年御大典記念、京都市電気軌道事務所発行の絵葉書です。

左端に乗車券が付いていたそうですが、乗車されたのかありません。

2枚の絵はがきの宛名面です。

私が京都に来た頃市電は15円でした。回数券の残りです。

裏です。

その後20円になりました。

まだ女性ドライバーが少なかった昭和45年、高度成長で多忙を極め、男手が足りなく困っていました。

そこで、社長も頭の上がらない御意見番のお客様に実情を相談しました。

そのおばさまの「よっしゃ」の一言で、自動車学校長が出勤時に車で迎えてくださって、午前中は自動車学校へ行きました。

自動車学校ではハンドルにチェンジギアのついたセドリック、路上講習に出ると、トラックの運ちゃんが窓から「よ~ねーちゃん、がんばれよ」と冷やかす。

あがってしまって、指導員が急ブレーキを踏み「わしが怖いわ、もうお前とは道路へ出ん」と怒る。

免許取得。

電車道は軌道敷内通行可能だったのですが、雨の日はスリップに注意しながらこわごわ走った。

赤信号で停車していると、後ろに電車が止まっているというのもイヤな気分でした。

祇園祭の山鉾巡行の為には電線を撤去され、祭りが終わるとまた取り付けるためか、先の祭りと後の祭りが7月17日に同時に行われました。

昭和53年9月30日、全線廃止となりました。

その後、順次軌道の撤去がなされた由。

京都ではマイカー通勤だった夫が「会社の前を取り外していた。『これ欲しい』と言ったらくれた」とレールと留め具をもらってきた。

今日、物置から出して磨いてみました。

京都新聞の前身、京都日出新聞、明治39年に7000号記念絵葉書が発行されています。

2枚持っていますが、他にもあるのかもしれません。