名門ハーバード大学の全学生の2割にあたる約1400人の学生が殺到したという講義がある。

講義名は、「ポジティブ心理学」。

これだけ聞くと、お気楽な前向き思考法のお題目だが、超一流講師による魅力的なコンテンツの講義が揃う同大学で2006年度の受講生数ダントツだった。

「ハーバードに入学する学生は世界各国のいずれ劣らぬ天才・秀才ですが、同大の中では半分以上の学生が格付け上、平均以下になってしまいます。彼ら にとっては、それはかなりの屈辱で、恐らくは人生初の挫折。そんな彼らの救いとなったのが、さまざまな実践ワーク付きのこの講義なんです」

とは、伝説的なその講義を担当したタル・ベン・シャハー氏と親交のある翻訳家の成瀬まゆみ氏だ。

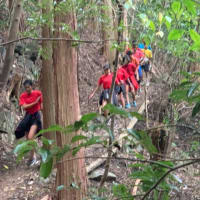

ハーバード大で講義をするシャハー氏

シャハー氏はハーバード大学で哲学と心理学を学び、組織行動学で博士号を取得。心理学博士(組織行動論)の肩書を持ち、ポジティブ心理学による「幸せ」研究の第一人者ともいわれる。

今回、翻訳の本業の傍ら、そのポジティブ心理学を応用しつつ多くの人々に研修をしている成瀬氏に、シャハー氏がエリート大学生の心を癒やし、励ました「ハーバード式人生の指南」をプレジデントFamilyのためにアレンジしていただいた。

中学受験や習い事などで日々多くの課題に取り組む子供を持つ親にとっての最大の関心は、やはり、子供がしばしば直面する「学習意欲の減退」や「塾で 落ちこぼれた」といった事態への対処法だろう。今の子は、競争に慣れておらず、ささいな失敗でも自信を失ってしまいがちだ。打たれ強い、タフな子供に育っ てほしい、というのは親の共通した願いだろう。

何かとストレスが多いだろうわが子の感情を理解し、メンター・カウンセラーのような役割を演じるにはどうすればいいだろうか。

METHOD 1 子供が学校から帰ってきたら、「今日楽しかったこと」を聞く

「ほんのちょっとしたことでもいいので、毎日、楽しかったことや、感謝したいことを思い出し、書き出すというワークをすることが、シャハーが最初にハーバードの学生に提案した“宿題”です」(成瀬氏)

成瀬氏によれば、このワークを小学生がするとき、書く内容はごく身近なものでよいという。「両親」や「学校・塾の先生」「友達」……思い浮かんだ人や出来事を話してもらう。最初のうちは、書かずに話すだけでもよいそうだ。

重要なのは、思い出しているときにその人や出来事を目の前に思い浮かべたり、話したり書いたりしながら感謝の気持ちを心のなかで再体験することだ。

シャハー氏がなぜ学生にこのワークを勧めたのか。それは、心理学者のロバート・エモンズとマイケル・ロッカーの実験研究に目をとめたからだった。

彼らの研究によれば、毎日1~2分、感謝する時間を設けたグループは、何もしなかったグループに比べ、「人生をもっと肯定的に評価できるようになっ た」という。幸福感が高まり、ポジティブな気分を味わえるようになったというのだ。さらに、人に対しても優しく、手伝いを積極的に申し出るようになっただ けでなく、よく眠れるようになり、よく運動をするようになり、身体的な不調も激減したという。

家庭でするときのポイントは、子供に聞いたあとに子供から自分に対してまったく同じ質問をさせる、ということだ。

「親子それぞれが、『ありがとう』と言いたいこと、面白いと感じたことを話し合う。こうした習慣を1日のうちほんの数分でも続けられれば、いろいろ な人・ことに助けられていることを実感できるんです。このワークは、子供の感情を理解し、安定させるツールにもなります。慣れないうちは、週に1回程度で も効果があるので、ぜひやってみてください」(成瀬氏)

その日の学校での出来事や友人とのやりとりなど記憶をさかのぼる作業は、最初はうまくいかないかもしれないが、親子で継続していれば、次第にコツがつかめてくる、と成瀬氏は言う。

METHOD 2 いい所探しをする

日常生活の中での子供に対する接し方として、心理学の側面から避けるべきなのが、欠点を修正しようと必死になり、ダメ出しばかりしてしまうことだ。

「ポジティブ心理学は、日常生活の身の回りの出来事に幸せを見つけたり、ポジティブに解釈することで満足を見出していくことを目的にしています」(成瀬氏)

人はあるものごとに注意を向けると、そこにばかり目が行ってしまうという習性がある。

「学生たちに“パスの回数を数えてください”と言って、サッカー映像を5分ほど見せる実験があります。実はこの映像では、画面の一番手前を白熊が 堂々と横切るのですが、映像が終わった後に“白熊に気づきましたか”と聞いても、ほとんどの学生は気づかなかったと言います。パスにばかり注意が向いてい るためです」(成瀬氏)

幸福や長所もこの白熊のようなものだと成瀬氏は言う。

「シャハー氏はハーバードでの講義のなかで、イギリスの元首相、ウィンストン・チャーチルの言葉を引用しました。『悲観論者はあらゆるチャンスに困 難を見いだす。楽観論者はあらゆる困難にチャンスを見いだす』。幸福というものは人生における客観的な出来事で決まるのではなく、出来事をどのように解釈 するのかという主観的な心の働きによって決まる、と話しています」(成瀬氏)

あら探しをしてしまう人は幸せにはなれない。子育てでも一緒だという。

研究によると、子供の欠点を探す癖が一度ついてしまった親は、脳内に「欠点を探す配線」ができあがって、そこからなかなか抜け出せなくなってしまう という。「まずは、親が認識を再構築することで、単に失敗を指摘するのではなく、どう話したら修正できるかまで考えられるようになることが大事」(成瀬 氏)

METHOD 3 あえて辛い過去を振り返る

そのために、まずは親がシャハー氏の提案する次のワークをやってみてほしい。過去を捉えなおすという、自分に向き合うワークだ。「いままでの人生の 出来事を、はじめは『あら探しの名人』として、次は『いいこと探しの名人』として書き出してみるというものです。やり方は、例えば、受験の不合格という辛 い経験ではむしろ、いかに自分が謙虚になり、一生懸命勉強することの大切さを学んだかを書く、といったものです。わが身を振り返ることによって、子供や他 人をより冷静に見られるようになります」(成瀬氏)

子供に言いたいことがあっても、まずは自分が子供の欠点ばかりに目が行っていないか、振り返ることが大事だそうだ。

METHOD 4 悩みを聞き出すには、散歩かドライブ中に

では、もし子供が悩んでいてその理由を教えてくれないときには、どんな対処法があるだろうか。さすがに「どうしたの?」と質問攻めにするわけにはいかないが、かといって放っておくわけにもいかないだろう。

「人はお互いに真正面から向き合うと、話しにくくなってしまいます。子供の言いたいことを引き出すには、子供を車の助手席などに座らせ、横並びになって話すこと。公園などを親子でのんびりとウオーキングしながら話してもいいでしょう」(成瀬氏)

横並びという圧迫感のない状況は心情の吐露しやすさにつながる。また、ウオーキングなど「運動しながら」という点からも、子供の悩み対策のワークとして有効な手段だという。

「シャハーは、運動には自己評価や思考力・免疫力を高めたり、よりよい睡眠を得られたりといった副次的な効果がある、と講義のなかで述べています。 子供が精神的にくたびれているように見えたら、外へ連れ出していい空気を吸いながら一緒に歩く。週3日、各20分間のウオーキングが、シャハー氏が本来す すめるワークですが、たまに親子で散歩するのもれっきとしたワーク。五感を生かし、ただ歩く。子供の気分もリフレッシュするのではないでしょうか」(成瀬 氏)

METHOD 5 ポジティブな解釈を与える

子供が何か大きな失敗や挫折を経験して、うまく心の整理ができていないときもあるだろう。そんなとき、どのように対処したらよいのだろうか。

「小学生くらいの年齢だと、まだ心が十分に発達していないので、失敗や挫折を経験すると、うまく心の整理ができなくなってしまいます。必要以上に攻撃的になったり、自分を責めてしまうのもそのせいです」(成瀬氏)

そこで親がすべきことは、起きた出来事の解釈を変えるようなアドバイスを与えることだ。

例えば、成績が悪いことや恋人にふられたことで自分自身を責めるのか、それとも、その経験から何が学べるかに焦点を当てるのか。同じ出来事でも解釈によって意味が変わってくる。

ポジティブ心理学の理論からすると、親としては、スランプや不調に際したとき、本来は挫折をチャンスに変えるようにアドバイスをするのが理想だ。実 際、シャハー氏は「物事のポジティブな面に焦点を当てることを学んだ人は、成功と失敗の両方から恩恵を得ることができる」と述べている。

「失敗について、“こういう見方もできるんじゃない?”とアドバイスすることで、子供は自分を客観的に見つめ直すことができるようになり、心にゆとりが生まれます。また、失敗や辛かったことを報告できるようになることで、失敗にも耐性がつきます」(成瀬氏)

METHOD 6 叱るときは主観的に

子供を叱らなくてはいけない、でも、どう伝えたらいいか。言い方が厳しすぎると、叱られたことばかりが強調されて、その理由が頭に残らない。かといって、理詰めにしてもわかってくれない。

「叱るときのポイントは“YOU”目線ではなく、“I”目線で叱ることです。“あなたがこういうことをしたから、こうなったでしょ”ではなく、“こ ういうことになって、お母さんは悲しいな”と素直に個人としての感想を伝えてあげてください。子供には客観的な情報を伝えるよりも、感情に訴えたほうがい い場合もあるのです」(成瀬氏)

METHOD 7 本気のNOは「ここぞ」という時だけ

実は成瀬氏も2人の子供を育てた経験がある。

「私の経験から言えば、いつも子供にNO(叱責)ばかり言っていると、それが子供にとってただ聞き流せばいいBGMになり、親が本当にNOと伝えた いときに、言うことを聞かなくなってしまうケースは少なくありませんよね。だから私は、本当に大切なときにだけ使っていました。」(成瀬氏)

METHOD 8 結果ではなく努力を褒める

ただ、それでも子供がすすんで勉強しないなど、勉強に対するモチベーションが上がらないときには、どうしても小言を言いたくなってしまう。

「私がかつて英語の家庭教師をしていたときに、英語に苦手意識を持っている小学生に対しては児童英検を受けることを目標とすることでモチベーションアップにつなげました。その際、日々、勉強した内容をノートに記録しました」

何の勉強にどれくらいの時間をかけたかなどの努力の蓄積が、目に見える形で残り、子供にとっての勲章になるそうだ。

「実は、モチベーションを上げるには結果だけを褒めるのは逆効果です。結果だけでなく、努力も褒めてあげてください。“やればできる子”という表現 も避けた方がよいでしょう。いつもそう言われていると、どういう心理が働くか。“やればできる子として褒められているのだから、わざわざ失敗のリスクを 負ってまでチャレンジしたくない”と考えてしまうのです。そうすると、プライドが高く、チャレンジを怖がる子に育ってしまいます」(成瀬氏)

METHOD 9 習慣づけしたいことは親子で一緒に

親が子供に新しい習慣を身につけさせたいというときは、いかに接していけばいいのだろうか。

「新しい習慣をつくるには、確固たる価値観に基づいて、決められた行動を、決められた時間に行うことが必要というのがシャハーからハーバードの学生へのメッセージでした。辛抱して21日間継続すれば、習慣として身につくという行動心理学も存在します」(成瀬氏)

朝6時に起きて、漢字・計算プリントを1枚ずつやる。なぜなら、それが合格への一歩となるから。そんな確固たる価値観で、とにかく黙って3週間チャレンジするのだ。三日坊主になる危険性もあるので、軌道に乗るまでは親もサポートするといいそうだ。

勉強に限らず、「毎朝起きたら、好みの音楽をかけて、体を動かす」「寝る前に、一人の静かな時間を過ごす」「買い物をしたときに、お店の人に『ありがとう』を言う」など、子供にできそうな新たな習慣から、親子で取り入れてもいいかもしれない。

METHOD 10 レーズンを食べて心を静める

最後に、成瀬氏に、イライラした状態の子供を平常心に戻したいときや、子供との絆をより強いものにするためのワークを教えてもらおう。それは「レーズンワーク」と呼ばれるものだ。

干しぶどう1粒を、「これが最後の晩餐(ばんさん)だと思って」よく見て、触って、口に入れる。ゆっくり噛んで、じっくり味わう。ただそれだけの ワークだ。簡単なことだが、小さなレーズンのどこにそんなうま味が隠れていたのかと驚くほど、甘くて少し酸っぱい味が口いっぱいに広がる体験は実に新鮮だ という。何の変哲もないレーズンだが、五感を使い意識を集中して観察・賞味するだけで、「1粒のレーズンを食べる」というシンプルな行為が、不思議な充足 感をもたらしてくれる。

「これはマインドフルネスというワークのひとつです。このマインドフルネスとは、自分がしていることを十分に理解し、判断や評価なしにいまの瞬間を 受け入れる、という状態。『いま、ここ』に焦点を当て、やっていることを体感し、好き嫌いにかかわらず湧き上がる感情を味わうことがマインドフルといえま す。シャハーはハーバードの講義で、心と体に健康をもたらすとして、このレーズンワークを学生に紹介しています。親子で実践すると、とてもいい経験にな り、さらに強固な親子のパートナーシップを築くことができるようになると思います。イライラしていた子供も、現状を受け入れるということの大切さを学び、 心が次第に平静になるのではないでしょうか」

以上のようなハーバード流ワークを使えば、子育てはもっとシンプルになるのかもしれない。

講義名は、「ポジティブ心理学」。

これだけ聞くと、お気楽な前向き思考法のお題目だが、超一流講師による魅力的なコンテンツの講義が揃う同大学で2006年度の受講生数ダントツだった。

「ハーバードに入学する学生は世界各国のいずれ劣らぬ天才・秀才ですが、同大の中では半分以上の学生が格付け上、平均以下になってしまいます。彼ら にとっては、それはかなりの屈辱で、恐らくは人生初の挫折。そんな彼らの救いとなったのが、さまざまな実践ワーク付きのこの講義なんです」

とは、伝説的なその講義を担当したタル・ベン・シャハー氏と親交のある翻訳家の成瀬まゆみ氏だ。

ハーバード大で講義をするシャハー氏

シャハー氏はハーバード大学で哲学と心理学を学び、組織行動学で博士号を取得。心理学博士(組織行動論)の肩書を持ち、ポジティブ心理学による「幸せ」研究の第一人者ともいわれる。

今回、翻訳の本業の傍ら、そのポジティブ心理学を応用しつつ多くの人々に研修をしている成瀬氏に、シャハー氏がエリート大学生の心を癒やし、励ました「ハーバード式人生の指南」をプレジデントFamilyのためにアレンジしていただいた。

中学受験や習い事などで日々多くの課題に取り組む子供を持つ親にとっての最大の関心は、やはり、子供がしばしば直面する「学習意欲の減退」や「塾で 落ちこぼれた」といった事態への対処法だろう。今の子は、競争に慣れておらず、ささいな失敗でも自信を失ってしまいがちだ。打たれ強い、タフな子供に育っ てほしい、というのは親の共通した願いだろう。

何かとストレスが多いだろうわが子の感情を理解し、メンター・カウンセラーのような役割を演じるにはどうすればいいだろうか。

METHOD 1 子供が学校から帰ってきたら、「今日楽しかったこと」を聞く

「ほんのちょっとしたことでもいいので、毎日、楽しかったことや、感謝したいことを思い出し、書き出すというワークをすることが、シャハーが最初にハーバードの学生に提案した“宿題”です」(成瀬氏)

成瀬氏によれば、このワークを小学生がするとき、書く内容はごく身近なものでよいという。「両親」や「学校・塾の先生」「友達」……思い浮かんだ人や出来事を話してもらう。最初のうちは、書かずに話すだけでもよいそうだ。

重要なのは、思い出しているときにその人や出来事を目の前に思い浮かべたり、話したり書いたりしながら感謝の気持ちを心のなかで再体験することだ。

シャハー氏がなぜ学生にこのワークを勧めたのか。それは、心理学者のロバート・エモンズとマイケル・ロッカーの実験研究に目をとめたからだった。

彼らの研究によれば、毎日1~2分、感謝する時間を設けたグループは、何もしなかったグループに比べ、「人生をもっと肯定的に評価できるようになっ た」という。幸福感が高まり、ポジティブな気分を味わえるようになったというのだ。さらに、人に対しても優しく、手伝いを積極的に申し出るようになっただ けでなく、よく眠れるようになり、よく運動をするようになり、身体的な不調も激減したという。

家庭でするときのポイントは、子供に聞いたあとに子供から自分に対してまったく同じ質問をさせる、ということだ。

「親子それぞれが、『ありがとう』と言いたいこと、面白いと感じたことを話し合う。こうした習慣を1日のうちほんの数分でも続けられれば、いろいろ な人・ことに助けられていることを実感できるんです。このワークは、子供の感情を理解し、安定させるツールにもなります。慣れないうちは、週に1回程度で も効果があるので、ぜひやってみてください」(成瀬氏)

その日の学校での出来事や友人とのやりとりなど記憶をさかのぼる作業は、最初はうまくいかないかもしれないが、親子で継続していれば、次第にコツがつかめてくる、と成瀬氏は言う。

METHOD 2 いい所探しをする

日常生活の中での子供に対する接し方として、心理学の側面から避けるべきなのが、欠点を修正しようと必死になり、ダメ出しばかりしてしまうことだ。

「ポジティブ心理学は、日常生活の身の回りの出来事に幸せを見つけたり、ポジティブに解釈することで満足を見出していくことを目的にしています」(成瀬氏)

人はあるものごとに注意を向けると、そこにばかり目が行ってしまうという習性がある。

「学生たちに“パスの回数を数えてください”と言って、サッカー映像を5分ほど見せる実験があります。実はこの映像では、画面の一番手前を白熊が 堂々と横切るのですが、映像が終わった後に“白熊に気づきましたか”と聞いても、ほとんどの学生は気づかなかったと言います。パスにばかり注意が向いてい るためです」(成瀬氏)

幸福や長所もこの白熊のようなものだと成瀬氏は言う。

「シャハー氏はハーバードでの講義のなかで、イギリスの元首相、ウィンストン・チャーチルの言葉を引用しました。『悲観論者はあらゆるチャンスに困 難を見いだす。楽観論者はあらゆる困難にチャンスを見いだす』。幸福というものは人生における客観的な出来事で決まるのではなく、出来事をどのように解釈 するのかという主観的な心の働きによって決まる、と話しています」(成瀬氏)

あら探しをしてしまう人は幸せにはなれない。子育てでも一緒だという。

研究によると、子供の欠点を探す癖が一度ついてしまった親は、脳内に「欠点を探す配線」ができあがって、そこからなかなか抜け出せなくなってしまう という。「まずは、親が認識を再構築することで、単に失敗を指摘するのではなく、どう話したら修正できるかまで考えられるようになることが大事」(成瀬 氏)

METHOD 3 あえて辛い過去を振り返る

そのために、まずは親がシャハー氏の提案する次のワークをやってみてほしい。過去を捉えなおすという、自分に向き合うワークだ。「いままでの人生の 出来事を、はじめは『あら探しの名人』として、次は『いいこと探しの名人』として書き出してみるというものです。やり方は、例えば、受験の不合格という辛 い経験ではむしろ、いかに自分が謙虚になり、一生懸命勉強することの大切さを学んだかを書く、といったものです。わが身を振り返ることによって、子供や他 人をより冷静に見られるようになります」(成瀬氏)

子供に言いたいことがあっても、まずは自分が子供の欠点ばかりに目が行っていないか、振り返ることが大事だそうだ。

METHOD 4 悩みを聞き出すには、散歩かドライブ中に

では、もし子供が悩んでいてその理由を教えてくれないときには、どんな対処法があるだろうか。さすがに「どうしたの?」と質問攻めにするわけにはいかないが、かといって放っておくわけにもいかないだろう。

「人はお互いに真正面から向き合うと、話しにくくなってしまいます。子供の言いたいことを引き出すには、子供を車の助手席などに座らせ、横並びになって話すこと。公園などを親子でのんびりとウオーキングしながら話してもいいでしょう」(成瀬氏)

横並びという圧迫感のない状況は心情の吐露しやすさにつながる。また、ウオーキングなど「運動しながら」という点からも、子供の悩み対策のワークとして有効な手段だという。

「シャハーは、運動には自己評価や思考力・免疫力を高めたり、よりよい睡眠を得られたりといった副次的な効果がある、と講義のなかで述べています。 子供が精神的にくたびれているように見えたら、外へ連れ出していい空気を吸いながら一緒に歩く。週3日、各20分間のウオーキングが、シャハー氏が本来す すめるワークですが、たまに親子で散歩するのもれっきとしたワーク。五感を生かし、ただ歩く。子供の気分もリフレッシュするのではないでしょうか」(成瀬 氏)

METHOD 5 ポジティブな解釈を与える

子供が何か大きな失敗や挫折を経験して、うまく心の整理ができていないときもあるだろう。そんなとき、どのように対処したらよいのだろうか。

「小学生くらいの年齢だと、まだ心が十分に発達していないので、失敗や挫折を経験すると、うまく心の整理ができなくなってしまいます。必要以上に攻撃的になったり、自分を責めてしまうのもそのせいです」(成瀬氏)

そこで親がすべきことは、起きた出来事の解釈を変えるようなアドバイスを与えることだ。

例えば、成績が悪いことや恋人にふられたことで自分自身を責めるのか、それとも、その経験から何が学べるかに焦点を当てるのか。同じ出来事でも解釈によって意味が変わってくる。

ポジティブ心理学の理論からすると、親としては、スランプや不調に際したとき、本来は挫折をチャンスに変えるようにアドバイスをするのが理想だ。実 際、シャハー氏は「物事のポジティブな面に焦点を当てることを学んだ人は、成功と失敗の両方から恩恵を得ることができる」と述べている。

「失敗について、“こういう見方もできるんじゃない?”とアドバイスすることで、子供は自分を客観的に見つめ直すことができるようになり、心にゆとりが生まれます。また、失敗や辛かったことを報告できるようになることで、失敗にも耐性がつきます」(成瀬氏)

METHOD 6 叱るときは主観的に

子供を叱らなくてはいけない、でも、どう伝えたらいいか。言い方が厳しすぎると、叱られたことばかりが強調されて、その理由が頭に残らない。かといって、理詰めにしてもわかってくれない。

「叱るときのポイントは“YOU”目線ではなく、“I”目線で叱ることです。“あなたがこういうことをしたから、こうなったでしょ”ではなく、“こ ういうことになって、お母さんは悲しいな”と素直に個人としての感想を伝えてあげてください。子供には客観的な情報を伝えるよりも、感情に訴えたほうがい い場合もあるのです」(成瀬氏)

METHOD 7 本気のNOは「ここぞ」という時だけ

実は成瀬氏も2人の子供を育てた経験がある。

「私の経験から言えば、いつも子供にNO(叱責)ばかり言っていると、それが子供にとってただ聞き流せばいいBGMになり、親が本当にNOと伝えた いときに、言うことを聞かなくなってしまうケースは少なくありませんよね。だから私は、本当に大切なときにだけ使っていました。」(成瀬氏)

METHOD 8 結果ではなく努力を褒める

ただ、それでも子供がすすんで勉強しないなど、勉強に対するモチベーションが上がらないときには、どうしても小言を言いたくなってしまう。

「私がかつて英語の家庭教師をしていたときに、英語に苦手意識を持っている小学生に対しては児童英検を受けることを目標とすることでモチベーションアップにつなげました。その際、日々、勉強した内容をノートに記録しました」

何の勉強にどれくらいの時間をかけたかなどの努力の蓄積が、目に見える形で残り、子供にとっての勲章になるそうだ。

「実は、モチベーションを上げるには結果だけを褒めるのは逆効果です。結果だけでなく、努力も褒めてあげてください。“やればできる子”という表現 も避けた方がよいでしょう。いつもそう言われていると、どういう心理が働くか。“やればできる子として褒められているのだから、わざわざ失敗のリスクを 負ってまでチャレンジしたくない”と考えてしまうのです。そうすると、プライドが高く、チャレンジを怖がる子に育ってしまいます」(成瀬氏)

METHOD 9 習慣づけしたいことは親子で一緒に

親が子供に新しい習慣を身につけさせたいというときは、いかに接していけばいいのだろうか。

「新しい習慣をつくるには、確固たる価値観に基づいて、決められた行動を、決められた時間に行うことが必要というのがシャハーからハーバードの学生へのメッセージでした。辛抱して21日間継続すれば、習慣として身につくという行動心理学も存在します」(成瀬氏)

朝6時に起きて、漢字・計算プリントを1枚ずつやる。なぜなら、それが合格への一歩となるから。そんな確固たる価値観で、とにかく黙って3週間チャレンジするのだ。三日坊主になる危険性もあるので、軌道に乗るまでは親もサポートするといいそうだ。

勉強に限らず、「毎朝起きたら、好みの音楽をかけて、体を動かす」「寝る前に、一人の静かな時間を過ごす」「買い物をしたときに、お店の人に『ありがとう』を言う」など、子供にできそうな新たな習慣から、親子で取り入れてもいいかもしれない。

METHOD 10 レーズンを食べて心を静める

最後に、成瀬氏に、イライラした状態の子供を平常心に戻したいときや、子供との絆をより強いものにするためのワークを教えてもらおう。それは「レーズンワーク」と呼ばれるものだ。

干しぶどう1粒を、「これが最後の晩餐(ばんさん)だと思って」よく見て、触って、口に入れる。ゆっくり噛んで、じっくり味わう。ただそれだけの ワークだ。簡単なことだが、小さなレーズンのどこにそんなうま味が隠れていたのかと驚くほど、甘くて少し酸っぱい味が口いっぱいに広がる体験は実に新鮮だ という。何の変哲もないレーズンだが、五感を使い意識を集中して観察・賞味するだけで、「1粒のレーズンを食べる」というシンプルな行為が、不思議な充足 感をもたらしてくれる。

「これはマインドフルネスというワークのひとつです。このマインドフルネスとは、自分がしていることを十分に理解し、判断や評価なしにいまの瞬間を 受け入れる、という状態。『いま、ここ』に焦点を当て、やっていることを体感し、好き嫌いにかかわらず湧き上がる感情を味わうことがマインドフルといえま す。シャハーはハーバードの講義で、心と体に健康をもたらすとして、このレーズンワークを学生に紹介しています。親子で実践すると、とてもいい経験にな り、さらに強固な親子のパートナーシップを築くことができるようになると思います。イライラしていた子供も、現状を受け入れるということの大切さを学び、 心が次第に平静になるのではないでしょうか」

以上のようなハーバード流ワークを使えば、子育てはもっとシンプルになるのかもしれない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます