ひめちゃんとタバサねーちゃんは、堀之内を西に出て、諏訪神社の向こうの高台を歩いてきました。

今朝は、お散歩前に、タバサねーちゃんは目薬をさしました。

お天気もいいし、目薬効果もあって、タバサねーちゃんも元気にお散歩です

ハナミズキのむこうに霞んだ赤城山です。

道ばたの桑の大木、今年もたくさんのドドメをならせてます。

桑の実のジャムはおいしんだけど、届かない

実家のご先祖様の中に、徳川の正田隼人の娘がいました。

久しぶりに、江戸時代には正田家が邸内に祀っていた東照宮(徳川東照宮)を訪問してみましょう。

世良田東照宮のHpによれば、徳川東照宮の由来について

徳川氏始祖義季公から八代目である親氏公は、南北朝の戦いで室町幕府による新田氏残党追捕の幕命により新田之庄を出国せざるをえなくなります。徳川郷の生田隼人は、親氏公の出国時に銭一貫文と品物を餞別とし、郷内の百姓とともに中瀬(現 埼玉県深谷市)までお見送りをしました。またその時に親氏公の領地を預けられたことで、以後 生田家が徳川郷主となります。

天正19年(1591)徳川郷主 生田家十六代義豊は、武州川越(現 埼玉県川越市)で家康公に謁し「新田徳川系図」の提出と生田姓から正田姓への改めを命じられます。同11月には、家康公より徳川郷へ三百石の御朱印を寄進、正田家に徳川遠祖の御館跡を子孫末代まで居屋敷として所持してよいと仰せつけられました。

寛永21年(1644)世良田東照宮勧請にともない、十八代正田義長は邸内に私的な東照宮を建立したました。祭祀は正田家が執り行い、世良田東照宮と同様に4月17日と正月に限り庶民の参拝を許しました。明治5年(1872)邸内社であった東照宮の社地を徳川郷へ寄進。同40年(1907)11月6日、郷内4社各末社が合祀されたことにより、徳川郷の鎮守に崇められるようになりました。

大正3年(1924)6月3日、徳川郷内の永徳寺より「権現堂」を移築、それを拝殿とし現在に至ります。

本日午前中、行ってきました

徳川東照宮は、あの縁切り寺・満徳寺の裏にあります。

満徳寺駐車場から歩きます。

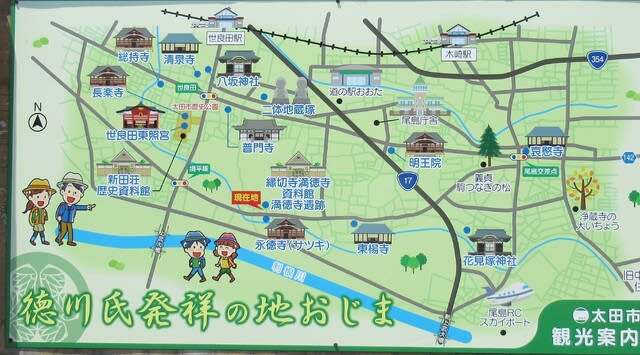

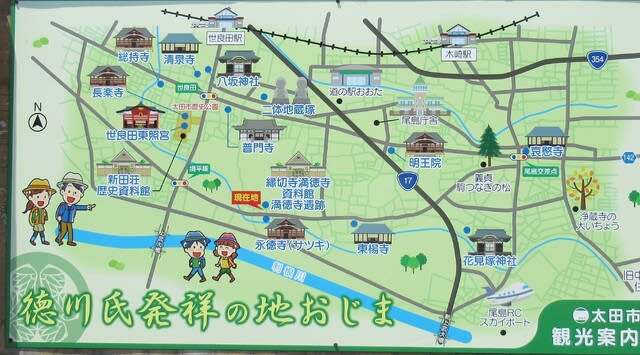

付近の案内図を確認です。

徳川東照宮は、ありませんね。

でも、満徳寺の裏に存在します

満徳寺の東を通過します。

あれ、今日は山門が閉まってる

月曜で、資料館がお休みだからかな?

満徳寺時宗のお寺だったんだ

左に行くと、徳川東照宮です。

でも、久しぶりに、新田氏の祖・新田義重夫妻の墓を確認して行きましょう

直進します。

少し行くと、左手に見えてきました。

奥の建物は徳川会館(集会所)、さらに奥は徳川東照宮です。

畑中ですけど、踏み石はあります

きれいになってますけど、劣化がはなはだしい

とりあえず、合掌

説明板も劣化しすぎで、ほとんど見えません

「徳川氏館跡の宝塔」かな?

さて、東照宮に行きます。

東照宮の鳥居付近では、除草剤を撒いてるおじさんがいます。

邪魔をしないように、隣の徳川会館の方から拝殿前に入ります。

2礼2拍1礼です

屋根の上には、葵の紋があります

手水社にも、葵の紋です

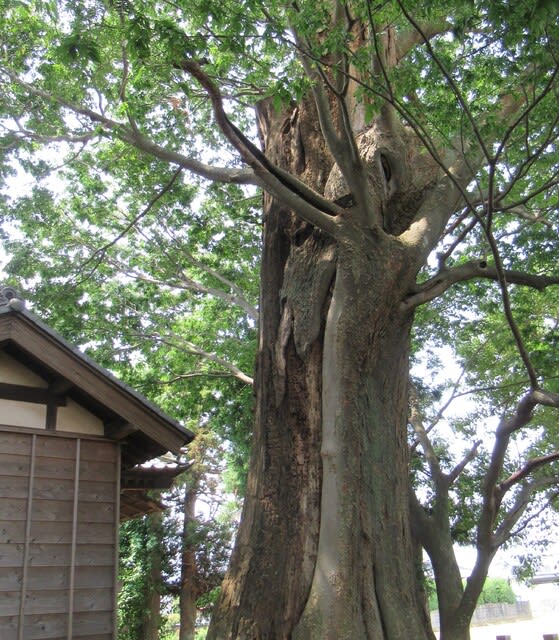

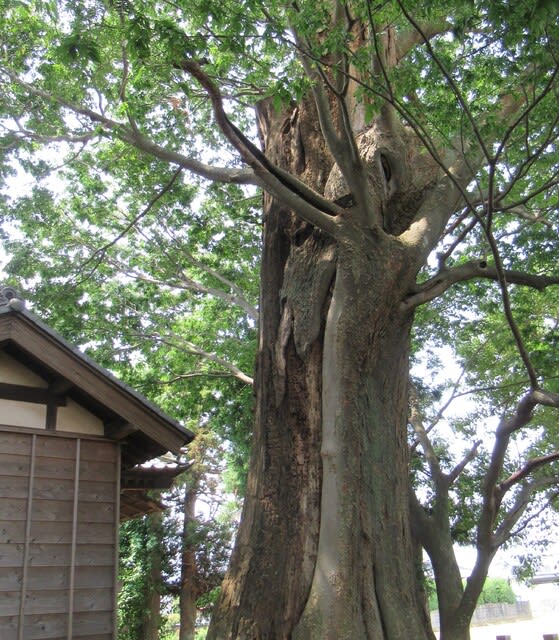

社殿裏の大木が気になります

ケヤキかな?

ずっとここで、徳川郷を見つめてきたんですね

境内の北側には、色付き始めた麦畑です

昔は普通に見られた、黄色く色づいた麦畑です。

郷愁を誘う風景です。

ちょっと早いけど、麦秋の麦畑を背景の徳川東照宮に参拝できました

おじさんの姿も見えなくなりました。

鳥居から出ます。

門柱には、徳川義季公館趾と??東照宮です。

??は、村社だったかな?

門柱脇には、尾島かるた「徳川氏発祥の地尾島町」です。

家康が大河ドラマで活躍中でも、ここは全然注目されいないようです。

かえっていいかも

満徳寺の西を廻って、駐車場に戻ります。

満徳寺本堂前の庭園、紫陽花が咲き始めていました