奈良散策 第657弾

12月15日から18日まで「春日若宮おん祭」が開かれます。今年、初めて見物するので、12月8日に場所の確認も兼ねて下見に行きました。この日はまず最初に餅飯殿センター街にある大宿所(おおしゅくしょ)に行き、その後、「春日若宮おん祭」の展示をしている奈良市史料保存館に行きました。今回はその続きで、ここから一之鳥居を通ってお旅所(おたびしょ)に行きました。

歩き始めてすぐにこんな小さな祠を見つけました。

由緒を見ると、桓武天皇の第一皇子であった平城天皇の御代に元興寺(がんごうじ)境内に建てられたもののようです。その後、火災にあい、こんな小さな祠だけが残ったようです。

「今御門」と書かれた建物がありました。ここも元興寺北門にあたる場所だということです。元興寺は相当に広かったようです。

そして、猿沢の池に到着しました。

ここから三条通りを一之鳥居に向かいました。まだ、紅葉が綺麗でした。

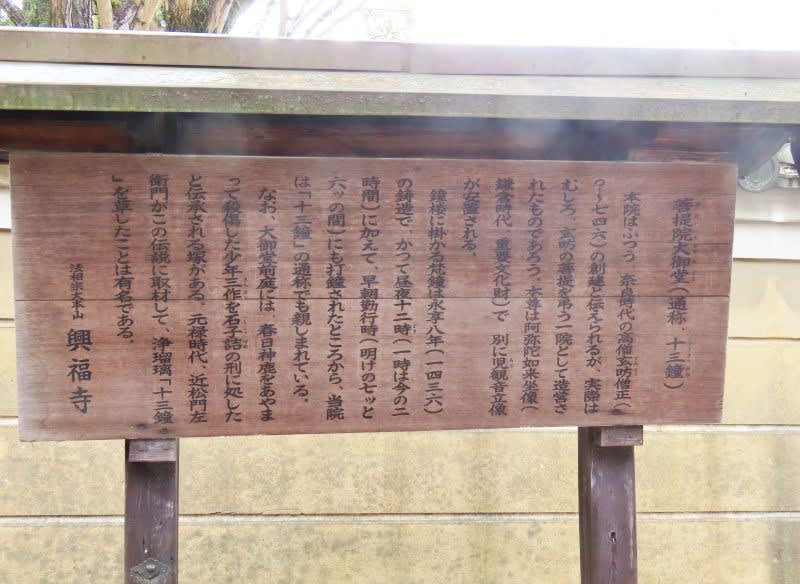

ここにも説明が書かれているので、ちょっと覗いてみました。興福寺菩提院大御堂(十三鐘)で、鐘楼のようです。

その入り口にこんな木標がありました。「傳説三作石子詰之旧跡」の文字があります。「奈良まちあるき風景紀行」を見ると、「三作」という子供が文鎮を鹿に当て、鹿を死なせてしまったので、穴に埋められ死罪になったという悲しい伝説のようです。後に、近松門左衛門が浄瑠璃「十三鐘」の題材に使ったということです。

これは菊水楼という料理屋ですが、建物が登録有形文化財になっています。

そして、ようやく一之鳥居に着きました。まだ、大榊(今はナギの木)はあるかなと思って見ていたら、

ちょうど取り外す作業をしていました。

一之鳥居をくぐると参道の両側に竹で柵が造られていました。入り口付近には見物客用の観覧席も造られています。

この場所はちょうど「影向の松」があるところで、ここで、芸能集団が芸を披露する「松の下式」が開かれるところでした。

お旅所では着々と準備が進んでいました。奥の立派な建物はお旅所の仮御殿で17日未明に若宮の神様が入御される場所です。

この仮御殿の前の広場が芝舞台で、ここで巫女神楽、東遊、田楽、舞、猿楽、舞楽が夜10時半ごろまで開かれます。

おん祭の行列の参加者はそれぞれ指定の場所に座ることになるようです。

芝舞台を見学するための桟敷席も準備されていました。

その横に今年の看板が置かれていたのですが、5,500円もするのですね。

お旅所を離れて、奈良国立博物館の横を抜けて通りに出ました。その途中でムクロジと書かれた木がありました。幹の途中から竹が生えているようです。