ミュンヘン中央駅は1839年に開業し、1847年火災により焼失したことがあります。1849年に再建され、1960年に新ホールが完成されたといいますから50年以上も経過していることもあり、ベルリンの中央駅と比べ古く感じます。なお、1972年にはSバーン、1980年にはUバーンが開業され交通の要となっています。

ミュンヘンン中央駅から3Km離れたところにある「州議会」に行きました。ミュンヘンでも「シティーツアーカード」3日用券を買ったので気軽にどこにでも行けます。この日はトラムに乗り、新しい発見がないか、周りの景色を見ながら目的地へ。イーザル川を超えたすぐ前方にある大きな王宮のような建物が州議会です。

州議会の裏側は近代的なビルが建っていました。

州議会の裏側は近代的なビルが建っていました。

近くの道路標識。これもわかりやすい。

近くの道路標識。これもわかりやすい。

イーザル川はあまり大きくない川ですが、

イーザル川はあまり大きくない川ですが、

川には魚道が設置されていました。

州議会の建物ギリギリのところをトラムが走っています。

州議会の建物ギリギリのところをトラムが走っています。

バイエルン州立民族学博物館

バイエルン州立民族学博物館

民族博物館前庭の花

民族博物館前庭の花

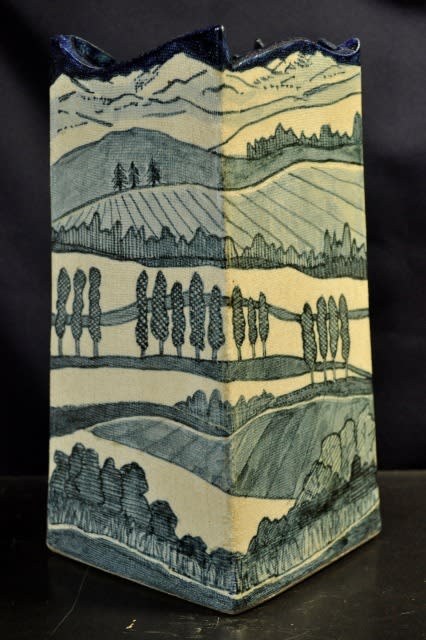

下絵具は粉末・練りを使い、側面の青は焼貫ゴス、取っ手はルリ釉です。①以外は同じデザインを2個ずつ描 きましたが、描くときの気分によって若干の違いあり、です。

下絵具は粉末・練りを使い、側面の青は焼貫ゴス、取っ手はルリ釉です。①以外は同じデザインを2個ずつ描 きましたが、描くときの気分によって若干の違いあり、です。