沖縄県(本島)において市町村が単独でごみ処理を行っているのは浦添市と名護市だけです。その他は一部事務組合を設立してごみ処理を行っています。そして、一部事務組合というのは、まさしく広域処理を行っている自治体ということになります。

そこで、今日は広域処理を行った経験のない浦添市の担当職員になったつもりで中北組合との広域処理を考えてみることにします。

浦添市と中北組合の共通点はどちらも「焼却炉+溶融炉」方式を採用していることですが、浦添市は「ストーカ炉+溶融炉」、中北組合は「流動床炉+溶融炉」を採用しています。そして、浦添市は廃棄物処理法の基本方針に従って焼却炉と溶融炉の長寿命化を行っていますが、中北組合は平成26年度から溶融炉を休止しており焼却炉の長寿命化も行っていません。

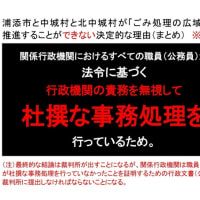

このことは、浦添市の担当職員としては中北組合は共同で広域処理を行う自治体としては不適格な自治体という評価になります。

そのために、浦添市が中北組合と広域処理を行う場合は、まず、中北組合が浦添市と同じように廃棄物処理法の基本方針に従ってごみ処理を行っている自治体になる必要があります。なぜなら、廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理を行っている自治体はごみ処理施設の整備に当って国の補助金を利用することができないからです。

なお、市町村がごみ処理施設の整備に当って国の補助金を利用する場合は事前に廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定する必要があります。このため、浦添市が中北組合と共同で広域施設を整備する場合は共同で廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定することになります。ただし、中北組合は「地域計画」を策定する前に平成26年3月に改正したごみ処理計画を廃棄物処理法の基本方針に適合する計画になるように見直す必要があります。そして、浦添市と共同で「地域計画」を策定するときには見直したごみ処理計画に従って実際にごみ処理を行っている必要があります。

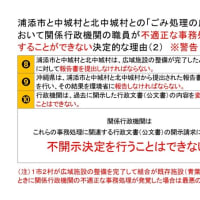

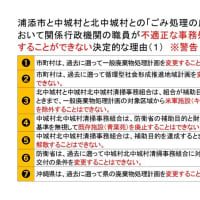

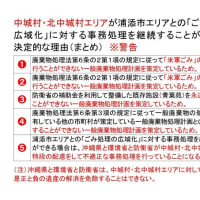

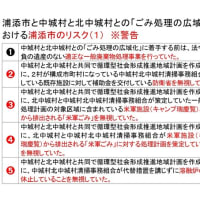

その前提で下の画像をご覧下さい。

原寸大の資料(画像をクリック)

上の画像は中北組合が廃棄物処理法の基本方針に従って設備の長寿命化を行い10年以上稼動することが前提になっています。なぜなら、それが国の補助金を利用して広域施設を整備するときの条件になるからです。したがって、浦添市はまずその前提で中北組合との広域処理を考えることになります。

ところで、浦添市が中北組合との広域処理を考える場合に最大の問題になるのが中北組合が平成26年度から溶融炉を休止していることです。

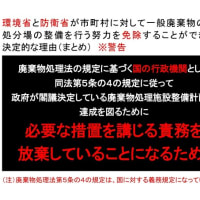

廃棄物処理法の基本方針は国の財政が逼迫していることから処分制限期間を経過した設備であってもストックマネジメントの手法を取り入れて長寿命化を行い延命化を図ってから更新することを求めています。浦添市は基本方針に従って長寿命化を行っていますが中北組合はまだ長寿命化を行っていません。しかも、溶融炉は休止しています。

この場合、中北組合は溶融炉を再稼動して焼却炉と一緒に長寿命化を行うか、溶融炉の再稼動を回避したい場合は代替措置を講じた上で焼却炉の長寿命化を行う必要があります。

しかし、中北組合の溶融炉は浦添市の溶融炉とは違って国内では稼動している事例のない特殊な溶融炉です。また、長寿命化が行われた事例のない溶融炉です。

そうなると、中北組合が溶融炉を再稼動することはギャンブルに近い事務処理になります。というよりも、地方公務員が判断する事務処理としては、ほとんどギャンブルになります。

中北組合の溶融炉が浦添市と同じストーカ炉の焼却灰を処理する溶融炉であれば問題はありませんが、塩分濃度の高い流動床炉の焼却灰(飛灰)を単独で処理する溶融炉は「実験炉」に近いものなので、メーカー側もやってみなければ分からないところがあります。

さて、このブログの読者の皆さんが浦添市の担当職員であったらどのように考えるでしょうか?

このブログの管理者が浦添市の担当職員であったなら、中北組合に対して溶融炉の再稼動は回避して代替措置を講じること求めます。そして、焼却炉だけを長寿命化することを求めます。

※中北組合が平成26年3月に改正したごみ処理計画には広域処理に関する計画は書き込まれていません。また、溶融炉を再稼動する計画や長寿命化を行う計画も書き込まれていません。そして、溶融炉の休止に対して廃棄物処理法の基本方針に適合する代替措置を講じる計画も書き込まれていません。したがって、これから浦添市が中北組合との広域処理に関する協議を行っていくためには、まず今年度中に中北組合のごみ処理計画を見直す必要があるというのがこのブログの管理者の結論です。