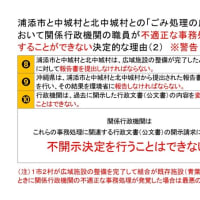

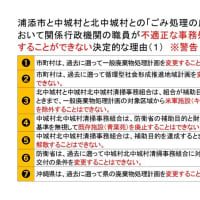

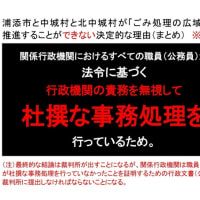

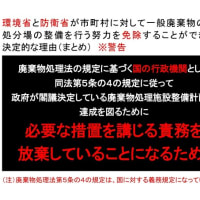

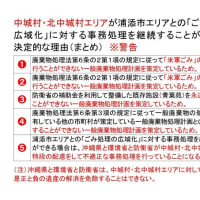

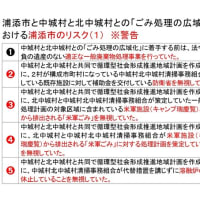

いきなり、昨日の「予告編」に対する答えを書きます。下の画像をもう一度ご覧下さい。

原寸大の資料(画像をクリック)

中城村北中城村清掃事務組合には最終処分場がありません。これは、ごみ処理施設の設備(焼却炉等)を整備するときにとても不利な状況になります。なぜなら、「溶融炉」以外に選択肢がなくなるからです。

そうなると、メーカー側は強気の「商売」ができることになります。

一方、中部北環境施設組合の場合は最終処分場があります。したがって、メーカー側は強気の「商売」ができなくなります。なぜなら、最終処分場を整備している自治体は、処分場の整備に関する経験があるので、いざとなれば、ごみの焼却をやめることができるからです。実際に処分場の整備ができるかどうかは分かりませんが、メーカー側にはプレッシャーになります。

ごみ処理施設のプラントの値段は定価があるようでない世界ですから、メーカー側に「強気」の商売をされると「あり得ない値段」になったりします。それが、中城村北中城村清掃事務組合の事業費が高くなっている最大の理由です。

しかも、同組合は事例のないプラントを選定しているので他のプラントと値段を比較することができない状況になっていたはずです。この辺りのことはブログには書けないことが多いので、「過去の事」としてこれ以上は書きませんが、自治体に選択肢が少ないとこんなことになるということは覚えておいて損はないと思います。

次は、ごみ処理費の違いに対する答えですが、これは先ず機種選定の違いが大きく影響しています。一般的に「焼却炉+溶融炉」に比べると「ガス化溶融炉」の方が2割以上経費が安くなります。しかし、中城村北中城村清掃事務組合が選定した「流動床炉+燃料式溶融炉」は「焼却炉+焼却炉」の組み合わせの中では一番運転経費が高いものなので、少し油断をするとこれだけの違いが出てくることになります。

専門知識を有する者が常に現場に張り付いて管理を行っていないと、どうしても油断が生じます。人口の少ない自治体はそのような対応がなかなかできないので、職員たちが油断をしていないと思っていても、気が付かないうちに油断をしていたということになります。

もちろん、プラントの規模や処理量の違いによってごみ処理費に差は出てきますが、中城村北中城村清掃事務組合が事例の多い「ストーカ炉+電気式溶融炉」を選定していればこんなことにはならなかったはずです。

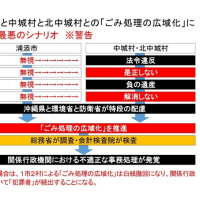

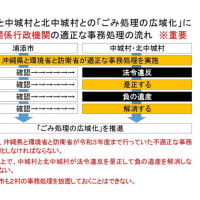

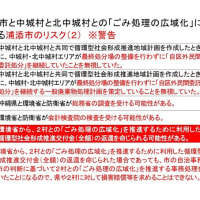

※中城村北中城村清掃事務組合は広域処理を検討しているようですが、広域処理しか選択肢がないという状況に自らを追い込むと、これまでと同じようなことになる可能性があるので、できる限り選択肢を増やしておくことをオススメします。ちなみに、同組合が他に選択肢がない状態で広域処理を進めると、万が一、「白紙撤回」になった場合は、国の基本方針に従って焼却炉の長寿命化を行っていないことになるために自主財源により更新を行うことになります。 したがって、広域処理にはそのようなリスクがあるということを事前に住民に説明して理解を得ておく必要があると考えます。それをせずに広域処理に失敗した場合は、単なる「過失」ではなく「重大な過失」になるので住民から損害賠償を求められる可能性があります。なお、同組合の焼却炉は既に長寿命化の時期を迎えているので、広域処理の時期が遅れると老朽化対策に無駄な経費をつぎ込むことになります。このブログの管理者はそのことも事前に住民に説明して理解を得ておく必要があると考えます。