takano_nagano@yahoo.co.jp

▲地域住民で運営されている「お仙の茶や」

聖湖から少し麻績インター寄り、旧善光寺街道沿いに悲恋伝説が残る『お仙の茶屋跡』があります。

村の若い男集憧れのお仙という美しい看板娘がいた茶屋は、

毎日旅人たちで賑っていました。そんな、ある日・・・

その『お仙の茶屋』現代版が峠から少し降った所に「お仙の茶や」の名称で2005年4月にオープン、以来すっかり美味しいそば処として、内外からそば好き人間が訪れています。

地元産のそば粉を使い聖の水で手打ちされたそばの味は、香り・風味・のど越しも抜群、更にサービスの添え物がいい。季節や日によって品物や品数は異なりますが、従事する“昔お仙さん”たちによる心のこもった“おふくろの味”です。

▲半月盆の外の3皿が、サービスの“おふくろの味”です。

今日はざるの大盛りを頂き、そば打ちを担当されるWさんに、「今日のそばは滑らかでいつもより美味しく感じましたが。」と言うと、「今日は、練り上げてから少し寝して置きました。」との返答。色々と工夫をされておられることに感心しました。

<お仙の茶や> 土日の昼食営業のみ。新メニューも増えていました。麻績インターから車で約7分

▼詳細は、【ユーザー地図へ】をクリック

お帰りにはこちらも

お帰りにはこちらも

聖湖から少し麻績インター寄り、旧善光寺街道沿いに悲恋伝説が残る『お仙の茶屋跡』があります。

村の若い男集憧れのお仙という美しい看板娘がいた茶屋は、

毎日旅人たちで賑っていました。そんな、ある日・・・

その『お仙の茶屋』現代版が峠から少し降った所に「お仙の茶や」の名称で2005年4月にオープン、以来すっかり美味しいそば処として、内外からそば好き人間が訪れています。

地元産のそば粉を使い聖の水で手打ちされたそばの味は、香り・風味・のど越しも抜群、更にサービスの添え物がいい。季節や日によって品物や品数は異なりますが、従事する“昔お仙さん”たちによる心のこもった“おふくろの味”です。

▲半月盆の外の3皿が、サービスの“おふくろの味”です。

今日はざるの大盛りを頂き、そば打ちを担当されるWさんに、「今日のそばは滑らかでいつもより美味しく感じましたが。」と言うと、「今日は、練り上げてから少し寝して置きました。」との返答。色々と工夫をされておられることに感心しました。

<お仙の茶や> 土日の昼食営業のみ。新メニューも増えていました。麻績インターから車で約7分

▼詳細は、【ユーザー地図へ】をクリック

お帰りにはこちらも

お帰りにはこちらも

▲対流しているのですが・・・。

最近は居酒屋チェーン店にも、通常では入手困難な焼酎が置いてある。先日も好きな銘柄があり、お湯割りを頼んだのだが・・・。これが、変に不味い! 別の安酒とすり替えたのかと疑うほど。

店員を呼び内容を尋ねると、頼んだ銘柄ではあるのだが、お湯割りの作り方が間違っていた。グラスにマニュアル通りの焼酎を注ぎ、電気ポットの熱いお湯を加え、マドラーで混ぜたとのこと。旨い酒を不味くしている。日本酒の燗付けも電子レンジなのではと、勘繰ってしまう。

仕方なく、「お湯を先に入れて、・・・」と作り方を注文してもう1杯。お陰で肴も旨く、まあ美味しく飲めたのだが、最初の1杯を損した思いが残った(笑)。

お酒を飲ませるプロなのだから、もっと勉強して欲しいですね。

店員のお姉ちゃんへ・・・『うるさいオヤジでごめんなさい。』

<自分流お湯割レシピー/芋焼酎の場合>

○アルコール濃度を10パーセント目安 25度の場合はヨンロク(焼酎4:お湯6)

○まず、グラスにカルキが抜けた70℃ぐらいのお湯を入れる。(熱ければ、しばらく冷ます。)

○次に、焼酎を静かに注ぐ。

○お湯と焼酎の対流が収まるまでしばらく待つ。(ここが、肝心!)

○肴は、サッパリ系。芋焼酎の繊細な香りや味わいが消されない肴。

お帰りにはこちらも

お帰りにはこちらも

最近は居酒屋チェーン店にも、通常では入手困難な焼酎が置いてある。先日も好きな銘柄があり、お湯割りを頼んだのだが・・・。これが、変に不味い! 別の安酒とすり替えたのかと疑うほど。

店員を呼び内容を尋ねると、頼んだ銘柄ではあるのだが、お湯割りの作り方が間違っていた。グラスにマニュアル通りの焼酎を注ぎ、電気ポットの熱いお湯を加え、マドラーで混ぜたとのこと。旨い酒を不味くしている。日本酒の燗付けも電子レンジなのではと、勘繰ってしまう。

仕方なく、「お湯を先に入れて、・・・」と作り方を注文してもう1杯。お陰で肴も旨く、まあ美味しく飲めたのだが、最初の1杯を損した思いが残った(笑)。

お酒を飲ませるプロなのだから、もっと勉強して欲しいですね。

店員のお姉ちゃんへ・・・『うるさいオヤジでごめんなさい。』

<自分流お湯割レシピー/芋焼酎の場合>

○アルコール濃度を10パーセント目安 25度の場合はヨンロク(焼酎4:お湯6)

○まず、グラスにカルキが抜けた70℃ぐらいのお湯を入れる。(熱ければ、しばらく冷ます。)

○次に、焼酎を静かに注ぐ。

○お湯と焼酎の対流が収まるまでしばらく待つ。(ここが、肝心!)

○肴は、サッパリ系。芋焼酎の繊細な香りや味わいが消されない肴。

お帰りにはこちらも

お帰りにはこちらも

▲剪定が終って、スッキリしたキウイ畑

1月中旬から始めたキウイの剪定作業が本日ほぼ終了、伸びた枝や絡み合った枝が無くなりキウイ畑はスッキリ。

始めた時は雪の上で凍えていたのに、本日は作業シャツ1枚でも汗だく、防眼ゴーグルが雲って使えないほどでした。まだ1月なのに、春が来てしまったのか・・・。

剪定した大量の枝は集めて、火災の心配の無い雪か小雨の日に燃やし、その灰は土壌改良剤として畑に戻します。

ホッと一息ですが、続いてリンゴとブドウの剪定作業が待っています。

1月中旬から始めたキウイの剪定作業が本日ほぼ終了、伸びた枝や絡み合った枝が無くなりキウイ畑はスッキリ。

始めた時は雪の上で凍えていたのに、本日は作業シャツ1枚でも汗だく、防眼ゴーグルが雲って使えないほどでした。まだ1月なのに、春が来てしまったのか・・・。

剪定した大量の枝は集めて、火災の心配の無い雪か小雨の日に燃やし、その灰は土壌改良剤として畑に戻します。

ホッと一息ですが、続いてリンゴとブドウの剪定作業が待っています。

芋焼酎でも麹には米麹を使うのが普通ですが、その原料が例の汚染米問題で西酒造さんもニュースになりました。回収した焼酎の処分のお手伝いをしたかったのですが・・・。

西酒造さんの「宝山 芋麹全量」、これは旨いです。麹は“普通でない”芋麹、しかも黒麹、麹菌の繁殖手法も特殊とのこと。格調高い化粧箱入りで売られています。

ラベルには、出来高アルコール度数/28度、原材料名/薩摩芋・芋麹(南薩産黄金千貫100%)、製麹菌/黒麹、蒸留方法/常圧単式蒸留、と書いてあり、更に赤い字で気合度数/120%とあります。(表示の数値は、醸造年により異なるようです。)

気合度数120%は、「こだわりが入った焼酎だから、気合を2割高めて飲め!」と理解しています。(笑)

この焼酎は、寒い今の時期にお湯割りで飲むのが最高です。芋焼酎独得の甘い香り、しかも上品で柔らかい香りが広がり、口に含むと先ず“美味しい”という感じ、そして喉を通ると辛口の余韻もしっかり、実に“いい仕事してますね!”の芋焼酎です。

<お奨めの飲み方>

少しぬるい(60~70℃)のお湯でサンナナ(焼酎3:お湯7)、肴は塩丸イカか煮イカ、これでゆっくりと飲む。

お帰りにはこちらも

お帰りにはこちらも

西酒造さんの「宝山 芋麹全量」、これは旨いです。麹は“普通でない”芋麹、しかも黒麹、麹菌の繁殖手法も特殊とのこと。格調高い化粧箱入りで売られています。

ラベルには、出来高アルコール度数/28度、原材料名/薩摩芋・芋麹(南薩産黄金千貫100%)、製麹菌/黒麹、蒸留方法/常圧単式蒸留、と書いてあり、更に赤い字で気合度数/120%とあります。(表示の数値は、醸造年により異なるようです。)

気合度数120%は、「こだわりが入った焼酎だから、気合を2割高めて飲め!」と理解しています。(笑)

この焼酎は、寒い今の時期にお湯割りで飲むのが最高です。芋焼酎独得の甘い香り、しかも上品で柔らかい香りが広がり、口に含むと先ず“美味しい”という感じ、そして喉を通ると辛口の余韻もしっかり、実に“いい仕事してますね!”の芋焼酎です。

<お奨めの飲み方>

少しぬるい(60~70℃)のお湯でサンナナ(焼酎3:お湯7)、肴は塩丸イカか煮イカ、これでゆっくりと飲む。

お帰りにはこちらも

お帰りにはこちらも

蘿井(史跡第245号)、楊山斎、鮑石亭址(史跡第1号)

慶州市の中心から南へ約4kmの南山地区に、新羅千年の壮大な歴史が始った小さな井戸と、1km程の近くにはその歴史が閉じることになった、曲水宴を楽しんだ別宮の跡があります。

一般観光客はあまり足を延ばしませんが、新羅の歴史を知る上では非常に興味深い場所です。

■蘿井( 나정・ナジョン)(史跡第245号)

この地域がまだ六つの村(新羅六部)で成っていた紀元前69年、蘿井という井戸のそばで白馬が残した大きな卵から男の子が生まれました。これこそが、新羅の初代王、朴赫居世(パクヒョッキョセ)です。

同じくして、近くの閼英井(アリョンジョン)という井戸のそばでは、鶏龍の左脇から女の子が生まれました。これが、新羅の初代王妃閼英夫人です。(共に伝説ですが)

六人の村長たちは、聖児として大切に育てられた二人が13歳になった紀元前57年、朴赫居世を国王に、閼英を王妃に据え、国号を徐那伐(ソラボル)と定めました。これが新羅千年の壮大な歴史の始まりとなったのです。

現在、蘿井は2002年から文化財整備事業が行われており、松の老木が立つ雑草の台地には案内看板と由緒が刻まれた石碑があるだけです。

■楊山斎(양산제・ヤンサンジェ)

蘿井から少し東へ入ると、六部村長の霊位を祀る祠堂「楊山斎」があります。

新羅国を建国させた六部村長はその功労を称えられ、新羅第3代儒理王から「六部」の名称を改めてそれぞれが姓を授かりました。

楊山(ヤンサン)村には「李氏」、高墟(コホ)村には「崔氏」、大樹(デス)村には「孫氏」、珍支(チンヂ)村には「鄭氏」、加利(カリ)村には「裴氏」、高耶(コヤ)村には「薛氏」という姓で、2千年後の今日まで続くそれぞれの姓の始祖になるのです。

▼慶州市の市章にある「六つの星」は、この6村を表現しています。

■鮑石亭址(포석정지・ポソクジョンジ)(史跡第1号)

新羅の別宮が建てられ、王族や貴族たちが優雅な遊び「流觴曲水宴(りゅうしょうきょくすいえん)」を楽しんだ所です。

この水を流した全長10m程の石溝の形が鮑に似ていたことから、鮑石亭と呼ばれています。

南山渓谷からの清らかな水を引き入れ、石溝を流れる水に酒杯を浮かべ、自分の前に流れ来るまでに詩を作り、杯の酒を飲み遊んだところです。

栄華を極めていた新羅王朝も、第55代国王景哀王が即位した924年頃は、高麗、後百済の勢力に挟まれ衰退の途をたどっていました。

927年、景哀王は鮑石亭で宴に興じている最中、後百済の甄萱(キョンフォン)に奇襲を受け殺され、新羅が滅亡することになったのです。そして、第56代国王に即位した敬順王は、高麗に国土を譲渡することを決め、935年新羅王朝は千年の幕を閉じたのでした。

千年の壮大な歴史ドラマが、井戸という水で始まり、曲水宴という水で終る。そして、それぞれの舞台は南山の麓のごく近い場所にある。曲水宴に興じた水溝が残るだけの鮑石亭址に立ち、不思議な思いに駆られました。

(2分00秒) クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

(2分00秒) クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

お帰りにはこちらも

お帰りにはこちらも

慶州市の中心から南へ約4kmの南山地区に、新羅千年の壮大な歴史が始った小さな井戸と、1km程の近くにはその歴史が閉じることになった、曲水宴を楽しんだ別宮の跡があります。

一般観光客はあまり足を延ばしませんが、新羅の歴史を知る上では非常に興味深い場所です。

■蘿井( 나정・ナジョン)(史跡第245号)

この地域がまだ六つの村(新羅六部)で成っていた紀元前69年、蘿井という井戸のそばで白馬が残した大きな卵から男の子が生まれました。これこそが、新羅の初代王、朴赫居世(パクヒョッキョセ)です。

同じくして、近くの閼英井(アリョンジョン)という井戸のそばでは、鶏龍の左脇から女の子が生まれました。これが、新羅の初代王妃閼英夫人です。(共に伝説ですが)

六人の村長たちは、聖児として大切に育てられた二人が13歳になった紀元前57年、朴赫居世を国王に、閼英を王妃に据え、国号を徐那伐(ソラボル)と定めました。これが新羅千年の壮大な歴史の始まりとなったのです。

現在、蘿井は2002年から文化財整備事業が行われており、松の老木が立つ雑草の台地には案内看板と由緒が刻まれた石碑があるだけです。

■楊山斎(양산제・ヤンサンジェ)

蘿井から少し東へ入ると、六部村長の霊位を祀る祠堂「楊山斎」があります。

新羅国を建国させた六部村長はその功労を称えられ、新羅第3代儒理王から「六部」の名称を改めてそれぞれが姓を授かりました。

楊山(ヤンサン)村には「李氏」、高墟(コホ)村には「崔氏」、大樹(デス)村には「孫氏」、珍支(チンヂ)村には「鄭氏」、加利(カリ)村には「裴氏」、高耶(コヤ)村には「薛氏」という姓で、2千年後の今日まで続くそれぞれの姓の始祖になるのです。

▼慶州市の市章にある「六つの星」は、この6村を表現しています。

■鮑石亭址(포석정지・ポソクジョンジ)(史跡第1号)

新羅の別宮が建てられ、王族や貴族たちが優雅な遊び「流觴曲水宴(りゅうしょうきょくすいえん)」を楽しんだ所です。

この水を流した全長10m程の石溝の形が鮑に似ていたことから、鮑石亭と呼ばれています。

南山渓谷からの清らかな水を引き入れ、石溝を流れる水に酒杯を浮かべ、自分の前に流れ来るまでに詩を作り、杯の酒を飲み遊んだところです。

栄華を極めていた新羅王朝も、第55代国王景哀王が即位した924年頃は、高麗、後百済の勢力に挟まれ衰退の途をたどっていました。

927年、景哀王は鮑石亭で宴に興じている最中、後百済の甄萱(キョンフォン)に奇襲を受け殺され、新羅が滅亡することになったのです。そして、第56代国王に即位した敬順王は、高麗に国土を譲渡することを決め、935年新羅王朝は千年の幕を閉じたのでした。

千年の壮大な歴史ドラマが、井戸という水で始まり、曲水宴という水で終る。そして、それぞれの舞台は南山の麓のごく近い場所にある。曲水宴に興じた水溝が残るだけの鮑石亭址に立ち、不思議な思いに駆られました。

(2分00秒) クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

(2分00秒) クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

お帰りにはこちらも

お帰りにはこちらも

あと1週間程で寒明け、立春となります。

朝夕の寒さでは、春はまだ遠いという感じですが、自然界は着実に春に向っています。

先頃まで氷で覆われていた水路では水の流れが現われ、木々の芽は膨らみ始めました。

暖かい春になるのは嬉しいのですが、このまま雪が無くては夏の水不足が心配です。雪にも降って頂いて、もう少しゆっくりと春に向って欲しいものです。

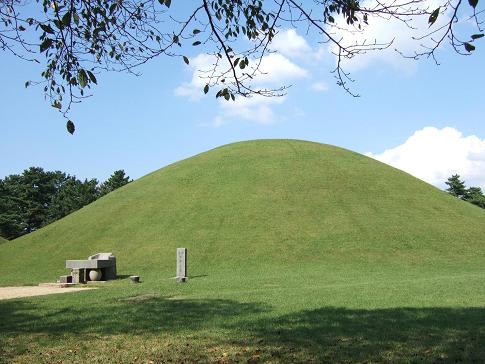

▲新羅王朝時代の王や貴族が眠る

大陵苑 대릉원

この大陵苑は、世界文化遺産慶州歴史遺跡地区市内中心部にあり、新羅王朝時代3世紀頃からの王や貴族が眠る大規模な古墳群です。

約41.5haの広大な敷地に23基の古墳がありますが、更に地下に埋もれている古墳まで含めると約200基と云われています。

これらの中で有名なのは天馬塚と味鄒王陵、皇南大塚です。

■天馬塚(史跡第40号) 천마총

▲天馬図が画かれている白樺の皮で作られた馬具(泥よけ)

天馬塚(155号古墳)は1973年の発掘調査により、5~6世紀に作られた積石木槨墳であることが判明し、金冠、装身具、武器、馬具など11,526点の遺物が出土しました。

この時、天馬図が画かれた白樺の皮で作られた馬具(泥よけ)が見つかったことから天馬塚と名付けられました。

大陵苑の中で唯一内部が公開されており、出土品の一部のレプリカも展示されています。それらからは、当時の新羅人の華やかで優れた文化的水準を窺い知ることができます。

■味鄒王陵(史跡第175号) 미추왕릉

大陵苑の中で唯一被葬者が判っているのが、この新羅第13代味鄒王の陵です。

味鄒王は、鶏林で誕生した金氏の始祖・金閼智の7世孫で、金氏王統の初代の王です。

陵の前には、魂が留まる場所と云う意味の魂遊石が置かれています。

■皇南大塚 황남대총

皇南大塚(98号古墳)は、二つの墳墓が繋がる夫婦合葬用の双子墳で、東西が80m、南北が120m、高さが25mと巨大な陵で、新羅古墳の中で最も大きな陵です。

1975年に発掘され、北陵は女性、南陵は男性の墓で、北陵からは金冠、首飾り、腕輪などの装身具数千点が、南陵からは武器類が主で2万5千余点の遺物が発掘されています。

<아래를 클릭하면 寫眞이 보입니다.>

(2分00秒) クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

(2分00秒) クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

お帰りにはこちらも

お帰りにはこちらも

大陵苑 대릉원

この大陵苑は、世界文化遺産慶州歴史遺跡地区市内中心部にあり、新羅王朝時代3世紀頃からの王や貴族が眠る大規模な古墳群です。

約41.5haの広大な敷地に23基の古墳がありますが、更に地下に埋もれている古墳まで含めると約200基と云われています。

これらの中で有名なのは天馬塚と味鄒王陵、皇南大塚です。

■天馬塚(史跡第40号) 천마총

▲天馬図が画かれている白樺の皮で作られた馬具(泥よけ)

天馬塚(155号古墳)は1973年の発掘調査により、5~6世紀に作られた積石木槨墳であることが判明し、金冠、装身具、武器、馬具など11,526点の遺物が出土しました。

この時、天馬図が画かれた白樺の皮で作られた馬具(泥よけ)が見つかったことから天馬塚と名付けられました。

大陵苑の中で唯一内部が公開されており、出土品の一部のレプリカも展示されています。それらからは、当時の新羅人の華やかで優れた文化的水準を窺い知ることができます。

■味鄒王陵(史跡第175号) 미추왕릉

大陵苑の中で唯一被葬者が判っているのが、この新羅第13代味鄒王の陵です。

味鄒王は、鶏林で誕生した金氏の始祖・金閼智の7世孫で、金氏王統の初代の王です。

陵の前には、魂が留まる場所と云う意味の魂遊石が置かれています。

■皇南大塚 황남대총

皇南大塚(98号古墳)は、二つの墳墓が繋がる夫婦合葬用の双子墳で、東西が80m、南北が120m、高さが25mと巨大な陵で、新羅古墳の中で最も大きな陵です。

1975年に発掘され、北陵は女性、南陵は男性の墓で、北陵からは金冠、首飾り、腕輪などの装身具数千点が、南陵からは武器類が主で2万5千余点の遺物が発掘されています。

<아래를 클릭하면 寫眞이 보입니다.>

(2分00秒) クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

(2分00秒) クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

お帰りにはこちらも

お帰りにはこちらも

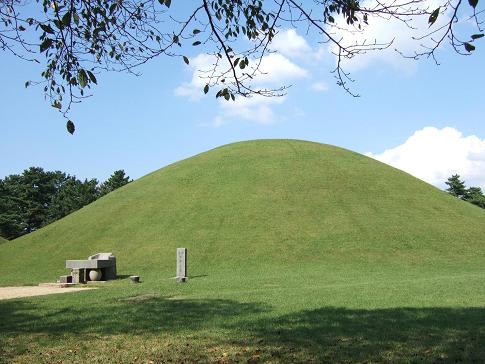

■五陵(史跡第172号) 오릉

1,000年の長い間栄えた新羅、その初期の朴氏王族の陵墓が慶州平野の南方にあります。

新羅の始祖「朴赫居世王」とその妃である「閼英王妃」、第2代「南解王」、第3代「儒理王」、第5代「婆娑王」の5人の陵墓です。

封墳の高さは約10m、直径は約20m、表面は飾りのない円形古墳になっています。

朴氏については、新羅の始祖「朴赫居世王」は卵から生まれ、その卵が瓠(ひさご)ほどの大きさであったため、辰韓の語で瓠を表す「バク(=朴)」を姓としたと伝えられています。

■崇徳殿(文化財資料 第254号) 숭덕전

崇徳殿は五陵の東側にあり、朴赫居世王の祭祀を行う建物です。外には王と崇徳殿の由来が刻まれた碑と、閼英王妃誕生伝説の閼英井(井戸)の跡があります。

閼英井のそばに現われた鶏龍の左脇から女の子が誕生し、その子が新羅の始祖「朴赫居世王」の妃「閼英王妃」となったと伝えられています。

朴赫居世王と閼英王妃が国を建てたのは紀元前57年、これが1,000年間栄えた新羅の始まりです。国の名前は「鶏林、斯羅、斯盧」などと呼ばれましたが、後に「新羅」と定められました。また徐羅伐(ソラバル)とも呼ばれましたが、これがソウルの語源です。

(3分00秒) クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

(3分00秒) クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

お帰りにはこちらも

お帰りにはこちらも

1,000年の長い間栄えた新羅、その初期の朴氏王族の陵墓が慶州平野の南方にあります。

新羅の始祖「朴赫居世王」とその妃である「閼英王妃」、第2代「南解王」、第3代「儒理王」、第5代「婆娑王」の5人の陵墓です。

封墳の高さは約10m、直径は約20m、表面は飾りのない円形古墳になっています。

朴氏については、新羅の始祖「朴赫居世王」は卵から生まれ、その卵が瓠(ひさご)ほどの大きさであったため、辰韓の語で瓠を表す「バク(=朴)」を姓としたと伝えられています。

■崇徳殿(文化財資料 第254号) 숭덕전

崇徳殿は五陵の東側にあり、朴赫居世王の祭祀を行う建物です。外には王と崇徳殿の由来が刻まれた碑と、閼英王妃誕生伝説の閼英井(井戸)の跡があります。

閼英井のそばに現われた鶏龍の左脇から女の子が誕生し、その子が新羅の始祖「朴赫居世王」の妃「閼英王妃」となったと伝えられています。

朴赫居世王と閼英王妃が国を建てたのは紀元前57年、これが1,000年間栄えた新羅の始まりです。国の名前は「鶏林、斯羅、斯盧」などと呼ばれましたが、後に「新羅」と定められました。また徐羅伐(ソラバル)とも呼ばれましたが、これがソウルの語源です。

(3分00秒) クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

(3分00秒) クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

お帰りにはこちらも

お帰りにはこちらも

雁鴨池・瞻星台・鶏林・半月城・石氷庫(韓国・慶州)

■雁鴨池

新羅第30代文武王により、647年に築造された離宮跡です。

当時広大な庭園には、珍しい花が咲き、鳥が放され舟が浮かび、1,000人を収容する臨海殿では、国賓をもてなす宴会が催されたとのことです。

発掘調査で収集された約3万点の遺物は、近くの国立慶州博物館に保管されています。

■瞻星台(国宝第31号)

新羅第27代善徳女王の時代に建造された東洋最古の天文台です。

星の観測により、農耕暦や国の統治、占星術が行われたとのことです。

高さは9.1mの塔は、陰暦の1年の日数と同じ361個の石が、綿密に積み上げられています。

■鶏林(史跡第19号)

慶州金氏の始祖、金閼智の誕生伝説の地です。

甲高い鶏が鳴声に近づくと、大樹から下がった金の箱。それを開くと、

美しい男の赤ちゃん、それが金氏の始祖・金閼智であったとの伝説です。

日本では竹とか桃から赤ちゃんが生れますが、韓国では金の箱とか金の卵です。

■半月城

約千年続いた新羅王朝の王宮跡です。

今では、華麗で荘厳な姿は窺えない。半月状の大きな台地が広がっているだけです。

春には桜、秋にはコスモスの名所となっています。

■石氷庫(宝物第66号)

半月城に、朝鮮時代に造られた石氷庫が残っています。

氷が貴重な時代、冬に氷を保存して1年中使った“天然の冷蔵庫”です。

石室は広く奥行き19m、横幅6m、高さ5.45mで、約1,000個の石が精巧に組まれています。水は奥の排水口へ流れ、天井には3個の換気口があります。

入口の石には「崇禎紀元後再辛酉秋八月移基改築」と刻まれ、朝鮮時代に移基改築したことが判ります。

貴重な氷は、病人の解熱に、食料の保存に、時には死体の保管に使われたとのことです。

(6分15秒) クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

(6分15秒) クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

お帰りにはこちらも

お帰りにはこちらも

■雁鴨池

新羅第30代文武王により、647年に築造された離宮跡です。

当時広大な庭園には、珍しい花が咲き、鳥が放され舟が浮かび、1,000人を収容する臨海殿では、国賓をもてなす宴会が催されたとのことです。

発掘調査で収集された約3万点の遺物は、近くの国立慶州博物館に保管されています。

■瞻星台(国宝第31号)

新羅第27代善徳女王の時代に建造された東洋最古の天文台です。

星の観測により、農耕暦や国の統治、占星術が行われたとのことです。

高さは9.1mの塔は、陰暦の1年の日数と同じ361個の石が、綿密に積み上げられています。

■鶏林(史跡第19号)

慶州金氏の始祖、金閼智の誕生伝説の地です。

甲高い鶏が鳴声に近づくと、大樹から下がった金の箱。それを開くと、

美しい男の赤ちゃん、それが金氏の始祖・金閼智であったとの伝説です。

日本では竹とか桃から赤ちゃんが生れますが、韓国では金の箱とか金の卵です。

■半月城

約千年続いた新羅王朝の王宮跡です。

今では、華麗で荘厳な姿は窺えない。半月状の大きな台地が広がっているだけです。

春には桜、秋にはコスモスの名所となっています。

■石氷庫(宝物第66号)

半月城に、朝鮮時代に造られた石氷庫が残っています。

氷が貴重な時代、冬に氷を保存して1年中使った“天然の冷蔵庫”です。

石室は広く奥行き19m、横幅6m、高さ5.45mで、約1,000個の石が精巧に組まれています。水は奥の排水口へ流れ、天井には3個の換気口があります。

入口の石には「崇禎紀元後再辛酉秋八月移基改築」と刻まれ、朝鮮時代に移基改築したことが判ります。

貴重な氷は、病人の解熱に、食料の保存に、時には死体の保管に使われたとのことです。

(6分15秒) クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

(6分15秒) クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

お帰りにはこちらも

お帰りにはこちらも

■芬皇寺

▲芬皇寺模塼石塔(国宝30号)

安山岩を煉瓦のようにして積み上げたもので、本来は七層か九層の塔であったとのこと。

芬皇寺は善女王が634年に創建した寺で、高僧元暁・慈蔵が修道した寺刹として知られています。かつての大伽藍は、三層の模塼石塔と三匹の護国竜の伝説がある井戸『三竜変魚井』、藥師如来立像が安置されている法堂普光殿が残っているだけです。

■皇龍寺址

▲三尊像の礎石 かつては、この上に金銅三尊像が安置されていた。

皇龍寺址は、芬皇寺の南側に隣接する広大な寺址です。

553年真興王が宮闕(きゅうけつ)建設を寺院に替えて、皇龍寺と名付けました。

その後、善女王が百済の匠人阿非知を招請して、645年に巨大な九層木塔を完成させましたが、1238年蒙古軍の侵略によって焼失しました。

新羅仏教の中心として栄えた新羅最大の、そして東洋最大の巨刹は、広大な原野に礎石が残っているだけです。

クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

お帰りにはこちらも

お帰りにはこちらも

▲芬皇寺模塼石塔(国宝30号)

安山岩を煉瓦のようにして積み上げたもので、本来は七層か九層の塔であったとのこと。

芬皇寺は善女王が634年に創建した寺で、高僧元暁・慈蔵が修道した寺刹として知られています。かつての大伽藍は、三層の模塼石塔と三匹の護国竜の伝説がある井戸『三竜変魚井』、藥師如来立像が安置されている法堂普光殿が残っているだけです。

■皇龍寺址

▲三尊像の礎石 かつては、この上に金銅三尊像が安置されていた。

皇龍寺址は、芬皇寺の南側に隣接する広大な寺址です。

553年真興王が宮闕(きゅうけつ)建設を寺院に替えて、皇龍寺と名付けました。

その後、善女王が百済の匠人阿非知を招請して、645年に巨大な九層木塔を完成させましたが、1238年蒙古軍の侵略によって焼失しました。

新羅仏教の中心として栄えた新羅最大の、そして東洋最大の巨刹は、広大な原野に礎石が残っているだけです。

クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

お帰りにはこちらも

お帰りにはこちらも

仏国寺は吐含(トハム)山の山麓に位置する大韓仏教曹渓宗第11教区の本寺です。

創建は法興王の時代西暦528年で、当時は華厳佛国寺とも呼ばれていました。その後、約千年に亙り増築、改修を繰り返して来ましたが、1593年日本による朝鮮侵略戦争「壬辰倭乱」により、木造建物全部が消失しました。

現在の仏国寺は朝鮮時代後期、及び1973年に復元されたもので、多宝塔(国宝 20号)、釋迦塔(国宝 21号)、蓮華橋・七宝橋(国宝 22号)、青雲橋・白雲橋(国宝 23号)、金銅毘盧遮那仏坐像(国宝 26号)、金銅阿彌陀如來坐像(国宝 27号)、舍利塔(宝物 61号) などの多くの貴重な文化財が残っています。

韓国を代表する名刹で、慶州を訪れる誰しもが必ず寄る場所となっています。

(8分45秒) クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

(8分45秒) クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

お帰りにはこちらも

お帰りにはこちらも

創建は法興王の時代西暦528年で、当時は華厳佛国寺とも呼ばれていました。その後、約千年に亙り増築、改修を繰り返して来ましたが、1593年日本による朝鮮侵略戦争「壬辰倭乱」により、木造建物全部が消失しました。

現在の仏国寺は朝鮮時代後期、及び1973年に復元されたもので、多宝塔(国宝 20号)、釋迦塔(国宝 21号)、蓮華橋・七宝橋(国宝 22号)、青雲橋・白雲橋(国宝 23号)、金銅毘盧遮那仏坐像(国宝 26号)、金銅阿彌陀如來坐像(国宝 27号)、舍利塔(宝物 61号) などの多くの貴重な文化財が残っています。

韓国を代表する名刹で、慶州を訪れる誰しもが必ず寄る場所となっています。

(8分45秒) クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

(8分45秒) クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

お帰りにはこちらも

お帰りにはこちらも

▲主室(円室)に座る本尊の釈迦如来像

吐含山中腹にある国宝第24号の石窟寺院。花崗岩をドーム状に組み上げて、上に土をかぶせた人工石窟寺院です。

新羅751年景徳王時代に金大城が造り始め、774年恵恭王時代に完成、何と24年間を費やしています。この石窟庵は、佛国寺と同時に建設されていますが、金大城は現世の父母のために佛国寺を、前世の父母のために石窟庵を建てたと伝えられています。

石窟は、手前を前室、奥が主室、間の通路を扉道と呼ばれます。本尊仏は主室に置かれ、石窟内の壁面には十一面観世音菩薩像、十大弟子像、菩薩像、天部像、四天王像、仁王像、八部神衆像と29体の仏像彫刻が立っています。

20世紀始めに発見され、日本の植民地時代に修復工事が行われましたが、本来の石窟の姿には復元できず、内部は湿気でカビが発生するようになったため、現在は前室の前にガラス壁を設置して、内部を人工的に換気をしています。そのため、内部はガラス越しに観覧できるだけです。

石窟庵に至る階段の横に陳列されている石材は、新羅時代のもので修復工事の際に余ったものです。「用途不明」との説明には、残念な思いがします。

クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

お帰りにはこちらも

お帰りにはこちらも

吐含山中腹にある国宝第24号の石窟寺院。花崗岩をドーム状に組み上げて、上に土をかぶせた人工石窟寺院です。

新羅751年景徳王時代に金大城が造り始め、774年恵恭王時代に完成、何と24年間を費やしています。この石窟庵は、佛国寺と同時に建設されていますが、金大城は現世の父母のために佛国寺を、前世の父母のために石窟庵を建てたと伝えられています。

石窟は、手前を前室、奥が主室、間の通路を扉道と呼ばれます。本尊仏は主室に置かれ、石窟内の壁面には十一面観世音菩薩像、十大弟子像、菩薩像、天部像、四天王像、仁王像、八部神衆像と29体の仏像彫刻が立っています。

20世紀始めに発見され、日本の植民地時代に修復工事が行われましたが、本来の石窟の姿には復元できず、内部は湿気でカビが発生するようになったため、現在は前室の前にガラス壁を設置して、内部を人工的に換気をしています。そのため、内部はガラス越しに観覧できるだけです。

石窟庵に至る階段の横に陳列されている石材は、新羅時代のもので修復工事の際に余ったものです。「用途不明」との説明には、残念な思いがします。

クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

お帰りにはこちらも

お帰りにはこちらも

今日からキウイの剪定作業開始。雪を踏みながらの作業、晴れても寒い。

絡み合ったり、混み合った枝を切り取り、均一に陽の光が当るようにする。

暖冬なのか、木は今にも水が上がりそうな気配、急がないといけない。