takano_nagano@yahoo.co.jp

▲E7系新型車両

長野新幹線のE7系新型車両に、グリーン車の更に上のファーストクラス『グランクラス』がお目見えした。

2月の試乗会には都合がつかず乗れず、今日が初乗りとなった。

グランクラス車両の12号車にはゆったりシートが18席(3席*6列)、トヨタのレクサスなどの自動車座席を手掛けるトヨタ紡織が開発したという本革シートで座り心地は最高、疲れを感じさせない。

エントランスも室内も落ち着いた上品な色調で、音も静かな感じがする。シートを深く45度まで倒すと心地よい眠りに誘われる。

長野にも世界基準の電車が走る時代になったのか・・・。長野~東京間6,180円の追加料金、〝話のネタ″に一度は良いかも。

▼1車両18席のグランクラス車両

▼上品な色調のエントランス

▼各シートには上下調整のできる枕、読書灯、AC100Vコンセント、カクテルトレイ、ダイニングテーブルなどが装備

▼手許のシートコントローラー

▼この日は空いていて1車両に1人、乗務員さんに撮って頂きました

長野新幹線のE7系新型車両に、グリーン車の更に上のファーストクラス『グランクラス』がお目見えした。

2月の試乗会には都合がつかず乗れず、今日が初乗りとなった。

グランクラス車両の12号車にはゆったりシートが18席(3席*6列)、トヨタのレクサスなどの自動車座席を手掛けるトヨタ紡織が開発したという本革シートで座り心地は最高、疲れを感じさせない。

エントランスも室内も落ち着いた上品な色調で、音も静かな感じがする。シートを深く45度まで倒すと心地よい眠りに誘われる。

長野にも世界基準の電車が走る時代になったのか・・・。長野~東京間6,180円の追加料金、〝話のネタ″に一度は良いかも。

▼1車両18席のグランクラス車両

▼上品な色調のエントランス

▼各シートには上下調整のできる枕、読書灯、AC100Vコンセント、カクテルトレイ、ダイニングテーブルなどが装備

▼手許のシートコントローラー

▼この日は空いていて1車両に1人、乗務員さんに撮って頂きました

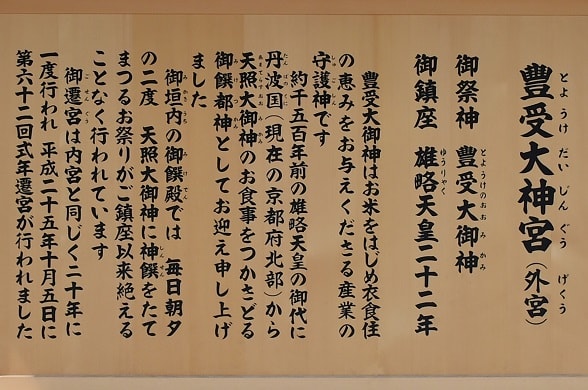

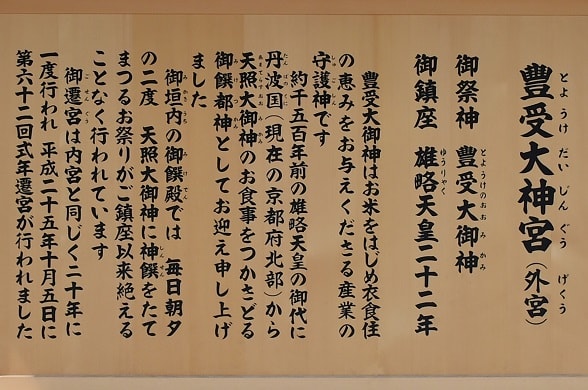

▲平成25年10月に大62回の式年遷宮が行われた

豊受大神宮では、天照大御神がお召し上がりになる大御饌(おおみけ=お食べ物)の守護神である豊受大御神をお祀りしています。

一般に外宮(げぐう)といわれており、豊受大御神は私たちの営みごとをお守り下さる神様です。

▼火除橋

この御橋を渡り豊受大神宮の神域へ入ります。

▼第一鳥居

火除橋を渡ると、正面に第一鳥居、左に手水舎、右に清盛楠があります。

▼手水舎

ここで手や口を洗い清めます。

▼清盛楠

約800年前、勅使として参向した平清盛の冠に枝があたり、その枝が切られたと伝えられています。

▼外宮斎館と行在所(あんざいしょ)

この御門の奥に斎館と、天皇陛下御参拝の際に御用にあてられる行在所があります。

▼祓所(はらえど)

奉幣祭(ほうへいさい)の時、お祓いが行われます。

▼第二鳥居

皇族が御参拝の際は、ここで御車から降りられお祓いをお受けになります。

▼外宮神楽殿と神札(おふだ)授与所

▼四至神(みやのめぐりのかみ)、九丈殿、五丈殿、大庭(おおば)

右手前に植えられている一本の榊(さかき)は、外宮の四囲をお護りする四至神です。

その奥の九丈殿では、祀事が行われます。

さらに奥の五丈殿は、雨天の際の修祓(しゅばつ)などに使われます。

小石を敷き詰めた広場が大庭で、玉串行事などが行われます。

▼豊受大神宮御正宮(ごしょうぐう)

板垣、外玉垣、内玉垣、瑞垣(みずがき)の四重の御垣(みかき)の中に御正殿があります。

(中での写真撮影はできません。)

▼多賀宮遥拝所(たかのみやようはいじょ)

注連縄を張った一画が、多賀宮を遥拝する所です。

▼川原祓所(かわらはらいしょ)、三つ石

地鎮祭などのお祓いをするところです。

▼御池

昔は、ここまで宮川の支流が流れていたとのことです。

▼亀石

御池の中堤に架けられている大きな石。亀に似ています。

▼土宮(つちのみや)

大土御祖神(おおつちみおやのかみ)をお祀りしています。

▼下御井神社(しもみいのじんじゃ)

御井(みい)の神をお祀りしています。

▼風宮(かぜのみや)

風の神「級長津彦命(しなつひこのみこと)、級長戸辺命(しなとべのみこと)」が祀られています。農業に関係する風と雨の神です。

▼多賀宮(たかのみや)

豊受大御神の荒御魂をお祀りしています。

▼御厩(みうまや)、忌火屋殿(いみびやでん)、御酒殿(みさかどの)

現在は、草音号(くさおとごう)と笑智号(えみともごう)の2頭の神馬が飼育されています。

鳥居の右の忌火屋殿では、日別朝夕の大御饌(おおみけ)などの調理が行われます。

忌火屋殿の隣の御酒殿では、昔は神酒が造られていました。現在はこの御酒殿に神酒を奉納してからお祭りにお供えしています。

▼勾玉池(まがたまいけ)

明治22年に造られた池で、花菖蒲、舞楽舞台、休憩所などが整備されています。

(以上、平成26年5月9日参拝時の記録)

豊受大神宮では、天照大御神がお召し上がりになる大御饌(おおみけ=お食べ物)の守護神である豊受大御神をお祀りしています。

一般に外宮(げぐう)といわれており、豊受大御神は私たちの営みごとをお守り下さる神様です。

▼火除橋

この御橋を渡り豊受大神宮の神域へ入ります。

▼第一鳥居

火除橋を渡ると、正面に第一鳥居、左に手水舎、右に清盛楠があります。

▼手水舎

ここで手や口を洗い清めます。

▼清盛楠

約800年前、勅使として参向した平清盛の冠に枝があたり、その枝が切られたと伝えられています。

▼外宮斎館と行在所(あんざいしょ)

この御門の奥に斎館と、天皇陛下御参拝の際に御用にあてられる行在所があります。

▼祓所(はらえど)

奉幣祭(ほうへいさい)の時、お祓いが行われます。

▼第二鳥居

皇族が御参拝の際は、ここで御車から降りられお祓いをお受けになります。

▼外宮神楽殿と神札(おふだ)授与所

▼四至神(みやのめぐりのかみ)、九丈殿、五丈殿、大庭(おおば)

右手前に植えられている一本の榊(さかき)は、外宮の四囲をお護りする四至神です。

その奥の九丈殿では、祀事が行われます。

さらに奥の五丈殿は、雨天の際の修祓(しゅばつ)などに使われます。

小石を敷き詰めた広場が大庭で、玉串行事などが行われます。

▼豊受大神宮御正宮(ごしょうぐう)

板垣、外玉垣、内玉垣、瑞垣(みずがき)の四重の御垣(みかき)の中に御正殿があります。

(中での写真撮影はできません。)

▼多賀宮遥拝所(たかのみやようはいじょ)

注連縄を張った一画が、多賀宮を遥拝する所です。

▼川原祓所(かわらはらいしょ)、三つ石

地鎮祭などのお祓いをするところです。

▼御池

昔は、ここまで宮川の支流が流れていたとのことです。

▼亀石

御池の中堤に架けられている大きな石。亀に似ています。

▼土宮(つちのみや)

大土御祖神(おおつちみおやのかみ)をお祀りしています。

▼下御井神社(しもみいのじんじゃ)

御井(みい)の神をお祀りしています。

▼風宮(かぜのみや)

風の神「級長津彦命(しなつひこのみこと)、級長戸辺命(しなとべのみこと)」が祀られています。農業に関係する風と雨の神です。

▼多賀宮(たかのみや)

豊受大御神の荒御魂をお祀りしています。

▼御厩(みうまや)、忌火屋殿(いみびやでん)、御酒殿(みさかどの)

現在は、草音号(くさおとごう)と笑智号(えみともごう)の2頭の神馬が飼育されています。

鳥居の右の忌火屋殿では、日別朝夕の大御饌(おおみけ)などの調理が行われます。

忌火屋殿の隣の御酒殿では、昔は神酒が造られていました。現在はこの御酒殿に神酒を奉納してからお祭りにお供えしています。

▼勾玉池(まがたまいけ)

明治22年に造られた池で、花菖蒲、舞楽舞台、休憩所などが整備されています。

(以上、平成26年5月9日参拝時の記録)

▲楽しませてくれた花が散り・・・

61歳となった古木の桜たち、今年は例年になくたくさんの花をつけて長い間我々を楽しませてくれた。

そして、その花たちは一際美しく散っていった。

花が過ぎ、緑萌える季節へ・・・

61歳となった古木の桜たち、今年は例年になくたくさんの花をつけて長い間我々を楽しませてくれた。

そして、その花たちは一際美しく散っていった。

花が過ぎ、緑萌える季節へ・・・