湿気を含んだ南風吹く、蒸し暑い一日となりました。

先日の講座でも感じた甲野先生の大きな変化は、さらに進んでいて、最早なんと表現してよいかわかりません。

10年ぶりに参加された方が仰っていたのは「オーラが凄い・・」

より透明感が増したというか、精霊、仙人にどんどんと近付いておられるような気もする。

先生が大きく進展されると、音楽家講座の個別指導受講の方の変化もより大きくなるのですが、本日はまさにそういう日でした。

先日の講座でも感じた甲野先生の大きな変化は、さらに進んでいて、最早なんと表現してよいかわかりません。

10年ぶりに参加された方が仰っていたのは「オーラが凄い・・」

より透明感が増したというか、精霊、仙人にどんどんと近付いておられるような気もする。

先生が大きく進展されると、音楽家講座の個別指導受講の方の変化もより大きくなるのですが、本日はまさにそういう日でした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(お話と技)

人は心と身体が共にある。

「やろう」と思うと相手は反応する。

その「やろう」と思う心を失くす方法を考える。

「手は出すまい」と固く心に誓う。

その上で、念力的な、何らかの全く違う方法で行う。

身体の中から許可をもらう。

色々なところが作動する。

髪を直す様な仕草の時でも、(身体の)あちこち許可をとっている。

何千人といる観客の中、自分一人だけのために歌ってくれていると感じさせる美空ひばり、カリスマセールスマン、フロウゾーンに入る川上哲治など、こっちの世界にまきこまれるような、迷いのない状態に、どうすれば入れるか?

2017年にその気付きがあり、2019年によりそれがはっきりとした。

台風に備え木の枝を切ろうとして3メートルくらいの高さの枝に乗り、チェーンソーを構えて切っていたところ、足場にしていた木が動いて仰向けの状態で落ちた。

あっという間のことだったが、チェーンソーを右手に持ちかえ、左手で親指を回せる程の太さの枝を掴んでぶら下がっていて、(地面に落下することなく)無事だった。

我ならざる我が発動した。

潜在的なもう一人の自分はかしこい。

(掴める太さの枝があることををちゃんと認識しており、それを瞬時に掴んだのだから)

意識を飛ばした状態で動けるか?

(実演)

「腕先」をリーダーにしギリギリの細い線のようなせめぎあいの部分で動く。

人間は2足歩行になっていても、四足歩行の身体が残っている。

(椅子から相手を起す)

手の甲で反対の肘を寄せて、ただ後ろに歩く様にして起こす。

肩甲骨が使えるようになる。

鎖紐での四方襷をして起こす。

右からかけると起こせるが、左からだとだめになる。

人間の中には、まだよくわからない特性がある。

左右対称なんて浅はかだ。

人間の潜在的な身体の癖、使い方は心理的なことも微妙に絡んでくる。

「駅前の喫茶店の内装が趣味が悪い感じになってしまったなあ・・」と思うだけでも身体は変わっている。

(鎖紐の四方襷、丸紐にしても変化する「)人の身体は超絶的なほど、敏感で不思議に満ちている。

おそらくハニカム構造的になるので、力を上手く分散するようになるのでは。

紐で、縄跳び20回が100回飛べるようになった人も。

道具で、自分の中の通りを良くする。

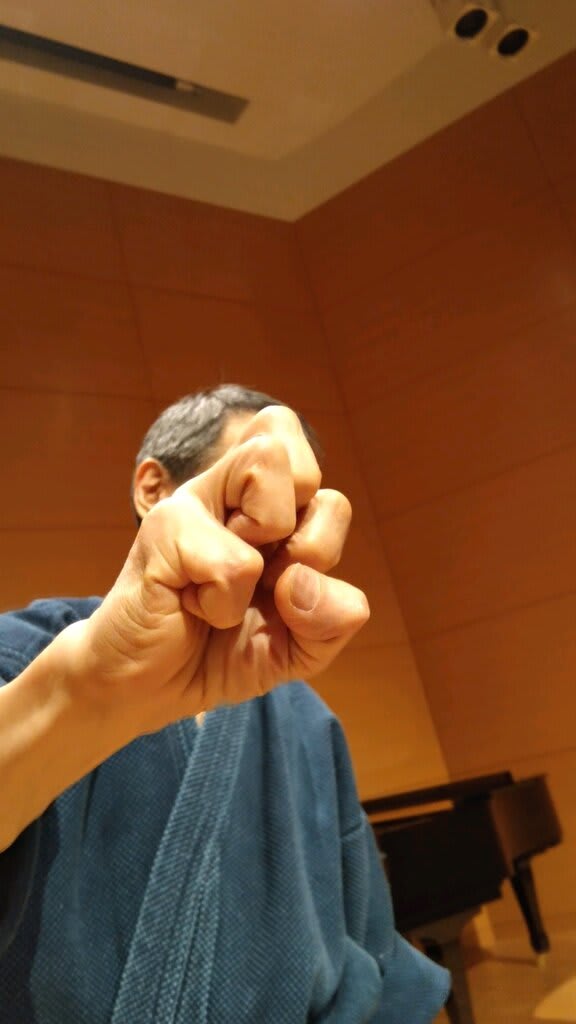

指もその扱い方で身体が変化する。

昔から空手の型などにある。

親指を中に入れたまま拳を上げても気勢は上がらないが、親指を外側に出すと上がる。

僅かな違いをずっと見逃している。

掌中央の労宮(ろうきゅう)は高所恐怖症など、怖い時に効く。

「怖い」というのは(心より、むしろ)生理的な問題。

・

(お話と技)

人は心と身体が共にある。

「やろう」と思うと相手は反応する。

その「やろう」と思う心を失くす方法を考える。

「手は出すまい」と固く心に誓う。

その上で、念力的な、何らかの全く違う方法で行う。

身体の中から許可をもらう。

色々なところが作動する。

髪を直す様な仕草の時でも、(身体の)あちこち許可をとっている。

何千人といる観客の中、自分一人だけのために歌ってくれていると感じさせる美空ひばり、カリスマセールスマン、フロウゾーンに入る川上哲治など、こっちの世界にまきこまれるような、迷いのない状態に、どうすれば入れるか?

2017年にその気付きがあり、2019年によりそれがはっきりとした。

台風に備え木の枝を切ろうとして3メートルくらいの高さの枝に乗り、チェーンソーを構えて切っていたところ、足場にしていた木が動いて仰向けの状態で落ちた。

あっという間のことだったが、チェーンソーを右手に持ちかえ、左手で親指を回せる程の太さの枝を掴んでぶら下がっていて、(地面に落下することなく)無事だった。

我ならざる我が発動した。

潜在的なもう一人の自分はかしこい。

(掴める太さの枝があることををちゃんと認識しており、それを瞬時に掴んだのだから)

意識を飛ばした状態で動けるか?

(実演)

「腕先」をリーダーにしギリギリの細い線のようなせめぎあいの部分で動く。

人間は2足歩行になっていても、四足歩行の身体が残っている。

(椅子から相手を起す)

手の甲で反対の肘を寄せて、ただ後ろに歩く様にして起こす。

肩甲骨が使えるようになる。

鎖紐での四方襷をして起こす。

右からかけると起こせるが、左からだとだめになる。

人間の中には、まだよくわからない特性がある。

左右対称なんて浅はかだ。

人間の潜在的な身体の癖、使い方は心理的なことも微妙に絡んでくる。

「駅前の喫茶店の内装が趣味が悪い感じになってしまったなあ・・」と思うだけでも身体は変わっている。

(鎖紐の四方襷、丸紐にしても変化する「)人の身体は超絶的なほど、敏感で不思議に満ちている。

おそらくハニカム構造的になるので、力を上手く分散するようになるのでは。

紐で、縄跳び20回が100回飛べるようになった人も。

道具で、自分の中の通りを良くする。

指もその扱い方で身体が変化する。

昔から空手の型などにある。

親指を中に入れたまま拳を上げても気勢は上がらないが、親指を外側に出すと上がる。

僅かな違いをずっと見逃している。

掌中央の労宮(ろうきゅう)は高所恐怖症など、怖い時に効く。

「怖い」というのは(心より、むしろ)生理的な問題。

・

・・・・・・・・・・・・・

(個別指導)

1.ピアニスト

ヘパーデン結節で7年前から痛みがあり、酷い時には箸も持てない。

左手に指紐をしたところ、木刀が持てる程に。

鎖紐の四方襷をし、祓い太刀。

しばらくするとスマホも持てるように。

(個別指導)

1.ピアニスト

ヘパーデン結節で7年前から痛みがあり、酷い時には箸も持てない。

左手に指紐をしたところ、木刀が持てる程に。

鎖紐の四方襷をし、祓い太刀。

しばらくするとスマホも持てるように。

2.フルート

フルートを始めて2カ月目。吹いていると息や胸が詰まる。

胸の部分を2重にした変形襷。壁に向かって倒れ、肩の力を抜く。

息の量が増える。

フルートを始めて2カ月目。吹いていると息や胸が詰まる。

胸の部分を2重にした変形襷。壁に向かって倒れ、肩の力を抜く。

息の量が増える。

丹田を感じられるようになる座り方。

踵をのばして、親指は並行か、少し開くくらいにして正座。

響きが増す。

祓い太刀。

3.声楽(音大生)

最初に声を出す時、緊張して上手くいかない。

「腕先」をリーダーにして両手を上げ、肘を寄せる。

左を上、右を下。

「腕先」に意識を持ってくる。

高い音を出す時、この「腕先」と喉の感覚の連動を感じて。

「腕先」の動きに伴って、自然に手や肩甲骨が動くように。

「天使の羽」と言われている肩甲骨が羽ばたいてくるようになってくる。

芯、輪郭、発音、響き、全てが大きく変化。

4.フォークフィドル

身体の力を上手く伝えられない。何もしていないのに疲れる。

弓を持つ右手の肘を下落とし中央に寄せてから背中側に回して弾く。

又は、

右手肘を支えてもらって力を抜いたところに弓を持たせて弾く。

膝を曲げる。

足腰が弓や指を動かす時に共に作業し、連動するように。

立って固定、ではなく全身で。

弓も腕先の感覚を出す。

弓ではなく(弓を含んだ)面を動かすようにすると、身体もついてくる。

いずれも、響き、色艶が変化。

5.ピアノ

演奏後、先生が指摘。「首が緊張していますね」

祓い太刀で大きく変化。

その後鎖紐でも変化。

6.ハープ

指の力が抜けなくて、いつもどこかしらが痛い。

響きが増す。

祓い太刀。

3.声楽(音大生)

最初に声を出す時、緊張して上手くいかない。

「腕先」をリーダーにして両手を上げ、肘を寄せる。

左を上、右を下。

「腕先」に意識を持ってくる。

高い音を出す時、この「腕先」と喉の感覚の連動を感じて。

「腕先」の動きに伴って、自然に手や肩甲骨が動くように。

「天使の羽」と言われている肩甲骨が羽ばたいてくるようになってくる。

芯、輪郭、発音、響き、全てが大きく変化。

4.フォークフィドル

身体の力を上手く伝えられない。何もしていないのに疲れる。

弓を持つ右手の肘を下落とし中央に寄せてから背中側に回して弾く。

又は、

右手肘を支えてもらって力を抜いたところに弓を持たせて弾く。

膝を曲げる。

足腰が弓や指を動かす時に共に作業し、連動するように。

立って固定、ではなく全身で。

弓も腕先の感覚を出す。

弓ではなく(弓を含んだ)面を動かすようにすると、身体もついてくる。

いずれも、響き、色艶が変化。

5.ピアノ

演奏後、先生が指摘。「首が緊張していますね」

祓い太刀で大きく変化。

その後鎖紐でも変化。

6.ハープ

指の力が抜けなくて、いつもどこかしらが痛い。

指紐で響きアップ。

撒き方を変えるとさらに変化。

7.ピアノ

左足がいつも踏ん張ってしまい、そこに血が流れていないのではというくらい疲れる。

鎖紐の四方襷で響き音色ともに変化。

左足で踏ん張らなくても弾けるように。

・

・・・・・・・・・・・

今回も刺激に満ちたものでした。

何よりも、変化された方々の驚きや喜びが、音、音楽となって伝わってくるのが素晴らしかった。時間の制約もあるため1フレーズの短い演奏であっても、こうした心の声が伝わる「音」こそが、音楽の神髄ではないかと改めて感じました。

個人的には・・

「やろう」と思う心を失くす方法を考える、

「手は出すまい」と固く心に誓う、ということ。

これはここ数か月仰っている、「影観法」にも通じるのかな?

もう少し、この稽古を増やそうと思います。

そして、丹田を感じる正座、腕先を意識し喉や肩甲骨との連動を感じる方法、

線(弓)だけではなくそれを含む面と捉えて動かし身体と連動させること、など、自身のフルートでも沢山試してみたいことがありました。

また、指紐の巻き方が変化すると、音もまた大きく変化する、というのも新鮮でした。

「駅前の喫茶店・・」というのもツボでした。

そんなことで?とびっくりですが、それ程、心というのは身体に影響している、ということをよくよく肝に銘じておかなくては、と。

ご参加くださった皆様、先生、スタッフの皆様、本当にありがとうございました!

次回は7月21日(木)です。

左足がいつも踏ん張ってしまい、そこに血が流れていないのではというくらい疲れる。

鎖紐の四方襷で響き音色ともに変化。

左足で踏ん張らなくても弾けるように。

・

・・・・・・・・・・・

今回も刺激に満ちたものでした。

何よりも、変化された方々の驚きや喜びが、音、音楽となって伝わってくるのが素晴らしかった。時間の制約もあるため1フレーズの短い演奏であっても、こうした心の声が伝わる「音」こそが、音楽の神髄ではないかと改めて感じました。

個人的には・・

「やろう」と思う心を失くす方法を考える、

「手は出すまい」と固く心に誓う、ということ。

これはここ数か月仰っている、「影観法」にも通じるのかな?

もう少し、この稽古を増やそうと思います。

そして、丹田を感じる正座、腕先を意識し喉や肩甲骨との連動を感じる方法、

線(弓)だけではなくそれを含む面と捉えて動かし身体と連動させること、など、自身のフルートでも沢山試してみたいことがありました。

また、指紐の巻き方が変化すると、音もまた大きく変化する、というのも新鮮でした。

「駅前の喫茶店・・」というのもツボでした。

そんなことで?とびっくりですが、それ程、心というのは身体に影響している、ということをよくよく肝に銘じておかなくては、と。

ご参加くださった皆様、先生、スタッフの皆様、本当にありがとうございました!

次回は7月21日(木)です。