○ 第七番札所 岡寺

○ 明日香ウォーキング

○ 尺土の火事

○ 第五番札所 葛井寺

○ 第九番札所 興福寺 南円堂

○ 気分はメロス

○ 流れてない流れ橋

○ ニナとジュリ

2日目その1からの続きです。

○ 飛鳥駅から明日香村へ

帰りのバスがやってきたので乗り込むと、運転手は行きと同じ人でした。

さきほど行きのバスで一緒だった三名の姿はありません。「時間が合わなかったらタクシーを使おう」と言っていたので、車で次のお寺に向かったのかもしれません。

今度は一組のご夫婦がいました。

「間に合うかな」としきりに電車とバスへの乗り継ぎを気にしています。

壷坂山駅からとなりの飛鳥駅に行き、そこからバスで岡寺へ。

それって私と一緒のルートだわ。ということでこのお二人も巡礼者だと判明。

奈良は、お寺が固まっているため、ルートがだいたい重なるようです。

予定通り飛鳥駅に到着し、やってきたバスに乗り込みました。

本当はかめバスに乗りたかったのですが、やってきたのは奈良交通。

ルートに違いはありませんが、かめバスという名前に引かれました。

亀石からとったのでしょうけれど、速いイメージがない名前をあえてつけるってー。

明日香村をうねうねと通っていくバス。石舞台には、遠足中の小学生たちがたくさんいました。

岡寺のバス停は道が工事中だそうで、治田神社前で降りるようアナウンスがあったので、そこで降ります。

でも、先ほどのご夫婦は降りませんでした。あれ?いいのかな?

バスを降りてからお寺までは、急な坂を登ります。

ヒーヒーでしたが、私のほかに降りたご年配の母子もかなり坂に難儀をしており、どんどん距離が離れていきました。

○ 第七番札所 岡寺

普段、ご朱印を頂くときには、なるべくつり銭がでないように気を配っています。

コインが足りないときには、拝観入口でお札を出して調整していますが、岡寺の入口でお坊さんに「ぴったりの拝観料を出してください」と言われました。

ちょっと緊張してお財布をさぐり、(なんとかちょうどありそう)とほっとしながら五円玉を2枚出すと「あ、それならお釣りを出すから」と言われました。

「このお金は回していくもんやからね。五円玉を嫌う人もいるからね」

巡礼中は修行の身。これまでもいろいろなお寺ルールの洗礼を浴びています。

飛鳥地方を訪れるのは3度目くらいですが、岡寺は初めて。

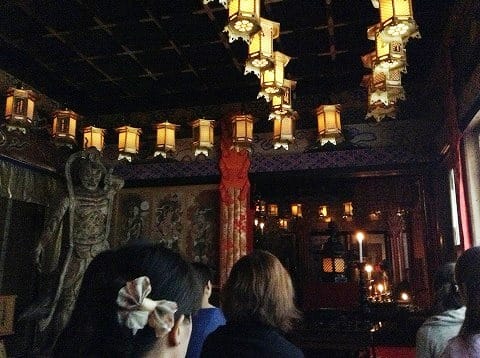

ほのぼのとした飛鳥寺とはまた違う、静かな威容に満ちた伽藍です。

鐘は自由につけたので、ありがたく突かせてもらいました。

西国霊場のお寺独特の、古いすり減ってほこりをかぶったお堂の雰囲気が好き。

人の手でつるつるに磨き上げられた柱や手すりが歴史を物語っています。

ここのご本尊は、如意輪観音だそうですが、上半身しか見えないため、それとはわかりませんでした。

でも近くからよく拝観できました。

せっかく観音めぐりをしているわけなので、やっぱり御顔を拝見できるのがいいですね。

ここの聖獣は龍。しゃくなげのきれいなお寺でした。

また訪れたいお寺です。今度はぴったりの拝観料を準備して!

○ 明日香ウォーキング

さて、ここからが問題です。昨日同様、バスは2時間来ません。

でも昨日よりは駅までの距離が短いため、歩くことにしました。

バスがないのはわかっていたため、レンタサイクルにしようかとも直前まで悩みましたが、強風でなかなか進まない様子を見て、やめておいてよかったと思いました。

暑い日で、じりじりとアスファルトが照り返します。

風が強すぎて、帽子も日傘も使えません。

黄色や白い帽子の小学生の遠足をあちこちで見かけましたが、日陰がないため、炎天下の下、車道わきで休憩を取っているグループがたくさんいました。

橘寺の横を通っていきます。聖徳太子が生まれた場所です。

明日香のセブンイレブンは、こんなに景観に配慮しています。一見わかりませんでした。

方角に迷いながら45分歩き、ようやく駅舎が見えてきました。

各駅のみなので、何本か電車が通り過ぎます。

やってきた電車も小学生の遠足の子たちでいっぱいでした。5月は遠足シーズン?

ここから大阪方面へ向かいます。

○ 尺土の火事

尺土駅(尺取虫みたい)に着いて電車のドアが開くと、ホームはもくもく煙で充満していました。

野焼きかな?それにしても煙いわ~と思いましたが、周りの子供たちは「火事だ、火事だ!」と騒いでいます。

(まさかぁ~)と思いましたが、電車が動き始めたら、ホームすぐそばの建物から黒い煙が出ていました。

赤い炎は出ていませんでしたが、本当に火事だったようで、Twitter上でも騒然としていました。

消防車は向かっているのかな?と心配しているうちに電車は進み、煙はだんだん遠くなります。

藤井寺駅に着きました。

かつて近鉄の球場があった場所ですね。

駅前のアーケード商店街の中をバイクが駆け抜けていくのを見て驚きました。

駐車禁止の看板の横には、堂々と自転車が止まっています。

そこで「そうか、もうここは大阪なんだった!」と実感。浪速は、ほかとは違うスタミナパワーを感じます。

○ 第五番札所 葛井寺

駅名になっている葛井寺に着きました。

これで(ふじいでら)と読むんですね。(くずいでら)かと思っていました。

昨日からずっと、簡単にはたどり着けないお寺ばかり訪れているので、駅からの近さがありがたいです。

駅側からの入り口から入りましたが、正式な正面の仁王門から出ました。

緑に囲まれた近くの辛国神社にも参拝しました。狛犬が二対いました。

ここまでの道は、飛鳥の徒歩45分をのぞけば順調でしたが、ここからが大変でした。

橿原神宮前駅に戻って近鉄奈良に向かいますが、接続が悪くて普通電車しか来なくなり、西大寺駅までずっと各駅停車に乗っていくことに。

途中、再び尺度駅を通ったので、火事がどうなったのか気にして外を見ましたが、1時間ほどの間に煙はすっかり収まっていました。

藤井寺駅を出たのは3時45分だったのに、西大寺に着いたときはもう5時近く。

いつもは速い電車でサーッと通り過ぎていますが、ゆっくり動くと、奈良の中心・西の京・飛鳥はやっぱり距離があるものだなあと感じまます。

時間的に、そろそろこの日の巡礼も終わりに近づいています。

○ 第九番札所 興福寺 南円堂

近鉄奈良に着き、最後に興福寺の南円堂を参拝しました。ここを訪れるのは、数年前に両親と来て以来です。

あの時、ご朱印をドライヤーで豪快に乾かす人を見て、家族みんなで目を見張りましたが、今では私にとって見慣れた光景。

ご朱印帳ではなく、掛け軸やおいずるの布に書かれたご朱印を乾かしているのです。

去年訪れた成相寺で散華をいただきましたが、今回はどのお寺でももらえません。

(あれ?)と思っていたら、その散華はお寺ではなくJRの企画だったらしく、3月で終わったようです。

でも、南円堂の方に「散華をあげましょう」と、大きなサイズのものを頂きました。わーい。

興福寺には小学生ではなく、修学旅行生グループがたくさんいました。

飛鳥地方とは、対象年齢が違うようです。奈良は幅広い年代向けなんですね。

もう阿修羅のいる宝物殿はしまっていましたが、すぐには立ち去らずに、境内を散策しました。

ここの建物のゆるぎない安定感は、いつ見ても安心します。

法隆寺で感じる感覚と一緒で好きなのです。

五重塔だけでなく、目立たないところにひっそりと立っている三重塔(でも国宝)。

南円堂の向かいにひっそりと立っている、改修中の北円堂。

この日の巡礼はこれで終了。

でもまだやりたいことが残っています。

「流れ橋」に行きたいのです。

○ 気分はメロス

橋好き橋子の私は、もう何年も前から京都の上津屋橋(流れ橋)のことをチェックしていました。

(渡ってみたい)とかねがね思っていましたが、私が京都に行くたびにこの橋は流されてしまって、通れなかったのです。

いつも秋に行くので、台風で流された後なんですが、流れ橋といっても、流れすぎじゃないー!?

でも今はまだ(?)流されていないとわかりました。

いったん流れてしまうと、復旧までに半年くらいかかるこの橋。

再び渡れなくなる前に行っておきたいわ!

京都方面への普通電車に乗り、久津川駅で降りました。

観光客は降りない、住宅街が広がる中を、駅前の地図で方角確認をしてから、川の方へとひたすら歩いていきます。

思ったよりも距離があるようで、途中で道を聞くと「流れ橋?ここからずいぶんあるわよ!」と驚かれました。

アクセス不便な場所にあるのです。

それでも行かねばなりません。しかも暗くなる前に!

気分は『走れメロス』。沈む太陽よりも十倍速く走っています。気分はね!

○ 流れてない流れ橋

「大通り沿いは危険だから」と、土地の人ならではの農道ルートを教えてもらって土手へと向かいました。

電車の中にいたときには真っ赤に見えていた夕日が、もう沈んでいます。

辺りに残っているのは、その残照。

この明るさが消えたら夜になり、見えなくなるので、心ははやります。

だって流れ橋には手すりも欄干もありません。暗くなったら落ちてしまいそう。

せっせと歩いて堤防に出て、橋のたもとに出たときには7時になっていました。

わあ、とうとう念願の流れ橋に来れたわ。メロス感激!

薄暗くなりつつあるので、急いで渡りました。

かなり長い橋で、岸から岸まで渡りきるのに5分かかりました。

Uターンして戻る時には、もう暗くなりかかっています。

写真を撮っても、すべてが影になりつつあり、かなり気をつけて渡りました。

私が往復する間にすれ違ったバイクと自転車は、どちらも降りて引いていました。

模範的!というより、本気で危ないからでしょう。

ああ、数年越しの念願が叶ってよかったわ~。

満足して、見えづらくなってきた堤防と農道を駅まで戻ります。

広々とした田んぼの真ん中なので、物騒ではありませんが、ひとけがなくて寂しいので、音楽を聴きながら。

この日のプランはもう終わりなので、急がなくていいんですが、テンポのいい音楽が流れると、つい早歩きになるものです。

○ ニナとジュリ

京都の町屋が好きなので、築100年の町屋を改装した宿に泊まっています。

夜は、宿で知り合ったオランダのニナとフランスのジュリと話をして過ごしました。

ジュリは「枝豆がおいしい!毎日食べたい!」と言っていました。

ニナは「日本のミルクティーの缶がおいしい」とお気に入り。

「日本のペットボトルや缶は、種類がすごく多くて選べない」と言われます。

GREEN SHOWER(グリーンシャワー)という、発売されたての発泡炭酸水のペットボトルを買ったジュリ、「これはなんの味?」と首をひねっていました。

飲ませてもらった私たちも、「マスカット?青リンゴ?」と悩みます。

日本語表記でも「リフレッシュできるさわやかな味」としか書かれていないので、訳してあげることもできず、「・・・ミステリアスな味だね。以上!」で終わりました。

「明日はニジョジョ(二条城)に行こうと思うんだけど、どう思う?」と聞くジュリ。

「まあまあかな。それよりイナリにしたら?あそこはいいよ!」と勧めるニナ。

今日行ってきたんだそう。伏見稲荷神社のことでした。

私も「ニジョジョよりヒメジキャッソーの方がいいよ」と話をかく乱させます。

「でも今工事中でしょ?」

来日外国人は、日本の観光に詳しーい。

結局ジュリはイナリに行くことにしたようです。

こうして2日目の夜はゆっくりと更けていきました。

3日目に続きます。