◆ 壇上伽藍【世界遺産】

◯ 金堂

◯ 御社(みやしろ)

◯ リリパット王国イン・ジャパン

◯ 三銛の松

◯ 根本大塔

◆ 金剛峯寺【世界遺産】

◯ 高野杉

◯ 柳の間

◯ 蟠龍庭

◯ 上壇の間

◯ 現代の高野聖

◯ 御朱印と御朱印帳

◆ 精進料理講座

◆ 宿坊(普賢院)

-------------------------------------------------

1日目その1からの続きです。

◆ 壇上伽藍【世界遺産】

高野山にたどり着き、壇上伽藍前でバスを降りると、黒い袈裟姿の二人の僧、藪僧侶と永崎僧侶に出迎えて頂きました。

お二人に、高野山を案内していただきます。なんて贅沢なんでしょう。

壇上伽藍への入り口である中門は、平成27年の「高野山開創1200年記念大法会」に向けて目下再建中。

8代目になるそうで、天下の大林組が携わっています。

こういう場合、普通は幌に隠されて、中の様子が全く見えなくなっていますが、ここはポリカーボネート製の透明な素屋根に覆われており、施工中の様子をが見られるようになっていました。

これは嬉しいです。見えないとなると、やけに見たくなるものですから。

◯ 金堂

入り口で塗香を手に塗り込めると、すっかり聖地に入っていく気持ちになります。

金堂のご本尊は高村光雲作の薬師如来ですが、秘仏のために非公開。

内部をぐるりと回り、木村武山(ぶざん)の壁画を拝見しました。

祭壇裏側の菩薩の絵は、移動しても視線が追ってくるように見えるため「八方睨み」と言われているそうです。

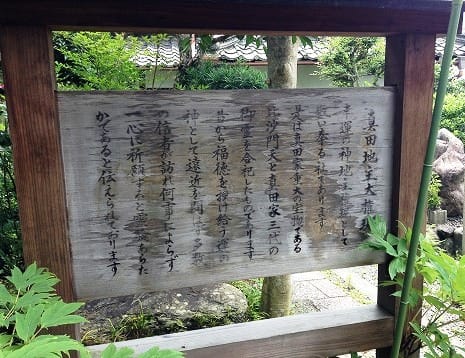

◯ 御社(みやしろ)

高野山にあるのはお寺だけかと思っていましたが、もともと地主神が祀られており、空海はその神様に土地を分けてもらう形で伽藍を建てたため、敷地内に神社があると聞きました。

それがこの御社です。

祀られているのは、真言密教の守り神になった地主神の丹生明神と高野明神(狩場明神)。

何もなかったところにお寺を建てたわけではなく、まず空海は高野山上に神様をお祀りし、その守護により高野山の大伽藍を建立したということで、やはりここも神仏融合から成り立っているのだなと思います。

毎月16日にはこの門が開き、高野山僧侶が神社に祈祷をあげるのだそうです。

空海をこの地に導いた、高野明神の白と黒の犬が、狛犬として鎮座していました。色も白黒になっています。

狛犬に、触りたかったー。

でも高野山の守護神の使いですから、おいそれとはそばに行けなさそうです。

◯ リリパット王国イン・ジャパン

境内のあちこちに生えている杉の巨木を見上げると、小人の国に来たような気分。

ここは日本のリリパット王国ですね。

緑に囲まれた広い敷地内を、西塔、准胝堂(じゅんていどう)、御影堂、根本大塔と巡っていきます。

「わあ、孔雀堂がある」と声を上げる私。

「なんですか?」とすかさず聞かれます。

「孔雀に乗っている明王がいるんですよ、ほら」とみんなで堂内をのぞきます。

きれいな像でした。

明王なのに怖くない、という話になると、長くなるので、さわりで説明はストップです。

准胝堂もあり、「これはどう読むのでしょう?」という質問から始まりました。

「じゅんてい」です。観音様です。

永崎僧侶曰く、高野山の僧侶の得度の本尊、つまり守り神だそうです。

◯ 三銛の松

この松の葉は三枚で、持っていると幸せが訪れるんだそうです。

渡邊課長にいただきました。いつの間に探して下さったんでしょう?

まさに四つ葉のクローバー・日本版!

三銛の松をバックに、写真に収めました。

◯ 根本大塔

高野山は二度目ですが、奥の院しか拝観していないため、この辺りは初めてです。

以前は夜の散歩の時に、暗がりの中で眺めた金剛峯寺。中に入れて感激。

曼荼羅世界を具現化した、堂内の鮮やかな色彩感覚に圧倒されます。

中心に座するのは、密教の中心仏である大日如来。

仏像を取り囲む16本の朱色の柱に描かれているのは、原色で描かれた菩薩たち。

鮮やかな金色と朱の色が、非日常感を醸し出しており、目が眩みそうです。

静かな蓮池。朱塗りの橋が映えています。

写真を撮る私たちを待ってくれている間に、僧侶はほかの参拝者にも声をかけられたり、質問されたりします。

そうすると今度は私たちがなんとなく待つことに。

ここではお坊さんは大人気です。

◆ 金剛峯寺【世界遺産】

壇上伽藍から、今度は金剛峯寺へと向かいます。

敷地は隣同士なのに、移動に10分はかかるという広さ。

狩野派が描き上げた無数の襖絵に圧倒されます。

木の廊下にダイソンの扇風機が置かれていました。

そういえば、少し前にダイソンが寄進したとニュースになっていましたね。

お寺の雰囲気を壊さないデザイン。悪くない共存でした。

◯ 高野杉

壇上伽藍でも天にそびえるような杉の巨木を見上げてばかりでしたが、ここには奥の院の高野杉の断面が飾られていました。

巨木の年輪にびっくり。

高さ57m、直径2.87m、株元周囲9mと書かれています。

気になるのは樹齢。何百年なんでしょうか。

◯ 柳の間

秀吉に追放された豊臣秀次が自刃した部屋がありました。

はっとします。そういえば、彼は叔父の秀吉の命令で高野山に追放され、出家したのに、結局切腹を命じられたのでした。

聖職者を血で汚すなんて、あまりにひどい話です。

自刃の間は小さな部屋でした。

◯ 蟠龍庭

蟠龍庭は、日本最大級の石庭。

雌雄2匹の龍が建物を守っている様子を表しているそうです。

美しくウェーブの入った石庭を眺めて「これを作るのは大変そうですね」と永崎僧侶に言ったら「そうでもないですよ。でも曲がると"むむっ"と思います」とのこと。

どんどん気持ちが職人気質になっていくようです。

藪僧侶に、庭の池にモリアオガエルの卵が下がっていると教えてもらい、目を凝らすと、確かに白い塊が見えました。

古池や~

赤い毛せんの敷かれた大広間で、お茶と麩菓子をいただきました。

◯ 上壇の間

昔 天皇や上皇が滞在された時、謁見を行った部屋を拝見します。

右手の襖は護衛が隠れる「武者隠し」で、現在でも控えの者が待機する部屋として使用されるそうです。

SPは大柄の人が多いから、小さいスペースに身を隠しているのは、大変でしょうね。

◯ 現代の高野聖

藪僧侶も永崎僧侶も、現代の高野聖。

泉鏡花の影響もあり、高野聖といったら幽玄の境地に生きる真面目な修道者というイメージが強いため、はじめは「私の人生まるごとお説教されそう」と、こわごわと話をしていましたが、実際にはとても話しやすい方々でした。

藪僧侶が、先頭だって説明をしてくれてます。

その説明をきちんと聞きたいと思うものの、あちこち撮影していると、先頭集団からはつい遅れてしまいます。

しんがりは、永崎僧侶が見ていてくださいます。

まるで、運転手と車掌の関係。

なので、最後尾を守る永崎僧侶にいろいろと質問をしました。

たとえば、バスの中から見えた「波切不動」のお寺。

(こんな山の上まで、不動さんが波を切ってやってきたのかしら?)

と、すっかり「波乗りジョニー」的な想像をしていましたが、聞いてみたところ、

「遣唐使帰りに遭難しそうになった空海の前に不動が現れ、波を切って導いてくれた」ことが由来だそうです。

全然、サーファージョニーじゃありませんでした!

「目下、関東三十六不動を巡礼中です」というきちんとした話から、いつの間にか「金沢文庫の称名寺では"伽藍 DO!"というライトアップを行なっている」という話になっていましたが、どの話も穏やかに聞いてくださいました。

僧侶もなかなかくだけたお話をしてくださったので、つい話が弾んでしまったんです。

やはりお坊さんは、話題の広さと柔軟性ですね!

◯ 御朱印と御朱印帳

今回の旅にあたり、すでに高野山を訪れている父からは御朱印帳、母と叔母からは御朱印をいただいてくるよう、頼まれていました。

自分もいただきたかったので、「ゴシュイン、ゴシュイン」と、カワラヒワのようにつぶやきながら、御朱印と御朱印帳を、それぞれ3つずつ求めます。

御朱印帳は、檜か杉かさんざん迷い、僧侶のアドバイスも聞いた末に、どちらも入手しました。

これで親へのノルマ達成。ホッとします。

個人的にも、ここの御朱印帳はとても欲しかったので、大満足!

自分と母の御朱印帳2冊を持参し、さらに木の御朱印帳を3冊買ったため、持ち運ぶ御朱印帳は合わせて5冊。

もはや代行業者状態です。

木だけに、荷物がずっしり重くなりましたが、それを見越して今回はキャリーで来たから、問題ありません~ラララ~。

◆ 精進料理講座

お寺を後にし、精進料理のお店「さんぼう」へと向かいました。

山門を抜けたら、僧侶とお別れかとおもいきや、2名ともに一緒です。というより、先にたって案内してくれます。

気がつけば、お寺の敷地の外でも、お坊さんがナチュラルに歩いている高野山。

まるで両国界隈を着流しで歩く力士、もしくは秋葉原の客引きメイドさんのよう。(例えが悪い?)

他の場所なら目立って、みんな首を回して見るところですが、町にしっくり馴染んでいるため、人目を引く感じではありません。

やはりこの地域全体が宗教都市だからでしょう。

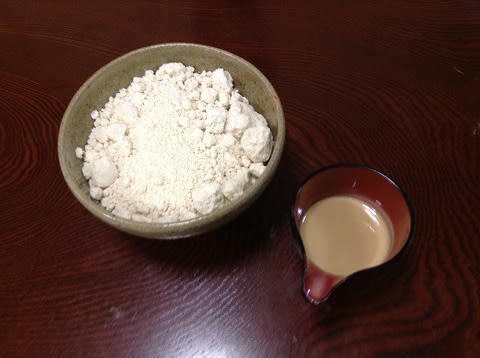

ここで、胡麻豆腐作りをします。

まずは精進料理の説明から。

何種類ものだしを使う事を教えてもらいました。

ぜーんぶレシピを教えてもらいます。

そんな太っ腹で、いいの?お店の秘伝ではないの?

油は米油を使うそうです。選りすぐりの材料で、身体によくないわけがありません。

ごま豆腐は、材料はシンプルですが、作るのに体力がかかるということがわかりました。

葛と水と胡麻粉を合わせて、火にかけながらダマダマにならないようにひたすらかき混ぜていきます。

馴染んでいくごとにだんだん鍋の中身が変わっていき、かきまぜるヘラが重くなっていきます。

3つのグループに分かれて協力しながら作っていきました。

ひたすら混ぜて、混ぜて、混ぜて、ペースト状になるまでかき混ぜ続けました。

この日はまだ食べられません。

お椀に小分けして、一晩寝かせて、私たちの明日の昼食になるそうです。

今から楽しみだわ~。

鍋に残った分をつまんでみたら、とてもおいしくて、みんな手が止まらなくなりました。

ここで、西京焼きの試食をさせてもらいました。

試食といっても、一人一皿出てきて、きちんとしたおかずでしたが。

上に山芋が乗っており、サクサクと食べやすかったです。

「ほっぺたが落ちそう!」「もうウナギを食べなくてもいい!」とみんなで言いました。

◆ 宿坊(普賢院)

さんぼうを出て、斜め向かいの宿坊へ。

この日の宿は金剛峯寺の塔頭、普賢院。素晴しい装飾的な鐘楼門に見とれます。

上階に上がってみたいわ。

お寺の前を、高野山の消防隊員が通って行きました。

この人達の手で、山は家事から守られているんですね。

扉には狛犬が浮彫りされていました。

こちらのご本尊は、名前の通りに象に乗った普賢菩薩さまです。

部屋は和室二室が使えて広々としていましたが、鍵が全く無く、すべて襖なので、がらりと開ければもう隣の部屋。

鍵がないなんて性善説ですね。外国人は驚くかもしれません。

隣の部屋からは「ジャジャジャーン」とサスペンス音楽が聞こえてきます。

(息詰まるシーンのタイミングを狙ってバーンと襖を開けたら、悲鳴が上がりそう)と考えました。

そんな大人げないことは、もちろんしませんでしたよ。やりたかったんですけどね。

(借りてきた猫だということをもう忘れてる)

夕食は、もちろん精進料理。

胡麻豆腐を必死にかき混ぜてきたばかりなので、みんな、出された豆腐につい注目します。

観光協会の方などとお話をしました。

高野山には宿坊が52院あるということも知りました。多いですね。

いろいろと興味深い話が聞けたものの、話に集中してしまい、せっかくの精進料理が食べきれませんでした。

日中暑かったため、お風呂に入ってホッとしました。

同室のアヤコさんはすぐに寝ましたが、仕事を持ってきたアッコさんと日記を書きたい私は「やらなくちゃ...」とモゴモゴ言いながら、がんばって少し起きています。

でも山の夜は早くて静か。せまりくる眠気にも負けて、早々に就寝となりました。

2日目に続きます。

◯ 金堂

◯ 御社(みやしろ)

◯ リリパット王国イン・ジャパン

◯ 三銛の松

◯ 根本大塔

◆ 金剛峯寺【世界遺産】

◯ 高野杉

◯ 柳の間

◯ 蟠龍庭

◯ 上壇の間

◯ 現代の高野聖

◯ 御朱印と御朱印帳

◆ 精進料理講座

◆ 宿坊(普賢院)

-------------------------------------------------

1日目その1からの続きです。

◆ 壇上伽藍【世界遺産】

高野山にたどり着き、壇上伽藍前でバスを降りると、黒い袈裟姿の二人の僧、藪僧侶と永崎僧侶に出迎えて頂きました。

お二人に、高野山を案内していただきます。なんて贅沢なんでしょう。

壇上伽藍への入り口である中門は、平成27年の「高野山開創1200年記念大法会」に向けて目下再建中。

8代目になるそうで、天下の大林組が携わっています。

こういう場合、普通は幌に隠されて、中の様子が全く見えなくなっていますが、ここはポリカーボネート製の透明な素屋根に覆われており、施工中の様子をが見られるようになっていました。

これは嬉しいです。見えないとなると、やけに見たくなるものですから。

◯ 金堂

入り口で塗香を手に塗り込めると、すっかり聖地に入っていく気持ちになります。

金堂のご本尊は高村光雲作の薬師如来ですが、秘仏のために非公開。

内部をぐるりと回り、木村武山(ぶざん)の壁画を拝見しました。

祭壇裏側の菩薩の絵は、移動しても視線が追ってくるように見えるため「八方睨み」と言われているそうです。

◯ 御社(みやしろ)

高野山にあるのはお寺だけかと思っていましたが、もともと地主神が祀られており、空海はその神様に土地を分けてもらう形で伽藍を建てたため、敷地内に神社があると聞きました。

それがこの御社です。

祀られているのは、真言密教の守り神になった地主神の丹生明神と高野明神(狩場明神)。

何もなかったところにお寺を建てたわけではなく、まず空海は高野山上に神様をお祀りし、その守護により高野山の大伽藍を建立したということで、やはりここも神仏融合から成り立っているのだなと思います。

毎月16日にはこの門が開き、高野山僧侶が神社に祈祷をあげるのだそうです。

空海をこの地に導いた、高野明神の白と黒の犬が、狛犬として鎮座していました。色も白黒になっています。

狛犬に、触りたかったー。

でも高野山の守護神の使いですから、おいそれとはそばに行けなさそうです。

◯ リリパット王国イン・ジャパン

境内のあちこちに生えている杉の巨木を見上げると、小人の国に来たような気分。

ここは日本のリリパット王国ですね。

緑に囲まれた広い敷地内を、西塔、准胝堂(じゅんていどう)、御影堂、根本大塔と巡っていきます。

「わあ、孔雀堂がある」と声を上げる私。

「なんですか?」とすかさず聞かれます。

「孔雀に乗っている明王がいるんですよ、ほら」とみんなで堂内をのぞきます。

きれいな像でした。

明王なのに怖くない、という話になると、長くなるので、さわりで説明はストップです。

准胝堂もあり、「これはどう読むのでしょう?」という質問から始まりました。

「じゅんてい」です。観音様です。

永崎僧侶曰く、高野山の僧侶の得度の本尊、つまり守り神だそうです。

◯ 三銛の松

この松の葉は三枚で、持っていると幸せが訪れるんだそうです。

渡邊課長にいただきました。いつの間に探して下さったんでしょう?

まさに四つ葉のクローバー・日本版!

三銛の松をバックに、写真に収めました。

◯ 根本大塔

高野山は二度目ですが、奥の院しか拝観していないため、この辺りは初めてです。

以前は夜の散歩の時に、暗がりの中で眺めた金剛峯寺。中に入れて感激。

曼荼羅世界を具現化した、堂内の鮮やかな色彩感覚に圧倒されます。

中心に座するのは、密教の中心仏である大日如来。

仏像を取り囲む16本の朱色の柱に描かれているのは、原色で描かれた菩薩たち。

鮮やかな金色と朱の色が、非日常感を醸し出しており、目が眩みそうです。

静かな蓮池。朱塗りの橋が映えています。

写真を撮る私たちを待ってくれている間に、僧侶はほかの参拝者にも声をかけられたり、質問されたりします。

そうすると今度は私たちがなんとなく待つことに。

ここではお坊さんは大人気です。

◆ 金剛峯寺【世界遺産】

壇上伽藍から、今度は金剛峯寺へと向かいます。

敷地は隣同士なのに、移動に10分はかかるという広さ。

狩野派が描き上げた無数の襖絵に圧倒されます。

木の廊下にダイソンの扇風機が置かれていました。

そういえば、少し前にダイソンが寄進したとニュースになっていましたね。

お寺の雰囲気を壊さないデザイン。悪くない共存でした。

◯ 高野杉

壇上伽藍でも天にそびえるような杉の巨木を見上げてばかりでしたが、ここには奥の院の高野杉の断面が飾られていました。

巨木の年輪にびっくり。

高さ57m、直径2.87m、株元周囲9mと書かれています。

気になるのは樹齢。何百年なんでしょうか。

◯ 柳の間

秀吉に追放された豊臣秀次が自刃した部屋がありました。

はっとします。そういえば、彼は叔父の秀吉の命令で高野山に追放され、出家したのに、結局切腹を命じられたのでした。

聖職者を血で汚すなんて、あまりにひどい話です。

自刃の間は小さな部屋でした。

◯ 蟠龍庭

蟠龍庭は、日本最大級の石庭。

雌雄2匹の龍が建物を守っている様子を表しているそうです。

美しくウェーブの入った石庭を眺めて「これを作るのは大変そうですね」と永崎僧侶に言ったら「そうでもないですよ。でも曲がると"むむっ"と思います」とのこと。

どんどん気持ちが職人気質になっていくようです。

藪僧侶に、庭の池にモリアオガエルの卵が下がっていると教えてもらい、目を凝らすと、確かに白い塊が見えました。

古池や~

赤い毛せんの敷かれた大広間で、お茶と麩菓子をいただきました。

◯ 上壇の間

昔 天皇や上皇が滞在された時、謁見を行った部屋を拝見します。

右手の襖は護衛が隠れる「武者隠し」で、現在でも控えの者が待機する部屋として使用されるそうです。

SPは大柄の人が多いから、小さいスペースに身を隠しているのは、大変でしょうね。

◯ 現代の高野聖

藪僧侶も永崎僧侶も、現代の高野聖。

泉鏡花の影響もあり、高野聖といったら幽玄の境地に生きる真面目な修道者というイメージが強いため、はじめは「私の人生まるごとお説教されそう」と、こわごわと話をしていましたが、実際にはとても話しやすい方々でした。

藪僧侶が、先頭だって説明をしてくれてます。

その説明をきちんと聞きたいと思うものの、あちこち撮影していると、先頭集団からはつい遅れてしまいます。

しんがりは、永崎僧侶が見ていてくださいます。

まるで、運転手と車掌の関係。

なので、最後尾を守る永崎僧侶にいろいろと質問をしました。

たとえば、バスの中から見えた「波切不動」のお寺。

(こんな山の上まで、不動さんが波を切ってやってきたのかしら?)

と、すっかり「波乗りジョニー」的な想像をしていましたが、聞いてみたところ、

「遣唐使帰りに遭難しそうになった空海の前に不動が現れ、波を切って導いてくれた」ことが由来だそうです。

全然、サーファージョニーじゃありませんでした!

「目下、関東三十六不動を巡礼中です」というきちんとした話から、いつの間にか「金沢文庫の称名寺では"伽藍 DO!"というライトアップを行なっている」という話になっていましたが、どの話も穏やかに聞いてくださいました。

僧侶もなかなかくだけたお話をしてくださったので、つい話が弾んでしまったんです。

やはりお坊さんは、話題の広さと柔軟性ですね!

◯ 御朱印と御朱印帳

今回の旅にあたり、すでに高野山を訪れている父からは御朱印帳、母と叔母からは御朱印をいただいてくるよう、頼まれていました。

自分もいただきたかったので、「ゴシュイン、ゴシュイン」と、カワラヒワのようにつぶやきながら、御朱印と御朱印帳を、それぞれ3つずつ求めます。

御朱印帳は、檜か杉かさんざん迷い、僧侶のアドバイスも聞いた末に、どちらも入手しました。

これで親へのノルマ達成。ホッとします。

個人的にも、ここの御朱印帳はとても欲しかったので、大満足!

自分と母の御朱印帳2冊を持参し、さらに木の御朱印帳を3冊買ったため、持ち運ぶ御朱印帳は合わせて5冊。

もはや代行業者状態です。

木だけに、荷物がずっしり重くなりましたが、それを見越して今回はキャリーで来たから、問題ありません~ラララ~。

◆ 精進料理講座

お寺を後にし、精進料理のお店「さんぼう」へと向かいました。

山門を抜けたら、僧侶とお別れかとおもいきや、2名ともに一緒です。というより、先にたって案内してくれます。

気がつけば、お寺の敷地の外でも、お坊さんがナチュラルに歩いている高野山。

まるで両国界隈を着流しで歩く力士、もしくは秋葉原の客引きメイドさんのよう。(例えが悪い?)

他の場所なら目立って、みんな首を回して見るところですが、町にしっくり馴染んでいるため、人目を引く感じではありません。

やはりこの地域全体が宗教都市だからでしょう。

ここで、胡麻豆腐作りをします。

まずは精進料理の説明から。

何種類ものだしを使う事を教えてもらいました。

ぜーんぶレシピを教えてもらいます。

そんな太っ腹で、いいの?お店の秘伝ではないの?

油は米油を使うそうです。選りすぐりの材料で、身体によくないわけがありません。

ごま豆腐は、材料はシンプルですが、作るのに体力がかかるということがわかりました。

葛と水と胡麻粉を合わせて、火にかけながらダマダマにならないようにひたすらかき混ぜていきます。

馴染んでいくごとにだんだん鍋の中身が変わっていき、かきまぜるヘラが重くなっていきます。

3つのグループに分かれて協力しながら作っていきました。

ひたすら混ぜて、混ぜて、混ぜて、ペースト状になるまでかき混ぜ続けました。

この日はまだ食べられません。

お椀に小分けして、一晩寝かせて、私たちの明日の昼食になるそうです。

今から楽しみだわ~。

鍋に残った分をつまんでみたら、とてもおいしくて、みんな手が止まらなくなりました。

ここで、西京焼きの試食をさせてもらいました。

試食といっても、一人一皿出てきて、きちんとしたおかずでしたが。

上に山芋が乗っており、サクサクと食べやすかったです。

「ほっぺたが落ちそう!」「もうウナギを食べなくてもいい!」とみんなで言いました。

◆ 宿坊(普賢院)

さんぼうを出て、斜め向かいの宿坊へ。

この日の宿は金剛峯寺の塔頭、普賢院。素晴しい装飾的な鐘楼門に見とれます。

上階に上がってみたいわ。

お寺の前を、高野山の消防隊員が通って行きました。

この人達の手で、山は家事から守られているんですね。

扉には狛犬が浮彫りされていました。

こちらのご本尊は、名前の通りに象に乗った普賢菩薩さまです。

部屋は和室二室が使えて広々としていましたが、鍵が全く無く、すべて襖なので、がらりと開ければもう隣の部屋。

鍵がないなんて性善説ですね。外国人は驚くかもしれません。

隣の部屋からは「ジャジャジャーン」とサスペンス音楽が聞こえてきます。

(息詰まるシーンのタイミングを狙ってバーンと襖を開けたら、悲鳴が上がりそう)と考えました。

そんな大人げないことは、もちろんしませんでしたよ。やりたかったんですけどね。

(借りてきた猫だということをもう忘れてる)

夕食は、もちろん精進料理。

胡麻豆腐を必死にかき混ぜてきたばかりなので、みんな、出された豆腐につい注目します。

観光協会の方などとお話をしました。

高野山には宿坊が52院あるということも知りました。多いですね。

いろいろと興味深い話が聞けたものの、話に集中してしまい、せっかくの精進料理が食べきれませんでした。

日中暑かったため、お風呂に入ってホッとしました。

同室のアヤコさんはすぐに寝ましたが、仕事を持ってきたアッコさんと日記を書きたい私は「やらなくちゃ...」とモゴモゴ言いながら、がんばって少し起きています。

でも山の夜は早くて静か。せまりくる眠気にも負けて、早々に就寝となりました。

2日目に続きます。