○ prologue

○ 南紀勝浦線

○ 早朝の新宮

○ [世界遺産] 神倉神社

○ [世界遺産] 熊野速玉大社

○ 川原屋横丁

○ R168ドライブ

○ 瀞峡(どろきょう)

○ 飛び地の北山村

○ 橋上の朝食

------------------------------------------

○ prologue

吊り橋好きとして、十津川村にある日本一長い鉄線の吊り橋を渡ってみたいと、ずっと気になっていました。

十津川は、奈良県の最南端に位置する、日本でいちばん広い村です。

日本の秘境としても名高い場所で、知れば知るほど行きたい気持ちが募りますが、2011年9月の台風12号で、村全体が甚大な被害を受けていたため、しばらく待ちの姿勢でいました。

去年の秋に、知人で奈良出身のイベントプロデューサー、テリー植田さんの企画した『十津川ナイト』に「日本一長い路線バス・奈良交通の八木新宮線に乗ってみたい!」という路線バス好きのpinoと一緒に参加し、そこで知り合った十津川村役場のマツミさんに、いろいろな情報を教えてもらって、ますます行きたい気持ちが膨れ上がりました。

復興もかなり進んだということで、春を待たずに出発することに。

はじめは八木新宮線に乗ってみたいと思っていましたが(特に相方が)、一日3本しかないし、いろいろと村を巡ってみたいため、レンタカーにしました。

それにしても十津川村って、知る人ぞ知るといった場所。

周りに聞いて回りましたが、旅行に行ったという人は、ほとんどいません。

子供の頃、家族旅行で行ったことがあるという人は、奈良(しかも南の橿原神宮)の人。

奈良のガイドブックを見ても、市内や西の京、斑鳩や飛鳥ばかりで、十津川はまず載っていません。

むむむ。思ったよりも情報収集が大変でしたが、秘境はそうでなくっちゃいけませんね。

奈良のアンテナショップ、まほろば館でも質問してみましたが、やっぱり頼りになったのは、十津川のマツミンさん。

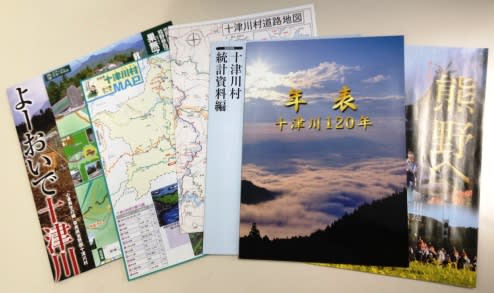

いろいろと教えていただき、資料も揃えることができました。

どうもありがとうございます!

ただ、そのマツミンさんは、私たちの旅行中、なんと東京のまほろば館でイベントをするとのこと。

完全なすれ違いです。うーん、ちょっと心細さも感じながら、それでも出発の準備を進めました。

○ 南紀勝浦線

まず考えたのは十津川までのアクセス。

結構大変です。新宮行きの夜行バスが一番便利だろうということで、横浜からそれで行くことにしました。

当日、横浜へ向かう電車が乗客トラブルで遅れ、夜行バスに乗り遅れそうになって、大ピンチ。

バスの事務所に電話したら「うちは高速バスじゃなくて路線バスなので、停車場に待っていられないんですよ」と言われました。

えっ、路線バスだったの?高速バスとの違いってなにかしら?

そんなことを考えている暇はありません。今は頭よりも脚を動かさなくちゃ。

既に乗り込んでいたpinoのフォローもあり、駅からメロスダッシュしてなんとか間に合いましたが、(もし間に合わず、発車してしまっていたらどうしよう。もう風になって飛んでいくしか…千の風に~♪←いいから走れ)という緊張がなかなかほぐれず、足柄SAに着くまで心臓バクバクで寝付かれませんでした。

pinoにも心配をかけてしまったわ。散々延々注意されましたが、仕方がありません。

○ 早朝の新宮

朝の光がバスに差し込んできました。いい天気になりそう。

バスは尾鷲を過ぎ、七里御浜を通っていきます。

美しい浜辺が続くと聞いていましたが、反対側だったので、カーテンに隠れてよく見えず、残念。

pinoは、山側を眺めて(山並みがずっと続いていて、熊野はすごい)と稜線に見とれていたそうです。

今回の旅は、奈良メインでちょこっと和歌山なので、山がちの旅となります。

だからこそ、ちょっとでも海を見ておきたかったのにー。

新宮に着きました。パームツリーが生えているのに、外は寒い!あわててダウンを羽織ります。

すると、目の前を八木新宮線が通って行きました。これから長い道を通って、五條へと向かう長距離バス。

私たちは、レンタカーに乗り換えました。

車はPino。(←相方の名前の由来)

細いくねくね道が多いという十津川。軽じゃないと私には運転は無理そうです。

ただ、タイヤは普通のもの。

今回の旅行にあたり、奈良に詳しい人や車に詳しい人に相談してみたところ、誰もに「あの辺りは山の中なので、スタッドレスもしくはチェーン装備で行くように」と言われました。

でも、レンタカー会社では、スタッドレスタイヤの準備がないとのこと!(常夏?の和歌山だから?)

こわい~。

マツミンさんに「道路はまず凍らないので、大丈夫でしょう」と太鼓判を押してもらったため、信じてそのまま行くことにします。

マツミンさん、頼りにしてます~。でもそんなあなたは今は遠い東京の空の下ね。

村にはコンビニがないと聞いて、道中の食べ物に困らないよう、まずはイオンで朝食用のパンや夜のお酒を購入。

朝8時から開いているというのがすごいです。地方ってそういうものなのかしら?

○ [世界遺産] 神倉神社

向かったのは、神倉神社。熊野速玉大社の摂社で、ここが「元宮」、速玉大社が「新宮」とされているとのこと。

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」のひとつです。

ここの石段は、すごいとは聞いていましたが、実際に入口に立ってみて、言葉を失います。

まるで人の侵入を阻むかのような、急勾配の積み石段。こ、これを上っていくの・・・?

でも、登らないとお参りできません。歩き始めました。

不規則な段差の石段が、体力の消耗を早めます。

それに夜行バスから降りたばかりの私たち。まだ食事前のため、空きっ腹で過酷さもひとしおです。

石段の横には柵もなく、断崖絶壁となっており、のぞき込んだら落ちそう。

聞きしに勝る激しい石段をヒーヒー言いながら上っていくと、途中の踊り場にいた地元の人に笑いながら「どこから来たの?」と聞かれました。

「あと三分の二くらいだから、頑張ってね」・・・ひー、まだ半分も行ってなかったのね!

でも、上の方は段も緩やかになっていたので、538段をなんとか上りきることができました。

鎮座していたのは、巨大なゴトビキ岩。

これはすごい。一見の価値があります。

ゴトビキ岩なんて、神代の神聖な言葉なのかなと思っていたけれど、ヒキガエルという意味だそうです。あれー。

岩に触れて、パワーをもらいました。今回は、きっといい旅になることでしょう。

すばらしい体験をすることができました。

岩からは、新宮市内とその向こうに広がる海が一望できます。

でも帰りの石段もやっぱりこわい!

下りの方が、前のめりになるからこわいんですよね。無事に下界に降りられて、ほっとしました。

道路から神社を見上げて、あらためてびっくり。あーんな高いところまで石段を登ったんだわ。

○ [世界遺産] 熊野速玉大社

次に向かったのが、速玉大社。

数年前に訪れた時と変わらぬ、静けさが漂っており、落ち着きます。

朱塗りが色鮮やか。

まだ朝早めだったので、境内は閑散としていましたが、おそらくこの連休中、大勢の参拝客が訪れることでしょう。

私は龍の手水舎が好きですが、ここの龍は、なんだか想像の象にも似ていました。

りゅう~さん、りゅう~さん、お~ハナが長いのね♪

でもカッコイイです。

狛犬はカワイイ感じ。

pinoが「口が開いている方が雄で、閉じている方が雌」と言いだしたので、「え? ちょっと待たれよ」と、ことの真義を正してしまいました。

境内の梛(なぎ)の大樹は、日本最大のナギで国の天然記念物。

見ているだけで生命力をもらえる感じ。

「さわりたーい」と手を伸ばしても届かないところを、pinoに笑われました。

神木なので、おさわり禁止のようです。

○ 川原屋横丁

そばにある川原屋横丁は、古い家並みが復活した川原家5軒が並ぶ小さな商店街です。

江戸時代、熊野河畔に建てられた折り畳み家屋の仮設小屋で、台風などの大水がありそうなときには、店をたたみ、その部材を持って避難したんだとか。

10時前だったせいか、お店は1軒しか開いていません。

たくさん並べられたみかんに交じって「じゃばら」がありました。

じゃばらとは、和歌山県の飛び地、北山村名産のかんきつ類。

ひとつ500円くらいする、高級種です。

それを眺めていたら、お店の人がじゃばらの説明をしてくれました。

ドリンクも売られており、じゃばらジュースに並んで「徐福茶」も売られています。

徐福といったら、秦の始皇帝に命じられて、不老不死の薬を探して日本に流れ着いたとされる人。

もしやこのお茶は、彼が探しだした不老不死茶「天台烏薬」(てんだいうやく)かしら?

するとお店の人は「茶葉はすぐそこで栽培してるのよ」と3mほど先にある植え木の所に連れて行ってくれました。

「へえ、これですか」

と言っている間に、お店のおばさんは手ごろな大きさにポキッと枝を折ったので、慌てます。

「これあげるわー」

はあ、と受け取っているうちに、おばさんは別の木にも手を伸ばしています。

「これはナギの木。新宮さんにもあったでしょう」

小さい可憐な木だったので「まだ若いんですね」と言ったら、「これで10年よ」とのこと。

推定樹齢1000年の新宮のナギの大樹を見たあとなので、どうしても若木に思えてしまいます。

「これは葉っぱが縦にちぎれないから、永遠の愛のお守りになっているの」と、はっぱをもらいます。

受け取っているうちに、またもや手ごろな長さの枝をポキッと折っているおばさん。

再び慌てる私に「これもあげるわー」と手渡してくれました。

あれこれいただき、いろいろと教えてもらったので、ここでじゃばらサイダーと徐福茶を購入。

ちなみに「じゃばら」は「蛇腹」じゃなくて「除払」と書くそうです。

字が違うだけで、ぜんぜんイメージが違ってきますね。

○ R168ドライブ

そろそろ新宮を後にします。

冬だけどかき氷の有名なお店もチェックしていましたが、「かき氷は食べない」というpinoに却下されました。

新宮と五條を結ぶR168沿いに車を走らせます。

吉野熊野国立公園の熊野川沿いにひた走り、町を抜けるとすぐに山の中に入った感じ。

道中、すてきな橋があったり、滝がちょこちょこあったりして、ゴキゲンです。

しばらく行ったところに、道の駅「瀞峡街道 熊野川」を見つけたので、休憩のために止まりました。

えっ、でもここ、道の駅…?

何もありません。建物すらないなんて…。

「シーズンオフだからやっていないのかな」と話しましたが、どうやら台風12号による大水害で施設が流れてしまったそうです。

目の前を日の光を受けながらキラキラと穏やかに流れて行く熊野川が、牙をむいて襲いかかってきたんですね。

すさまじい自然の猛威を感じます。

自然が気持ちよく、川原におりてみました。

澄んだ川の水に触れて、その冷たさを確かめていたら、隣で「うわ!」と叫び声が。

pinoがiPhoneを落としてしまい、てんやわんや。

台風でなくても、自然は時に人にダメージを与えるものです…。

ショックで放心状態のpinoを助手席にして、ここからは私がハンドルを握りました。

○ 瀞峡(どろきょう)

国道の快適なドライブを楽しんで…はいられません。

進むたびに、どんどん道は狭くなっていきます。

カーブも多いし。集中を切れさせるわけにはいきません。

途中で、R169に変わりました。ますます道は過酷になっていきます。

ここまで来るのに道はすっかり山の中に入り、そしてずいぶん細くなっています。

もう道幅は、1台分しかありません。

なのに、どういうわけか、反対側からやってくるダンプカーが多いのです。

「トレーラーの通行禁止」という表示はありますが、「この先ダンプ多し」という表示もあります。

どういうこと?

と考えているうちにも、どんどん大型トラックがやってきて、すれ違うのに場所を探すのに必死。

こわごわやり過ごします。

運転に全く自信のない私。ハンドルを握るのも久しぶりです。

そんな私に命を預けているpinoも、気が気ではない様子。

緊張した空気の中、必死に山道を越えて行きました。

そのうち、奈良県に入りました。「うわあ、十津川村に入ったー!」と私。

竹筒地区です。「またすぐ出るけどね」とpino。

R311との分岐後は、蟻越峠に向けての登りになっていきます。

国道とは思えない道の険しさ!

ヘアピンカーブがたくさんあって、泣きが入ります。

まさに人呼んで“紀伊半島のチベット”!

この辺りは瀞峡と言われる景勝地。美しい渓谷が続きますが、のぞくとすぐにハンドルに響くため、「落ちるから見ちゃだめ」とpinoに言われます。

ちらちら見える絶景が、運転する身にとっては恐怖を誘います。きゃあ。

まさに激狭道。いろいろひどくて、逐一書き連ねたいところですが、恐怖の中で集中していたので、かなり記憶が飛んでいます。

今度は三重に入りました。

○ 飛び地の北山村

三重からすぐに和歌山になります。

長さ2㎞以上もある瀞峡トンネルを走り抜けると、この先は長く車両通行不能区間が続いた区間。

長さ1389mの東野トンネル、長さ306mの有蔵トンネル、長さ734mの小松トンネルと、これでもかと言うばかりにトンネルが続きます。

普段なら「トンネルは暗いし、距離感がつかめなくなるから苦手」と思うところですが、外の道があまりにひどい狭クネルートのため、まっすぐなトンネルがとってもありがたく感じます。

山の中の鬱蒼とした林から抜け、突然視界が広くなったと思ったら、そこは到着地の北山村でした。

飛び地の聖地と言われる、全国でここだけ、日本で唯一の飛び地の自治体です。

面積48.21km²、総人口466人!(2012.12段階)

離れ小島のようですが、別に三重や奈良が嫌いというわけではなく、もともとこの地域は林業が盛んで、木材を下流の新宮まで川に流していたため、新宮との結びつきが強く、住民投票で和歌山県であることを望んだそうです。飛び地村であるがゆえに周辺と合併することもなく存在しているというのも、なんだか不思議。

ロシアのカリーニングラードという都市を学んでから、飛び地という場所の存在を知りましたが、実際に飛び地を訪れたのはこれが初めてです。

もちろん、県境の町ということになります。

さっき買ったじゃばらサイダーの原産地ですね。

「道の駅おくとろ」でひと休み。

ここも、まったくひと気がありませんでしたが、隣はオートキャンプ場やバンガローがある、広い敷地の「おくとろ公園」でした。

まさに秘境。過酷な奥瀞道路に今度は私がすっかり放心状態になったため、運転はpinoに変わります。

○ 橋上の朝食

マネの『草上の昼食』風にしてみました。

旧道が好きなpinoは、運転しながらいつも旧道を探しています。

田戸橋のバス停のところから、少し横にそれる旧道を見つけて、行ってみることにしました。

工事中の時間が書かれた看板を見つけ、あと数分だったので、静かに待ちます。

まるで車は通りませんでしたが、うっかりダンプカーとはちあわせしたくありませんからね。

葛野大橋の横にある田戸橋に行ってみました。

完全に、車は通りません。メインの大橋の方も、車は通らず。

これは、葛野大橋から見た田戸橋です。

こちらは、田戸橋から見た葛野大橋。

近景はこんなにモダンです。

そこで、田戸橋の真ん中で、車を止めてみました。

外に出て、下をのぞき込みます。く~っ、谷底までの落差がすごくて引き込まれそう!

こわいですが、気持ちいい!

ここで朝食にしました。

橋の真上で車を止め、窓を開けてパンを食べました。うーん、気持ちがいい!

新橋を眺めながら、旧橋の真ん中で食事をするなんて、なんという贅沢!!こんなこと、初めてです。

素敵な体験ができました。

1-2に続きます。