● 金持神社(伯耆因幡國開運八社)

● 福成神社(伯耆因幡國開運八社)

● 福栄神社(伯耆因幡國開運八社)

● 石見神社

● 霞神社

● 樂樂福神社(伯耆因幡國開運八社)

● 富益神社

● ふたたびの米子

● epilogue

6-(1)からの続き、いよいよこの旅最後の日記です。

---------------------------------

● 金持神社(開運八社)

いくつもの県を通りぬけ、何回かの通り雨を抜けて、再び鳥取に戻ってきました。

こんな一両電車ともすれ違います。これは伯備線だったかな。あとで鉄子の花音に確認しておかなくちゃ。

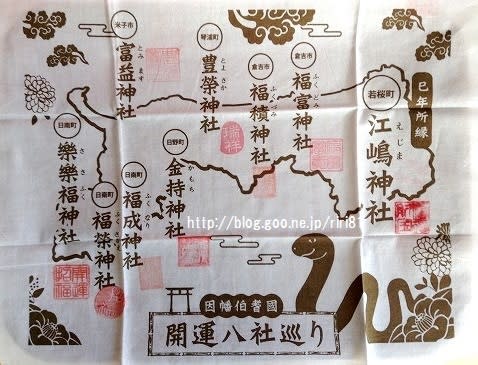

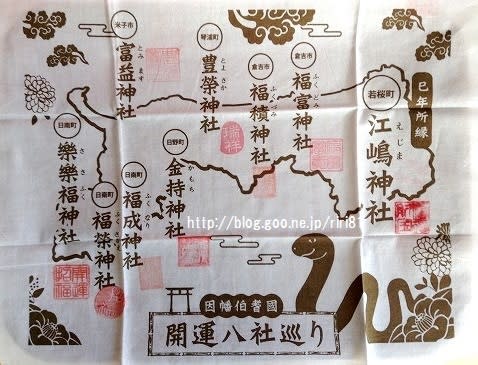

これから、2日目に行った伯耆因幡國開運八社のつづきを始めます。

これは巳年という期間限定のもの。

今年もあとちょっとですから、帰る前になんとかコンプリートしたいのです。

まず訪れるのは、金持神社。

日本中にここだけというインパクトの強い名前で、(かもち)と読むようです。

以前、京都の御金神社に行ったとき、入り口に立つキンキラキンの鳥居に圧倒されたため、ここもそういう感じかなと思いました。

それにしても、かなりの山の中に入っていきます。

「本日は、鳥取の山間の町を訪れています。この辺りはもうすっかり秋も深くなり、収穫も済んだ静けさが漂っています」

なんて、ふるさと再発見風のナレーションを入れてみました。

さびしい山間の道で、間違っていないか気になりましたが、看板を見つけてひと安心しました。

車を降りると寒さに震えます。山からの冷気を感じます。

神社は、まったくキンピカではなく、むしろ苔むした古いお社でした。

ああ、でも、お参り前に私たちを待ち構えているのは、ドドーンとそびえる石段です。

また今日も石段の一日になりそう。フーフーいいながらも、石段の途中にいた古参の狛犬に、うれしくなります。

こういう古い神社が好き。

ドラゴンボールを持った拝殿上の龍と、バッチリ目が合いました。は、迫力です~。

ここの名前は、別に狙ったわけではなく、もともとこの辺りの谷から砂鉄が多く採取できた事に由来するのだそう。

昔は、砂鉄のことを金と言ったそうです。それほど貴重だったのかもしれませんね。

行きと帰りに、ほかの参拝客と一組ずつすれ違いました。

こんな人里離れた神社を訪れる者同士、(開運巡りですねー)と気持ちが通じて、はにかみながら会釈し合いました。

山の中ながらも参拝者は多いようで、ご神木にも無数のお賽銭がさしてありました。

すごいです。でも木が痛そう~。お賽銭は、賽銭箱にね!

サイトもキンピカではありませんが、「めでたい焼き」や「厄落水」、「金持神社の棚からぼた餅」などの開運グッズが売られているようで、ハッキリとしたご利益を求める人へのニーズにも対応しているようです。ぼた餅食べたい・・・

---------------------------------

● 福成神社(開運八社)

それから福成神社に向かいました。

ここもまた、山と畑しかないようなのどかな場所にありました。

行けども行けどもそれらしいものはなく、人家もまばらで、(本当にこの先、目的物があるの?)と不安になるような道。

花音への信頼感がなかったら、(こんな寂しい場所に連れてきて、練炭でも吸わせる気かしら?)と怪しんだかもしれません。

開運巡りなのに、私ったらなんて不穏なことを考えているんでしょう。

それに考えてみたら、運転して彼女を連れて行ったのは、私の方でした!

もはやデフォルトとなった長い石段に、ため息をつきます。なんだか本当に、毎日石段を登っているわ。

でも、途中に大きな狛犬がいたので、嬉しくなりました。

登った先にも狛犬がいます。

拝殿の横に社務所があり、そこで野焼きが行われていました。

そこまで車で上がってこれるとわかって、ちょっとショック。

今回はそのパターンが、何度かあるのです。

えっちらおっちら石段を登ってから、「あ、車で行けたのね」と気づくことが。

ああ~。でもまあ、石段は登ることに意義がありますからね!(負け惜しみ)

拝殿の龍の木彫が素晴らしかったです。

---------------------------------

● 福栄神社(開運八社)

福成神社の次に訪れたのは、福栄(ふくさかえ)神社。

なんだか名前がごっちゃになってきますが、福が成ったら、次は栄えたいということですね。

ここにも、峠越えして向かいました。

そう、起伏についてあまり書いていませんが、峠も毎日超えています。

一日一峠以上!

峠とか石段とか、障害物てんこ盛り。まあ楽しいからいいんですけど。

途中に「井上靖記念館」がありました。

「井上靖って、何を書いた人だっけ?井上ひさしばっかりでてきちゃう」と花音。

「ええと、"やまんば"みたいなあれよ、あれ」→『しろばんば』でした。

「あと、お姫様が城壁から身投げしちゃう話」→『敦煌』でした。

「うーん、わからないわ」と花音。(そりゃそうでしょう)

あとで調べてみました。『氷壁』や『おろしや国酔夢譚』って言えばよかったんですね。

ここが出身地なのかな?と思いましたが、北海道の人で、この辺りには戦時中、家族を疎開させていたのだそうです。

神社がありました。が、こちらもまた山の中にあるもよう。

車を停め、鳥居の下に立ち、また石段を見上げて、ため息をつきました。

さすがにだんだん、脚が億劫になってきています。

ふうふう言いながら上がっていくと、「あ、狛犬がいるよ」と花音。

花音は、なぜか必ず、私よりも先に狛犬を見つけるのです。

これはなにかに活かせるんじゃないかと、そのたびに思っているんですが。

狛犬の姿を見つけて、毎度のことながら「よーし!」と馬力が出るわたし。我ながら単純だわー(笑)。

苔むした、いい出雲型の狛犬でした。

ここの拝殿もすばらしい木彫の彫刻が施されていました。

---------------------------------

● 石見神社(下石見)

県道211号線から県道8号線に入る交差点の前の高台に鳥居がそびえたっており、予定になかったものの、参拝してみました。

祭神は素戔嗚命ほか18神とたくさん。

すぐそばには、大石見神社もあるようです。

狛犬は現代版のものと、顔がよくわからなくなっているほど風化が進んだものと、出雲型がありました。

境内は無人ながら相撲の土俵があり、神前試合が奉納される由緒ある神社なんだなあと思いました。

---------------------------------

● 霞神社

こちらも、ドライブ中に通りかかって、立ち寄った神社。

名前がきれいです。この辺りの地名だそうです。

社殿や狛犬は古いものの、鳥居は新しく、新旧入り混じった、こぎれいな神社。

こちらも総勢21神と、大勢の御祭神を祀っているそうです。

---------------------------------

● 樂樂福神社(開運八社)

次に訪れたのは、樂樂福神社。

伯耆因幡國開運八社の中で、一番好きな名前です。これで(ささふく)と読むんだそうです。

看板や地図には「東樂樂福神社」と「西樂樂福神社」とあって、「どっち?」と迷いましたが、今では一つに統合されたとのことで、どっちでもあるようです。

もはや石段はデフォルト・・・登り切ったら、ゆるいスロープがあり、さらにまた石段がありました。

新しい出雲型の狛犬が迎えてくれました。

これまで、古く苔むした出雲型ばかり見てきたので、平成期の新しい出雲型狛犬を見たのが初めてで、新鮮。

画像は古い狛犬です。

参道を進みます。この神社は敷地が広く、神殿の背後に鎮守の森が広がっているような感じ。

緑の中にある木製の拝殿が、とてもいい雰囲気です。

まずは随神門をくぐりました。これもまた、白木の古いつくり。

中には随身様が左右に一体ずつ・・・どころではなく、何人もいました。

しかも神殿狛犬もいました。こちらも2対。

まあ、大所帯だわ。

更に驚いたことに、一人の随身は、狛犬に乗っていました。

まるで普賢菩薩。

えっ、こういうの見るの、初めてなんですけど。

狛犬は人を乗せるものだったかしら?

流れてくる越天楽の調べが耳に心地よくて、(まあいいか)という気持ちになります。

この音楽、境内に入った時から聴こえており、そのメロディに近づいていくような感じ。

演奏しているのかと思いましたが、音楽が流れているようです。

社務所にも人はいなさそうですし、一日中流しているのか、それとも参拝者をセンサー感知して流すのか。

後者だったら、この古社の雰囲気とは違う、なかなかいまどきのオペレーションシステムです。

拝殿は明るく光が灯っており、お賽銭箱前には、小さな獅子舞の獅子がいました。

お賽銭を投げたら、その獅子はてこてことステップを踏んで、踊りだしました。

喜びの舞です。わー(顔に似合わず)かわいい。

新しい出雲型の狛犬は、拝殿近くにも一対いました。

どちらも、この土地出身の東大阪の人が寄進しています。

成功者で信心深い方なのねー。

しかもその方、小ぎれいなお手洗いも寄進していました。

たしかに大切。寄進者は女性なだけに、配慮が行き届いているなあと思いました。

---------------------------------

● 富益神社

樂樂福神社の参拝後、「これで開運八社、全部回ったね!」と言ったら、花音は

「ううん、まだ終わってないのよ」と言いました。

「え?だって八社参拝したじゃない」

「開運八社ってね、八社のほかに、その年の干支ゆかりの神社が入るから、計九社でしょ」

ああっ、そうでした!数え間違えていました。

あら~、これで完成だと思っていたのに。

「それが米子にあるから、しばらく移動になるわ」

ドライブ中の橋チェック。

思ったよりも距離があったのと、この日は何度も雨になったため、日が落ちるのが早く、気がついたら夜になっていました。

「ああ、暗くなっちゃったし、最後の一社は巡れないかしら」

肩を落とす私に「大丈夫よ、そこは町中にあるし、石段はないから」と花音。

いつの間に調べたんでしょう。こういうところがカッコイイです。

米子駅を超え、さらに境港に向かう場所のよう。

かなり海のほうです。

街灯の少ない暗い道を通り、目指す神社を見つけた時には、ホッとしました。

通りを挟んで鳥居が2つ立っており、向かい側は社務所。反対側の神社を参拝します。

画像ほど真っ暗じゃなかったんですよ。ピカピカの真新しい本殿がきちんと見えました。

つい10日前に修繕をしたばかりだそうです。

何体も並んでいる狛犬は、フラッシュ撮影しても影になりそう。

花音がスマホの明かりで照らしてくれました。ありがとう~~。

手前の狛犬は年季が入っていましたが、奥の2体はまだ新参者だったので、正面撮影だけにしておきました。

参拝を済ませ、朱印を押して、これでようやくコンプリート!

開運八社、満願結願です。やったわ~!!

---------------------------------

● ふたたびの米子

これで旅の参拝は全て終了。ふう、開運八社めぐりにきっちりと時間を使いきりました。

米子を離れるまで、時間はそう残されていません。

1日目の夜に訪れたシャトー・おだかの大浴場"夢の湯"につかって、すっきりします。

そして米子駅前でレンタカーを返却し、ふたたびキャメル号に乗りこみました。

到着した朝には、駅前のお米型のモニュメントが目立っていましたが、夜には闇に沈んでいます。

代わりにきらきら点滅して人目を引く、白鳥のモニュメントに別れを告げて、東京へと帰りました。

---------------------------------

● epilogue

今回は、いい天気に恵まれました。

道中、なんどか雨に降られましたが、車の中にいた時ばかりで、多少のパラパラはあったものの、傘をささずにすみました。

これで、最近怪しまれつつあった「雨女・雪女」の汚名を晴らせたわ!

初めての山陰は、とても味がある、いい場所でした。

米子で車を借り、6日間周って返した時の走行距離が1200キロ以上になっていた、移動の旅。

出雲、伯耆、因幡、但馬、丹後、丹波と、かつての国の一の宮を7社(出雲国は2つ)参拝でき、1府4県に渡る旅ができました。

今回挑戦した霊場巡りは、全国一の宮巡拝、出雲国神仏霊場、丹波古刹十五寺巡り、中国三十三観音、西国三十三観音、巳年伯耆開運八社、但馬五社。

そのうち完成したのは巳年伯耆開運八社のみでしたが、あの広い山陰地方、全てを巡ることはとてもできません。

次回来訪の折まで、とっておこうと思います。

旅行を終えて、まず感謝の気持を捧げたいのが、旅のパートナー、花音。

今回の旅は、とにかく移動距離が長い上に訪れたい場所がたくさんあって、予定だおれになっても仕方がないくらい、プランがてんこ盛りでした。

それを、奇跡的なくらいにほぼ予定通りに周れたのは、心強い友と一緒に旅ができたからです。

おかげで、すてきな思い出がたくさんできました。

楽しい旅を、どうもありがとう!またよろしくね!

そしてこの旅行記を読んでくださった方。

稚拙な文章に長々とお付き合いくださって、どうもありがとうございました!

-------------------------------------------------

◆ 2013 山陰旅行 index

◆ 1st day-(1) [米子→出雲]

◆ 1st day-(2) [出雲→米子]

◆ 2nd day-(1) [米子→大山]

◆ 2nd day-(2) [倉吉→鳥取]

◆ 3rd day-(1) [鳥取→若桜]

◆ 4th day-(2) [宮津→伊根]

◆ 5th day-(1) [伊根→丹波]

◆ 5th day-(2) [柏原→篠山]

◆ 6th day-(1) [篠山→加西]

◆ 6th day-(2) [加西→米子]

(本日の話はここ)

● 福成神社(伯耆因幡國開運八社)

● 福栄神社(伯耆因幡國開運八社)

● 石見神社

● 霞神社

● 樂樂福神社(伯耆因幡國開運八社)

● 富益神社

● ふたたびの米子

● epilogue

6-(1)からの続き、いよいよこの旅最後の日記です。

---------------------------------

● 金持神社(開運八社)

いくつもの県を通りぬけ、何回かの通り雨を抜けて、再び鳥取に戻ってきました。

こんな一両電車ともすれ違います。これは伯備線だったかな。あとで鉄子の花音に確認しておかなくちゃ。

これから、2日目に行った伯耆因幡國開運八社のつづきを始めます。

これは巳年という期間限定のもの。

今年もあとちょっとですから、帰る前になんとかコンプリートしたいのです。

まず訪れるのは、金持神社。

日本中にここだけというインパクトの強い名前で、(かもち)と読むようです。

以前、京都の御金神社に行ったとき、入り口に立つキンキラキンの鳥居に圧倒されたため、ここもそういう感じかなと思いました。

それにしても、かなりの山の中に入っていきます。

「本日は、鳥取の山間の町を訪れています。この辺りはもうすっかり秋も深くなり、収穫も済んだ静けさが漂っています」

なんて、ふるさと再発見風のナレーションを入れてみました。

さびしい山間の道で、間違っていないか気になりましたが、看板を見つけてひと安心しました。

車を降りると寒さに震えます。山からの冷気を感じます。

神社は、まったくキンピカではなく、むしろ苔むした古いお社でした。

ああ、でも、お参り前に私たちを待ち構えているのは、ドドーンとそびえる石段です。

また今日も石段の一日になりそう。フーフーいいながらも、石段の途中にいた古参の狛犬に、うれしくなります。

こういう古い神社が好き。

ドラゴンボールを持った拝殿上の龍と、バッチリ目が合いました。は、迫力です~。

ここの名前は、別に狙ったわけではなく、もともとこの辺りの谷から砂鉄が多く採取できた事に由来するのだそう。

昔は、砂鉄のことを金と言ったそうです。それほど貴重だったのかもしれませんね。

行きと帰りに、ほかの参拝客と一組ずつすれ違いました。

こんな人里離れた神社を訪れる者同士、(開運巡りですねー)と気持ちが通じて、はにかみながら会釈し合いました。

山の中ながらも参拝者は多いようで、ご神木にも無数のお賽銭がさしてありました。

すごいです。でも木が痛そう~。お賽銭は、賽銭箱にね!

サイトもキンピカではありませんが、「めでたい焼き」や「厄落水」、「金持神社の棚からぼた餅」などの開運グッズが売られているようで、ハッキリとしたご利益を求める人へのニーズにも対応しているようです。ぼた餅食べたい・・・

---------------------------------

● 福成神社(開運八社)

それから福成神社に向かいました。

ここもまた、山と畑しかないようなのどかな場所にありました。

行けども行けどもそれらしいものはなく、人家もまばらで、(本当にこの先、目的物があるの?)と不安になるような道。

花音への信頼感がなかったら、(こんな寂しい場所に連れてきて、練炭でも吸わせる気かしら?)と怪しんだかもしれません。

開運巡りなのに、私ったらなんて不穏なことを考えているんでしょう。

それに考えてみたら、運転して彼女を連れて行ったのは、私の方でした!

もはやデフォルトとなった長い石段に、ため息をつきます。なんだか本当に、毎日石段を登っているわ。

でも、途中に大きな狛犬がいたので、嬉しくなりました。

登った先にも狛犬がいます。

拝殿の横に社務所があり、そこで野焼きが行われていました。

そこまで車で上がってこれるとわかって、ちょっとショック。

今回はそのパターンが、何度かあるのです。

えっちらおっちら石段を登ってから、「あ、車で行けたのね」と気づくことが。

ああ~。でもまあ、石段は登ることに意義がありますからね!(負け惜しみ)

拝殿の龍の木彫が素晴らしかったです。

---------------------------------

● 福栄神社(開運八社)

福成神社の次に訪れたのは、福栄(ふくさかえ)神社。

なんだか名前がごっちゃになってきますが、福が成ったら、次は栄えたいということですね。

ここにも、峠越えして向かいました。

そう、起伏についてあまり書いていませんが、峠も毎日超えています。

一日一峠以上!

峠とか石段とか、障害物てんこ盛り。まあ楽しいからいいんですけど。

途中に「井上靖記念館」がありました。

「井上靖って、何を書いた人だっけ?井上ひさしばっかりでてきちゃう」と花音。

「ええと、"やまんば"みたいなあれよ、あれ」→『しろばんば』でした。

「あと、お姫様が城壁から身投げしちゃう話」→『敦煌』でした。

「うーん、わからないわ」と花音。(そりゃそうでしょう)

あとで調べてみました。『氷壁』や『おろしや国酔夢譚』って言えばよかったんですね。

ここが出身地なのかな?と思いましたが、北海道の人で、この辺りには戦時中、家族を疎開させていたのだそうです。

神社がありました。が、こちらもまた山の中にあるもよう。

車を停め、鳥居の下に立ち、また石段を見上げて、ため息をつきました。

さすがにだんだん、脚が億劫になってきています。

ふうふう言いながら上がっていくと、「あ、狛犬がいるよ」と花音。

花音は、なぜか必ず、私よりも先に狛犬を見つけるのです。

これはなにかに活かせるんじゃないかと、そのたびに思っているんですが。

狛犬の姿を見つけて、毎度のことながら「よーし!」と馬力が出るわたし。我ながら単純だわー(笑)。

苔むした、いい出雲型の狛犬でした。

ここの拝殿もすばらしい木彫の彫刻が施されていました。

---------------------------------

● 石見神社(下石見)

県道211号線から県道8号線に入る交差点の前の高台に鳥居がそびえたっており、予定になかったものの、参拝してみました。

祭神は素戔嗚命ほか18神とたくさん。

すぐそばには、大石見神社もあるようです。

狛犬は現代版のものと、顔がよくわからなくなっているほど風化が進んだものと、出雲型がありました。

境内は無人ながら相撲の土俵があり、神前試合が奉納される由緒ある神社なんだなあと思いました。

---------------------------------

● 霞神社

こちらも、ドライブ中に通りかかって、立ち寄った神社。

名前がきれいです。この辺りの地名だそうです。

社殿や狛犬は古いものの、鳥居は新しく、新旧入り混じった、こぎれいな神社。

こちらも総勢21神と、大勢の御祭神を祀っているそうです。

---------------------------------

● 樂樂福神社(開運八社)

次に訪れたのは、樂樂福神社。

伯耆因幡國開運八社の中で、一番好きな名前です。これで(ささふく)と読むんだそうです。

看板や地図には「東樂樂福神社」と「西樂樂福神社」とあって、「どっち?」と迷いましたが、今では一つに統合されたとのことで、どっちでもあるようです。

もはや石段はデフォルト・・・登り切ったら、ゆるいスロープがあり、さらにまた石段がありました。

新しい出雲型の狛犬が迎えてくれました。

これまで、古く苔むした出雲型ばかり見てきたので、平成期の新しい出雲型狛犬を見たのが初めてで、新鮮。

画像は古い狛犬です。

参道を進みます。この神社は敷地が広く、神殿の背後に鎮守の森が広がっているような感じ。

緑の中にある木製の拝殿が、とてもいい雰囲気です。

まずは随神門をくぐりました。これもまた、白木の古いつくり。

中には随身様が左右に一体ずつ・・・どころではなく、何人もいました。

しかも神殿狛犬もいました。こちらも2対。

まあ、大所帯だわ。

更に驚いたことに、一人の随身は、狛犬に乗っていました。

まるで普賢菩薩。

えっ、こういうの見るの、初めてなんですけど。

狛犬は人を乗せるものだったかしら?

流れてくる越天楽の調べが耳に心地よくて、(まあいいか)という気持ちになります。

この音楽、境内に入った時から聴こえており、そのメロディに近づいていくような感じ。

演奏しているのかと思いましたが、音楽が流れているようです。

社務所にも人はいなさそうですし、一日中流しているのか、それとも参拝者をセンサー感知して流すのか。

後者だったら、この古社の雰囲気とは違う、なかなかいまどきのオペレーションシステムです。

拝殿は明るく光が灯っており、お賽銭箱前には、小さな獅子舞の獅子がいました。

お賽銭を投げたら、その獅子はてこてことステップを踏んで、踊りだしました。

喜びの舞です。わー(顔に似合わず)かわいい。

新しい出雲型の狛犬は、拝殿近くにも一対いました。

どちらも、この土地出身の東大阪の人が寄進しています。

成功者で信心深い方なのねー。

しかもその方、小ぎれいなお手洗いも寄進していました。

たしかに大切。寄進者は女性なだけに、配慮が行き届いているなあと思いました。

---------------------------------

● 富益神社

樂樂福神社の参拝後、「これで開運八社、全部回ったね!」と言ったら、花音は

「ううん、まだ終わってないのよ」と言いました。

「え?だって八社参拝したじゃない」

「開運八社ってね、八社のほかに、その年の干支ゆかりの神社が入るから、計九社でしょ」

ああっ、そうでした!数え間違えていました。

あら~、これで完成だと思っていたのに。

「それが米子にあるから、しばらく移動になるわ」

ドライブ中の橋チェック。

思ったよりも距離があったのと、この日は何度も雨になったため、日が落ちるのが早く、気がついたら夜になっていました。

「ああ、暗くなっちゃったし、最後の一社は巡れないかしら」

肩を落とす私に「大丈夫よ、そこは町中にあるし、石段はないから」と花音。

いつの間に調べたんでしょう。こういうところがカッコイイです。

米子駅を超え、さらに境港に向かう場所のよう。

かなり海のほうです。

街灯の少ない暗い道を通り、目指す神社を見つけた時には、ホッとしました。

通りを挟んで鳥居が2つ立っており、向かい側は社務所。反対側の神社を参拝します。

画像ほど真っ暗じゃなかったんですよ。ピカピカの真新しい本殿がきちんと見えました。

つい10日前に修繕をしたばかりだそうです。

何体も並んでいる狛犬は、フラッシュ撮影しても影になりそう。

花音がスマホの明かりで照らしてくれました。ありがとう~~。

手前の狛犬は年季が入っていましたが、奥の2体はまだ新参者だったので、正面撮影だけにしておきました。

参拝を済ませ、朱印を押して、これでようやくコンプリート!

開運八社、満願結願です。やったわ~!!

---------------------------------

● ふたたびの米子

これで旅の参拝は全て終了。ふう、開運八社めぐりにきっちりと時間を使いきりました。

米子を離れるまで、時間はそう残されていません。

1日目の夜に訪れたシャトー・おだかの大浴場"夢の湯"につかって、すっきりします。

そして米子駅前でレンタカーを返却し、ふたたびキャメル号に乗りこみました。

到着した朝には、駅前のお米型のモニュメントが目立っていましたが、夜には闇に沈んでいます。

代わりにきらきら点滅して人目を引く、白鳥のモニュメントに別れを告げて、東京へと帰りました。

---------------------------------

● epilogue

今回は、いい天気に恵まれました。

道中、なんどか雨に降られましたが、車の中にいた時ばかりで、多少のパラパラはあったものの、傘をささずにすみました。

これで、最近怪しまれつつあった「雨女・雪女」の汚名を晴らせたわ!

初めての山陰は、とても味がある、いい場所でした。

米子で車を借り、6日間周って返した時の走行距離が1200キロ以上になっていた、移動の旅。

出雲、伯耆、因幡、但馬、丹後、丹波と、かつての国の一の宮を7社(出雲国は2つ)参拝でき、1府4県に渡る旅ができました。

今回挑戦した霊場巡りは、全国一の宮巡拝、出雲国神仏霊場、丹波古刹十五寺巡り、中国三十三観音、西国三十三観音、巳年伯耆開運八社、但馬五社。

そのうち完成したのは巳年伯耆開運八社のみでしたが、あの広い山陰地方、全てを巡ることはとてもできません。

次回来訪の折まで、とっておこうと思います。

旅行を終えて、まず感謝の気持を捧げたいのが、旅のパートナー、花音。

今回の旅は、とにかく移動距離が長い上に訪れたい場所がたくさんあって、予定だおれになっても仕方がないくらい、プランがてんこ盛りでした。

それを、奇跡的なくらいにほぼ予定通りに周れたのは、心強い友と一緒に旅ができたからです。

おかげで、すてきな思い出がたくさんできました。

楽しい旅を、どうもありがとう!またよろしくね!

そしてこの旅行記を読んでくださった方。

稚拙な文章に長々とお付き合いくださって、どうもありがとうございました!

-------------------------------------------------

◆ 2013 山陰旅行 index

◆ 1st day-(1) [米子→出雲]

◆ 1st day-(2) [出雲→米子]

◆ 2nd day-(1) [米子→大山]

◆ 2nd day-(2) [倉吉→鳥取]

◆ 3rd day-(1) [鳥取→若桜]

◆ 4th day-(2) [宮津→伊根]

◆ 5th day-(1) [伊根→丹波]

◆ 5th day-(2) [柏原→篠山]

◆ 6th day-(1) [篠山→加西]

◆ 6th day-(2) [加西→米子]

(本日の話はここ)