今日、次の『日本の秘境』(岡田喜秋 ヤマケイ文庫 2017年)の「神流川の源流を行く-西上州から奥信州へ―」を読みました。

この本は、末尾の説明によれば「おもに昭和30年代の旅の記録」をまとめたものだそうです。

それを1960(昭和35)年に東京創元社から刊行したのが初版で、その後、一部追加して64年に角川文庫から再刊され、さらに76年にスキージャーナルから新装版として刊行されたという経緯があり、この最後のものを底本して、「定本」として本書を刊行したそうです。

なお、著者は、東京生まれ、旧制松本高校卒業とのことですから、「信州人」といってよいようです。

さて、神流川の上流といえば、私が就学前に過ごした「生い立ちの地」ですし、神足勝記が明治17年10月・12月の2回通過していますから、読まないわけにはいきません。

おまけに、30(1955)年代といえば、このブログで取り上げた「笠原義人先生」のご家族が橋倉にお住いでしたでしょうし、我が家もまだ神ヶ原に居りました。また、カバヤ食品のカバ型の宣伝カーがやってきたころということになります。

このころはまだ、山中谷〔さんちゅうやつ〕とか「群馬のチベット」とかいわれてはいたものの、そして、まだ道路の舗装もされていなくて、もちろんガードレールなどもなかったとはいえ、ずいぶん開けてきて、万場も活気もあったように思います。

しかし、先に結論を言いますと、ちょっとがっかりでした。

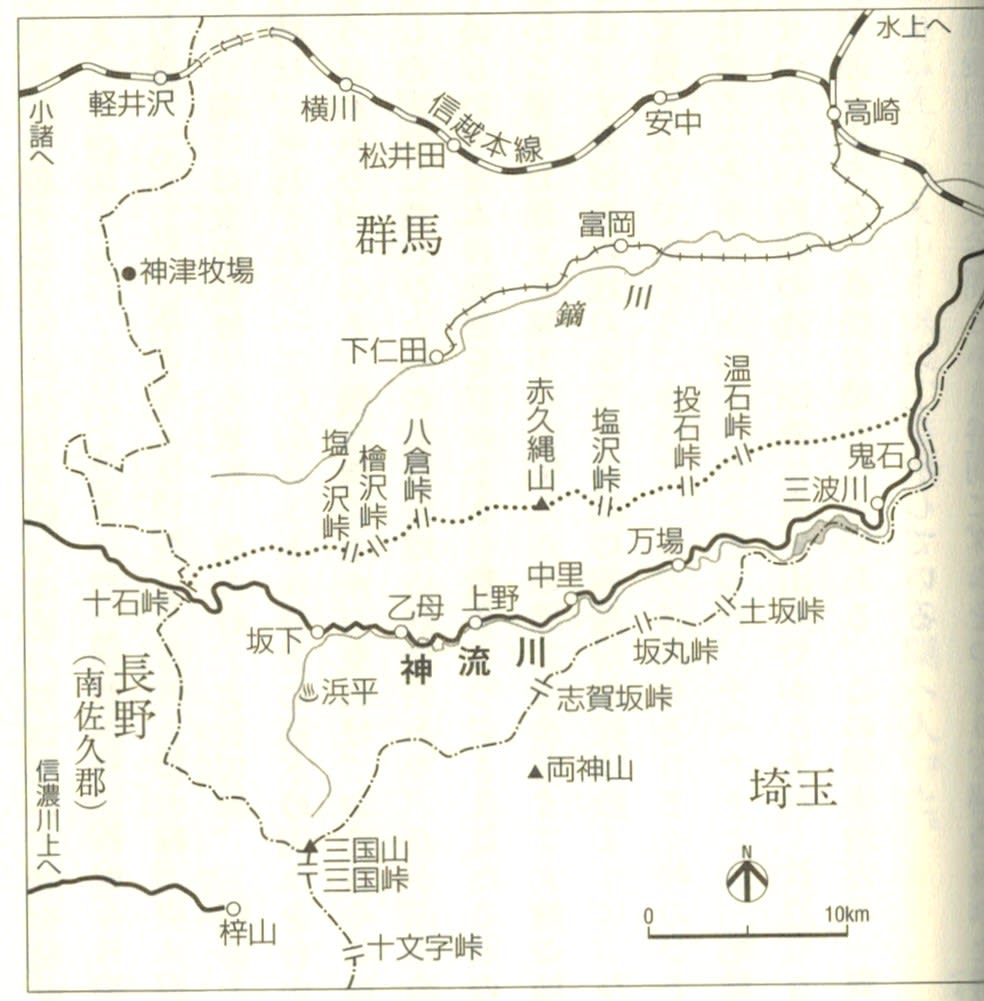

まず、下の地図はこの本の73ページに付けられているものです。

最初、この地図を見てすぐに変な地図だなと思いました。直観です。しかし、ともかく一読が先と考えて読んで、あとから改めてよく見たところ、わかりました。

この地図には、北の高崎、西の富岡、南の鬼石が記載されていますが、この地域の中心地になる藤岡が記載されていないのです。それから、信越線や上信電鉄線(高崎・下仁田間)があるのに八高線の記載がありません。左上に神津牧場まであるのに、中心地の記述が欠落しています。

たしかに、神足は巡回事業の終了後に鬼石から児玉辺を通過して本庄に出て帰京しましたし、この著者も、本庄から鬼石までバスを利用したと書いていて、この道筋(ルート)が高崎線との関係で便利な面もなくはないですが、経済・行政の面からはこの一帯はもともと多野郡であり、藤岡町が藤岡市になってからも多野・藤岡と一体で呼ばれるのが通常でしたから、昭和30年ならばなおさらはずせないことです。

そのうえでこの地域の交通をいえば、高崎線の新町駅ー藤岡市ー鬼石の道筋が重要ですが、上の地図にはその視点が全く欠落しているわけです。

ちょっと辛く言い過ぎたでしょうか。

でも、必ずしも、そうではないと思います。というのは、著者は「秘境」ということ強調したいためか、峠を克明に描いていますが、近世や明治・大正ならともかく、昭和30年代にこれらの峠を越えなければ生活や経済が成り立たないというようなことだったのかどうか、疑わしいです。著者は、このうちのどれかでも超えたでしょうか。カバの宣伝カーでさえ来たのですから、流通経路はすでに道路に移行しつつあったのではないでしょうか。

実際、著者は、土地の人の話として、三波石や三波石もどきを東京に売りつけに行く話や、コンニャクの流通のことにも言及してます。

また、そもそも、著者は東北大の経済学部出身で、横浜商大教授として観光学の構築に努めたそうですから、山行前か後にもっと調べてしかるべきだったのではないでしょうか。

オット、時間が無くなってしましました。

内容は、みなさんがご自分で読んでみてください。

そのうえで、一言だけ読後感を言えば、著者が目指したという「三国峠」へは、通過する人が少なくなってきていたとはいえ、もっと土地の人からの情報を得たならば、なんということもなかったのではないか、と思われました。

というのは、掲載されている標柱は、写真を見る限りでも、小さいとはいえ、まだ古くはなさそうだし、文字もしっかり判読できます。

つまり、「秘境」と煽っただけなのではないか、というのが私の感想です。

日航機の墜落事故の頃まで、この地域の交通事情が今と比べて芳しくなかったことは確かですが、それにしても、多少なりとも知っているものからすると、チョット、と思いました。

ここまでとします。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます