京都近代美術館2019年度 第6回コレクション展( 2020.01.04 - 03.01 )です。

現在京都近代美術館臨時休館中です。

『冬の日本画 』

以下美術館HPより

『日本には四季があり、古来日本人はそれぞれの季節の美を愛で、詠い、書き、描いてきました。

今回のコレクション展日本画コーナーでは、冬の風物を描いた作品をご紹介いたします。

冬と言えば「冬枯れの木立」。朝靄の中に浮かぶ川沿いの柳を描いた竹内栖鳳の《蕭条》は、太い幹と細い枝が作り出すシルエットの面白さを描くとともに、寄り添う二羽のふくら雀によって寒さを、凛として枝にとまる一羽の鶺鴒によって冴え冴えとした空気感を表現しています。

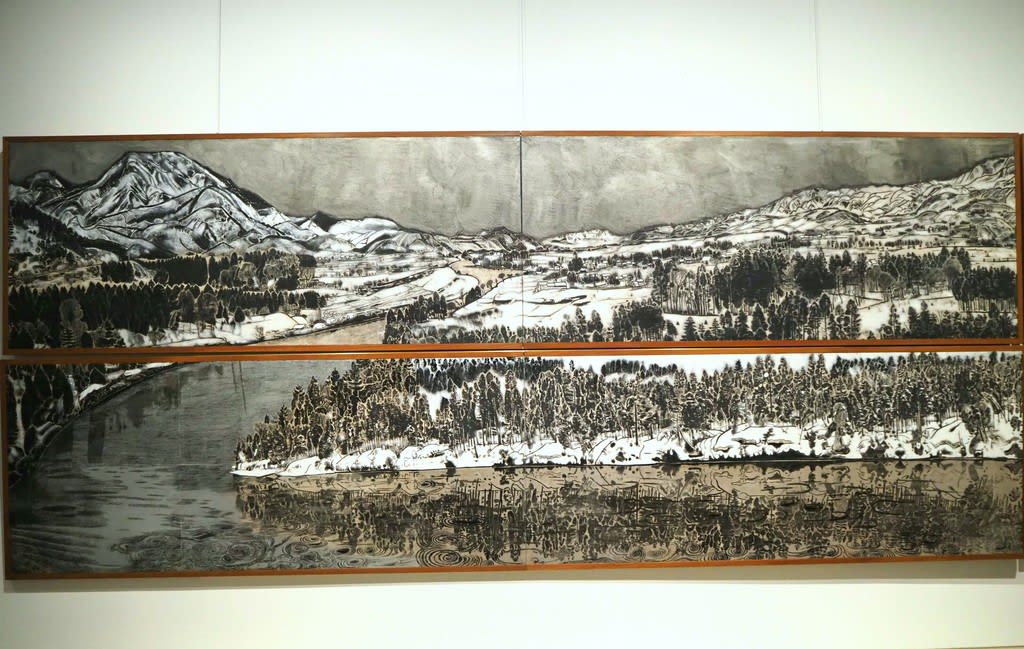

一方、小松均《雪の最上川》に描かれる雪をかぶった冬枯れの木立とそれを映す最上川の流れは、冷たいはずなのに、独特の膠の強い墨で粘り強く細部に至るまで描きこまれ、不思議な熱気に溢れています。山形出身で、京都の中でも雪深い大原に活動の拠点を置き続けた作者ならではの空気感です。

そして「お正月」に関わる風物詩も忘れてはいけません。令和になって初めてのお正月をお祝いして、七福神のうちの寿老人と大黒天を描いた作品を展示しています。大黒さんの足下には今年の干支である鼠さんも。また、お正月にはお着物を召された方も多いのではないでしょうか。紅白梅の華やかなお着物で初詣、羽根つき、凧揚げ、手毬つき。あるいは、あまりの寒さにチャンチャンコを羽織ったり、お着物の中にセーターを着込んでお家で双六や歌留多に興じる。日本の伝統的な装いも、遊びも、お正月だけのものとなって久しいですが、大切に残していきたいものです。』

小松 均 1902‒1989 雪の最上川 1979

森 寛斎 1814‒1894 枯木寒鴉之図 1874

竹内栖鳳 1864‒1942 蕭条 c. 1904

谷口香嶠 1864‒1915 詩意長生殿不老門 明治期

谷角日沙春 1893‒1971 魁童子 1947

谷角日沙春 1893‒1971 吉祥福女 1949

谷角日沙春 1893‒1971 二美人 1937

谷角日沙春 1893‒1971 葉ぼたんと現代少女 1949

谷角日沙春 1893‒1971 手毬つき 1934

以下撮影不可でした。

上村松園 1875‒1949 初春 c. 1940

鏑木清方 1878‒1972 双六のあそび 1956

中村大三郎 1898‒1947 歌留多 1922

橋本関雪 1883‒1945 寿星図 制作年不詳

橋本関雪 1883‒1945 大黒図 1902

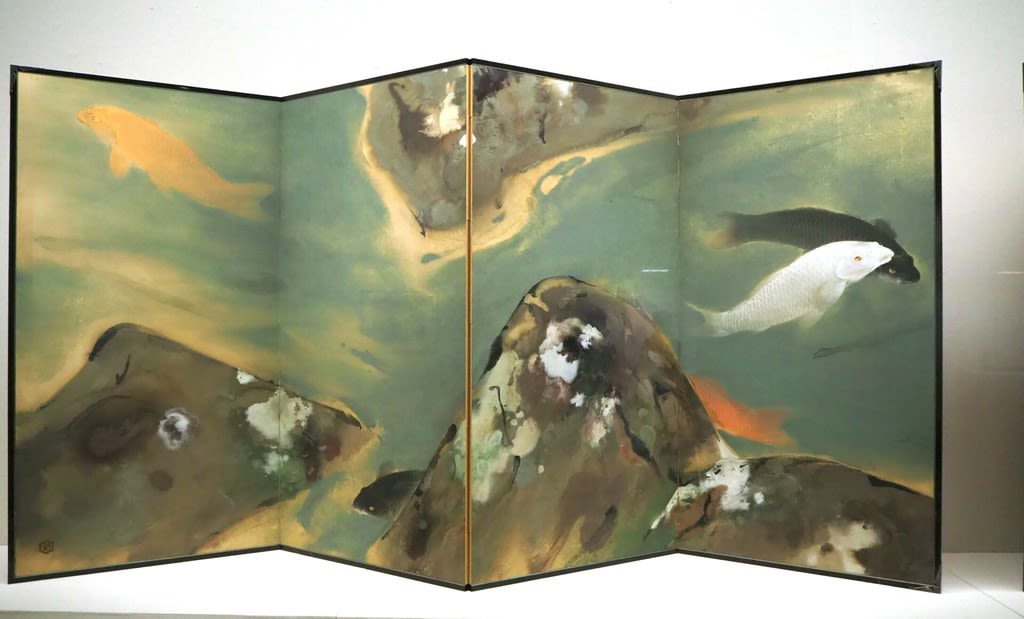

川端龍子 1885‒1966 曲水図

浅井 忠 1856‒1907 編みもの

八木一夫 1918‒1979 距離

河井寬次郎 1890‒1966 打薬扁壺

フェリーツェ・“リチ”・上野=リックス 1893‒1967 壁紙「そらまめ」 1928以前

つづく。