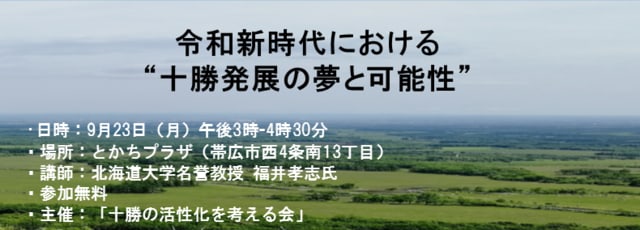

十勝のなつぞら

清水町丸山

【撮影緒元】 NIKON 1 J5 f/4.50 1/400 秒 ISO-160

【撮影緒元】 NIKON 1 J5 f/4.8 1/100 秒 ISO-160

【撮影緒元】 NIKON 1 J5 f/5.3 1/400 秒 ISO-160

「なつよ 虫と遊んでいるときではない 天陽君が呼んでるぞ・・・・」

「十勝の活性化を考える会」会員S

十勝のなつぞら

清水町丸山

【撮影緒元】 NIKON 1 J5 f/4.50 1/400 秒 ISO-160

【撮影緒元】 NIKON 1 J5 f/4.8 1/100 秒 ISO-160

【撮影緒元】 NIKON 1 J5 f/5.3 1/400 秒 ISO-160

「なつよ 虫と遊んでいるときではない 天陽君が呼んでるぞ・・・・」

「十勝の活性化を考える会」会員S

世界のベストセラーになっている「ホモ・デウス」の本には、以下のことが書かれていた。

『歴史学者が過去を研究するのは、過去を繰り返すためではなく、過去から解放されるためなのだ。

歴史を学ぶ目的は、私たちを押さえつける過去の手から逃れることにある。歴史を学べば、祖先には想像できなかった可能性や祖先が私たちにしてほしくなかった可能性に気づき始めることができる。歴史を学んでも、何を選ぶべきか分からないであろうが、少なくとも選択肢は増える。歴史を学ぶ理由がここにある。単一の明確な筋書きを予測して視野を狭めるのではなく、視野を拡げ幅広いさまざまな選択肢に気づいてもらうことが本書の目的だ』。

日本の国は、二度とあやまちは繰り返しませんと誓ったはずだ。そのことが、これからの日本の果たす役割のひとつだと思う。なお、人口問題研究所の予想では、日本の人口は2045年に約9千万人、80年後の2100年には約6千万人が予想されている。

「十勝の活性化を考える会」会長

注) 国立社会保障・人口問題研究所

国立社会保障・人口問題研究所は、厚生労働省の施設等機関である。人口研究・社会保障研究はもとより、人口・経済・社会保障の相互関連についての調査研究を通じて、福祉国家に関する研究と行政を橋渡しし、国民の福祉の向上に寄与することを目的としている。

沿革

少子高齢化や経済成長の鈍化により、人口と社会保障との関係は以前に比べて密接となり、両者の関係を総合的に解明することが不可欠となってきたことを受け、厚生省(当時)は時代に応じた厚生科学研究の体制を整備するため厚生省試験研究機関の再編成を検討し、厚生省人口問題研究所と特殊法人社会保障研究所を統合、国立社会保障・人口問題研究所を設立した。

5年周期で、出生動向基本調査、人口移動調査、生活と支えあい調査、家庭動向調査、世帯動態調査を行っている。

(出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』)

エソバイツブ大きく育て

育成の卵塊52キロ広尾漁協が放流

【広尾】高級食材として全国に出荷されているエソバイツブの資源確保のため、広尾漁協エソバイツブかご漁業部会(関下啓史郎部会長)は19日、中間育成した卵塊52キロ(約900万粒)を十勝沖に放流した。

同日午前8時半ごろ、網に入れた卵塊を積んだ漁船1隻が十勝港を出港し、沖合約4キロの海中に沈めた。

卵塊は、7月20日から操業中に採取し、町音調津の漁協施設内で育成してきた。9月下旬までにふ化し、3年後には3センチほどのツブ貝に成長するという。

エソバイツブの中間育成は11年目で、ここ数年は年間100トン前後の水揚げを記録している。関下部会長は「資源管理はこれからが本番。安定した漁獲量の維持につなげたい」と話している。

北海道新聞 2019年8月20日

エゾバイツブ篭漁業の歴史は浅く本格的な操業は平成元年に始まった。それまで未利用資源だったこともあり初期の頃には年間 200~300 トン台も獲れたが、乱獲で資源は減少し9年以降の漁獲量は 100 トン未満にまで落ち込んだ。部会では漁期短縮やノルマ設定などで漁獲を制限してきたが資源の減少に歯止めがかからず、20 年にはついにエゾバイが1篭に数個しか入らない状況に追い込まれた

エゾバイは大規模な人工種苗生産技術が確立されていないため、平成 21 年から卵塊放流による増殖活動を開始した。卵塊の採取は母貝を陸上水槽に収容して飼育・産卵させる方法と天然海域で採取する方法を並行した。

増殖活動と資源管理の取組みを並行して実施した結果、平成 21 年に 36 トンまで落ち込んだ漁獲量は年々増加し、26 年には 129 トンにまで回復した。また漁獲サイズを大型化してきたことや漁獲物の洗浄を徹底したことが仲買に評価・信頼され、以前は漁獲量の増減に左右されていた単価が、最近では漁獲量の増加にもかかわらず高くなっている

活動を開始してから資源は順調に回復し経営状況も改善してきているが、近年の異常気象に伴う資源急変の可能性は否定しきれない。このため現在の活動の継続はもちろんのこと、漁獲共済への加入も継続し不測の事態に備えていきたい。

広尾漁業協同組合エゾバイツブ篭漁業部会

関下 啓史郎

( 出典:北海道水産経営課のページ)

「十勝の活性化を考える会」事務局

先日、小坂洋右著「大地の哲学~アイヌ民族の精神文化に学ぶ~」の本には、以下のことが書かれていたので紹介したい。小坂洋右氏は、東京電力福島第一原発事故に関して、記者の立場から日本社会に警鐘を鳴らしていた。

『(前略)福島の原発事故は当初、想定外の天災が原因とされた。しかし、事実は違っていた。大地震や津波の可能性は前々から専門家によって指摘されていた。

しかも東京電力は、事故二年半前の二〇〇八年九月十日に福島第一原発内で行なった社内会議で、「(政府機関の地震・津波予測の)知見を完全に否定することは難しい」として、「現状より大きい津波高を評価せざるを得ないと想定され、津波対策は不可避」と記した資料を配布していた。

つまり、福島第一原発を襲う津波を明確に認識していたのだ。認識しながら、対策らしい対策はなにも取っていなかった。要は自然をなめてかかり暮らしを営んでいる周辺住民の安全を軽視していたのである。

それはひと言でいえば、「畏れ」の感覚の喪失にほかならない。人間が束になってもかなわない、はるかに上回る力で襲いかかってくる自然の脅威を侮っていただけでない。科学技術に奢り高ぶり、言い換えれば、人間を過信していたのからこそ、事故は起きた。

もうひとつ、愕然とさせられたのは、事故であれほどおびただしい放射能が大地に降り注ぎ、海にも流れ込んだにもかかわらず、ありとあらゆる生き物を汚染してしまったことに対する危機意識や済まないことをしたという悔悟の気持ちがほとんど表明されずにきていることである。

それどころか、事故を起こした当事者の東京電力や無策を放置してきた政府・官僚の誰一人として責任を問われることもなくほおかむりを続けた。この大地の一角に自分たちは住まわせてもらっている意識があれば、間違いなく人間がしたことへの慚愧の念が起こるはずだ。これは、自然とのつながりが完全に断たれていることの現われである。(中略)』

『福島の原発事故でも、日本の環境大臣ぐらいは取り返しのつかない環境汚染に対し、なんらかの見識を示すと私は思った。ところが、事故後、環境省は汚染物質を取り除く除染に徹することだけが自分たちの責務のように振る舞い、汚染の元凶である東京電力に対してなんら警告を発したり、国民に事態の深刻さを訴えることをしなかった。しかも時間の経過とともに、森や原野を含めた地域全体の除染が不可能なことがはっきりしてきた。

「自然の畏れ」なきままに事故を起こし、「この地上の様々な命とつながっている」という感覚を失っていることを露呈しただけに収まらない。原発から排出される核のゴミの処分も、原発を廃炉にしたあとの処分も決まっておらず、すべてが先送りされていることもまた、事故後にクローズアップされた。未来世代にツケを回し、自分たちが生きている間だけ目いっぱいに恩恵に欲するという発想はまったく持続性を欠いていると言わざるを得ない。そこに気づいていないはずがないのに、事故の検証や反省もないままに政府は原発の再稼働や海外の売り込みに躍起となり始めた。あれだけの事故を起こして、なお経済成長や効率を優先する態度は、厚顔無知と批判されても反論できないだろう

脱原発だけのためだけでない。私たちがこの地球の自然環境と共に未来へと持続していくためにも、東日本大震災と福島第一原発事故が起きた「3.11後」に築くべきエコロジー社会への道筋を示さなければ、この国、この地球は危ういのではないか。そう思ったのは、私だけではなかったろう。示されるべき道筋は、日本社会が欠いているものの裏返しである。奢りを排し、自然や科学技術に対する畏れを取り戻すこと。この大地に共に暮らす多種多様な生き物、命とのつながりを意識しながら生きること。そして、未来世代のことを考え、持続性を大事にすること。大きくその三つに集約される。

(中略)

英国は世界で最も多くの植民地を獲得した時代があり、文字どおり日の沈むことのない大帝国を築いたが、植民地経営の負担がいつしか利得を上回るようになり、撤退を余儀なくされた。国家の拡大を限りなく求めていけば、どこかで無理がかかり、衰退を免れない先例とみなすべきである。

では、資源が乏しいがゆえに技術立国で戦後、米国に次ぐ世界第二位の経済大国にまでのし上がった日本はどうだろう。決定的だったのはやはり、福島第一原発事故だった。それは日本が高い技術力を持ちながらも、何にどう使うべきか、科学技術でできることとできないことは何か、科学技術が完全にコントロール下に置かれているとは限らず、ときにリスクを伴うものだといった倫理や科学哲学、リスク社会学の基盤を決定的に欠いていたことを内外に示す結果になってしまった。

最悪レベルの原発事故を起こしたにもかかわらず、誰も責任を取らず検証も反省も出来ないでいることが、対外的な信頼をさらに低下させるのも避けられまい。このままいけば、ビジョンや哲学なきまま、目先の利益だけを追求する薄っぺらな風潮がますます嵩じ、足元が揺らいでいくのが目に見えている。

いずれの国も一時は隆盛を極めたものの、その繁栄を継続させることが出来ずに今はもがき苦しんでいるように見える。現代文明は、国単位の問題だけではない。世界各地で環境汚染が繰り返され、地球規模の温暖化を引き起こし、人が人を搾取し格差を助長し、破綻の淵を綱渡りしながら金融市場や多国籍企業が国境を越えて膨らんでいく。現代と呼ばれる時代は、戦後の七〇年を含めてたかだか百年ほどで、産業革命からの歳月を数えても二五〇年ほどにしかならない。一万年の長きにわたって一つの文化を持続させた縄文時代や、一万数千年前に新大陸に到達した人々が保ってきた部族社会と比べると、私たちが生きているこの現代は間違いなく、より一層先行きが見通せない消費や疾走型、疲弊型、そして環境破壊型の社会・経済に陥ってしまったと言える。』 (後略)

「十勝の活性化を考える会」会員

注)小坂洋右

1961年札幌市生まれ。旭川市で小学校、中学校時代を過ごす。北海道大学文学部卒。アイヌ民族博物館学芸員などを経て、北海道新聞記者に。現在、編集委員。

著書に、『破壊者のトラウマ――原爆技術者とパイロットの数奇な運命』(未来社)、『流亡――日露に追われた北千島アイヌ』(北海道新聞社)、『アイヌを生きる文化を継ぐ―母キナフチと娘京子の物語』(大村書店)など多数。

北海道公費乱用取材班として新聞協会賞、日本ジャーナリスト会議奨励賞、『原発はやめられる』で第27回地方文化功労章奨励賞を受賞。