二つの陶芸ランキングに参加してます。

1位と3位です。応援クリックしてね!

人差し指や中指でこの ↓↓ バナーをトントン。

陶芸ランキング

陶芸ランキング 作業台は自作。高さ的にもちょうどよかった。

椅子は、手作りの木工品の木馬や器や絵などを展示販売していた

ギャラリーに注文して購入した。サイズを指定して作ってもらった。

このお店は今はないが、別府市のギャラリー&カフェくれよんです。

制作者は佐伯市のシルバーさんでした。木馬はお店の人気商品でしたね。

安くてすごくよかった。孫たちが大分に来るとこの木馬でよく遊んでいた。

丸椅子は座面を少し広くしてもらったので安定して座れる。グー。

市販の丸椅子が、座面の裏のスポット溶接部が剥がれて

壊れて短期間で使えなくなっていたので大変助かった。

その他にもこの木工品を使っている。その一つは、

本棚にも、幼児用の椅子にも、踏み台にもなる木工品です。

この木工品は四つ買って息子や娘たちの所へも送った。

孫がこれに座って遊んでいる写真。小さい時だ。かわいい!

自分で工夫して楽しく遊んでいる。写真をパソコンの横に飾っている。

我が家では踏み台にも使っている。孫たちが来ると椅子になる。

教室にはもう一つこの木工品がある。小さな踏み台です。

ろくろコースの生徒さんの陶土の収納棚の前にある小さな台です。

明かりなどの穴あけ作業や、細工物などの作業をする時に

作業台の上に置いて使ってる。目の高さになるので丁度いい。

教室に来た子供さんたちが手洗いをする時の踏み台にもなっている。

手が届く高さになる。重宝する。これは足立さんがくれよんで買ったもの。

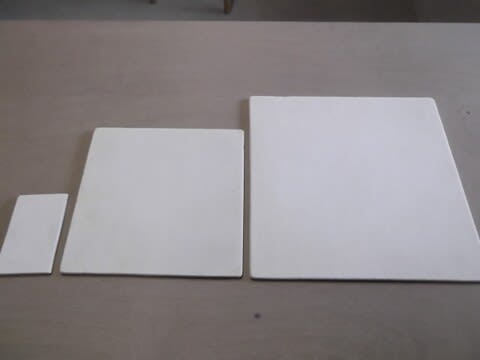

次の陶土の練り台は自作品です。高さもよかった。

練り台の高さは 70㎝です。作業台は高さが 60㎝です。

右の柱に立て掛けてるのは先日紹介したケイカル板です。

そして、練り台の上にあるのは釉薬の色見本です。

その左サイドに電気窯と窯入れ作品棚。左には流し台。

いつの間にか周囲を一周している。手前には釉薬のバケツ。

テーブルもタンスもタオル掛けも昔々使っていたもの。有効利用している。

↓↓ 励ましのクリックをしてあげてね!!

皆さんの 1日 1回の励ましのクリックが 10ポイントになります。

陶芸-人気ブログランキングが 3位、にほんブログ村 陶芸人気ブログランキングが 1位です。

人気ブログランキング

人気ブログランキング 大分市内にある数少ない 陶芸教室 「夢工房あすか」 です。

意外にも近くにあるのに気付かない人たちが多いですが、

下記の教室案内をクリックしてご覧下さい。

陶芸を基礎からコツコツと学ぼ~う。

電動ろくろもスムーズに習得できます。

意外にも近くにあるのに気付かない人たちが多いですが、

下記の教室案内をクリックしてご覧下さい。

陶芸を基礎からコツコツと学ぼ~う。

電動ろくろもスムーズに習得できます。

こういう本があるといい。こういう本が欲しかった。

アマゾンの陶芸ベストセラーでNo.1 にランクされたこともある実用書。

アマゾンへは、こちら をクリック。定価は1,400円です。

リユース本には、5,000円のプレミアムも付いてます!!

<補足> アマゾンで通信販売をしてる時に、クチコミに

嬉しいコメントをいただいていますので記載させていただきます。

「陶芸の最も基本的な所から、

比較的細かいポイントに焦点を合わせて紹介してあるので、

かゆい所に手が届くといった感覚で非常に役に立ちます。

少し学んだ経験がある人でも改めて得るものがあるのでは。

作品集もどれも素敵ですね。」

どなたか存じ上げませんが、ありがとうございます!

アマゾンの陶芸ベストセラーでNo.1 にランクされたこともある実用書。

アマゾンへは、こちら をクリック。定価は1,400円です。

リユース本には、5,000円のプレミアムも付いてます!!

<補足> アマゾンで通信販売をしてる時に、クチコミに

嬉しいコメントをいただいていますので記載させていただきます。

「陶芸の最も基本的な所から、

比較的細かいポイントに焦点を合わせて紹介してあるので、

かゆい所に手が届くといった感覚で非常に役に立ちます。

少し学んだ経験がある人でも改めて得るものがあるのでは。

作品集もどれも素敵ですね。」

どなたか存じ上げませんが、ありがとうございます!

≪陶芸の基本シリーズ連載記念の特典≫

自費出版した 『生活にうるおいを与える食器づくり』 の

改訂版は完売しましたが、改訂前の初版が少し残っています。

ほしい方がおられましたらお分けします。

定価は @1,400円ですが、硬貨だとかさばるので、

お札で、送料込みで @1,000円としました。

初版ですが、ページ数は改訂版と変わりません。

自費出版した 『生活にうるおいを与える食器づくり』 の

改訂版は完売しましたが、改訂前の初版が少し残っています。

ほしい方がおられましたらお分けします。

定価は @1,400円ですが、硬貨だとかさばるので、

お札で、送料込みで @1,000円としました。

初版ですが、ページ数は改訂版と変わりません。

※ 令和 2年1月16日から

「いいね」 などの表示ボタンをアップしてみました。

下のどれをクリックしてもブログ画面は変わりませんが、

Goo ブロガー以外の方は、ログインが必要になるようです。

誰でもオープンに参加できると、いいんですけどね ・・・。

又、「いいね」 ボタンなどをポチッとしていただいた後に、

「陶芸のランキングバナー」 もクリックしていただけると深々と

最敬礼です!! 他の陶芸ブログも参考になると思いますよ。

Goo ブロガーさんの訪問は少ないのですが、閲覧の際は、

「陶芸ランキングバナー」 もポチッと応援クリックしてね!

「いいね」 などの表示ボタンをアップしてみました。

下のどれをクリックしてもブログ画面は変わりませんが、

Goo ブロガー以外の方は、ログインが必要になるようです。

誰でもオープンに参加できると、いいんですけどね ・・・。

又、「いいね」 ボタンなどをポチッとしていただいた後に、

「陶芸のランキングバナー」 もクリックしていただけると深々と

最敬礼です!! 他の陶芸ブログも参考になると思いますよ。

Goo ブロガーさんの訪問は少ないのですが、閲覧の際は、

「陶芸ランキングバナー」 もポチッと応援クリックしてね!