半年の節目である6月30日と、1年の最後12月31日の両日、大祓式(おおはらえしき)が執り行われる。

それぞれ、夏越大祓(なごしの おおはらえ)、師走大祓(しわすの おおはらえ)と呼ばれている。

この大祓とは、日常生活において知らず知らずのうちに犯している罪やけがれを、半年ごとに祓い清め、清らかな身に立ち返らんとする神事で、日本古来の伝統行事。

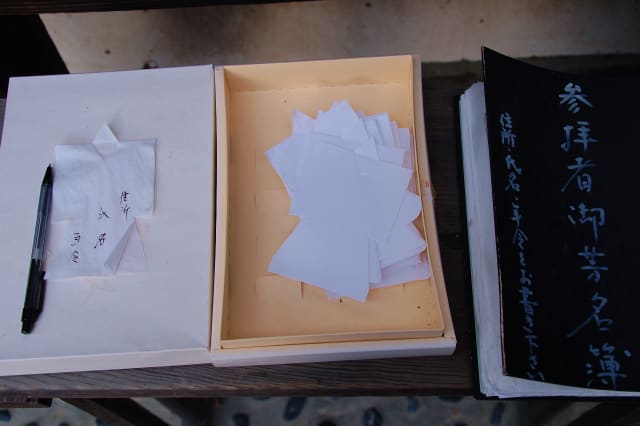

これらの罪・けがれを託す人形(ひとがた)には、家族一人一人の名前、生年月日を書き、体をなで息を三度吹きかける。

この人形(ひとがた)がご家族の身代わりとなり、「大祓詞(おおはらえことば)」の奏上、「裂布(れっぷ)」「解縄(ときなわ)」の神事を通して祓い清められる。

大祓は,701年の大宝律令によって正式な宮中の年中行事に定められた。

この日には、朱雀門前の広場に親王、大臣ほか京にいる官僚が集って大祓詞を読み上げ、国民の罪や穢れを祓った。衣服を毎日洗濯する習慣や水などのない時代、半年に一度、雑菌の繁殖し易い夏を前に新しい物に替える事で疫病を予防する意味があった。

その後、百年ほどは盛大に行われた。そして応仁の乱の頃から行われなくなったが、江戸時代(1691年)に再開され、次第に広まった。

1871年(明治4年)の太政官布告にて明治新政府により「夏越神事」「六月祓」の称の禁止と「大宝律令」の「大祓」の旧儀の再興が命じられ、全国の神社で行われるようになった。戦後には「夏越神事」「六月祓」の称も一部では復活し、現在に至る。

「写真;廣瀬神社で見た人形」

それぞれ、夏越大祓(なごしの おおはらえ)、師走大祓(しわすの おおはらえ)と呼ばれている。

この大祓とは、日常生活において知らず知らずのうちに犯している罪やけがれを、半年ごとに祓い清め、清らかな身に立ち返らんとする神事で、日本古来の伝統行事。

これらの罪・けがれを託す人形(ひとがた)には、家族一人一人の名前、生年月日を書き、体をなで息を三度吹きかける。

この人形(ひとがた)がご家族の身代わりとなり、「大祓詞(おおはらえことば)」の奏上、「裂布(れっぷ)」「解縄(ときなわ)」の神事を通して祓い清められる。

大祓は,701年の大宝律令によって正式な宮中の年中行事に定められた。

この日には、朱雀門前の広場に親王、大臣ほか京にいる官僚が集って大祓詞を読み上げ、国民の罪や穢れを祓った。衣服を毎日洗濯する習慣や水などのない時代、半年に一度、雑菌の繁殖し易い夏を前に新しい物に替える事で疫病を予防する意味があった。

その後、百年ほどは盛大に行われた。そして応仁の乱の頃から行われなくなったが、江戸時代(1691年)に再開され、次第に広まった。

1871年(明治4年)の太政官布告にて明治新政府により「夏越神事」「六月祓」の称の禁止と「大宝律令」の「大祓」の旧儀の再興が命じられ、全国の神社で行われるようになった。戦後には「夏越神事」「六月祓」の称も一部では復活し、現在に至る。

「写真;廣瀬神社で見た人形」

祓えをしてくれるところ

ないかなぁ

本気で祓われたい…

今年も一年

いろいろ楽しませていただきました

年末年始は大荒れのようですが

人々の暮らしが穏やかでありますように

瓜亀仙人さま良いお年をお迎えください

今日も名阪国道で吹雪かれました!

思えば今年一年も,あっという間に過ぎていきました。

来年もよろしくお願いします。

子を思う親心・・・

私も人の子の親なんです。

この年の瀬に,子が欲しがるパソコンを買いに行って,帰ってきたところです。

男爵様は昨日全部済ませました。

今日は最後の大役ブログを更新して一服していました。

大みそかは天気が大荒れになりそうで、帰省客は大変だと思います。

皆さん無事に帰省して、無事に帰れるといいんですが・・!

こちらも珍しく雪の大晦日です。

初詣は,除夜の鐘を聞きながら氏神様参るのですが,今年と云うか来年のお参りは???

とりあえず長靴を準備しました。

来年もよろしくお願いします。