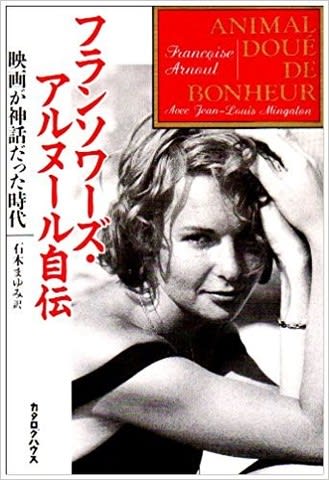

『フランソワーズ・アルヌール自伝』(フランソワーズ・アルヌール/ジャン=ルイ・マンガロン著、石木まゆみ訳、カタログハウス、2000年9月 )を読んだ。

副題は「映画が神話だった時代」。

未だに、十代に観た『ヘッドライト』(アンリ・ヴェルヌイユ監督、1955年)の“アルヌール”が忘れられなくて、ついに、インターネットで取りよせた本である。

アルヌールは、1931年6月、当時フランス領であったアルジェリアの生まれ。

それは、父がアルジェリア駐留の軍人で、それも将軍であったからである。

そして、少女時代を兄と弟とともにモロッコで過ごす。

戦後、父をモロッコに残した家族はパリに移り住み、映画好きな少女アルヌールは映画の世界に憧れる。

元々、女優志願だった母は、自分の夢を叶えようとアルヌールの後押しをする。

高校を中退し、母の知り合いのボエル=テロン夫人の演劇学校にアルヌールは通う。

そして、何度かのオーディションの後、OKが出て喜ぶが悲しいことに主催者側の都合でおじゃん。

その後、やっと掴みとった『七月のランデヴー』(ジャック・ベッケル監督、1949年)でデビュー。

その時、ひと言だけのセリフをもらったが、セリフ場面は編集段階でカット。

と、そのような興味深いエピソードが続いていく。

そればかりか、アルヌールが徐々にスターになっていくに連れて、仕事に絡む広範囲な人々や有名人、それ以外の交友関係も次々と綴られる。

あまりに出てくる人の名前が多いので、末ページの人名検索を数えてみたら800名以上になっている。

よくもまあ、こんなにたくさんの人たちの、名前ばかりかエピソードが出てくることかと唖然とする。

中でも、シモーヌ・シニョレとの長年の交友関係が興味深い。

勿論、連れ合いであったジョルジュ・クラヴァンヌとの結婚と離婚、映像作家のベルナール・ポールとの再婚と死別も書かれている。

ただ、この本で少し分かりづらかったりするのは、フランソワーズ・アルヌールが内容を書いたというより、共著の人にインタビューを受けて本にしているとの印象を受ける。

だから、そのエピソードの時期、つまり年月がよくわからなく、読み手がその書き手の人生の流れをスムーズに捉えることができない。

とケチをつけながらも、私にとってはそれでもいい。

なにしろ、人がどう言ようが、フランソワーズ・アルヌールだから。

出演作品54本(1991年時点)中、日本上映が23本。

その中でスゥーと私が思い出すのは、『フレンチ・カンカン』(ジャン・ルノワール監督、1954年)、『ヘッドライト』(1955年)、『女猫』(アンリ・ドコアン監督、1958年)ぐらい。

観ている本数は心もとないが、極端に言えばアルヌールの作品は、『ヘッドライト』1本を観れば十分。

それだけで、一生虜にされるから。

今、思い浮かべても、ビニールコートを着た哀しげなアルヌールの姿に、自然と涙が滲む。

どうにかしてあげたかったという想いが、いつまでも脳裏から離れない。

この『ヘッドライト』は去年の秋、テレビで放映されたと聞く。

いつ観たのか思い出せないほど、若かったころに観たこの作品を、再度観直したら記事にしてみたいと思う。

折角のアルヌールがらみだから、次回は『女猫』のことでも書いてみようかなと思っている。