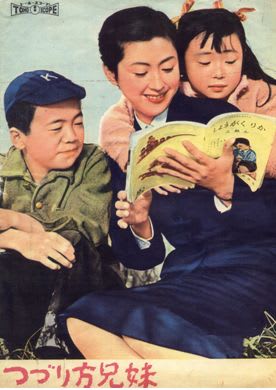

小学生当時、他の子と同様に私も漫画が大好きだった。

近所の同級生が毎月買う、雑誌「少年」を仲間で回し読みし、夢中になって読んだりした。

チャンバラごっこや缶けりの最中に、その同級生が「少年」を買ってくると、遊びはそっちのけで、みんなが雑誌に群がったりしたものである。

中でも、『鉄人28号』(横山光輝作)が私は一番好きで、『鉄腕アトム』(手塚治虫作)はその次だった。

そんな子供時代、テレビで観た漫画映画、今でいう「アニメ」で強烈な印象を持った作品がある。

『バッタ君町に行く』(デイブ・フライシャー監督、1941年)である。

それ以来、この作品を観たことがなかったが、5年ほど前に、隣り町のホールで上映することを偶然知り、慌てて観に行った。

都会の片隅の空き地。

虫たちの安住の地であるその場所も、柵が壊れて人間が侵入するようになった。

そのため、そこの虫たちに身の危険が迫り出してきた。

そんな折、バッタの「ホビティ」が故郷であるその地に帰って来て、引っ越しの提案をする。

しかし、恋人のミツバチ「ハニー」を横恋慕する裕福なカブトムシの「ビートル」が、「ハニー」と結婚したくて計画の邪魔をしたりする。

一旦は、隣りの敷地にあるパラダイスのような庭園に引っ越すが、すぐに危機が訪れて・・・・

ホビティとハニーとの恋愛。そのハニーを横取りしようと策略するビートル。

ラスト近くの、超高層ビルの屋上への虫たちの引っ越し。そのための、危険な工事現場の中での大移動。

フンタジックなディズニーに比べ、都会センスにあふれ、歌ありで、テンポのいいスリルいっぱいな物語であった。

この作品はフライシャー・スタジオによる制作で、設立はフライシャー兄弟。

フライシャー兄弟はウォルト・ディズニーを越えようと、

『ベティ・ブープ』(1930年~39年)、『ポパイ』(フライシャー・スタジオとして1933~42年)、『スーパーマン』(1941~43年)等の短編と、

『ガリヴァー旅行記』(1939年)と『バッタ君町に行く』の二作品の長編を製作。

しかし、この『バッタ君町に行く』が興行的に失敗し、フライシャー兄弟はスタジオから追われる羽目になった。

ディズニー作品が、今でも多くの人たちに愛され好かれているとしても、アニメとしては、私はこの作品が一番だと思っている。

近所の同級生が毎月買う、雑誌「少年」を仲間で回し読みし、夢中になって読んだりした。

チャンバラごっこや缶けりの最中に、その同級生が「少年」を買ってくると、遊びはそっちのけで、みんなが雑誌に群がったりしたものである。

中でも、『鉄人28号』(横山光輝作)が私は一番好きで、『鉄腕アトム』(手塚治虫作)はその次だった。

そんな子供時代、テレビで観た漫画映画、今でいう「アニメ」で強烈な印象を持った作品がある。

『バッタ君町に行く』(デイブ・フライシャー監督、1941年)である。

それ以来、この作品を観たことがなかったが、5年ほど前に、隣り町のホールで上映することを偶然知り、慌てて観に行った。

都会の片隅の空き地。

虫たちの安住の地であるその場所も、柵が壊れて人間が侵入するようになった。

そのため、そこの虫たちに身の危険が迫り出してきた。

そんな折、バッタの「ホビティ」が故郷であるその地に帰って来て、引っ越しの提案をする。

しかし、恋人のミツバチ「ハニー」を横恋慕する裕福なカブトムシの「ビートル」が、「ハニー」と結婚したくて計画の邪魔をしたりする。

一旦は、隣りの敷地にあるパラダイスのような庭園に引っ越すが、すぐに危機が訪れて・・・・

ホビティとハニーとの恋愛。そのハニーを横取りしようと策略するビートル。

ラスト近くの、超高層ビルの屋上への虫たちの引っ越し。そのための、危険な工事現場の中での大移動。

フンタジックなディズニーに比べ、都会センスにあふれ、歌ありで、テンポのいいスリルいっぱいな物語であった。

この作品はフライシャー・スタジオによる制作で、設立はフライシャー兄弟。

フライシャー兄弟はウォルト・ディズニーを越えようと、

『ベティ・ブープ』(1930年~39年)、『ポパイ』(フライシャー・スタジオとして1933~42年)、『スーパーマン』(1941~43年)等の短編と、

『ガリヴァー旅行記』(1939年)と『バッタ君町に行く』の二作品の長編を製作。

しかし、この『バッタ君町に行く』が興行的に失敗し、フライシャー兄弟はスタジオから追われる羽目になった。

ディズニー作品が、今でも多くの人たちに愛され好かれているとしても、アニメとしては、私はこの作品が一番だと思っている。