昔観たことのある『アントニオ・ダス・モルテス』(グラウベル・ローシャ監督、1969年)を観た。

ブラジル東北部、アラゴアス州の荒涼とした村。

カンガセイロのコイラナ大尉や若い聖女と共に大勢の信者たちは激しく踊り歩く。

カンガセイロを憂慮する警察署長のマトスは殺し屋“アントニオ・ダス・モルテス”を呼び寄せる。

町の地主(コロネル)は盲目でありながら、権力を振るって影響力を与えている。

そのコロネルは、コイラナ大尉が虐げられた民衆を解放しようとしていることに対し、ダス・モルテスに助けを求めなかった。

だがダス・モルテスは、マトスの要請によりコイラナ大尉と決闘し、相手に深手を負わせる。

荒野で聖女と対峙したダス・モルテスは、聖女から、荒野の民だった祖父母、両親、兄弟を己から殺されたと聞く。

それを聞いたダス・モルテスは、許してほしいと聖女にうなだれる。

それを機にして、ダス・モルテスはコロネルに、民衆に食糧を開放してほしいと頼むまでになっていく。

ダス・モルテスが民衆に寄り添うようになると、コロネルは彼を危険視して、マタ・バカを首領とする一団を雇って殺害を命じる。

片やマトスは、コロネルの妻ラウラといい仲であるのを本人にばれてしまい、短剣で、ラウラによって殺されてしまう。

いよいよ、ダス・モルテスはマタ・バカの一団と対決することになり・・・

前回の『黒い神と白い悪魔』(1964年)の、その後の物語である。

だから、カンガセイロのランピオンとかコリスコのことが出てくる。

(カンガセイロ等については前回の記事)

体制側の殺し屋アントニオ・ダス・モルテスが飢えに苦しむ農民たちを間近に見て、次第に民衆の側の考えに立っていく。

そこには、身にしみた汚れを清めて人生をやり直したいという願いが込められている。

そして、神が過去の誤りを正してくれると信じる思いがある。

ダス・モルテスは、自分が捜していた居場所を聖女の中に見る。

それと共に、真の敵は誰かと目覚めてくる。

この映画の作りは独特で、自然の中での荒野の舞台劇のようなイメージを伴う。

人物にしても、例えば、ダス・モルテスが敵としてコイラナ大尉に致命傷を与えて、それ以後何かと付き添ったりしても細かい心理描写はない。

そのような見慣れない感じがなぜか最後まで飽きさせないし、たまらなく痺れる。

その雰囲気をYouTubeから貼り付けておきたい。

『黒い神と白い悪魔』(グラウベル・ローシャ監督、1964年)を再度観た。

民衆が虐げられていた大地主制度下のブラジル。

貧しい牛飼いのマヌエルは、妻のローザと老母の三人で細々と暮らしている。

ある日、彼が地主の所へ牛運びの金をもらいに行った折、ひどい仕打ちを受けて地主を殺してしまう。

追手により老母を殺されたマヌエルはローザを連れて山へ逃れ、山中で大勢の信者を従える聖セバスチャンの教えに共感する。

やがてセバスチャンは、信者と共に地主や政府軍と戦うようになる。

それに対し地主たちは殺し屋のアントニオ・ダス・モルテスを雇い討伐に向かわせる。

そんなある日、折から現れたダス・モルテスは信者たちを皆殺しにし、片や、赤ん坊を信仰の犠牲にされたローザは聖セバスチャンを刺し殺す。

ダス・モルテスから見逃されたマヌエルとローザは、コリスコ大尉が率いる義賊カンガセイロに出会い、それに加わる。

だがダス・モルテスに狙われたコリスコは決闘の末、殺されてしまう。

マヌエルはこの決闘でローザと逃げるが、途中、息切れて動けないローザをそのままにどこまでも走り続ける・・・

(MOVIE WALKER PRESSを修正)

貧民のマヌエルは、黒人で山の聖人セバスチャンの教えによって、いずれ、約束の土地である島の統治者になる希望をもつ。

そしてセバスチャンの死後、荒野を行くマヌエルとローザは、カンガセイロのコリスコ大尉らに出会う。

カンガセイロとは、19世紀末からブラジル北東部で活動した盗賊の総称である。

彼らは、農村社会からの逃亡者が団を編成、武装して無差別に農村部を略奪した。

しかし、中には大土地所有者をも標的とした者がおり、それが、農奴同然の生活を送る農場労働者から義賊として扱われるようになった。

(Wikipediaより)

本来匪賊であるカンガセイロが、義賊とされて民間伝承となっていく。

その民間伝承・フォークロアの物語を、ローシャは歌詞に乗せて歌わせ、乾いた映像として表現していく。

実在したコリスコも登場させ、有名なランピオンも妻マリア・ボニータと一緒に3日前に殺されたと、1938年の時代としての背景を流す。

マヌエルが考える約束の土地、そのようなものはやはり幻想だったのか。

内容は寓話的であっても、この作品は強力なメッセージを隠している。

1950年代後半にフランスで新しい波“ヌーヴェルヴァーグ”が起こったように、ブラジルでも同じように“シネマ・ノーヴォ”が起きる。

その指導、代表者がグラウベル・ローシャ(1938年-1981年)である。

この作品は、背景を何も知らずに単なる他国映画として観た場合、面白くも何ともないとも思う。

しかし、少しその背景を知って観ると、つい知らず知らずにのめり込んで観てしまう。

大袈裟にいうと、麻薬と一緒で中毒症状になる。

今回、ローシャのDVD-boxを購入したので、次回は、これも随分と前に観た姉妹編『アントニオ・ダス・モルテス』(1969年)を再確認しようと思う。

民衆が虐げられていた大地主制度下のブラジル。

貧しい牛飼いのマヌエルは、妻のローザと老母の三人で細々と暮らしている。

ある日、彼が地主の所へ牛運びの金をもらいに行った折、ひどい仕打ちを受けて地主を殺してしまう。

追手により老母を殺されたマヌエルはローザを連れて山へ逃れ、山中で大勢の信者を従える聖セバスチャンの教えに共感する。

やがてセバスチャンは、信者と共に地主や政府軍と戦うようになる。

それに対し地主たちは殺し屋のアントニオ・ダス・モルテスを雇い討伐に向かわせる。

そんなある日、折から現れたダス・モルテスは信者たちを皆殺しにし、片や、赤ん坊を信仰の犠牲にされたローザは聖セバスチャンを刺し殺す。

ダス・モルテスから見逃されたマヌエルとローザは、コリスコ大尉が率いる義賊カンガセイロに出会い、それに加わる。

だがダス・モルテスに狙われたコリスコは決闘の末、殺されてしまう。

マヌエルはこの決闘でローザと逃げるが、途中、息切れて動けないローザをそのままにどこまでも走り続ける・・・

(MOVIE WALKER PRESSを修正)

貧民のマヌエルは、黒人で山の聖人セバスチャンの教えによって、いずれ、約束の土地である島の統治者になる希望をもつ。

そしてセバスチャンの死後、荒野を行くマヌエルとローザは、カンガセイロのコリスコ大尉らに出会う。

カンガセイロとは、19世紀末からブラジル北東部で活動した盗賊の総称である。

彼らは、農村社会からの逃亡者が団を編成、武装して無差別に農村部を略奪した。

しかし、中には大土地所有者をも標的とした者がおり、それが、農奴同然の生活を送る農場労働者から義賊として扱われるようになった。

(Wikipediaより)

本来匪賊であるカンガセイロが、義賊とされて民間伝承となっていく。

その民間伝承・フォークロアの物語を、ローシャは歌詞に乗せて歌わせ、乾いた映像として表現していく。

実在したコリスコも登場させ、有名なランピオンも妻マリア・ボニータと一緒に3日前に殺されたと、1938年の時代としての背景を流す。

マヌエルが考える約束の土地、そのようなものはやはり幻想だったのか。

内容は寓話的であっても、この作品は強力なメッセージを隠している。

1950年代後半にフランスで新しい波“ヌーヴェルヴァーグ”が起こったように、ブラジルでも同じように“シネマ・ノーヴォ”が起きる。

その指導、代表者がグラウベル・ローシャ(1938年-1981年)である。

この作品は、背景を何も知らずに単なる他国映画として観た場合、面白くも何ともないとも思う。

しかし、少しその背景を知って観ると、つい知らず知らずにのめり込んで観てしまう。

大袈裟にいうと、麻薬と一緒で中毒症状になる。

今回、ローシャのDVD-boxを購入したので、次回は、これも随分と前に観た姉妹編『アントニオ・ダス・モルテス』(1969年)を再確認しようと思う。

『突撃』(スタンリー・キューブリック監督、1957年)を観た。

1916年、独仏戦争。

戦線は膠着状態となり、前線では強固な要塞と塹壕が造られていた。

その頃、パリから師団司令部に来たブルラード大将は、ミロウ将軍に「前線を完全突破するため、明後日までに“アリ塚”を奪え」と司令部が決定したと伝える。

ミロウ将軍から命令を伝達された歩兵連隊長のダックス大佐は、「無謀な攻撃は兵士を犠牲にするだけ」と抗弁するが、作戦は実行に移される。

しかし、ドイツ軍の応戦が激しくて隊は前進できなくなる。

それを知ったミロウ将軍は我慢ならず、味方陣地に砲撃を加えるよう命令する。

だが砲兵指揮官は署名文書がなければと抵抗し、結果、隊は敗退し元の壕に退却する羽目になる。

ミロウ将軍は作戦が失敗したことに怒り、翌日、軍法会議を召集することに決定した・・・

3中隊から1名ずつ、見せしめのために、罪人として3名が選ばれてくる。

一人目のパリス伍長。

上官のロジェ中尉とパリス、もう一人ルジューンが作戦前段の偵察に出た時、臆病風に吹かれたロジェ中尉の投げた手榴弾によってルジューンは死に、

それを知っているパリスは中尉から指名を受けた。

二人目のアーノー二等兵は、、過去に2回も表彰されているにも関わらず、くじ引きで決まった。

そしてフェロル二等兵は、上官から社会的に好ましくない人物として選ばれている。

軍法会議で弁護人を買って出たダックス大佐は鋭く問題点を突くが、所詮は形だけの裁判である。

当然のごとく3人は、敵前逃亡の罪名の下に死刑を言い渡される。

ダックス大佐は、いろいろと手を尽くそうとするが為す術もない。

獄中のアーノー二等兵は、やって来た教誨師を偽善だと殴りかかり、そのためパリスから殴られて頭蓋骨骨折をする。

処刑は翌朝7時である。

ダックス大佐は、ロジェ中尉を射殺隊長に選ぶ。

ロジェが生け贄としてパリスを選んだように、ダックスは臆病なロジェにわざと任務を与える。

組織の中の絶対命令。その理不尽さ。

それが戦時中の軍隊で剥き出しとなる。

アーノー二等兵は、頭蓋骨骨折してほどんど意識がないにも関わらず、ベットに縛られて立った形で銃殺される。

要は、上部権力者の野心と名声のために、下部組織の人間の命は取るに足らないもの、単なる駒となっている。

そのことを、まだ30歳にもならないキューブリックが、主演カーク・ダグラスとチームを組んで痛烈な表現で教えてくれる。

昔、テレビで見て朧気ながらの印象しか残っていなかったが、今回観て、これ程までの傑作かとの印象を新たにした。

1916年、独仏戦争。

戦線は膠着状態となり、前線では強固な要塞と塹壕が造られていた。

その頃、パリから師団司令部に来たブルラード大将は、ミロウ将軍に「前線を完全突破するため、明後日までに“アリ塚”を奪え」と司令部が決定したと伝える。

ミロウ将軍から命令を伝達された歩兵連隊長のダックス大佐は、「無謀な攻撃は兵士を犠牲にするだけ」と抗弁するが、作戦は実行に移される。

しかし、ドイツ軍の応戦が激しくて隊は前進できなくなる。

それを知ったミロウ将軍は我慢ならず、味方陣地に砲撃を加えるよう命令する。

だが砲兵指揮官は署名文書がなければと抵抗し、結果、隊は敗退し元の壕に退却する羽目になる。

ミロウ将軍は作戦が失敗したことに怒り、翌日、軍法会議を召集することに決定した・・・

3中隊から1名ずつ、見せしめのために、罪人として3名が選ばれてくる。

一人目のパリス伍長。

上官のロジェ中尉とパリス、もう一人ルジューンが作戦前段の偵察に出た時、臆病風に吹かれたロジェ中尉の投げた手榴弾によってルジューンは死に、

それを知っているパリスは中尉から指名を受けた。

二人目のアーノー二等兵は、、過去に2回も表彰されているにも関わらず、くじ引きで決まった。

そしてフェロル二等兵は、上官から社会的に好ましくない人物として選ばれている。

軍法会議で弁護人を買って出たダックス大佐は鋭く問題点を突くが、所詮は形だけの裁判である。

当然のごとく3人は、敵前逃亡の罪名の下に死刑を言い渡される。

ダックス大佐は、いろいろと手を尽くそうとするが為す術もない。

獄中のアーノー二等兵は、やって来た教誨師を偽善だと殴りかかり、そのためパリスから殴られて頭蓋骨骨折をする。

処刑は翌朝7時である。

ダックス大佐は、ロジェ中尉を射殺隊長に選ぶ。

ロジェが生け贄としてパリスを選んだように、ダックスは臆病なロジェにわざと任務を与える。

組織の中の絶対命令。その理不尽さ。

それが戦時中の軍隊で剥き出しとなる。

アーノー二等兵は、頭蓋骨骨折してほどんど意識がないにも関わらず、ベットに縛られて立った形で銃殺される。

要は、上部権力者の野心と名声のために、下部組織の人間の命は取るに足らないもの、単なる駒となっている。

そのことを、まだ30歳にもならないキューブリックが、主演カーク・ダグラスとチームを組んで痛烈な表現で教えてくれる。

昔、テレビで見て朧気ながらの印象しか残っていなかったが、今回観て、これ程までの傑作かとの印象を新たにした。

昨年暮れの『燃ゆる女の肖像』(セリーヌ・シアマ監督、2019年)の評価が高いとあって、県下で現在も上映している所があったので高速道路を使って行ってきた。

画家のマリアンヌはブルターニュの貴婦人から、娘のエロイーズの見合いのための肖像画を頼まれる。

だが、エロイーズ自身は結婚を拒んでいた。

身分を隠して近づき、孤島の屋敷で密かに肖像画を完成させたマリアンヌは、真実を知ったエロイーズから絵の出来栄えを否定される。

描き直すと決めたマリアンヌに、意外にもモデルになると申し出るエロイーズ。

キャンパスをはさんで見つめ合い、美しい島を共に散策し、音楽や文学について語り合ううちに、恋に落ちる二人。

約束の5日後、肖像画はあと一筆で完成となるが、それは別れを意味していた・・・

(公式サイトより)

舞台は、18世紀のフランス・ブルターニュの孤島。

エロイーズの姉は、結婚するはずだったのに崖から飛び降り自殺している。

その代わりとして、エロイーズが修道院から呼び戻され、ミラノの貴族と結婚させられようとしている。

エロイーズは結婚を拒否するため、自分の肖像画を先の画家にも描かせなかった。

だから今回、マリアンヌが依頼を受け、描く段取りとなった。

それも描くことをエロイーズに悟られない方法で。

物語は、マリアンヌが描き終わるまでを淡々と進んでいく。

だが、内面の心理的葛藤は、意図してか省略されている。

そのような手法だから、前段としての姉がなぜ自殺したのか、そしてエロイーズも結婚をなぜ頑なに拒絶するのかは皆目わからない。

なぜは、他でもやってくる。

エロイーズは、マリアンヌの描いた絵がちっとも自分に似ていないと拒否する。

そのため、母親の伯爵夫人からマリアンヌの契約が打ち切られると思いきや、今度はエロイーズの方から積極的にモデルになろうとする。

そのエロイーズの心理的変化が全然わからない。

そのような変化の仕方は、マリアンヌとエロイーズが愛するようになるところでも、物語として前もって愛することのレールが敷かれているのかとの印象を持つ。

また、映画の中の男は、冒頭、マリアンヌが島に渡るボートの漕ぎ手と、マリアンヌが島から帰る時の一人しか現れない。

そのように意図的に男が排除されているので、メイドのソフィが妊娠しても相手の影も見当たらない。

だから全体的に、物語としての起伏の山が見えてこなくて、単調で平坦な進み具合になってしまっている。

とは言っても、その映像はどこまでも繊細で穏やかな流れの中を漂う。

いずれにしても、この作品の評価のされ方がどのようなものかは理解できるとしても、私には違和感が残った。

画家のマリアンヌはブルターニュの貴婦人から、娘のエロイーズの見合いのための肖像画を頼まれる。

だが、エロイーズ自身は結婚を拒んでいた。

身分を隠して近づき、孤島の屋敷で密かに肖像画を完成させたマリアンヌは、真実を知ったエロイーズから絵の出来栄えを否定される。

描き直すと決めたマリアンヌに、意外にもモデルになると申し出るエロイーズ。

キャンパスをはさんで見つめ合い、美しい島を共に散策し、音楽や文学について語り合ううちに、恋に落ちる二人。

約束の5日後、肖像画はあと一筆で完成となるが、それは別れを意味していた・・・

(公式サイトより)

舞台は、18世紀のフランス・ブルターニュの孤島。

エロイーズの姉は、結婚するはずだったのに崖から飛び降り自殺している。

その代わりとして、エロイーズが修道院から呼び戻され、ミラノの貴族と結婚させられようとしている。

エロイーズは結婚を拒否するため、自分の肖像画を先の画家にも描かせなかった。

だから今回、マリアンヌが依頼を受け、描く段取りとなった。

それも描くことをエロイーズに悟られない方法で。

物語は、マリアンヌが描き終わるまでを淡々と進んでいく。

だが、内面の心理的葛藤は、意図してか省略されている。

そのような手法だから、前段としての姉がなぜ自殺したのか、そしてエロイーズも結婚をなぜ頑なに拒絶するのかは皆目わからない。

なぜは、他でもやってくる。

エロイーズは、マリアンヌの描いた絵がちっとも自分に似ていないと拒否する。

そのため、母親の伯爵夫人からマリアンヌの契約が打ち切られると思いきや、今度はエロイーズの方から積極的にモデルになろうとする。

そのエロイーズの心理的変化が全然わからない。

そのような変化の仕方は、マリアンヌとエロイーズが愛するようになるところでも、物語として前もって愛することのレールが敷かれているのかとの印象を持つ。

また、映画の中の男は、冒頭、マリアンヌが島に渡るボートの漕ぎ手と、マリアンヌが島から帰る時の一人しか現れない。

そのように意図的に男が排除されているので、メイドのソフィが妊娠しても相手の影も見当たらない。

だから全体的に、物語としての起伏の山が見えてこなくて、単調で平坦な進み具合になってしまっている。

とは言っても、その映像はどこまでも繊細で穏やかな流れの中を漂う。

いずれにしても、この作品の評価のされ方がどのようなものかは理解できるとしても、私には違和感が残った。

今ごろになってだが、『スパイの妻<劇場版>』(黒沢 清監督、2020年)を上映中の所があったので観てきた。

太平洋戦争開戦を控えた1940年の神戸。

福原聡子は、貿易会社を営む夫・優作と何不自由なく幸せに暮らしていた。

国家総動員法下、貿易商という職業柄当局に目をつけられながらも、洋風の生活洋式で通し舶来品を楽しみ、

趣味の9.5mmフィルム撮影に興じたりと時勢に頓着しない優作を、聡子の幼馴染である陸軍憲兵の泰治は快く思わなかった。

ある時、優作は甥の文雄を伴って満州に出かけ、予定よりも遅く帰国した優作の様子を聡子はいぶかしみ疑いを抱き始める。

実は、優作は満洲で知った国家機密についての秘めた計画を持っていた。

憲兵の泰治が二人を追い詰めていく中、文雄の拘留をきっかけにすべてを知った聡子は“スパイの妻”と罵られる覚悟で、

愛する夫と運命を共にする決意を固めていく・・・

(Wikipediaを修正)

満州に渡った優作と文雄が偶然にも国家の機密を知ってしまう。

その情報をもたらした看護師の草壁弘子。

二人が彼女を秘かに連れ帰ったことの情報を知る聡子。

聡子は誰よりも優作を愛しているが、つい優作に対し疑心暗鬼に駆られていく。

だが、優作は正義のために動こうとする。

内容についてはこのぐらいで割愛するが、物語は緊迫感を持ってスリリングに進む。

久し振りにみる重厚な作品である。

元々はNHK用ドラマとして作成されているから、作りはドラマドラマしているが、それにしても脚本が素晴らしくしっかりしている。

演ずる蒼井優の聡子。

高橋一生の優作。

あまりにもうますぎて、いつしか物語に引き込まれてしまう。

勿論、その他の役者も完璧でケチの付けようがない。

久々に観る邦画であるけれど、満足度百パーセントの作品であった。

太平洋戦争開戦を控えた1940年の神戸。

福原聡子は、貿易会社を営む夫・優作と何不自由なく幸せに暮らしていた。

国家総動員法下、貿易商という職業柄当局に目をつけられながらも、洋風の生活洋式で通し舶来品を楽しみ、

趣味の9.5mmフィルム撮影に興じたりと時勢に頓着しない優作を、聡子の幼馴染である陸軍憲兵の泰治は快く思わなかった。

ある時、優作は甥の文雄を伴って満州に出かけ、予定よりも遅く帰国した優作の様子を聡子はいぶかしみ疑いを抱き始める。

実は、優作は満洲で知った国家機密についての秘めた計画を持っていた。

憲兵の泰治が二人を追い詰めていく中、文雄の拘留をきっかけにすべてを知った聡子は“スパイの妻”と罵られる覚悟で、

愛する夫と運命を共にする決意を固めていく・・・

(Wikipediaを修正)

満州に渡った優作と文雄が偶然にも国家の機密を知ってしまう。

その情報をもたらした看護師の草壁弘子。

二人が彼女を秘かに連れ帰ったことの情報を知る聡子。

聡子は誰よりも優作を愛しているが、つい優作に対し疑心暗鬼に駆られていく。

だが、優作は正義のために動こうとする。

内容についてはこのぐらいで割愛するが、物語は緊迫感を持ってスリリングに進む。

久し振りにみる重厚な作品である。

元々はNHK用ドラマとして作成されているから、作りはドラマドラマしているが、それにしても脚本が素晴らしくしっかりしている。

演ずる蒼井優の聡子。

高橋一生の優作。

あまりにもうますぎて、いつしか物語に引き込まれてしまう。

勿論、その他の役者も完璧でケチの付けようがない。

久々に観る邦画であるけれど、満足度百パーセントの作品であった。

『日曜はダメよ』(ジュールス・ダッシン監督、1960年)を観た。

ギリシャの港町に、アメリカ人のホーマーがやって来た。

“ギリシャ栄枯盛衰の研究”が目的だったが、上陸してまず酒場に入ったホーマーは、言葉が通じないために町の男たちと大ゲンカ。

そこへ割って入ったのが金髪でグラマーなイリアだった。

陽気な彼女は英語のほか、仏、露、伊語と外国語がペラペラ。

しかも習ったところは「ベットの中」とアッケラカンと答えるイリアにホーマーはびっくり仰天。

「ならば僕がお堅い娘に変身させる!」と、一大決心を固めるが・・・

(DVDパッケージより)

ホーマーはよその国に来て、やめとけばいいのに売春婦のイリアに、教養のある女性に変わってほしいと奮闘する。

ホーマーの熱意にほだされたイリアも、今までの生活を閉じ込めようと努力するが、そんなに事はうまく運ばない。

ホーマーはジュールス・ダッシン自身。

片やイリアはメリナ・メルクーリ。

二人はその6年後結婚する。

だから息が合っているというか、安心して見ていられる感じ。

何と言っても、あのギリシャの開放的な明るい世界での物語。

観ていて清々しい。

そして、あの曲。

【YouTubeより】

下は、劇中のメリナ・メルクーリの歌。

この作品はそれこそ大昔テレビで見て、印象は残っているけれども、内容があやふやなために今回DVDを購入して観てみた。

監督のジュールス・ダッシン、有名作がいっぱいあるけれど今に至るまで、他の作品を観るチャンスがない。

だから今後、意識しながら少しずつでも観ていこうと思っている。

ギリシャの港町に、アメリカ人のホーマーがやって来た。

“ギリシャ栄枯盛衰の研究”が目的だったが、上陸してまず酒場に入ったホーマーは、言葉が通じないために町の男たちと大ゲンカ。

そこへ割って入ったのが金髪でグラマーなイリアだった。

陽気な彼女は英語のほか、仏、露、伊語と外国語がペラペラ。

しかも習ったところは「ベットの中」とアッケラカンと答えるイリアにホーマーはびっくり仰天。

「ならば僕がお堅い娘に変身させる!」と、一大決心を固めるが・・・

(DVDパッケージより)

ホーマーはよその国に来て、やめとけばいいのに売春婦のイリアに、教養のある女性に変わってほしいと奮闘する。

ホーマーの熱意にほだされたイリアも、今までの生活を閉じ込めようと努力するが、そんなに事はうまく運ばない。

ホーマーはジュールス・ダッシン自身。

片やイリアはメリナ・メルクーリ。

二人はその6年後結婚する。

だから息が合っているというか、安心して見ていられる感じ。

何と言っても、あのギリシャの開放的な明るい世界での物語。

観ていて清々しい。

そして、あの曲。

【YouTubeより】

下は、劇中のメリナ・メルクーリの歌。

この作品はそれこそ大昔テレビで見て、印象は残っているけれども、内容があやふやなために今回DVDを購入して観てみた。

監督のジュールス・ダッシン、有名作がいっぱいあるけれど今に至るまで、他の作品を観るチャンスがない。

だから今後、意識しながら少しずつでも観ていこうと思っている。

『冬の小鳥』(ウニー・ルコント監督、2009年)を観た。

1975年のソウル。

新調してもらったよそ行きの洋服を着て、9歳のジニは大好きな父に連れられ郊外にやってくる。

高い鉄格子の門の中では、庭で幼い子供たちが遊んでいる。

ジニは父親と離され子供たちがいる部屋に通されるが、状況が分からず思わず外に飛び出してしまう。

目に入ってきたのは、門のむこうに去る父の背中。

そこは、孤児が集まるカトリックの児童養護施設だった。

自分は孤児ではないと主張するジニは、父に連絡を取るよう院長に頼む。

出された食事にも手をつけず、反発を繰り返すジニ。

ついには脱走を試みるが、門の外へ足を踏み出しても途方にくれてしまうのだった。

翌日、教会へ行くために子供たちは着替えていた。

頑なに周囲に馴染もうとしない反抗的なジニを疎みながらも、気にかける年上のスッキは、一人準備の遅いジニの世話を焼く・・・

(オフィシャルサイトより)

11歳のスッキは最初、施設に来て途方に暮れ頑なままのジニに意地悪をする。

しかし時が経つに連れ、二人は気の通じ合う大の仲良しになっていく。

そのスッキは外国に憧れ、アメリカ人の養子になりたいと拙くても英語を覚えようと努力する。

片やジニは、いずれ父親が迎えに来るはずと信じ、この施設から出たくない。

この施設には、年長で足に障害がある少女イェシンがいる。

イェシンは施設に出入りしている青年に恋しラブレターを渡す。

その返事をスッキとジニが受け取り、スッキは結果にワクワクするが、残念なことにイェシンは失恋する。

この施設の少女たちは、いずれ養子縁組という形で施設から出ていかなくてはならない。

イェシンも不本意ながら去って行く。

他の子たちはまだ幼くてあどけなくても、いずれ貰い手からの選別が待ち受ける。

傷ついて介抱していた小鳥も死に、スッキも憧れたアメリカへ去って行った。

ジニは自分の孤独の思いを、施設のみんなに送られてきた人形の縫いぐるみをズタズタにすることによって怒り表す。

そして、十字架を立てて埋めた小鳥の墓を掘り起こし、その穴をどんどん大きくして自分が横たわる。

死のうと顔にも土を被せるが、さすがに苦しくなって土を払いのける。

ジニはそっと、生きることへの現実を受け入れる。

フランス在住の韓国人ウニー・ルコントが、養子としてフランスへ渡った少女時代を映画化した作品である。

そのためか、愛している父から理由もなく突然に施設に入れられるジニの戸惑いと反感が、ひしひしと実感として伝わってくる。

ただ、その映像は深刻ぶらず、幼い子どもの抗うことができない現実をそのまま映し出す。

その現実をジニ役のキム・セロンの瞳の表情によって、観る者の心に深く染み通らせ認識させる。

1975年のソウル。

新調してもらったよそ行きの洋服を着て、9歳のジニは大好きな父に連れられ郊外にやってくる。

高い鉄格子の門の中では、庭で幼い子供たちが遊んでいる。

ジニは父親と離され子供たちがいる部屋に通されるが、状況が分からず思わず外に飛び出してしまう。

目に入ってきたのは、門のむこうに去る父の背中。

そこは、孤児が集まるカトリックの児童養護施設だった。

自分は孤児ではないと主張するジニは、父に連絡を取るよう院長に頼む。

出された食事にも手をつけず、反発を繰り返すジニ。

ついには脱走を試みるが、門の外へ足を踏み出しても途方にくれてしまうのだった。

翌日、教会へ行くために子供たちは着替えていた。

頑なに周囲に馴染もうとしない反抗的なジニを疎みながらも、気にかける年上のスッキは、一人準備の遅いジニの世話を焼く・・・

(オフィシャルサイトより)

11歳のスッキは最初、施設に来て途方に暮れ頑なままのジニに意地悪をする。

しかし時が経つに連れ、二人は気の通じ合う大の仲良しになっていく。

そのスッキは外国に憧れ、アメリカ人の養子になりたいと拙くても英語を覚えようと努力する。

片やジニは、いずれ父親が迎えに来るはずと信じ、この施設から出たくない。

この施設には、年長で足に障害がある少女イェシンがいる。

イェシンは施設に出入りしている青年に恋しラブレターを渡す。

その返事をスッキとジニが受け取り、スッキは結果にワクワクするが、残念なことにイェシンは失恋する。

この施設の少女たちは、いずれ養子縁組という形で施設から出ていかなくてはならない。

イェシンも不本意ながら去って行く。

他の子たちはまだ幼くてあどけなくても、いずれ貰い手からの選別が待ち受ける。

傷ついて介抱していた小鳥も死に、スッキも憧れたアメリカへ去って行った。

ジニは自分の孤独の思いを、施設のみんなに送られてきた人形の縫いぐるみをズタズタにすることによって怒り表す。

そして、十字架を立てて埋めた小鳥の墓を掘り起こし、その穴をどんどん大きくして自分が横たわる。

死のうと顔にも土を被せるが、さすがに苦しくなって土を払いのける。

ジニはそっと、生きることへの現実を受け入れる。

フランス在住の韓国人ウニー・ルコントが、養子としてフランスへ渡った少女時代を映画化した作品である。

そのためか、愛している父から理由もなく突然に施設に入れられるジニの戸惑いと反感が、ひしひしと実感として伝わってくる。

ただ、その映像は深刻ぶらず、幼い子どもの抗うことができない現実をそのまま映し出す。

その現実をジニ役のキム・セロンの瞳の表情によって、観る者の心に深く染み通らせ認識させる。

一連の傑作揃いのケン・ローチ作品の中でも、特に強烈な印象を受けた『レディバード・レディバード』(1994年)を再度観てみた。

生活のためバーで歌っているマギーの店にスペイン系のジョージが訪れ、彼はマギーの魅力に惹かれる。

ジョージは弱者の権利を守ろうとし、そのために母国パラグアイから亡命した。

そんなジョージにマギーは次第に心を開き、愛する子供たちと離ればなれになったいきさつを話し始める。

マギーは、父親がそれぞれ違う四人の子供と貧しいながらも幸せに暮らしていた。

だが、次の新しい夫サイモンによる暴力に耐えかねて友人の家近くに隠れ住んだが、たまたま留守の時に火事が起き、長男のショーンが重傷を追ってしまった。

これがきっかけとなりマギーは養育能力なしと判決を受けて、今は子供たちと引き離されて住んでいる。

マギーは、ジョージの親身な優しさに心もほぐれ、同居し身籠る。

しかし娘ゾエが生まれると、社会福祉局は彼女の元に赤ん坊を置いておくのは危険と判定し、ゾエをマギーから奪っていった・・・

イギリスは、1989年に「児童法」が制定されて子どもの保護強化がされたという。

そして“子の福祉”を最優先とし“親の責任問題”の名の元で、行政が子どもの保護と親子関係への過度の介入がされてくる。

そのことをケン・ローチは事実の話として映像化する。

マギーは子に安定的な環境を与えられなく、何度も同伴者を変えて子らを暴力の危険にさらした、と判断されるわけである。

そして社会福祉局からの援助も拒否して改善の意思がない、と糾弾される。

裁判は、マギーによる子への面会を禁止し、社会福祉局の養育権を認めたうえで養子縁組を目的とする里親探しを命ずる。

このことによって、マギーは子どものいる家庭を作ろうとしても完全に国から拒否される。

国はいいこと、正しいことを机上論として行っているつもりであっても、個人としての子どもを奪われた親の悲しみや、怒り、絶望は考えない。

体制としての権力とひ弱な個人の在り方についての矛盾を、この作品は鋭く突く。

生活のためバーで歌っているマギーの店にスペイン系のジョージが訪れ、彼はマギーの魅力に惹かれる。

ジョージは弱者の権利を守ろうとし、そのために母国パラグアイから亡命した。

そんなジョージにマギーは次第に心を開き、愛する子供たちと離ればなれになったいきさつを話し始める。

マギーは、父親がそれぞれ違う四人の子供と貧しいながらも幸せに暮らしていた。

だが、次の新しい夫サイモンによる暴力に耐えかねて友人の家近くに隠れ住んだが、たまたま留守の時に火事が起き、長男のショーンが重傷を追ってしまった。

これがきっかけとなりマギーは養育能力なしと判決を受けて、今は子供たちと引き離されて住んでいる。

マギーは、ジョージの親身な優しさに心もほぐれ、同居し身籠る。

しかし娘ゾエが生まれると、社会福祉局は彼女の元に赤ん坊を置いておくのは危険と判定し、ゾエをマギーから奪っていった・・・

イギリスは、1989年に「児童法」が制定されて子どもの保護強化がされたという。

そして“子の福祉”を最優先とし“親の責任問題”の名の元で、行政が子どもの保護と親子関係への過度の介入がされてくる。

そのことをケン・ローチは事実の話として映像化する。

マギーは子に安定的な環境を与えられなく、何度も同伴者を変えて子らを暴力の危険にさらした、と判断されるわけである。

そして社会福祉局からの援助も拒否して改善の意思がない、と糾弾される。

裁判は、マギーによる子への面会を禁止し、社会福祉局の養育権を認めたうえで養子縁組を目的とする里親探しを命ずる。

このことによって、マギーは子どものいる家庭を作ろうとしても完全に国から拒否される。

国はいいこと、正しいことを机上論として行っているつもりであっても、個人としての子どもを奪われた親の悲しみや、怒り、絶望は考えない。

体制としての権力とひ弱な個人の在り方についての矛盾を、この作品は鋭く突く。

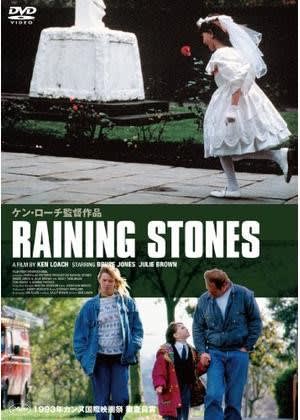

随分と前に観た『レイニング・ストーンズ』(ケン・ローチ監督、1993年)を再度みてみた。

失業中のボブは、娘のコリーンの聖餐式のために白いドレスを買ってやりたいと願っている。

彼は仲間のトミーと羊泥棒をしたり、金になることなら何でもやるがうまくいかない。

下水道掃除に行った先の教会のバリー神父から、生活さえままならないのに娘の聖餐式にそこまで見栄を張る必要はないと諭されるが、ボブは耳を貸さない。

ある日ボブは、妻のアンとコリーンを連れて洋品店を訪れたが、ドレスの値段を聞いて驚く・・・

(MOVIE WALKER PRESSより修正し一部抜粋)

場所は、イングランド北西部のマンチェスター。

ボブは、7歳の娘コリーンが初聖体拝領を受ける時のドレスを新調するために、失業中で生活もにっちもさっちもいかないのに、金を工面しようと悪戦苦闘する。

下水道掃除の後はディスコの警備員と、ボブは努力してみるがそこでもトラブルが絡む。

それでもボブは、娘のためにひいては自分のためにこだわりどうにかしようとする。

バリー神父だって、中流階級の親はこの日のためにあまり金をかけないと、処世術を教えてくれているのに。

ボブが警備員の仕事を叩き出され、妻のアンも裁縫の仕事をしようと必死になるが、慣れないためにすぐにクビになる。

それでもボブは、親友トミーらと手入れのよい庭の芝生を剥がして盗んだりとかしながら、どうにか娘に白いドレスを買ってやることができた。

しかし、これでメデタシ、メデタシになったかと言うとそうではない。

アンがコリーンのために家でクッキーを焼いていると、そこに突然、高利貸しのタンジーがやって来て借金の返済を要求する。

ボブはタンジーから借金をしていたわけだ。

タンジーは、何も知らないアンから少ししかない現金と結婚指輪を強引に奪い取ってゆく。

それを知ったボブは、逆上してスパナを懐に入れタンジーを追う。

タンジーが持つ借用書によって人生が台無しにされると必死なボブは、地下駐車場でタンジーを追い詰める。

タンジーは車を発進させ、逃げようとして誤って柱に激突し息絶える。

ボブは良心の呵責に耐えきれず、バリー神父を訪ねる。

そんなボブに神父はどう答えるか。

神父の考え方は実に現実的で、返ってボブの純粋な人間性が際立つ。

ラストでボブの住居に警官が訪ねて行く。

こんなに貧しく細やかなボブの家庭の中に、無惨にも権力が入り込むのかと思いきや、ケン・ローチはこの底辺の人々を暖かく包み込む物語とする。

これがケン・ローチの人間への共感性だと、いつしか胸が熱くなる。

失業中のボブは、娘のコリーンの聖餐式のために白いドレスを買ってやりたいと願っている。

彼は仲間のトミーと羊泥棒をしたり、金になることなら何でもやるがうまくいかない。

下水道掃除に行った先の教会のバリー神父から、生活さえままならないのに娘の聖餐式にそこまで見栄を張る必要はないと諭されるが、ボブは耳を貸さない。

ある日ボブは、妻のアンとコリーンを連れて洋品店を訪れたが、ドレスの値段を聞いて驚く・・・

(MOVIE WALKER PRESSより修正し一部抜粋)

場所は、イングランド北西部のマンチェスター。

ボブは、7歳の娘コリーンが初聖体拝領を受ける時のドレスを新調するために、失業中で生活もにっちもさっちもいかないのに、金を工面しようと悪戦苦闘する。

下水道掃除の後はディスコの警備員と、ボブは努力してみるがそこでもトラブルが絡む。

それでもボブは、娘のためにひいては自分のためにこだわりどうにかしようとする。

バリー神父だって、中流階級の親はこの日のためにあまり金をかけないと、処世術を教えてくれているのに。

ボブが警備員の仕事を叩き出され、妻のアンも裁縫の仕事をしようと必死になるが、慣れないためにすぐにクビになる。

それでもボブは、親友トミーらと手入れのよい庭の芝生を剥がして盗んだりとかしながら、どうにか娘に白いドレスを買ってやることができた。

しかし、これでメデタシ、メデタシになったかと言うとそうではない。

アンがコリーンのために家でクッキーを焼いていると、そこに突然、高利貸しのタンジーがやって来て借金の返済を要求する。

ボブはタンジーから借金をしていたわけだ。

タンジーは、何も知らないアンから少ししかない現金と結婚指輪を強引に奪い取ってゆく。

それを知ったボブは、逆上してスパナを懐に入れタンジーを追う。

タンジーが持つ借用書によって人生が台無しにされると必死なボブは、地下駐車場でタンジーを追い詰める。

タンジーは車を発進させ、逃げようとして誤って柱に激突し息絶える。

ボブは良心の呵責に耐えきれず、バリー神父を訪ねる。

そんなボブに神父はどう答えるか。

神父の考え方は実に現実的で、返ってボブの純粋な人間性が際立つ。

ラストでボブの住居に警官が訪ねて行く。

こんなに貧しく細やかなボブの家庭の中に、無惨にも権力が入り込むのかと思いきや、ケン・ローチはこの底辺の人々を暖かく包み込む物語とする。

これがケン・ローチの人間への共感性だと、いつしか胸が熱くなる。