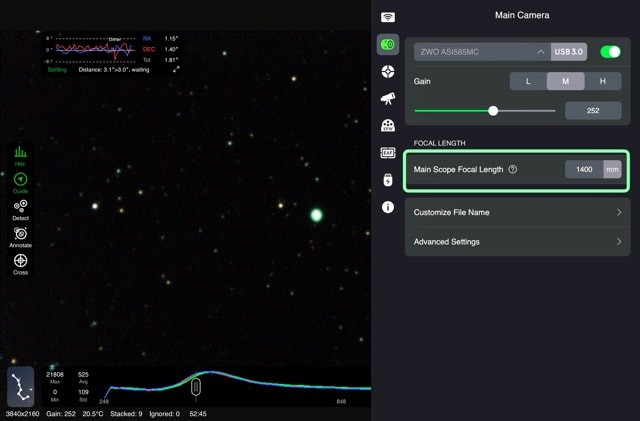

(直焦点、焦点距離1400mm)

Ⅱ、SKYMAX127+ASI585MC+ASIAIRでのプレートソルビングテスト

(以下、SKYMAX127をMak127と記す)

Mak127でのDSO観望は、レデューサーを使ってのものがネット上で多く発信されている。最近レデューサーを使わない素のMak127でDSO観望がでてきたので、リング星雲の中心星みたい一心で私も同歩(^^;

3日間の悪戦苦闘の記録(Ⅱ)。まともにライブスタックできたのはまばたき星雲のみ。(^^;まあ、それでも1つ撮れただけ良かった。達成感あるし。

結果)

(1)焦点距離1500mm表示で販売されているMak127は、マクストフカセグレン式の特殊性で1400mm、1577mm(ヘリコイドで延長)で合焦させることができた。(ネット情報を加えると延長筒を使用して1400~1900mmで合焦させることができるらしい。)

(2)焦点距離1400mm画角0.46°×0.26°でASIAIRのプレートソルブに成功*。自動導入が可能になった。(これって惑星自動導入できるということ。実際やっている人がいる。欲張らなければ惑星観望が楽になる~)

*ASIAIRのカタログでは0.2°~33°でプレートソルブが可能とのこと。

I、まばたき星雲

画像イ、CBPフィルター使用、30秒露出10枚のライブスタック、

(トリミング、きつめの画像調整あり、スマホ用ペルチェファン冷却あり)

まばたき星雲ははくちょう座の惑星状星雲。HST(ハッブル宇宙望遠鏡)の画像は魅惑の瞳だが、私、未熟者の画像は・・・;^^)まあ、これは第1歩(と思いたい)。

画像ロ、ライブ画面+焦点距離表示

Ⅱ、プレートソルビング テスト

(1日目)

ネットで色々調べると、皆さん延長筒を付けているので、私もSVBONYのヘリコイドつけて気持ちだけ延長して望む。曇り空。こと座のベガがどうにか目視できる。兎に角ピント合わせねばと必死。ベガでピント合わせと考えたが、導入できず、色々やってライブ画面を見ると、うす~いドーナッツ発見、ドーナッツをどうにか星に見えるまでに合わせることができた。プレートソルブはこと座のβ星シェリアクで1回だけ成功。この結果ASIAIRの焦点距離表示が1577mmに書き換えられたと思われる。

(2日目)

曇り空。成果なし。赤道儀化AZ-GTi+ASIAIRでベガの自動導入を試みるが永遠と100秒プレートソルブが続く。他も同じ。

(3日目)

はじめ大星夜のち曇り。ヘリコイドを外し、ガイド鏡をレッドドットファインダーに変えて望む。色々なことを試す。途中何かわからないが少し明るい星が入ったのでバーティノフマスクで気持だけピントをつめる。

ふとASIAIRの焦点距離表示を見ると1577mmのまま???ヘリコイドはずしたよ~

手動で1500mmに書き換える。導入画面に戻りGOTOすると、これまでの100秒プレートソルブの失敗が嘘のように10秒たらずでプレートソルブに成功。\(^o^)//そして、あっさり自動導入OK

なお、後でASIAIRの焦点距離表示見ると1400mmとなっていた(画像ロ)。

ここから急いでレッドドットファインダーをガイド鏡に変えるが、時既に遅し;^^)

リング星雲もガイド星も窓枠を越え観測範囲外へ。(^^;もう1日頑張るか~ハァ~

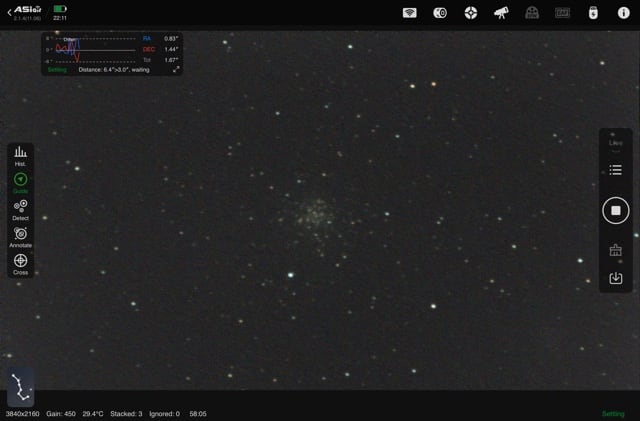

それならM56球状星団

雲でライブスタック3枚で終了。

あと色々試したが、雲が出てきて成功したのははじめのまばたき星雲のみ;^^)また次頑張る。(^^;

取りあえず1歩前進できた。

テスト日6月5~7日

場所メダカベヤ観測所

機材

主鏡 SKYMAK127+ASI585MC+CBPフィルター

ガイド SV165+ASI120MM-mini+UV IRカットフィルター

架台 赤道儀化AZ-GTi

制御 ASIAIR plus32G+iPad mini6

他 レッドドットファインダー、SV161ダブルヘリカルフォーカサー、ウェイト1.8kg(KASAI)+ASIAIR

ブログ作成後、参考にさせていただいたブログを調べていたら、他にもたくさん出てきたので、付け加えて紹介させていただきます。先輩方有り難うございます。

参考資料

01)元天文少年の星撮りブログ Mak127をDSO観望に活用しているブログ。

02)Skywatcher MAK127の焦点距離は1,500㎜ではなく、1,800㎜はありそう。 ブログ書き終えて偶然発見。これ知ってたら、3日も苦労しなかったかも。

03)土星、木星を撮影する時、気になる二つの事。 微振動と惑星のPlate solvingによる導入。 こちらの記事を参考にMak127でプレートソルブしようと考えた。

04)MAK127で撮った M51: 子持ち銀河 - 活き活きPC&園芸三昧 こちらは焦点距離1900mmでのMak127の活用例