~~~~~~

女 について

~~~~~~

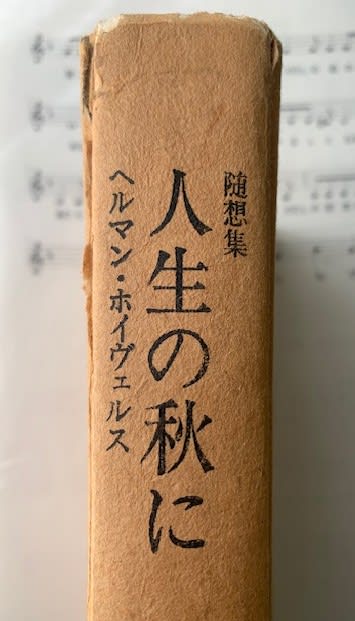

ホイヴェルス師は「女について」以下のようなことばを のこされました。

この間、新聞のアンケートがあって、あなたはもういっぺん世の中に生まれてくるならば、男と女といずれを選ぶか、との問いに対して男の98パーセントは男の方を望む。反対に、女の方では60何パーセントが、男の生活の方を選びました。

現代の哲学者、故マックス・シェラーは、一時は、とくに美しくカトリック的な思想を世の中に生かしたのですが、晩年には女性について失敗し、再び無神論に陥って、男女についてつぎのような説を宣言しました。「近ごろは女の解放のために女の人は誇って、あの女はすぐれた人間だなどというが、それはつまらない話だ。メンシュ(人間)というのは男ばかりにあたることばだ」と。こうして彼はアリストテレスの、女は未完成な男だ、という意見におちてしまった。

シュプランゲル博士は言われました、青年は自分の力で自分の行くべき道をひらいてゆくが、娘は自分が将来どうなるかという心配のために、若い年ごろはちょっと嫌な気持ちになると。女子が大学を卒業し、社会のあらゆる分野で男と競争して優位を保つとしても、はたして自分の心はほんとうに満たされるであろうかという疑問は、なお残ります。

ここまで平気でものを述べてまいりましたが、急に心配が一つ心に浮かんできました。私の国のウェストファーレンのある一人の婦人は、本科生として、しかもミュンヘン大学で四年間神学を勉強しました。非常に珍しいことであります。女性は詩人にもなり、あるいは、国を治める女王にもなりましたけれども、この神学生のように本気で神学を勉強した女性が、どこかにいたでしょうか。

ウェストファーレンの婦人たちは、以前、愛子会(現・聖心の布教姉妹会)のテレジア会長(愛子会の創立者)にかんして書きましたように、ウェストファーレンの男よりも元気なものです。たとえばドロステ=ヒュルスホフは、ドイツ第一流の女の詩人であってウェストファーレンの人です。そこでこの神学を勉強した先の婦人は、文学も修めまして、日本に来て、東京の大学で教えました。ある日曜日のミサで私は従順について説教しましたが、たとえば子供は親に対し、学生は先生に対し、妻は夫に対し・・・などと。これをきいたその方はたいへん不満をおぼえられました。あとで、どうもホイヴェルス神父の神学は、三十年か三百年ぐらい遅れているというのです。私も一生懸命に反省するつもりでありましたが、その方は後ほどドイツへ帰り、そこで女性問題を取り上げて、著書を発表なさいました。Das Bild der Frau heute『今日の女性像』という題名です。その本をよんでみて二つの点が目立ちました。

一つは、女という人間は男から理解することはできない。もっと根本的に人間の立場から見直されなければならない、ということです。そして、本人は立派に三、四人の子供の母親であるにもかかわらず、母の使命についてはほとんどふれていません。

二番目の点は、神学のほうで、まったく新しく女の問題を問わなければならないとというのです。この本はある男の神学者によって批評され、たしかにいろいろの問題を喚び起こしたが、解決の道はまだ知らされていない。とくに、生物学の方から見た母の使命にふれないなら、何も女の本質的な説明にいたらないではないか。それについては、旧約聖書のはじめの方で、女についての賢いことばが見いだされる。それは、女は男の助けであり、生命の泉である、と。じつに今日でも、心理学者の女性心理の謎にかんする研究はまだ十分ではない。女性みずからもこの謎を解くことはできなかった。やはり対立した男からこそ、この観察と研究がなされるべきものだ、と。

ちょうど、前にも申しましたように、日本人は自分のみを見て、日本人の心理を十分申し述べることはできますまい。いわゆる対立によって知識は光り輝きます。人間についても、われと汝の対立によって人間はみずからを自覚するのであります。

私の意見を述べてみますと、女の性質は創造主の特別の深い同情で計画されたものであります。神は弱い者に重い荷物を負わせ給うた。そして、人間の幸福は女によって生まれるのであります。この神の計画に賛成する女は幸いであります。なぜならば、人にとって、神の御旨以上によいものはないからです。ですから、女の人は男の二倍ぐらいの信頼で、神に自分の存在を委ねなければなりません。ミケランジェロはアダムとエヴァの創造を描いて、みごとに両性の心理の差別を見せてくれました。アダムは眠りから覚めて,眼を力強く上げ、第一に見るものは神の御顔です。エヴァは創造されてからすぐに神のみ前にひざまずきます。手を合わせ、顔を上げたその眼は、存在をいただいたその感謝でいっぱいであります。

二番目のエヴァはマリアであります。二世紀のイレネウスは、キリスト教の確信として、はじめてこのことを文字に託しました。キリスト教によって、弱きものは特別に認められ、救われたと聖アンブロシウスも言いました。マリアによって女は美化され、キリストによって強められたのです。キリストにおいて、男も女も、同じ人格と価値、同じように神の子、キリストの弟子になります。キリストによって両性は高く揚げられ、男の野蛮的な性質、女の動物的な弱さは(キリストによって)向上し、直されたのです。聖アウグスチヌスによって、この話の結論を結ぶことにいたしましょう。聖人は、ある説教でこう申しました。

「人間の身体は、創造主なる神からのものである。であるから、わが主キリストが肉身を受くべきものだとしたら、人間から身体を受けるはずである。世の中に、謙遜なものとしていらっしゃるために、むしろ女によって身体を受くべきである。ゆえに、両性に対して、改造の希望を与えるべく、ご自分は男として生まれ、しかも、女によって生まれ給うたのである。原始において、神の創造に悪いことはないということを知らせるために、人間をば男と女として創られた。そしてこの被造物の一つをも決して見捨てない。——見よ、われ(キリスト)は男として生まれた。われはもとより被造物を呪うものではない。罪だけを嫌う。ゆえに、両性はおのおのの名誉を認めよ。めいめいは自分の欠点を改め、双方は救霊を希望せよ・・・。」

ホイヴェルス師は冒頭でマックス・シェラーの例を引いておられますが、思想堅固な哲学者といえども、こと女の問題でつまずくと、神への信仰を失うほどのダメージを受け、誤った男性優位主義に陥ることが有り得るということでしょうか。政治家も芸能人も、そして神父も、女性問題には気を付けた方がいい。

シュプランゲル博士は男と女の間には身体的・生理的な性差のみならず、心理的にも実存的に本質的な性差が存在していることを示唆しているようにも思えます。

ホイヴェルス師の時代までは、神学の象牙の塔は男世だけの世界だ、という風潮が支配的だったのでしょうか。師は、女性が社会のあらゆる分野で男と競争して優位に立とうとする意志に対して疑問を投げかけています。

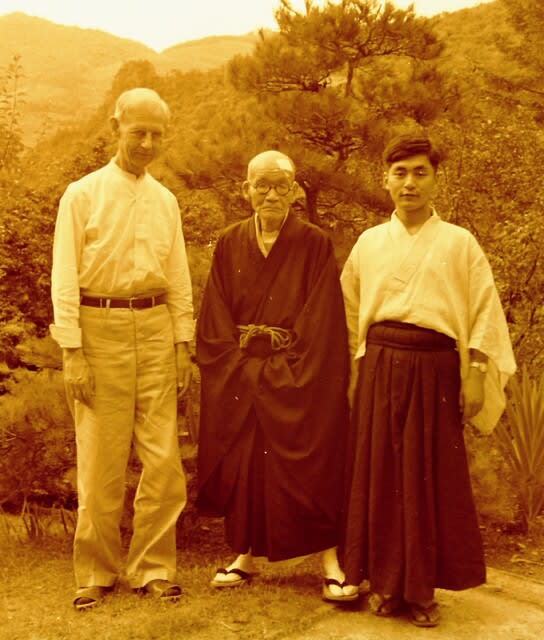

そんななかで、同郷、ウェストファーレン出身で日本で修道女会を創設した「御園のテレジア」会長は別格で、師と深い極めて親密な友情で結ばれた人ですが、私を日本各地に連れ歩き、古い友人を次々と紹介してくださった師でしたが、このテレジアさまにはついに引き合わされることなく、私にはついに謎の婦人のままに終わりました。

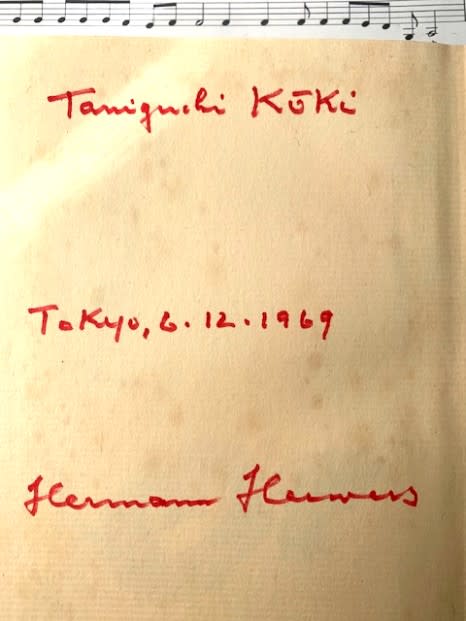

上に書かれているミュンヘン大学で研鑽を積んだ稀代の女流神学者は、どうやらテレジアさまとは別人のようで、これも日本で師と親交のあった人のようだが、彼女はホイヴェルス師の女性に関する神学論を30年、いや、300年時代遅れと酷評したようです。

しかし、師は反論します。女には子供を産むという、母として、命の泉としての使命がある。この点を無視し、捨象して男と対等な地位と権利をひたすら追求しても、女というものを理解しその存在の神秘を解き明かすことは出来ない、と。

そもそも、神は、土(アダマ)から人(アダム)を形づくり、エデンの園に住まわされた。そして、彼を深い眠りに誘い、彼の胸から抜き取ったあばらで女を造り上げ男のパートナーとされた。目覚めたアダムは、彼女を見るや「これこそ私の骨の骨、私の肉の肉、男(イシュ)から取られた女(イシャ―)と呼ぼう。」と喜びの声をあげ、アダムは女をエバ(命)と名付けた。

神は人に園の中央に生えている善悪の知識の木の実を食べたら死ぬといわれた。しかし、蛇(悪魔=うその父)はエバに「神は嘘つきだ。食べても死なない。食べて神のように善悪を自分で決められるようになると困るからそう言ったのだ。」という大嘘をついた。「神のようになりたい」というのは、今日に至るまで人間に対する最大の誘惑だ。エバはその誘惑に抗しきれず、取って食べ、アダムにも食べさせた。

悪魔の大嘘を信じて、神の命令に背いて不従順の罪で命の源である神から離反した人間は、命の対極にある死を自分に引き寄せ、その結果、楽園を追われ天は閉じられてしまった。そして、男は額に汗してパンを得、女は苦しんで子を産み、女は男を求め、彼は彼女を支配することになってしまった。これが罪の結果としての男と女の関係性である。だから、基本的人権として男女は平等だというのは自由だが、男女には役割の分担があり、男女の性差は人間性の基本に横たわり、この両極性の緊張関係にこそ人間の本質が見られる。

聖母マリアを第二のエバと呼んだのは二世紀のイレネウスだと師は指摘する。マリアの存在は単にキリストの死と復活によって贖われた新しい人類の母であるというにとどまらない。処女マリアは幼子イエスを産んだ。幼子イエスは、天地万物の創造主、全能永遠の三位一体の神の第2のペルソナ、神のみことば=ロゴスであり、神である。その神が、神としてのすべての属性を脱ぎ捨て、我々と同じ全き人間としてマリアから肉体を受けて赤子としてこの世に現れた。そして、彼は第2のアダムとなった。

つまり、マリアはギリシャ語のテオトコス(神の母)であり、神の被造物に過ぎないはした女でありながら、造物主である神の母となった、という驚天動地のパラドックスの主人公となった。

ホイヴェルス師が女について語るとき、被造物でありながら「造物主なる神の母」となったマリアの存在が意識の背景にある。全ての命の泉となり神の母となった母性に思いをいたすことなしに女について語ることは、決定的な片手落ちであって、問題の本質を完全に見誤ることになる。

基本的人権としての男女平等を論じるのは勝手だが、男女の根源的な差異と両極姓の間に横たわる緊張関係を忘れ、女が男と対等・同位になることだけに視野狭窄した論議には、妥当性があるとはとても考えられない。その点、LGBTのイデオロギーなどは、錯乱の極みというほかはない。

ホイヴェルス師の語り口には、神学の世界は男性の神学者に限られた聖域と見なす保守的ニュアンスが感じられないだろうか?1890年に生まれ、87才で生涯を閉じたホイヴェルス師より半世紀若い私の世代は、バチカンの最高の神学者集団である「教皇庁立国際神学コミッション」の約30人のメンバーの中に、5人ほど卓越した女性神学者がいるような時代を生きている。

私の大の親友のマリアンネ・シュロッサ―博士は、現在オーストリアのウイーン国立大学の神学部長で、前出のコミッションの有力メンバーであるが、今やカトリック神学の分野への女性進出のシンボルとなっている。30数年前に初めて出会った時の彼女は、黒海に注ぐドナウ川の上流の街ドナウヴェールトの出身で、当時ミュンヘン大学の博士課程のまだういういしい女子学生だった。初めて会った時、二人で楽しい東京の休日を共に過ごした。その後、何度もドイツで、ウイーンで、ローマで彼女に会ったが、昨年秋、私は久しぶりにローマで彼女と再会した。その時の思い出は私のブログに書き留めてある。まだ、読む気力のある方は、下のURLをクリックしてください。

★ ローマの休日 - :〔続〕ウサギの日記 (goo.ne.jp)