~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【新発見】 「日本26聖人」 世界最古の壁画

シエナの聖ベルナルディーノ修道院(イタリア)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

地中海に面したローマから、アドリア海側に出るためには、イタリア半島の背骨にあたるアペニン山脈の最高峰グランサッソ(巨岩山)の真下の長いトンネルを通り抜けなければならない。

アドリア海側から見たグランサッソの威容

トンネルを過ぎてしばらく行くと、高速道路の左手にテラモの町があり、その郊外にすっかり朽ち果てたシエナの聖ベルナルディーノ修道院の廃墟がある。

ある日、ローマのレデンプトーリス・マーテル神学院にテラモから2人の修道女が訪ねてきた。ベネディクト会のシスターたちだった。

彼女たちの修道院は、今どき珍しく、志願者が多く活気にあふれていた。彼女たちは県の文化財保護委員会から上記の廃墟を引き取り、修復して自分たちの新しい修道の場とすると言う壮大な計画を持った。長い時間と膨大な資金を要する計画だ。

院長のシスターは言った。この修道院の崩れ落ちた聖堂の壁には、世界最古と思われる「日本26聖人」の壁画が残っている。いま修復すればまだ救えるだろうが、このまま放置されればやがて劣化して失われてしまうことが目に見えている。このかけがえのない歴史的文化遺産の存在を広く世に知らせて、保存のために国際的協力を仰ぎたいが力になっていただけないだろうか、と言う相談だった。

応対に出たのは、ローマに亡命中だった「日本のためのレデンプトーリス・マーテル神学院」の院長の平山司教様と私だった。司教様はいたく感心され、私にできるだけの協力を惜しまないようにと指示された。

司教様は健康上の理由から現地視察に行くことを思いとどまられたが、私には早速現地を訪れ、写真を撮ってくるようにと言われた。

私は、修道院の修復への協力を求める日本語のDVDの作成にも関わった。テラモの地元のジャーナリストと一緒に作ったDVDが今手元にある。しかし、それをこのブログでお見せするためには私の編集能力が不足している。どなたかの協力が必要だが、いずれは実現したいと思っている。興味をそそられた方は申し出ていただきたい。

修道院の廃墟に向かう道を羊飼いに連れられた羊の群れが下りてきた。

今回は、まず手始めに、DVDの字幕に使った原稿と、私の素人写真を組み合わせて紹介しよう。

協力を約束してから早くも5年の歳月が過ぎてしまったが、日本に神学校が戻ることが本決まりになって帰国するまで、落ち着いてこの件に取り組むことができなくて、いつも気がかりだった。これから何が出来るか全く自信はないが、地道に周知の努力を重ね、支援の輪を広げていきたいと思っている。

日本のテレビ局による現地取材や篤志家の資金協力が得られれば、シスターたちの期待に少しは応えることもできるのだが・・・。

ここからはDVDのナレーションの原稿を使って話を進めよう

丘に向かう道端に車を残し、高台のカシの森とオリーブの林の境を行くと、こぬか雨に午後の大気はけぶり、聞こえるのはただ、風にそよぐかすかな葉擦れと、小鳥の羽ばたき、雨垂れの音ばかり。

テラモの町から谷を隔てて遠望する廃墟の聖ベルナルディーノ修道院

DVDのナレーションの気取った文体と、有り合わせの写真とはぴったりは合わないが、そのアンバランスを楽しんで読んでいただきたい。

威厳をまとった僧院は古色蒼然とし、痛ましく壊れ、うち捨てられていた。回廊の近くには野生化したぶどうの棚が、幾つかのしおれた甘い房をつけている。その実を田舎のパンと食べ合わせると、いにしえの質素な食卓の味わいが甦り、尊い歴史の遺産と自然の価値が、記念碑的建物の遺棄され崩れゆく姿と、際立ったコントラストを白日の下に曝す。

入り口の半月形の見事な壁画は、私たちを15世紀の教会の中に誘い入れる。

略奪でキリスト教的シンボルの殆どを失っているのに、なお圧倒的な神聖さを保つこの秘められた場所で、打ち砕かれた祭壇と消え残るフレスコ画が、偉大な感動を呼び覚ます雰囲気をかもしている。

聖堂の壁一面に描かれた日本の聖殉教者たちの十字架像、その雄々しくも痛ましい姿は、広く世界に語り継がれるにふさわしい。

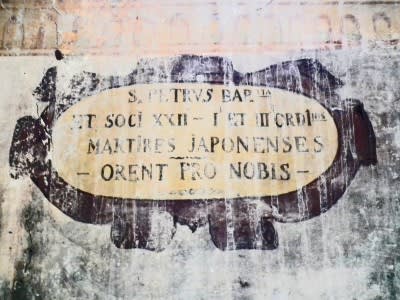

説明には「日本の殉教者。聖ペトロ・バプティスタと22人の仲間たち、私たちのために祈り給え!」とあるが、26人のうちフランシスコ会系でない3人は省かれた計算か?

画はあくまでも素朴なタッチで描かれている

回廊に囲まれた棘の生い茂った中庭。ここはもと菜園だったに違いない。しばし目を細く閉じ、想像力を廻らせば、香りに満ちた色とりどりの野菜が眼底に甦り、うっとりするようなエデンの園の情景に、思いを馳せることが出来るだろう。

台所を通って広い食堂に入ると、二つの高い窓から降りそそぐ光につつまれて、しばしの瞑想にこころを引き込まれる。精神と肉体のバランスとハーモニーの中で、自然と大地の産物に結ばれて営まれた、あの質素な修道生活を思って・・・

上の階へ通じる広い階段は、昼間のほのかな光に柔らかくつつまれ、壁の色を映して黄金色に染まり、中庭を見下ろす回廊の強い日差しと好対称をなしている。

窓と柱が織りなす光と蔭のリズムからは、幾世紀にもわたり住んでいた修道士たちの人型が見え隠れする思いがする。聖者の残り香は強く漂い、歴史を知るものには、フランシスコ運動と15世紀ヨーロッパの公的生活における最も偉大な人物の一人、この僧院を建て、ここにひと時を生きたカペストラーノの聖ヨハネの現存が感じられる。

案内の 3人のシスターたちとともに

サンタ・ルチアのフレスコ画

日本26聖人の壁画は正面の砲弾型の壁の左右と、祭壇向かって左の側壁面にある

何百年廃墟のままだったのだろうか

今、この僧院は本来の姿に戻ろうとしている。オッフィダのベネディクト会修道女たちの手に渡り、修復と改修に費やされる多くの時間と汗の後に、彼女たちの祈りと働きの場として甦るために。

盗まれた址に新しい鐘が釣られ、再び谷を越えてテラモの町にその音を響かせる日が来るだろうか

谷の向こうにはテラモの町の教会の塔が見える

ベネディクト会の修道女たちは知っている:「どんなに小さな寄付も神様の目には尊く、そのすべては《命の書》に記されることを。私たちの支援者は皆、恩人として永久に記憶され、祈りによる援助に欠けることがないことを。また、恵みを与えることに寛大な神様は、全ての厚意にご自身で豊かにお報いになることを。」

次世代の若い修道女たちに古い歴史の遺産を残そうとする姉妹たちの願いが届きますように

役所の修復事業の公告