~~~~~~~~~~~

二人の教皇の同時列聖式

~~~~~~~~~~~

2人の教皇が同時に聖人の位に挙げられて、列聖式が仲よく一緒に行われるということは、

教会の2000年の歴史の中でかつて聞いたことがない。

同じことは、確率としては世の終わりまでもう二度とないと考えた方がいいだろう。なぜか?

その様な稀な偶然が発生するためには、

二人の教皇の死去の年があまり離れ過ぎてていないことと、前者の列聖調査に要した長い時間に比べ、

後者の調査に要する時間が極端に短い必要があり、しかもその調査が偶然ほぼ同時に終わる必要があるからだ。

因みに、ヨハネス23世は1963年6月3日に亡くなってから列聖まで、その調査に51年近くを要したのに対し、

教皇ヨハネパウロ2世の場合はわずか満9年しかかかっていないのだ。

このことからして、教皇ヨハネパウロ2世の聖性がいかに疑問の余地のないものであったかがわかる。

私は、聖ペトロ広場で徹夜して歌い踊る自信がなかったので、初めからそれは諦めて、

列聖式の始まる朝、応接間のテレビの前に陣取って、デジカメをもって式の始まるのを待ち構えた。

昨夜の混沌状態から一変して、広場は整然としていた。

参列の群衆は聖ペトロ広場だけでなく、遠くテベレ川の川岸までぎっしりと埋め尽くしているようだ。

手前右半分の白い衣服の集団は、神父や司教などの聖職者たちだ。

遠目には整然としているが、テレビが大写しにした聖堂正面から天使城に向けて延びる道はこのような有様だった。

聖ペトロ広場の奥、大聖堂のファサードの前には祭壇が設けられている。

地上の人間の姿と比べれば、2人の教皇の絵がどれほど大きいかが分かるだろう。

黄色から赤へグラデーションのついた円形の花の植込みの左右の白い集団は、

後でこの大群衆にくまなく聖体を配って歩く司祭たちだ。

定刻10時に司式者の行列の先頭が姿を現わした。

沢山のいい写真を省略しよう。行列の最後から現れたフランシスコ教皇が最初にしたことは、

久しぶりに公衆の面前に姿を現した引退教皇ベネディクト16世に挨拶することだった。

他の枢機卿たちと同じ祭服を身に纏い、彼が教皇であったことを示す唯一の印は、

彼の帽子(教会用語でズケットという)がタダの枢機卿達は赤なのに、教皇であった印の白である点だけだ。

ベネディクト16世はさらに老けて見えたが、以前より健康そうだ。

暗殺に怯えるかのような目つきと緊張感はもうない。

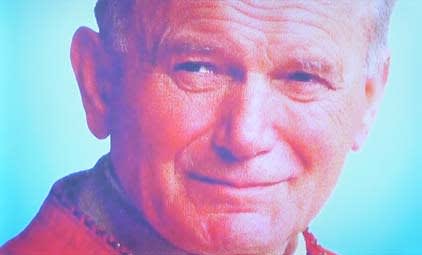

今日の二人の主役の一人、教皇ヨハネパウロ2世の巨大な絵をテレビのカメラがアップで捕らえた。

暖かい、優しい、しかし重々しい、毅然たる、・・・形容詞は幾つも重ねられる深い人格をにじませている。

忘れないうちに断っておくが、今日のブログの写真は例外なくテレビ画面を私のデジカメで撮ったものだ。

昔のテレビは、画面をカメラでとらえると、横に走査線の縞模様が映って絵にならなかったが、

今のハイビジョンの映像は、何とか観賞に耐える画質を保ってくれる。

行列が組まれ、祭壇脇に二人の聖人の聖遺物が運ばれてきて安置された。

左の聖遺物は、教皇ヨハネパウロ2世の血液を納めたクリスタルのシリンダーだ。

右側の遺物はヨハネス23世のものだが、中身が何であるのかはわからない。

2人を教会の聖人のカタログに書き加えることを厳かに宣言した後、

教皇フランシスコはミサを挙行した。

カメラを意識して愛嬌をふりまくいつもの顔とは別の顔の教皇がそこにいる。

ミサの中で信者は聖体拝領ということをする。平たく言うと、ミサの中で教皇がキリストの故事にならって、

丸い小さな白い薄いウエハーのようなパンの上に聖別の言葉を言うと、

その「パン」(には見えないけれど)はキリストの体に変るとカトリックでは教えている。

これは、実はこの聖ペトロ大聖堂が建設されたころ、プロテスタント改革を提唱した

ルッターとその追随者たちとカトリック教会との間で、真向から見解の相異が生まれた点ではあるのだが・・・

聖ペトロ広場だけでも20万人ほどはいる数の信者一人一人に聖体を配るのは並大抵のことではない、

しかし、その手際のいいことといったら・・・、広場からテベレ川まで伸びる大通りを埋めた群衆も含めると

30万人を下らないのではないかと思われる群衆に、あっという間に配り終えた。

2000人の神父が、一人150人に配った計算になる。

雨は降っていないが、黄色と白(教皇の旗の色)の傘が聖体を配る神父の居場所の印だ(上の写真)。

一人一人が白い丸い小さな薄いパンの聖体を手の平で、又は直接舌で受けていく。

聖体拝領がが終ると、感謝の祈りがあって、教皇の祝福があって、列聖式はつつがなく終わった。

前後約2時間余りだったろうか。

その後、テレビはこの列聖式に参列した各国の代表と挨拶をする教皇フランシスコの姿を延々と映し続けた。

上は、スペイン国王とその王妃。彼女だけがこの席に白いドレスをまとって出席することがゆるされたのではないか?

他の国の元首の奥方は、この席では、美人であっても何であっても、一様に黒のドレスで参列するのがしきたりと聞いた。

日本と言う国は無粋な国と言うか、外交音痴と言うか、教皇ヨハネパウロ2世の葬儀の時に、各国が元首か王室か、

それに准じる大物を送っているときに、現職でもない女性の元外務次官か何かを一人送るだけでお茶を濁し、

識者を仰天させた前科がある。

日本からは、皇太子夫妻が来るのが相応しい絶好の国際弔問外交の晴れ舞台だったのに、惜しいことをした。

それでないと、国の風格上他国とのバランスが取れない事を島国の外務省は理解していなかった。

今回、私は注意深くテレビの映像を見ていたが、アジア人、アラブ人と一目でわかる大物たちも多くいる中、

日本人と思しき人物が教皇フランシスコに近づくのをついに見逃した。

日本政府は、今回はたしてこの出来事に相応しい人物を送ったのだろうか?

長い外交的挨拶の一段落するのをじっと待ちかねていた群衆に姿を見せるために、

教皇は「パパモビレ」に乗って広場に出た。

ここからはお馴染み、この教皇の面目躍如たる場面だ。誰にも万遍なく笑顔を振り撒いていく。

写真に撮り損ねたが、この開けっぴろげの小さな車の中に、何度も花束や縫いぐるみの人形などが投げ込まれた。

それを教皇は気さくに受け止めたりもした。・・・ということは、その気になれば手榴弾だってなんだって・・・

思うだけでも恐ろしい。

一旦ことがあった時、このおもちゃのカートのようなパパモビレ、

護衛を乗せて病院まで疾走するようには出来ていない。

かれは天才的な俳優なのだろうか?人の目を、カメラをしっかり意識しているように私には思える。

この中のどこかにパパモビレが居るはずなのですが・・・、はてな?よくわかりませんね!

念のためその前後の写真を拡大してみたら、ああ、いたいた!シークレットサービスの黒服を大勢従えて・・・

このあと歴史上初めてのことが起きる。パパモビレがバチカン領地の境を越えて、イタリア共和国に進出するのだ。

(この車にイタリアの公道を走る交通省の許可が出ているのかと余計な心配をした。)

テベレ川の岸辺、つまりカステロ・サンタンジェロ(天使城)前の広場のあたりまで、バチカン市国の領土の外を

教皇がオープン自家用車でドライブするというわけだ。

教皇の車はこのあたりでテレビ局の固定カメラの射程範囲から外れていく。それで中継番組はここで終わった。

その後、引き続き、教皇ヨハネパウロ2世の生涯を追った映像番組が放映された。

私は、昼食の始まりを告げる神学校の鐘の音を無視して、引き続きテレビの前にとどまった。

1963年に始まり、1965年に幕を閉じた第二バチカン公会議時代のカルロ・ボイティワ枢機卿。

言うまでもなく、今回列聖された教皇ヨハネパウロ2世の若かりし日の姿だ。

彼はこの時すでに、教会に一大変革をもたらした公会議の優秀なブレインとして頭角を現していた。

教皇はポーランド人として、連帯のワレサ議長をバックアップし、ポーランド共産党の崩壊を引き出した。

ソ連は体制崩壊の危機感に襲われ、暗殺者を差し向けて教皇を亡き者にしようと企てた。

刺客の凶弾を受けて倒れた教皇を乗せて、猛スピードで病院に向けて走り去るパパモビレ。

ベンツ製の白の頑強な大型オープンジープだった。

私の記憶の中では、ダラスで暗殺されたJ.F.ケネディー大統領の、

狙撃後、ジャックリーヌ夫人とともに猛スピードで走り去るオープンカーのイメージとダブるものがある。

ジープの床、シークレットサービスの足元に倒れ込んだ教皇ヨハネパウロ2世

奇跡的に一命を取り留めた教皇。ジェメリ病院の一室で。

後日、教皇ヨハネパウロ2世は自分を暗殺するために差し向けられた殺し屋を牢獄に訪問した。

プロの暗殺者としてあらゆる鍛錬を受けた狙撃殺人マシンのアリ・アグサ。

彼が狙った獲物は絶対に100%の確率で死ななければならない。失敗は有り得ない必殺人なのだ。

自分の独房に現れた教皇ヨハネパウロ2世を見て彼は亡霊を見た思いがしたに違いない。

あの距離からターゲットのあの部位に自分の銃弾は確かに命中したのをプロの目で確認している。

経験値から言って、腹部内臓をずたずたにされたそのターゲットは、

絶対に死ぬ以外に道はないことを彼は知リ抜いていた。

だから、彼は神の介入なしには絶対に起こり得ない「奇跡」が起きたことを直感しただろう。

教皇は彼を抱き、許しを与えたが、それは無神論教育を叩きこまれ、

生きた殺人兵器に育て上げられた彼の心に届いた気配はなかったようだ。

彼は既に心の無い機械に造り変えられていたのだろう。

後は神様の憐れみに任せるしかない。

私は教皇暗殺について10編のブログを書いている。興味のある方はどうぞご覧ください。

以下、教皇ヨハネパウロ2世のヒューマンな面を捉えた写真を綴ってみよう。

こらえきれず笑いこける教皇

渋く、太く、かつまろやかな男っぽい低音でバンドに会わせて歌う教皇

特製のゴンドラでベニスの祭りに参加する教皇

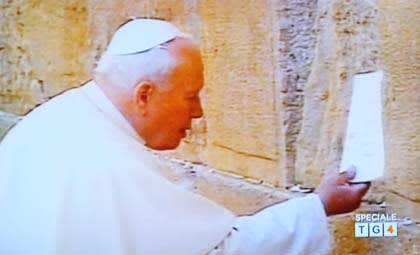

エルサレムの嘆きの壁の前で何やら願い事(祈り)の紙を石の隙間に入れる教皇

ランチに乗ってニューヨークの港を廻る教皇。右後ろに霞んでいるのは自由の女神。

大の山好き。アルプスの雪渓のあたりを行く教皇ヨハネパウロ2世。

怒りをあらわにする教皇。その眼差しの厳しさ。マフィアを断罪する時、

こぶしを打ち、声は怒りに震えていた。

パーキンソンがかなり進行しているのに、楽しげに踊る教皇。

晩年、人に支えられなければ歩行も儘ならなくなってからも、それでも公務を続けた教皇。

2005年4月2日に教皇ヨハネパウロ2世は亡くなった。そのとき世界中が泣いた。

それから6年。2011年5月教皇ベネディクト16世は彼を福者の位に挙げた。

その列福式に先立って教皇ヨハネパウロ2世の棺は聖ペトロ大聖堂の地下墓所から掘り出された。

質素な木の棺には数か所にひび割れが入っていた。

聖ペトロ広場で執り行われた列福式の時、祭壇の前方に安置された福者教皇の棺

列福後、聖ペトロ大聖堂の右側の脇祭壇に安置し直された教皇ヨハネパウロ2世の墓の前で祈る、

教皇フランシスコ

思えば、教皇ヨハネパウロ2世という人には、観衆の受けを狙った演技がなかった。

人の目を意識するところがまるでなかった。それでいて、言い知れぬ魅力を醸し出していた。

世界中の人々の、特に若者の心を引きつけて已まない不思議な雰囲気を漂わせていた。

私は彼を小さな子供の時から、まだ何も分からないのに「神様爺ちゃん」と呼んで愛し、親しんで、

その写真をぼろぼろになっても身につけて離さない、(まだ)クリスチャンでない若い日本人の女性を知っている。

教皇ヨハネパウロ2世は世界中にそういうファンを持っている不思議な「爺ちゃん」なのだ。

生前彼は世界のスーパースター、世界一のアイドルだった。今もその余韻は消えない。

~~~~

教皇ヨハネパウロ2世の列福から3年11か月の異例の速さで列聖にたどり着いた。

そして、その先はこのブログの最初に戻るのだ。

(ひとまず終わり)