~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

泰阜(やすおか)村「カルメル会修道院」縁起

(そのー3)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

馬場神父を大阪教区から不正にして無慈悲にも追い出したのは、第2次世界大戦中から戦後にかけて37年の長きにわたって大阪大司教区に君臨した田口芳五郎大司教・枢機卿だった。

戦勝国アメリカは、戦後の日本統治の手段の一つとして、キリスト教を大いに保護・優遇した。カトリック教会も占領軍を後ろ盾に日本各地の一等地にたくさんの土地を取得した。そして戦後の土地神話のもとで巧みに土地ころがしをして、教会に大いに富をもたらしたことで田口大司教は知る人ぞ知るの存在だった。

しかし、一人の人間が長期間、しかも終身にわたって権力の座についていると、様々な弊害が生じるのは聖俗を問わず世の常だ。大阪教区の板倉神父が大司教の教会統治の問題点を批判してパンフレットを作り流布した。それに対する制裁として大司教は同神父を幼稚園園長職から解雇した。首にされた神父は大司教を相手取って不当解雇撤回を求めて裁判に打って出たが、その神父を馬場神父ら「雑魚の会」のメンバーの若手神父たちが支援して立ち上がったのだ。

カトリックの大司教と言えば、教会の中では絶対権力者だ。田口大司教の逆鱗に触れた「雑魚」どもが、教区外に追放されたのは当然と言えば当然のことだった。しかし、彼らが何か不正を働いたとか、悪徳に走ったとかいうわけではないから、一部の人々の同情は彼らに集まっていた。神様の目からすれば、彼らの方が正しく、正義と愛徳に反したのは大司教の方だったのではないか。

泰阜村縁起のそもそもの発端は、この若手造反神父たちの追放にあった。無慈悲にも教区を追われた馬場神父らが、司祭としてのアイデンティティーと生き甲斐を求めて、もがき、苦しみ、手探りで障害児のコロニーの企画書をー私をもその賛同者に巻き込んでー作り、それをもって全国を巡り、やっと見つけたスポンサーが泰阜村だった。

その後の展開については「泰阜村縁起」(そのー1)と(そのー2)に詳しく書いたからもう一度読んでいただきたい。

田口大司教が1978年に亡くなると、安田大司教がその後を継いだ。

安田大司教は正しい人だったのだろう。田口大司教の圧政の犠牲になって散らされた羊たちを探して、救済と名誉回復のために動いた。そして、馬場神父の好きな洋酒を一本下げて、わざわざ泰阜村までやってきた。不正に教区を追われた馬場神父に司祭としての身分を認証し名誉を回復するから教区に戻るようにと説得するためだった。

しかし、馬場神父は過去の問題には蓋をして、ただ教区に戻れればそれでめでたし、めでたしという考え方には同意しかねた。そして、田口大司教の横暴に忖度して、馬場神父らに対する不当なイジメに手を貸した実行犯たちに対する何らかの処分を求めた。これにはさすがの安田大司教も怯んだ。田口大司教亡きあとも、それらの重鎮神父たちは教区の実権を握っていた。新任大司教といえども彼らに一目置かなければ教区の掌握は難しかったからにちがいない。

安田大司教は持参した酒を残して、成果なく帰っていった。こうして、馬場神父の処分解除と名誉回復の貴重なチャンスは失われ、引き続き泰阜村に放置されることになった。

その後、馬場神父は体調を崩した。精密検査の結果、かなり進行した癌が見つかった。神父の身柄は泰阜村から大阪のカトリックのガラシャ病院に移されたが、この時の大阪教区による馬場神父への処遇には手厚いものがあったと思われる。

馬場神父が田口大司教から迫害を受けて苦しんできたことを、心ある人々はみな知っていた。彼の葬儀は、教区を挙げて盛大におこなわれたと聞くが、彼の復権と名誉回復は死後になってやっと実現したと言えるかもしれない。

私は今なぜこのことを書くのだろうか。

それは、私がいま、あの時の馬場神父ときわめて類似した状態にいるからだ。

私は、恩人の深堀司教引退後、同司教の路線を継承する使命を自覚し、新求道共同体のさらなる発展と、設立された「高松教区立レデンプトーリス・マーテル国際宣教神学院」の存続基盤を確かなものとする責任は自分に託されたと自負していた。

一方、新任の溝部司教は「新求道共同体」の解体と「レデンプトーリス・マーテル国際宣教神学院」の閉鎖を目標にして、自信満々乗り込んできたのだった。

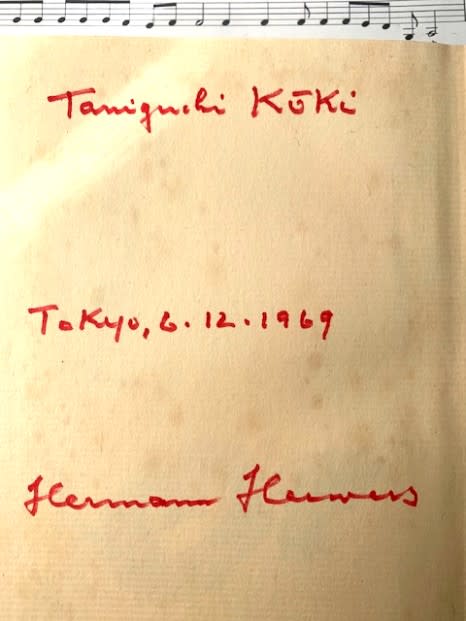

溝部司教が着任後初めて私に会ったとき、開口一番「谷口神父さん、あなたは神学校の建設や、深堀司教様の裁判問題の解決のために、教区に大変貢献してくださった。有難う。さぞご苦労が多かったことだろう。少し休息が必要ではないか。ついては一年間のサバティカル(休養年)を贈りたいと思う。ローマにでも行って少し羽を休めてはどうか。一年後にはまた元の三本松教会の主任司祭として続けてもらいたい」と切り出した。言葉は優しいが、魂胆は見え透いていた。

一方、その時の私は休暇どころではなかった。東讃地区の拠点である三本松教会の主任司祭になって、聖堂を改築・拡充し、地域の住民に呼びかけてカテケージス(信仰入門講座)を開いて、キコと聖教皇ヨハネパウロ2世が始めた「新求道共機関の道」の新しい小さな共同体が誕生したばかりだった。それらを捨て置いて、のんびりローマで休暇などあり得なかった。

しかし、これは優しい勧めなどではなかった。新司教にとっては、新求道共同体の弾圧と神学校の閉鎖のプログラムの障害を取り除くために、私の排除は最初に実行しなければならない不可欠な一手だった。だからこの休暇案は司教権限による私への絶対命令だった。

拒否すれば司教に対する不従順を口実に、聖職停止、教区外追放が待っているのは火を見るよりも明らかだった。受けても、断っても嵌められる諸刃の罠だった。

三本松の信者たちーとくに新しい共同体のメンバーたちーは不穏な気配を察して、いくつかのグループに分かれて、それぞれ司教に面会を求め、「谷口神父は本当に一年後に私たちの主任司祭として戻って来るのですか?」と確認しに行った。そのたびに、司教はにこやかに「もちろんですとも。休暇が明けたら谷口神父さんは必ず皆さんのもとに帰ってきます。ご心配なく。」と確約した。

一年間をローマでどう過ごしたかは省略するが、11カ月余りが過ぎたころ、司教から初めて届いた短いメールには、「残念ながら教区の事情は改善されていない。したがってあと2年間の教区外生活を命じる」と記されていた。

「飢えるなり、野垂れ死にするなり、どうぞご自由に」という冷たい響きがそのメールにはあった。初めから経済的支援は司教の頭には全くなかったし、私の手持ちの金も底をついていた。しかし、何よりもひどいと思ったのは、三本松の信者たちにした司教の確約があっさりと反故にされたことだった。

そうだ、日本に帰ろう。帰ればなんとかなる。

私には日本にただ一か所、誰にも奪われることのない、秘密の隠れ家があった。

新潟県との県境に近い長野県の北端に野尻湖という静かな湖がある。そのほとりにNLA(野尻湖国際村)と呼ばれるプロテスタント各派合同の外国人牧師らの集落があった。戦時中は敵性国の外国人の収容所にもなった場所だが、一山に300戸ほどの夏用の別荘がある。もともとは明治の時代に欧米からはるばる船で来日し、一生故国に帰ることもないかもしてないという覚悟で日本の宣教に献身した牧師たちの家族が、夏の休暇を一緒に過ごすために開いた村だった。

その別荘の一つがアメリカ帰りの私の大叔父のもので、大学生の頃はよく遊びに行ったものだった。その近くに一人の未亡人が住んでいた。彼女には私と同じ年齢の一人息子がいた。東大から慶応の医学部に進んだ俊ちゃんという優秀な若者だった。その彼が自殺した。

山尾夫人は愛する息子の思い出の詰まった野尻の家を手放しかねていた。そこに長い間姿の見えなかった私がふいに神父姿で現れた。私は午後のお茶を頂いて、懐かしい思い出話をした後、神学の勉強を続けるためにローマにもどった。その後から手紙が追ってきた。曰く、「あなたに会って心に閃くものがあった。息子の思い出の詰まった野尻の家をあなたに贈りたい。」

私はすぐ高松の深堀司教様に手紙を書いた。「これこれだが、私は神父になる前に銀行マン時代に持っていた家も資産も全部処分して無一物になって聖職についたのに、今さら別荘など所有していいものか」と相談すると、「その家はきっといつかあなたを護ってくれるものになる。ためらわず受け取りなさい。」という返事が返ってきた。

その司教様の予言がまさかこんな形で的中するとは夢にも思っていなかったが、私はローマから帰るとまっすぐこの山小屋に潜り込んだ。私を護ってくれるものはこの地上にこの家しかなかった。余談だが、その前後の数年間、不思議なことに私は新求道共同体の責任者たちから何の接触も、支援も受けなかった。全く孤立無援だった。

最初の冬は厳しかった。板一枚の上をトタンで葺いただけの屋根。壁や床は夏の別荘としては十分だが、上越の豪雪地帯で気温零度以下、1.5メートル以上の根雪に埋もれると、隙間風の寒さを防ぐ術がない。朝起きたら布団の襟元に吐く息が凍って白くなっていることも稀ではなかった。

根雪の上に新雪が30センチも積もると、買い物には雪の斜面を泳ぐようにして公道に出るしかない。寒さに震えながらひたすら遅い春が来るのを待ちわびる孤立無援の毎日が続いた。春のある日、地方の新聞に、「国際村の別荘に死後数週間の男性の凍死体発見」という小さな記事が出ていても不思議ではなかったが、冗談にもならない。

初めての厳冬を辛くも生き延びた。しかし、恐ろしくて次の冬に立ち向かう勇気は湧かなかった。幸い、親友のシスターが施設長をしている養老院に、小金持ちのおばあちゃんがいて、山小屋の冬仕様への改造資金を出してくれた。200万円 近い額だった。

こうして2度目の冬も一人寂しく雪に埋もれて耐えて、やがて2年間の教区外追放生活が終わろうとしていた。しかし、今度は司教から何の指示も来なかった。だからと言って、言い渡された二年間を超えてそのままいれば、今度は従順に反して勝手な生活をしていると、あらぬ言い掛かりをつけられる恐れがあった。そこで、満期の日に野尻湖の別荘を発って高松に向かって車を走らせた。

京都を過ぎたあたりで、司教館に電話を入れて、2年の追放が終わったからいま司教館に帰るところだと告げると、「司教は東京に行って留守だから、引き返せ。来るな。」と司教館の職員が言う。私は、「もう目と鼻の先まで来ている。今さら引き返す気はない。このまま司教館に乗り付け、そこで司教の帰りを待つ。」と言って一方的に電話を切った。司教館の駐車場で車に寝泊まりをしながら司教の帰りを待とうと腹をくくっていたが、着いてみると、事務職員は客室を空けて待っていた。急ぎ東京の司教と相談したのだろう。

私が司教館に住み着いて動こうとしないのに業を煮やした司教は、私を追い出すために一計を案じた。深堀司教の時代にアントネロ神父が司教の許可を得て高松市の郊外に宣教拠点を開いていた。溝部司教はその例に倣って、八十八か所の名刹「志度寺」で有名な志度町に開拓宣教拠点を開け、支度の一時金として150万円を支給する、と提案してきた。

私は「準備が整ったらそこへ移る」と言ったが、「それはだめだ。今すぐ司教館を出て、それから準備にかかれ」ときた。それで、当時まだ存在していた神学校に私物をまとめて移り住み、そこから宣教拠点開設の準備を始めようとした矢先に、「計画は変わった、宣教拠点の話は白紙に戻す。150万円の支度金ももう渡す必要はないだろう。」と言ってきた。全ては追い出すためのだまし討ち、大嘘だった。

ごたごたしているところへ、ローマ教皇に任命された全権特使のハビエル・ソティル神父が高松にやってきた。司教は私を旅人神父として教区外に放出すると提案し、ハビエル神父は、司教が書くべき派遣状の文面を用意したが、司教は自分ではそれにサインせず、司教館事務局長の信徒にサインさせた。

以来、今日に至るまで、私はその紙切れ一枚を根拠に国際放浪神父の生活をしている。

本来、サバティカル(休暇年)は長年の功労に対する報奨として、本人の請求に基づいて許可されて与えられるものではあるが、司祭不足の昨今、普通にはそう簡単に与えられる贅沢ではない。まして、教区外に追放するための口実として、命令で取らされるべきものではない。

同様に、旅人神父の身分も、本人が心にそのカリスマと召命を感じて、申し出て、許可されて与えられるものだ。本人がそのカリスマを感じず、希望も出していないのに、教区外追放のために、司教命令で取らされるものではない。

馬場神父たち「雑魚」は田口大司教を批判して教区外追放にあった。しかし、最後には名誉は回復され大阪教区の司祭と認められて死んだ。

私の罪状は「新求道共同体」と「神学校」という深堀司教の遺産を護ろうとしたことだ。私が教区に居て正当な地位・職責にとどまっていたら、新任の司教が前任者の遺産を乱暴に破壊しようとしても、抵抗して簡単にそれを許さないだけの自信がわたしにはあった。

私は誰も攻撃したり批判したりしなかった。それなのに、私は教区外追放にあった。私は死んだらどうなるのだろう。打ち捨てられたままの野垂れ死にが目に浮かぶ。キリストはそうなった。そして、天の御父は彼に復活をもって報われた。

私は正直なところ、溝部司教に司祭の給料を打ち切られて教区外に追放された時、これからどうやって生活すればいいかと先行きを恐れた。世俗に戻って働かなければならないかと心配もした。しかし、その後の生活を通して聖書の言葉に偽りがないことを、身をもって体験した。

「空の鳥をよく見なさい。種も蒔かず、刈り入れもせず、倉に納めもしない。だが、あなたがたの天の父は鳥を養ってくださる。あなたがたは、鳥よりも価値あるものではないか。」(マタイ 6:26)「なぜ、衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか、注意して見なさい。働きもせず、紡ぎもしない。しかし、言っておく。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。まして、あなたがたにはなおさらのことではないか、信仰の薄い者たちよ。」(マタイ6:28-30)

しかし、イエスはまたこうも言われた。「狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが、人の子には枕する所もない。」(マタイ8:20)私もそうなった。

来し方を振り返るいま、これらの言葉はまさに文字通り真実だということを納得した。馬場神父もきっと身をもって同じ体験をしたに違いない。