宇陀の気温は29.8度であったが、この日の最高気温は奈良市内が31.6度。

五條も31.3度。

気温がもっと高かったのは十津川村の34.5度。

全国でも2番目の気温になったそうだ。

近くの上北山村は34.2度。

太平洋沿岸の熱気が吹きあげたのかな。

気象観測してから5月気温としても最も高かった気温は記録になった、と夕方のニュースが伝えていた。

その暑さから逃げたのかどうか別にして拝観していた史料保存館は冷房が効いていて涼しかった。

拝聴した時間帯は午後3時から5時までの2時間。

記録は明日も更新されそうだと伝えていたから日中行動は日差しを避けたいものだ。

写真家Kさんから電話をもらったのは5月2日だった。

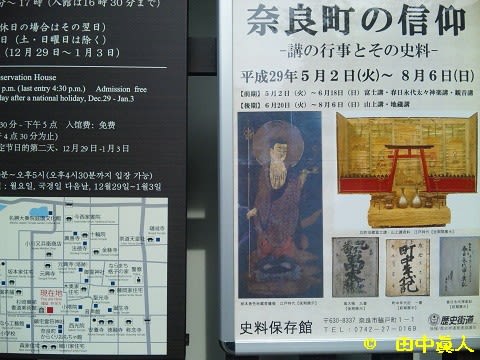

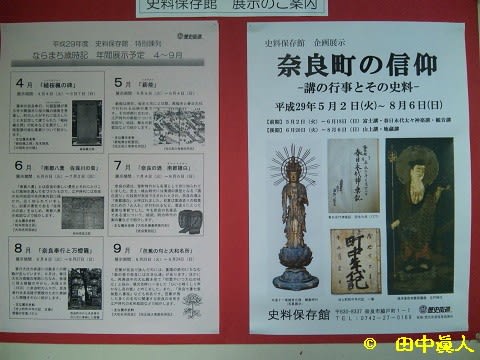

何度か訪れた奈良市史料保存館で企画展展示をされるようでから興味があれば是非どうぞ、ということだ。

その企画展は前期、後期の2部構成展示。

すべての展示物を交替展示するのではなく一部だけが前期、後期に分かれる。

つまりは前期、後期のすみ分けである。

5月2日から始まる前期は富士講に観音講、春日永代太々神楽講である。

6月18日までの展示で一旦締めて、6月20日から8月6日までの後期は山上講に地蔵講となる。

ここでいう山上講は前期に展示する富士講のことである。

寄贈した町の講は表面に山上講。

裏面に富士講と提灯だけが転換するが、展示される収納物品はまったく同じものである。

ここまで読まれてかたはピンと思われるだろう。

今回の展示テーマは「奈良町の信仰・講の行事とその史料」である。

史料保存館に寄贈された奈良の町屋講中が大切に仕舞われたモノモノである。

それは構造物であったり古文書であったりする。

いずれにしても「講」の取材は私が特に留意している民間信仰。

奈良県内は多種多様というか、さまざまな「講」の存在があった。

数えればきりがないのでここでは揚げないが、近年においては高齢化、費用或は精神的負担などによって後を継ぐ者も出てこずにやむなく解散した講は増える一方である。

そういった事態になるまでに行事の在り方を記録、取材したいと思うようになったのは、そういった現状を各地で聞くようになってからだ。

現状も含めて一部ではあるがカメラのキタムラ奈良南店で題して「大和の講」を8枚組の写真で紹介展示したことがある。

第11回とあるから平成25年の1月から2月にかけて展示していた。

展示される物品を拝見して少しでも講の取材に生かせたい。そう思って訪れた。

学芸員でもある館長が作成した解説資料がある。

「講」というものは、元々が仏教の言葉。

仏典を研究する学問僧の研究集会が起源であると書いてあった。

時代が下がるにつれて、仏教以外のさまざまな信仰行事やそれを行う集団も意味するようになった。

僧から民間に下りていった時代はいつからだろうか。

武家ではないように思える民間信仰は庶民。

町屋であれば町屋衆。

村であれば村民。

場は違えども「講」の名は同じ。

例えば伊勢講であれは伊勢大明神を信奉する集団。

愛宕講であれば京都の愛宕大明神。

庚申講であれば青面金剛童子。

特に一定の神社信奉でもない。

観音講であれば観音さん。

十一面観音菩薩を祭る長谷寺でもない。

西国三十三番ご詠歌を唱えることから西国三十三カ所の寺院に番外の地区の観音さん信仰である。

講は男衆もあれば女性だけの場合もある。

如意輪観音を祀る十九夜講がそれだ。

このことばかりを書くわけにはいかない。

館内に入って展示物を拝見する。

度肝を抜いた展示物は富士山に大峯山信仰する富士講・山上講である。

富士山の近辺に内八界、外八海の名がある。

富士五湖の名である。

富士山の信仰柄買ったものだろうと推定される。

信仰があったのは瓦町旧蔵の富士講/山上講祭壇である。

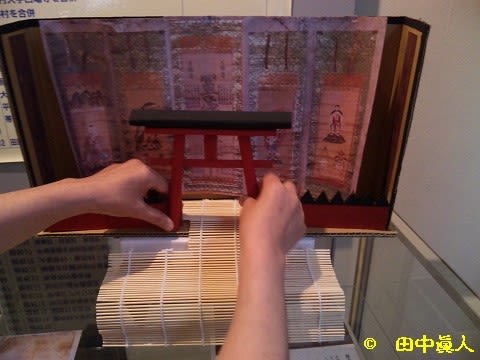

展示物は持ち運びが可能な組み立て式になっている祭壇である。

屏風に鳥居や掛軸などを収納する木箱の道具箱がある。

尊像を描く5枚(※中央に冨士浅間大菩薩を配して左に理源大師像・役行者像。右に不動明王像・中央に雨宝童子像を配置した三神像)の掛軸である。

文字は小さくて判読できないが、冨士浅間大菩薩の掛図下部に「内八界」の文字があるそうだ。

なかには富士五湖の“あまみ湖”、“四(し)びれ湖”、“すご湖”もあると解説くださる。

掛軸を丸めて納める軸箱は別途にある展示物。

それら道具を一切合切納める木箱は背負子で背負って運ぶ。

場に着けばそこで組み立てて設営する。

幅は210cmの高さが92cmにもおよぶ祭壇の厚みは20cm。

組み立てたら大きくなるが、道具箱に収めばそれほど感じない。

ポスターにその様子を撮った映像がある。

屏風、鳥居、尊像掛軸を配置した舞台の下にあるのが道具箱収めの木箱である。

道具、木箱も含めて傷痕が見える。

移動中にどこかとぶつかった痕跡であろう。

その色具合からいっても相当古い代物。

資料では江戸時代とある。

他に付属一式として瑞垣、薦(こも)、経文、御幣、提灯、三鈷鈴、錫杖、木札がある。

掛軸を吊るす主たる祭壇は富士講の営みであっても山上講の営みであってもまったく同じ。

異なるのは提灯に書かれた講名である。

実は反転すれば「富士本講」と「大峯山上」に入れ替わるのである。

つまり、大峯山上講の母体講中から富士講もできたというわけである。

もう一つの特徴は施主名がある瓦町の人たちだけでなく、近隣の東城戸町や柳町の人の講員も居たということだ。

富士宮、村山の地が登山口。

享保年間(1716~)と推定される江戸時代。

村山口に三つの坊があった。

それがわかったのは数える木札であった。

念仏経文に般若心経を唱えること10回をあげたことなど教えてくださる。

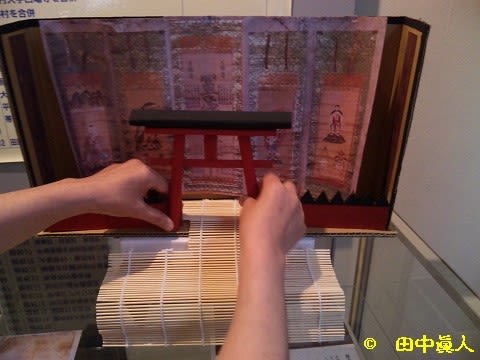

お話しする機会が設けられたので、こういうモノを作っていると見せてくれたダンボール紙で製作しミニチュア版の祭壇。

縮小サイズは1/8。

忠実に計測して原型作り。

色も縫ってそれらしくなった鳥居。

薦にあたるモノは市販品の簾を利用したもの。

5幅掛軸はそれらしく描く時間は確保できない。

こればっかりは写真で撮って切り貼りだ。

精巧に作られた祭壇に惚れ惚れする。

ちなみに展示解説板書に書いてあった富士講。

「南都では、富士登拝のかわりに在所の川に入って入水。身を清める垢離を行う富士垢離が行われていた」。

奈良町では「毎年六月に吉城川入って富士講中が垢離をしていたという記録がある」とあった。

奈良県内の事例は多くもないが各地に富士講、或いは浅間講があったことは知られている。

なかでも、今尚、入水して身を清める垢離をしている地域がある。

電話をしてくれた写真家Kさんとともに取材した奈良市上深川町・富士講の富士垢離、奈良市柳生町・柳生下町の土用垢離、奈良市阪原町・富士講の富士垢離がある。

ちなみに旧月ケ瀬村の石打に古文書があるようだ。

その古文書には講中の行き先、つまり行程が書かれているというからどこをどう巡って富士の山に参拝したのかわかる文書。

価値のある記録書でもある。

阪原町の富士講は祭る石で造られた山の形がある。

それが富士の山。

講中が崇める富士の山であることもわかったというから、えー取材をしたと思っている。

もう一つの展示物品は内侍原町自治会が所有していた春日信仰の春日永代太々神楽講。

寄託した展示物は『春日永代神楽記(諸事記録控書)』ならびに『春日社永代太々寄進集帳』。

もう一点は観音信仰の観音講。

井上町が寄託した史料は『町中年代記』。

毎月17日が観音さんの縁日。

その日に井上町の観音講の営みをしているとあった。

そのことについては今もなおされている女性ばかりで構成される観音講の営み。

西国三十三番のご詠歌は井上町会所で午後にしているようだ。

また、廻り地蔵の習俗もあったそうだ。

高齢者による営みは6月末とか・・。

詳しいことは井上町を訪ねるしかないだろう。

ところで拝見中に館内を移動する男性と目が合った。

民俗行事に詳しい専門家の奈良市教育委員会のⅠさんに出合った。

お久しぶりに合わす顔に私の身体のことを気にかけておられた。

なんとか取材もできるようになってもうすぐ取材数も1800件に届くようです、といえば、2000件に到達したらお祝しようかと返してくださった。

あと何年かかるかもしれない民俗行事。

70歳になるまでに納めてみたい、と思った。

実際に1800件超えした行事はこの年の7月23日に取材した奈良市古市町の北の地蔵さんだ。

今回の展示はガラス張りコーナーだけでなく写真パネル展示もある。

それに載せていたのは富士講や山上講の石碑である。

天保六年(1835)建之の富士講石碑は西木辻町。

同じ場にもう一つの石碑は慶応元年(1865)の山上講石碑である。

その石碑について館長が解説してくださっているときに同じ場で聞いていた高齢のご夫妻がこういった。

夫妻が住む地域は京終(きょうばて)との境地。

県外から引っ越しされたような口ぶりであるが、中町聖天堂の裏手稲荷社に祭礼があると話してくれた。

夫妻がいうには5月5日。

稲荷社であれば5月5日ではなく二ノ午祭のように思える。

ご認識と思うのだが、実際は現地で尋ねてみたい行事でもある。

また、7月23日は八軒町地蔵堂に数珠繰りのある地蔵盆も興味がある。

(H29. 5.30 SB932SH撮影)

五條も31.3度。

気温がもっと高かったのは十津川村の34.5度。

全国でも2番目の気温になったそうだ。

近くの上北山村は34.2度。

太平洋沿岸の熱気が吹きあげたのかな。

気象観測してから5月気温としても最も高かった気温は記録になった、と夕方のニュースが伝えていた。

その暑さから逃げたのかどうか別にして拝観していた史料保存館は冷房が効いていて涼しかった。

拝聴した時間帯は午後3時から5時までの2時間。

記録は明日も更新されそうだと伝えていたから日中行動は日差しを避けたいものだ。

写真家Kさんから電話をもらったのは5月2日だった。

何度か訪れた奈良市史料保存館で企画展展示をされるようでから興味があれば是非どうぞ、ということだ。

その企画展は前期、後期の2部構成展示。

すべての展示物を交替展示するのではなく一部だけが前期、後期に分かれる。

つまりは前期、後期のすみ分けである。

5月2日から始まる前期は富士講に観音講、春日永代太々神楽講である。

6月18日までの展示で一旦締めて、6月20日から8月6日までの後期は山上講に地蔵講となる。

ここでいう山上講は前期に展示する富士講のことである。

寄贈した町の講は表面に山上講。

裏面に富士講と提灯だけが転換するが、展示される収納物品はまったく同じものである。

ここまで読まれてかたはピンと思われるだろう。

今回の展示テーマは「奈良町の信仰・講の行事とその史料」である。

史料保存館に寄贈された奈良の町屋講中が大切に仕舞われたモノモノである。

それは構造物であったり古文書であったりする。

いずれにしても「講」の取材は私が特に留意している民間信仰。

奈良県内は多種多様というか、さまざまな「講」の存在があった。

数えればきりがないのでここでは揚げないが、近年においては高齢化、費用或は精神的負担などによって後を継ぐ者も出てこずにやむなく解散した講は増える一方である。

そういった事態になるまでに行事の在り方を記録、取材したいと思うようになったのは、そういった現状を各地で聞くようになってからだ。

現状も含めて一部ではあるがカメラのキタムラ奈良南店で題して「大和の講」を8枚組の写真で紹介展示したことがある。

第11回とあるから平成25年の1月から2月にかけて展示していた。

展示される物品を拝見して少しでも講の取材に生かせたい。そう思って訪れた。

学芸員でもある館長が作成した解説資料がある。

「講」というものは、元々が仏教の言葉。

仏典を研究する学問僧の研究集会が起源であると書いてあった。

時代が下がるにつれて、仏教以外のさまざまな信仰行事やそれを行う集団も意味するようになった。

僧から民間に下りていった時代はいつからだろうか。

武家ではないように思える民間信仰は庶民。

町屋であれば町屋衆。

村であれば村民。

場は違えども「講」の名は同じ。

例えば伊勢講であれは伊勢大明神を信奉する集団。

愛宕講であれば京都の愛宕大明神。

庚申講であれば青面金剛童子。

特に一定の神社信奉でもない。

観音講であれば観音さん。

十一面観音菩薩を祭る長谷寺でもない。

西国三十三番ご詠歌を唱えることから西国三十三カ所の寺院に番外の地区の観音さん信仰である。

講は男衆もあれば女性だけの場合もある。

如意輪観音を祀る十九夜講がそれだ。

このことばかりを書くわけにはいかない。

館内に入って展示物を拝見する。

度肝を抜いた展示物は富士山に大峯山信仰する富士講・山上講である。

富士山の近辺に内八界、外八海の名がある。

富士五湖の名である。

富士山の信仰柄買ったものだろうと推定される。

信仰があったのは瓦町旧蔵の富士講/山上講祭壇である。

展示物は持ち運びが可能な組み立て式になっている祭壇である。

屏風に鳥居や掛軸などを収納する木箱の道具箱がある。

尊像を描く5枚(※中央に冨士浅間大菩薩を配して左に理源大師像・役行者像。右に不動明王像・中央に雨宝童子像を配置した三神像)の掛軸である。

文字は小さくて判読できないが、冨士浅間大菩薩の掛図下部に「内八界」の文字があるそうだ。

なかには富士五湖の“あまみ湖”、“四(し)びれ湖”、“すご湖”もあると解説くださる。

掛軸を丸めて納める軸箱は別途にある展示物。

それら道具を一切合切納める木箱は背負子で背負って運ぶ。

場に着けばそこで組み立てて設営する。

幅は210cmの高さが92cmにもおよぶ祭壇の厚みは20cm。

組み立てたら大きくなるが、道具箱に収めばそれほど感じない。

ポスターにその様子を撮った映像がある。

屏風、鳥居、尊像掛軸を配置した舞台の下にあるのが道具箱収めの木箱である。

道具、木箱も含めて傷痕が見える。

移動中にどこかとぶつかった痕跡であろう。

その色具合からいっても相当古い代物。

資料では江戸時代とある。

他に付属一式として瑞垣、薦(こも)、経文、御幣、提灯、三鈷鈴、錫杖、木札がある。

掛軸を吊るす主たる祭壇は富士講の営みであっても山上講の営みであってもまったく同じ。

異なるのは提灯に書かれた講名である。

実は反転すれば「富士本講」と「大峯山上」に入れ替わるのである。

つまり、大峯山上講の母体講中から富士講もできたというわけである。

もう一つの特徴は施主名がある瓦町の人たちだけでなく、近隣の東城戸町や柳町の人の講員も居たということだ。

富士宮、村山の地が登山口。

享保年間(1716~)と推定される江戸時代。

村山口に三つの坊があった。

それがわかったのは数える木札であった。

念仏経文に般若心経を唱えること10回をあげたことなど教えてくださる。

お話しする機会が設けられたので、こういうモノを作っていると見せてくれたダンボール紙で製作しミニチュア版の祭壇。

縮小サイズは1/8。

忠実に計測して原型作り。

色も縫ってそれらしくなった鳥居。

薦にあたるモノは市販品の簾を利用したもの。

5幅掛軸はそれらしく描く時間は確保できない。

こればっかりは写真で撮って切り貼りだ。

精巧に作られた祭壇に惚れ惚れする。

ちなみに展示解説板書に書いてあった富士講。

「南都では、富士登拝のかわりに在所の川に入って入水。身を清める垢離を行う富士垢離が行われていた」。

奈良町では「毎年六月に吉城川入って富士講中が垢離をしていたという記録がある」とあった。

奈良県内の事例は多くもないが各地に富士講、或いは浅間講があったことは知られている。

なかでも、今尚、入水して身を清める垢離をしている地域がある。

電話をしてくれた写真家Kさんとともに取材した奈良市上深川町・富士講の富士垢離、奈良市柳生町・柳生下町の土用垢離、奈良市阪原町・富士講の富士垢離がある。

ちなみに旧月ケ瀬村の石打に古文書があるようだ。

その古文書には講中の行き先、つまり行程が書かれているというからどこをどう巡って富士の山に参拝したのかわかる文書。

価値のある記録書でもある。

阪原町の富士講は祭る石で造られた山の形がある。

それが富士の山。

講中が崇める富士の山であることもわかったというから、えー取材をしたと思っている。

もう一つの展示物品は内侍原町自治会が所有していた春日信仰の春日永代太々神楽講。

寄託した展示物は『春日永代神楽記(諸事記録控書)』ならびに『春日社永代太々寄進集帳』。

もう一点は観音信仰の観音講。

井上町が寄託した史料は『町中年代記』。

毎月17日が観音さんの縁日。

その日に井上町の観音講の営みをしているとあった。

そのことについては今もなおされている女性ばかりで構成される観音講の営み。

西国三十三番のご詠歌は井上町会所で午後にしているようだ。

また、廻り地蔵の習俗もあったそうだ。

高齢者による営みは6月末とか・・。

詳しいことは井上町を訪ねるしかないだろう。

ところで拝見中に館内を移動する男性と目が合った。

民俗行事に詳しい専門家の奈良市教育委員会のⅠさんに出合った。

お久しぶりに合わす顔に私の身体のことを気にかけておられた。

なんとか取材もできるようになってもうすぐ取材数も1800件に届くようです、といえば、2000件に到達したらお祝しようかと返してくださった。

あと何年かかるかもしれない民俗行事。

70歳になるまでに納めてみたい、と思った。

実際に1800件超えした行事はこの年の7月23日に取材した奈良市古市町の北の地蔵さんだ。

今回の展示はガラス張りコーナーだけでなく写真パネル展示もある。

それに載せていたのは富士講や山上講の石碑である。

天保六年(1835)建之の富士講石碑は西木辻町。

同じ場にもう一つの石碑は慶応元年(1865)の山上講石碑である。

その石碑について館長が解説してくださっているときに同じ場で聞いていた高齢のご夫妻がこういった。

夫妻が住む地域は京終(きょうばて)との境地。

県外から引っ越しされたような口ぶりであるが、中町聖天堂の裏手稲荷社に祭礼があると話してくれた。

夫妻がいうには5月5日。

稲荷社であれば5月5日ではなく二ノ午祭のように思える。

ご認識と思うのだが、実際は現地で尋ねてみたい行事でもある。

また、7月23日は八軒町地蔵堂に数珠繰りのある地蔵盆も興味がある。

(H29. 5.30 SB932SH撮影)