この年の2月12日に大日さん行事を行っていた大淀町大岩の大日堂。

翌月の3月12日は同じく大日堂で行われる涅槃会。

明日香村の取材を終えて大岩に向かったが、行事は既に終わっていた到着時間。

行事を終えて扉を閉めようとされていたK区長が応対してくださった。

そのときに話してくださった大日如来に伝わる雨乞いである。

雨乞い詞章に、当時に打っていた鉦を見せてくださった。

戦後間もないころまでしていた大岩の雨乞いである。

尾根道に井戸のように湧く泥水を掬って「タンゴオケ(肥桶)」に入れて運んで尾根を下りた。

「雨たんもれ」と云いながら大日堂の屋根に泥水を放り投げていた。

行列を組んで尾根の井戸に向かうときに唄ったのが「雨たんもれ」の詞章である。

長らく井戸の所在がわからなかったが、現在77歳の男性が兄とともに行ったことのある記憶を頼りに探してみたら見つかったと話していた。

日照りであっても水が湧く不思議な地の池。

名前のない池であるが、そこは“大日さんの井戸”の呼称がある。

そこへ行くには案内人の力が要る。

地図を書いてもらってもその通りには行けそうにもない地。

なにかの機会があれば、と思っていた。

大淀町の学芸員を務める松田度さんがFBに突如として揚げた「大淀町のここは高取・御所・大淀の境界の尾根の上。真ん中に水のわく「だいにちさんの井戸」。だいにったんの雨ごい行事は戦後すぐにやめてしまったようである」と伝えていた映像はK区長から聞いていた尾根であった。

映像は二日前に行われた尾根の清掃活動の際に見つかった井戸を紹介していた。

不思議の地に不思議湧く。

そうとしか言いようのない不思議な場所に湧くという「だいにちさんの井戸」であった。

涸れることなく常にその地に湧き出る水。

その様相からは単なる水溜りにしか見えない。

その日はカンカン照りのなかで行われた道普請であった。

雨が降るまでに一度は見ておきたい涸れない尾根の井戸。

案内人の力を借りないと到着しそうもない地は山の尾根である。

その件はK区長も参加していた道普請である。

場はなんとなくわかったが、独り歩きでは到底、その地に辿り着くことのできない尾根道。

すがった案内人はK区長。

前年の3月12日にお会いした区長さんである。

FBをされておられる区長さんに、「車では行けない尾根地だけに、明日行きますのでよろしくお願いします」と急なお願いをした。

翌日の今日の午後である。

電話ですぐ近くまで来ていると伝えた場に待ってくださっていた。

その尾根に行く前に会わせておきたい男性が居るという。

数年前にその地を、云十年ぶりに再発見した昭和18年生まれのMさんである。

鍬を手にした区長さんとともに向かう道すがらに村の史跡である県指定文化財の石神古墳への行き先を示す立て看板があった。

この日の目的は古墳ではなく、「だいにちさんの井戸」である。

真っすぐ行けば峠に出る。

その向こうはイブリ谷。

山間地の細い道をずっと下っていけば樋野(ひの)の町中に着く。

峠から歩いて20分。

葛小中学校西にある近鉄吉野線の吉野口駅に着く。

のちほどわかるが、下り道は急坂。

なんぼなんでも吉野口駅までの距離はケッコー遠い。

ネットマップでざっと測った距離は2kmほど。

下りだからそれぐらいで行けたのかもしれないが、戻りは逆の登り。

子供のころはずっとそうしていたという。

井戸のある尾根道に行く道は山歩き。

素人では道がわからない村の里道を登っていく。

つい先日に行われたばかりの道普請で綺麗に刈込をされた道は歩きやすい。

だが、ところどころにある木の根っこや瘤道も。

躓きやすい里道である。

井戸に通じる里道もまた尾根道である。

周囲は樹木が生い茂るからわかり難いが、両端はある程度の崖状態である。

かつてはその里道下にももう一つの里道があったそうだ。

生い茂っているからその道は見えないが、あそこらへんだという。

歩いた距離はどれぐらいであったろうか。

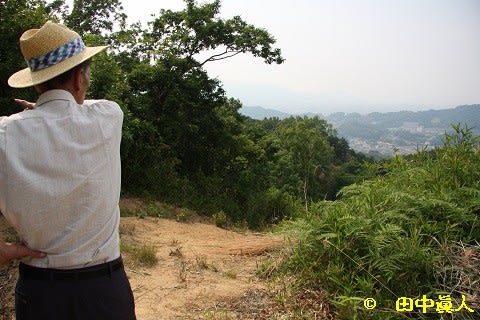

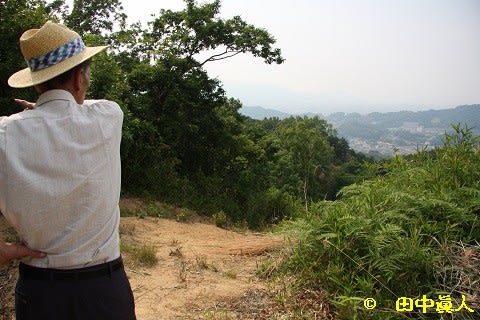

ぱっと明るくなった。

樹海から抜けた向こう側は視界が広がる。

そこが尾根道。

今は道がわからなくなっているが、右手に下り道があるそうだ。

藪の中の向こう側の道は見えない。

その道をずっと下っていけば吉野口駅の一つ手前の葛駅に着くという。

尾根に着いて区長さんが云った。

ここは山の尾根。

大淀町・大岩と高取町・丹生谷、御所市・樋野の境地にある。

山の尾根に水が沸く不思議な井戸とわかって辺りを道普請。

3カ大字の人たちが集まって、草刈り、伐採などの作業を一緒にしていたそうだ。

ここを掘れば水が湧いてくると云って持ち込んだ鍬を振り下ろす。

しばらくすればじわっと水が浸み込んで土の色が変化する。

さらに掘り進んで大きな穴にする。

湧いた水は尾根の土を混ざって泥水状態になっていく。

この水はどこから湧いてくるのだろうか。

手を少し浸けてみた井戸の水温。

体感であるが、これだけ炎天下にあっても湧きたての泥水は冷たい。

尾根の下に水脈があると思われるのだが素人判断で断言はできない。

地質調査の専門家に精緻な調査もしてほしいが、手弁当の無償ボランテイアにどなたかが手を挙げていただければと思う不思議の地の不思議の井戸である。

この地に胡坐をかいていたと伝わる仏像がある。

仏像はお堂に納まっていた。

小さな祠のようだったと伝承されるそれは松の木の下にあったそうだ。

丹生谷の人がその仏像を運び去ろうとしたら動かなかった。

動かないのなら、と諦めてそのまま放置したらしい。

言い伝えであるが、それが大岩にある現在の大日さん。

旧安養寺境内にある大日堂がそれだという。

大日堂の本尊は元禄十年(1697)に他所から移されたという木造大日如来坐像。

平安時代後期の作と伝わるが、大日さんの小仏もあるらしく、それは薬師如来像のようだ。

「雨たんもれ」と囃しながら大日さんの井戸まで登ってきた。

今日と同じように鍬で掘った穴から水が湧く。

泥水まみれの泥を掬いにきた。

掬った泥はタンゴオケ(肥桶)に入れて大日堂まで運んだ。

その泥は大日堂の屋根に投げつけた。

屋根に向かって放り投げたということだ。

何故にそのような行為をするのか。区長さんが云うには屋根が汚れているほどに雨が降る。

その効果があるから、そうしていたようだ。

区長さんはそこより少し離れた地も掘ってみた。

僅かに出るものの量は少ないから滲む程度である。

水脈はどこでどうなっているのかわからない不思議な地からの眺めが素晴らしい。

向こうにある、今では崖そのものになっている辺りから見下ろした地が葛駅。

国道309号線のカーブ状態がよくわかる。

実は丹生谷側は一面が崖状態。

昔はそこまでいってなかったそうだ。

崖は工事によって様変わり。

いずれ崖が崩れてこの貴重な尾根筋に湧く大日さんの雨乞い井戸。

地域の文化的歴史史跡。

いわば自然物であるから天然記念物に相当するもの。

過去に雨乞いを体験したことのある90歳の村人が生きている間に是非とも雨乞い行事を復活、再現したいと云った区長さんの言葉が心に響く。

急なお願いに対応してくださったお二人に感謝申しあげて大岩の地を離れた。

帰宅途中の午後4時過ぎである。

俄に黒い雲が広がってきた。

宇陀市では雹が降ったというから空気が急に冷え込んだのだ。

自宅に戻った時間帯は午後5時。

辺りはさらに曇って、天は真っ黒けになっていた。

雷が鳴りだして勢いのある大粒の雨が降ってきた。

短時間の降りであった不安定な気候の日である。

翌日の6月1日の午後10時半である。

前日よりもさらに勢いのある天候状態。

そのときはおっとろしいぐらいの雨風である。

台風なみの状態になったその夜は眠りにつくのも不安になるぐらいの天候である。

奈良県北部であるが、相当な雨量があったのは5月25日である。

翌日の26日は曇天から晴れに転じた。

翌日の27日、28日、29日、30日は連続する快晴の日。

雨なんぞ一滴も降っていない。

降っていないのに山の尾根にじわっと湧く水溜り。

どこから湧いてくるのか謎である。

尾根に水脈があるのか。物理的に地中探査をしてみないとわかるはずがない。

後日、高取町丹生谷在住のNさんが送ってきた詳細地図がある。

前日の道普請に参加していたNさんはGPS機能をもつ端末から国土地理院地形図にプロットした地図を作製された。

その位置は×印がつく。

位置は三つの地域が交差する地点より北になる。

3地区の境界線上にある×印。

地図に表示する住所は高取町大字丹生谷であるが、付近の住所、正確な所属を示すとは限らないと但し書きがある。

位置情報は34度25分19.62秒、135度45分53.57秒であるが、これもまた誤差の範囲であろう。

GPS情報が描き出す地図を拝見してのことだが、3地区境界線は尾根線であるような感じがしてならない。

そのデジタルGPS情報と大正2年に発行された明治41年の測量地図も送ってくれたが判然としない粗地図。

三角地点から北に2600mほどのところか。

そのすぐ近くに里道を示す線がある。

出発地点から距離計測したら365mだった。

そのマップが示すアドレスは丹生谷であった。

この日に撮らせてもらった大日さんの雨乞い井戸掘り情景は「大岩の雨たんもれ」をテーマに3枚の組写真で第7回の「私がとらえた大和の民俗」写真展で紹介させていただいたことを付記しておく。

(H29. 5.31 SB932SH撮影)

翌月の3月12日は同じく大日堂で行われる涅槃会。

明日香村の取材を終えて大岩に向かったが、行事は既に終わっていた到着時間。

行事を終えて扉を閉めようとされていたK区長が応対してくださった。

そのときに話してくださった大日如来に伝わる雨乞いである。

雨乞い詞章に、当時に打っていた鉦を見せてくださった。

戦後間もないころまでしていた大岩の雨乞いである。

尾根道に井戸のように湧く泥水を掬って「タンゴオケ(肥桶)」に入れて運んで尾根を下りた。

「雨たんもれ」と云いながら大日堂の屋根に泥水を放り投げていた。

行列を組んで尾根の井戸に向かうときに唄ったのが「雨たんもれ」の詞章である。

長らく井戸の所在がわからなかったが、現在77歳の男性が兄とともに行ったことのある記憶を頼りに探してみたら見つかったと話していた。

日照りであっても水が湧く不思議な地の池。

名前のない池であるが、そこは“大日さんの井戸”の呼称がある。

そこへ行くには案内人の力が要る。

地図を書いてもらってもその通りには行けそうにもない地。

なにかの機会があれば、と思っていた。

大淀町の学芸員を務める松田度さんがFBに突如として揚げた「大淀町のここは高取・御所・大淀の境界の尾根の上。真ん中に水のわく「だいにちさんの井戸」。だいにったんの雨ごい行事は戦後すぐにやめてしまったようである」と伝えていた映像はK区長から聞いていた尾根であった。

映像は二日前に行われた尾根の清掃活動の際に見つかった井戸を紹介していた。

不思議の地に不思議湧く。

そうとしか言いようのない不思議な場所に湧くという「だいにちさんの井戸」であった。

涸れることなく常にその地に湧き出る水。

その様相からは単なる水溜りにしか見えない。

その日はカンカン照りのなかで行われた道普請であった。

雨が降るまでに一度は見ておきたい涸れない尾根の井戸。

案内人の力を借りないと到着しそうもない地は山の尾根である。

その件はK区長も参加していた道普請である。

場はなんとなくわかったが、独り歩きでは到底、その地に辿り着くことのできない尾根道。

すがった案内人はK区長。

前年の3月12日にお会いした区長さんである。

FBをされておられる区長さんに、「車では行けない尾根地だけに、明日行きますのでよろしくお願いします」と急なお願いをした。

翌日の今日の午後である。

電話ですぐ近くまで来ていると伝えた場に待ってくださっていた。

その尾根に行く前に会わせておきたい男性が居るという。

数年前にその地を、云十年ぶりに再発見した昭和18年生まれのMさんである。

鍬を手にした区長さんとともに向かう道すがらに村の史跡である県指定文化財の石神古墳への行き先を示す立て看板があった。

この日の目的は古墳ではなく、「だいにちさんの井戸」である。

真っすぐ行けば峠に出る。

その向こうはイブリ谷。

山間地の細い道をずっと下っていけば樋野(ひの)の町中に着く。

峠から歩いて20分。

葛小中学校西にある近鉄吉野線の吉野口駅に着く。

のちほどわかるが、下り道は急坂。

なんぼなんでも吉野口駅までの距離はケッコー遠い。

ネットマップでざっと測った距離は2kmほど。

下りだからそれぐらいで行けたのかもしれないが、戻りは逆の登り。

子供のころはずっとそうしていたという。

井戸のある尾根道に行く道は山歩き。

素人では道がわからない村の里道を登っていく。

つい先日に行われたばかりの道普請で綺麗に刈込をされた道は歩きやすい。

だが、ところどころにある木の根っこや瘤道も。

躓きやすい里道である。

井戸に通じる里道もまた尾根道である。

周囲は樹木が生い茂るからわかり難いが、両端はある程度の崖状態である。

かつてはその里道下にももう一つの里道があったそうだ。

生い茂っているからその道は見えないが、あそこらへんだという。

歩いた距離はどれぐらいであったろうか。

ぱっと明るくなった。

樹海から抜けた向こう側は視界が広がる。

そこが尾根道。

今は道がわからなくなっているが、右手に下り道があるそうだ。

藪の中の向こう側の道は見えない。

その道をずっと下っていけば吉野口駅の一つ手前の葛駅に着くという。

尾根に着いて区長さんが云った。

ここは山の尾根。

大淀町・大岩と高取町・丹生谷、御所市・樋野の境地にある。

山の尾根に水が沸く不思議な井戸とわかって辺りを道普請。

3カ大字の人たちが集まって、草刈り、伐採などの作業を一緒にしていたそうだ。

ここを掘れば水が湧いてくると云って持ち込んだ鍬を振り下ろす。

しばらくすればじわっと水が浸み込んで土の色が変化する。

さらに掘り進んで大きな穴にする。

湧いた水は尾根の土を混ざって泥水状態になっていく。

この水はどこから湧いてくるのだろうか。

手を少し浸けてみた井戸の水温。

体感であるが、これだけ炎天下にあっても湧きたての泥水は冷たい。

尾根の下に水脈があると思われるのだが素人判断で断言はできない。

地質調査の専門家に精緻な調査もしてほしいが、手弁当の無償ボランテイアにどなたかが手を挙げていただければと思う不思議の地の不思議の井戸である。

この地に胡坐をかいていたと伝わる仏像がある。

仏像はお堂に納まっていた。

小さな祠のようだったと伝承されるそれは松の木の下にあったそうだ。

丹生谷の人がその仏像を運び去ろうとしたら動かなかった。

動かないのなら、と諦めてそのまま放置したらしい。

言い伝えであるが、それが大岩にある現在の大日さん。

旧安養寺境内にある大日堂がそれだという。

大日堂の本尊は元禄十年(1697)に他所から移されたという木造大日如来坐像。

平安時代後期の作と伝わるが、大日さんの小仏もあるらしく、それは薬師如来像のようだ。

「雨たんもれ」と囃しながら大日さんの井戸まで登ってきた。

今日と同じように鍬で掘った穴から水が湧く。

泥水まみれの泥を掬いにきた。

掬った泥はタンゴオケ(肥桶)に入れて大日堂まで運んだ。

その泥は大日堂の屋根に投げつけた。

屋根に向かって放り投げたということだ。

何故にそのような行為をするのか。区長さんが云うには屋根が汚れているほどに雨が降る。

その効果があるから、そうしていたようだ。

区長さんはそこより少し離れた地も掘ってみた。

僅かに出るものの量は少ないから滲む程度である。

水脈はどこでどうなっているのかわからない不思議な地からの眺めが素晴らしい。

向こうにある、今では崖そのものになっている辺りから見下ろした地が葛駅。

国道309号線のカーブ状態がよくわかる。

実は丹生谷側は一面が崖状態。

昔はそこまでいってなかったそうだ。

崖は工事によって様変わり。

いずれ崖が崩れてこの貴重な尾根筋に湧く大日さんの雨乞い井戸。

地域の文化的歴史史跡。

いわば自然物であるから天然記念物に相当するもの。

過去に雨乞いを体験したことのある90歳の村人が生きている間に是非とも雨乞い行事を復活、再現したいと云った区長さんの言葉が心に響く。

急なお願いに対応してくださったお二人に感謝申しあげて大岩の地を離れた。

帰宅途中の午後4時過ぎである。

俄に黒い雲が広がってきた。

宇陀市では雹が降ったというから空気が急に冷え込んだのだ。

自宅に戻った時間帯は午後5時。

辺りはさらに曇って、天は真っ黒けになっていた。

雷が鳴りだして勢いのある大粒の雨が降ってきた。

短時間の降りであった不安定な気候の日である。

翌日の6月1日の午後10時半である。

前日よりもさらに勢いのある天候状態。

そのときはおっとろしいぐらいの雨風である。

台風なみの状態になったその夜は眠りにつくのも不安になるぐらいの天候である。

奈良県北部であるが、相当な雨量があったのは5月25日である。

翌日の26日は曇天から晴れに転じた。

翌日の27日、28日、29日、30日は連続する快晴の日。

雨なんぞ一滴も降っていない。

降っていないのに山の尾根にじわっと湧く水溜り。

どこから湧いてくるのか謎である。

尾根に水脈があるのか。物理的に地中探査をしてみないとわかるはずがない。

後日、高取町丹生谷在住のNさんが送ってきた詳細地図がある。

前日の道普請に参加していたNさんはGPS機能をもつ端末から国土地理院地形図にプロットした地図を作製された。

その位置は×印がつく。

位置は三つの地域が交差する地点より北になる。

3地区の境界線上にある×印。

地図に表示する住所は高取町大字丹生谷であるが、付近の住所、正確な所属を示すとは限らないと但し書きがある。

位置情報は34度25分19.62秒、135度45分53.57秒であるが、これもまた誤差の範囲であろう。

GPS情報が描き出す地図を拝見してのことだが、3地区境界線は尾根線であるような感じがしてならない。

そのデジタルGPS情報と大正2年に発行された明治41年の測量地図も送ってくれたが判然としない粗地図。

三角地点から北に2600mほどのところか。

そのすぐ近くに里道を示す線がある。

出発地点から距離計測したら365mだった。

そのマップが示すアドレスは丹生谷であった。

この日に撮らせてもらった大日さんの雨乞い井戸掘り情景は「大岩の雨たんもれ」をテーマに3枚の組写真で第7回の「私がとらえた大和の民俗」写真展で紹介させていただいたことを付記しておく。

(H29. 5.31 SB932SH撮影)