大和郡山市の城下町。

正月を迎えて新年を祝う元旦行事。

次いで行われる行事がえべっさんの祭り。

賑わいを見せるのは子どもも世話になった辻村医院すぐ近くにある塩町恵美須神社の十日戎。

一方、塩町より南寄りにある車町にもある十日えびすを知る人は多くない。

8年ぶりに立ち寄った車町蛭子神社の十日えびすの宵宮。

久しぶりにお会いしたTさんが務める車町自治会。

正月明けてすぐに通知をされた案内によれば、6日が掃除に祭り準備。

9日は宵宮、10日が本えびすの祭典案内。

準備の日は動くようだが宵宮、本祭は固定日。

塩町恵美須神社も同じ日に祭典する両町の年中行事である。

昭和24年から37年まで発刊された『再録 週刊サンデー郡山』の記事によれば、昭和27年の塩町恵美須神社の十日戎には久しぶりに別嬪美妓が乗る宝恵駕籠が五台も出て大賑わいだったとあった。

このころの十日戎につきものの宝恵駕籠。

今や見ることはできないが、同誌によれば、別嬪美妓は花柳界との深い関係があった、と。

記事の見出しに「大賑わい塩町十日戎 宝恵籠に人の波 近村からも福貰い」。

文中に「・・中田組の協賛・・塩町青年団員が担ぐ戎さんを先頭に、選り抜きの美妓を乗せた宝恵籠5台が中川町会議長等に導かれて恵美須神社に到着。一同祝詞を奏して恭しく参拝。中川議長の“三人上戸”の寸劇をはじめ芸妓、幇間の踊りなどが行われ・・・神社を出発。同社講元の東野村宅を皮切りに、車町の戎さん(※蛭子神社)、草可博文堂、警察署、役場、地方事務所、町長宅、中田組等を・」。

午後9時まで巡行していた一行は、町内に福を撒きつつ、練り歩いていた。

また、「抽選番号付「恵比寿だより」の発行、福引券、吉兆授与等もあって近村からの参拝者もかなり・・」と、賑わいぶりを書いている。

記事は「なお、車町、薬園宮の戎さんも十日戎のお祭りを行い、多数の参拝客で賑わった」と〆ている。

車町は本日訪れた蛭子神社。

薬園宮の戎さんは、郡山城築城の際に塩町から遷された現材木町に鎮座する薬園宮の戎さん。

摂社の蛭子社になるようだ。

昭和31年の十日戎も賑わいをみせたとある塩町、車町、柳町の三社である。

塩町は恵美須神社、車町は蛭子神社であるが、さて柳町に戎社はあるのだろうか。

探してみればわかった柳町の戎社は柳町200の地に鎮座する蛭子社のようだ。

この年の宝恵籠は塩町の子ども会が担ぐ宝恵籠。

2年後の昭和33年は、芸能協会協賛。

百名近い一行が「宝恵籠 ホーイホイ」の掛け声をかけて練り歩いた宝恵籠はその後に廃れたそうだ。

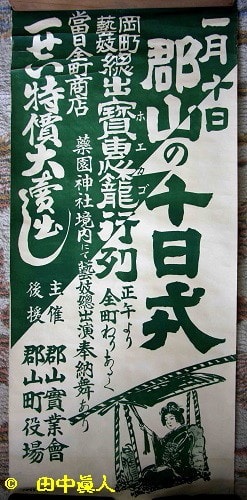

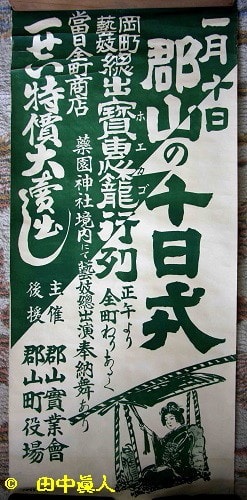

宝恵籠のことを知る手掛かりはポスターにあった。

8年前の平成23年1月9日に訪れた際にも見せていただいたポスター。

開催年を示す表記はないが、「郡山町役場」から推定する。

生駒郡郡山町を改称し、市制施行し大和郡山市になったのは昭和29年1月1日。

郡山町役場から大和郡山市市役所に移った年。

前述した『再録 週刊サンデー郡山』の記事内容から判断するに、このポスターは昭和27年か28年辺りであろう。

仮に昭和27年に想定したら67年前の「一月十日 郡山の十日戎」ポスターである。

なお、このポスター左下に「奈良城戸吉田印刷」の文字がある。

奈良市の東城戸町若しくは西城戸町、或いは南城戸町のいずれかにある印刷屋さんだ、と思えるが・・。

「岡町藝妓總出 寶恵籠(ほえかご)行列 正午より全町ねりあるく 當日全町商店 薬園神社境内にて芸妓總出演奉納舞いあり 一せい特價大賣出し」 主催郡山寶業會 後援郡山町役場」。

デザイン絵が宝恵籠に乗る芸妓さんの姿である。

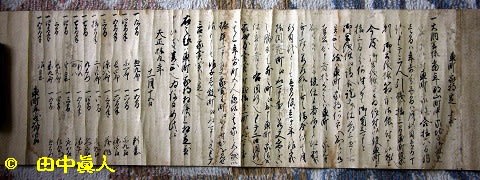

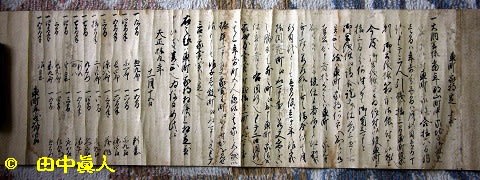

67年前のポスター以上に車町の歴史を語るお軸がある。

昭和28年に新調された軸箱に「車町家持定之事 一軸」とある。

町内に住んでいた3人が寄贈した一軸納之。

重要なお軸だけに納箱に触れるのは避けたい。

Tさんにお願いしてお軸を拝見した。

古文書崩し文字は判読できない文字も多々ある。

お軸を翻訳したリストが柳澤文庫にあると、いうから見にいけばよいが、手元にある史料より、下記に翻刻写しを記しておく。

<車町家約定之事>

一、 大納言様 當年 郡山町中 家地子 御赦免

被成下候ニ付、家数合(あわせ)、拾六間、内

壱間ハ年寄分、一間ハ月行司、壱間ハ丁

代(町代)。〆テ三人引、残テ 拾三間。車町役承也。

則、御公儀様 箱本御帳ニ付申し候。就者

今度、御公儀様より、被為仰付候役、車町より

拾三間分 何時にテも、御用ニ立可申と

御公儀様江請合証文仕、差上置申所

実正也。然ハ車町之家持、何方へ成共、若

奉公出申者於有之ハ 車町之家兄弟

成共有之候テ、役仕候者居申候得ハ別儀

無御座候。若、左様も無之借置仕るハ 月

行司代として 壱間役ニ壱ヶ年ニ銀子 弐

拾目宛 町江取可申事。若又 しやうざい

之勝手にて 外之町江出申 車町家借家

仕置候者も右同断也。〆て二口 同断也。

家屋敷売買に付、弐拾分一 町江取可申事。

是上、年寄、町五人組頭、是家之五人組衆

振舞可申事。家買主

町江出申時、かを見せ

銀として、銀子壱枚町江取可申事。〆テ

三口ハ家売買之定也。

右の趣ハ 車町家持、相談上相定置

申候処実正也。為後日如此候。

天正拾九年 十一月十五日

一、九間 惣九郎 一、五間 新兵衛

一、四間半 与一郎 一、六間 与九郎

一、五間半 長四郎 一、六間半 孫四郎

一、三間 源次郎 一、三間半 茂作

一、拾間半 二郎四郎 一、四間 彦九郎

一、七間 九右衛門 一、四間 久三郎

一、七間半 新五 一、五間半 弥平治

助八

一、四間 宇兵衛 一、三間 庄五郎

二間 善九郎 一、四間 仁左衛門

一、四間半 甚九郎 一、五間 惣右衛門

一、五間半 治兵衛

車町年寄 次郎四郎 と、ある。

実は、平成23年1月9日に寄せてもらった際に、ケータイ電話で古文書を撮っていた。

『車町家約定之事』画像はやや不鮮明であったが、柳澤古文書学習会に所属していた知人のUさんに特別にお願いして翻刻してもらっていた。

約定の内容から、わかった「天正十九年(1591)十一月十五日(※豊臣秀長の養子の豊臣秀保期)」の銘が記されている車町の家約定書がある。

それより3年前の天正16年(1588)には多武峯大職冠を大和郡山に遷座した年である。

その2年後の天正十八年(1590)には郡山から再度、多武峯に遷座した経緯がある。

その1年後の八月に箱本十三町として大納言豊臣秀長(※天正15年11月30日に倒れ天正19年1月22日死去後に中納言こと秀保が城主になる)が地租を免除した」。

いわゆる箱本制度。

箱本十三町・地子免除の一端を示す重要な古文書である。

翻刻してくださったUさんが、驚きの心境をメールで伝えてくださった。

「車町の家約定、有難うございます。420年も前の事を記載した文書ですよ!。“ふるさと大和郡山歴史事典”に記載されている通りの内容です。天正19年は1591年ですが、車町には家が16間あって、3間分を差し引いて、13間で役割分担いたしますとお約束いたしました・・・、とあります。また、車町の家を売買するときは1/20の課金を町内が申し受けるそうですし、町に転入する人は顔見せ代やら、振舞いで、物入りな様子です。ところで、終わりに名を連ねている人々の間数は16間どころではなく、100間ほどもあります。これって、拡大し続ける車町に住んでいた家主さん達が、後々まで、天正年間の利権を認めさせるよう、後世、何度も何度も確認の為に提出した書類の写しでしょうか?名は連ねていますが、印鑑は無いようです」と、・・・。

撮影カメラを換えたこともあり、7年の歳月を経てようやく公開することにした。

ちなみに『車町家(※本家家持16軒)約定之事』については「大和郡山城ばーずあい ―図説 城郭と城下町― 城下町百話【町 寺社地】上」が詳しいので、参照されたい。

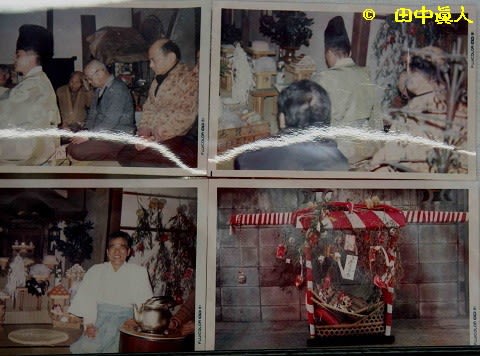

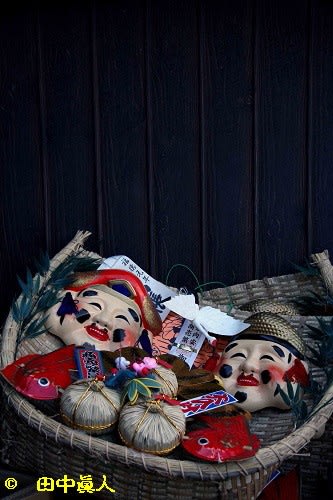

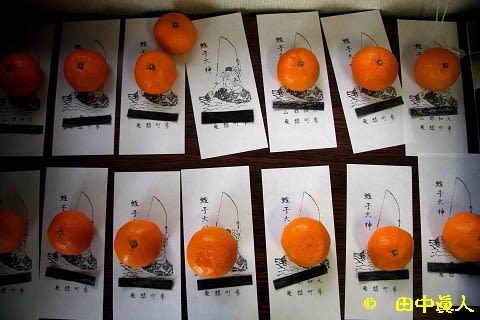

朝早くから伺って撮らせてもらったものに先ほど準備をし終えて並べた御供がある。

古くからある社殿は檜皮葺き。

彫りものが美しい。

左右に吊るした提灯に「蛭子大神宮 宝前」の抜き文字がある。

やや下げた御簾。

まずは拝礼してから撮らせてもらう。

なんとなく御神鏡に私の姿が映っているように思える。

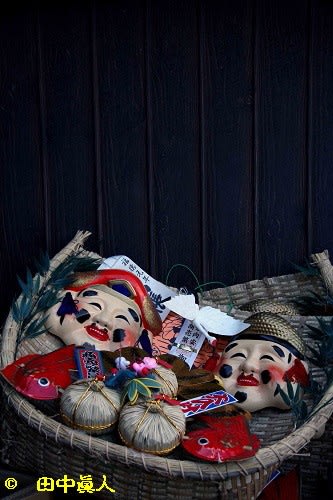

御宝前に2体の狛犬。

神事は午後になるが、先に供えていた数々の御供。

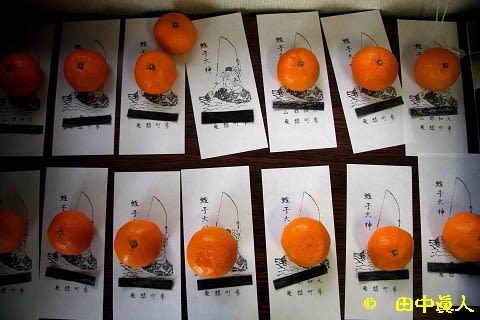

一番に気がつく扇状に広げた神饌の昆布。

稀に県内行事に見られる扇型の昆布。

いわゆる立て御膳は八折り。

この造りが実に難しい。

町内の人で唯一、一人しか作れない形だという。

一つは城町主水山地蔵尊に供える扇型昆布であるが、昨年の平成29年が最後になった。

また、桜井市今井谷の八講祭に供えていた立て御膳。

ここもまた、祭事の場を談山神社に移したころにやめられた。

どちらも貴重なあり方だったが、作り手の難しさもあって継承されることなく映像記録に納まってしまった。

7年前の平成23年と同じように据えた扇型の昆布が見事である。

後方に2枚のスルメイカ。

牛蒡に葉付きの大根と人参もある。

右に二段重ねの紅白鏡餅。

前列に並べた御供は蜜柑、バナナ、焼き蒲鉾、包装の昆布に林檎である。

地元城下町商店街の商店から奉られた御供。

一つは、柳町商店街にある明治時代初めが創業の鶴田昆布店。

もう一つは、矢田町通にある焼き蒲鉾を献上した山根蒲鉾店である。

かつては生鯛などの神饌ものはあったが、猫の見張りをしなくてもいいように、蒲鉾と昆布巻きにしたという。

社殿は古くからあるが、築造年代は不明。

社殿など神さんごとの古文書がないから、未だ、年代不明で通している。

社殿右下に瓦素材で作られた置き物の戎さんもある車町の蛭子大神宮。

月初めの朔日とこの日の十日戎にしか御扉を開けないから、参拝者はこの日に来られるようにお願いする。

かつて町内を巡っていた宝恵籠があるそうだ。

元K観光協会会長の時代に寄贈した宝恵籠は近くの箱本紺屋館の蔵に納めて保管したまま現存している、という。

一時は復活し、人を乗せて十日戎は盛り上がりかけたが実現はしなかった。

宝恵籠はとても重たい。

結局、担ぐ人もいなくて話は消えた。

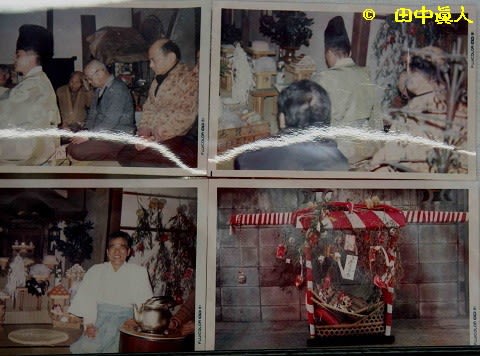

調整、準備、供えたころに町内の人たちが参拝に来られる。

地域にとっての氏神の戎さんに初詣。

福徳円満、商売繁盛を願って参拝したら神社すぐ傍の窓口からお供物の蜜柑を添えてありがたい蛭子大神の護符をいただく。

狩衣姿の戎さん。

右手に吊り竿をもって、左手で釣り上げた大きな鯛を抱える姿である。

「大和郡山 車町鎮座」の左読み文字列の護符。

少なくとも戦前以前に作られた版木であろう。

商売繁盛のえびす像を描いた護符を受け取ったら社務所正面の受付に廻って商売繁盛の縁起物を購入される。

社務所に並べた吉兆笑福の縁起物は「箕」に詰めたものから「俵」、「熊手」、「笊飾り」、「末広飾り」に一番少額な「福笹」まで。

特大から特、大、中、小まで。

大きさによって金額に幅がある。

神事が始まるまでは一旦遠慮して再訪問した午後2時ころ。

このときも絶え間なく参拝者が来られていた。

なかでも一番大きい特大の「箕」飾りを購入されたのは、町内で営業・商いをされているセンチュリー21の西川住宅販売㈱さん。

お詣りを済ませてからの購入にお店の人たち揃って受け取る姿を撮らせてもらった。

今年も商売繁盛に・・。

さて、前年に購入した縁起物はどうされるのか。

一年間も福を授けてくれた縁起物は役目を終えて捨てる、のではなく纏めて郡山八幡神社境内で神職によってお焚き上げされるのでご安心くだされ。

神事直前もお詣りされる地区の人たち。

神社前の広地にブルーシートを敷いて、その上から赤い絨毯を敷く。

祭場はこうして設営した。

2年前から地元郡山八幡神社から子供の巫女さんが来てくれるようになった。

彼女らは氏子から募集した地元の子どもたち。

はじめた当初は数人であったが、希望者が殺到するようになって今では十数人にもおよぶ。

このは小学6年生、5年生に1年生の4人巫女。

音源はカセットテープであるが、練習に練習を重ねて神社前の広地で神楽を舞う。

これまでは午前中の神事であったが、学校が終わってからの奉納になるので時間を替えた。

3学期始業式の午後に合わせた神事にしたという。

一般参拝はぎりぎり神事がはじまるころも数人がお詣り。

途切れたところで打った太鼓。

神職の子どもたちも手伝いする太鼓打ちである。

ちなみに、施主が平成十年四月吉日に寄進した幕の染め文字が「蛭子神社新築記念」。

社務所と一体形に建てた神社のようにも見える造りである。

祓詞、祓の儀は巫女さんたちにも祓ってくださる。

祝詞奏上の次に神楽舞を奉納する。

この日はときおり強い風が吹く。

その度に捲れあがる絨毯。

四つの角に位置した母親たち。

風が吹いても煽られないように手で抑える日だった。

悪条件の天候であったが、可愛い巫女さんたちは立派に浦安の舞を奉納する。

舞が終わるころには青空が広がる状態に・・。

玉串奉奠、祭主一拝されて、太鼓打ち。

無事に終えてほっとしたことだろう。

なお、神楽舞は翌日の十日戎の日にも、同じ時間帯で奉納されるそうだ。

(H23. 1. 9 SB932SH撮影)

(H30. 1. 9 EOS40D撮影)

正月を迎えて新年を祝う元旦行事。

次いで行われる行事がえべっさんの祭り。

賑わいを見せるのは子どもも世話になった辻村医院すぐ近くにある塩町恵美須神社の十日戎。

一方、塩町より南寄りにある車町にもある十日えびすを知る人は多くない。

8年ぶりに立ち寄った車町蛭子神社の十日えびすの宵宮。

久しぶりにお会いしたTさんが務める車町自治会。

正月明けてすぐに通知をされた案内によれば、6日が掃除に祭り準備。

9日は宵宮、10日が本えびすの祭典案内。

準備の日は動くようだが宵宮、本祭は固定日。

塩町恵美須神社も同じ日に祭典する両町の年中行事である。

昭和24年から37年まで発刊された『再録 週刊サンデー郡山』の記事によれば、昭和27年の塩町恵美須神社の十日戎には久しぶりに別嬪美妓が乗る宝恵駕籠が五台も出て大賑わいだったとあった。

このころの十日戎につきものの宝恵駕籠。

今や見ることはできないが、同誌によれば、別嬪美妓は花柳界との深い関係があった、と。

記事の見出しに「大賑わい塩町十日戎 宝恵籠に人の波 近村からも福貰い」。

文中に「・・中田組の協賛・・塩町青年団員が担ぐ戎さんを先頭に、選り抜きの美妓を乗せた宝恵籠5台が中川町会議長等に導かれて恵美須神社に到着。一同祝詞を奏して恭しく参拝。中川議長の“三人上戸”の寸劇をはじめ芸妓、幇間の踊りなどが行われ・・・神社を出発。同社講元の東野村宅を皮切りに、車町の戎さん(※蛭子神社)、草可博文堂、警察署、役場、地方事務所、町長宅、中田組等を・」。

午後9時まで巡行していた一行は、町内に福を撒きつつ、練り歩いていた。

また、「抽選番号付「恵比寿だより」の発行、福引券、吉兆授与等もあって近村からの参拝者もかなり・・」と、賑わいぶりを書いている。

記事は「なお、車町、薬園宮の戎さんも十日戎のお祭りを行い、多数の参拝客で賑わった」と〆ている。

車町は本日訪れた蛭子神社。

薬園宮の戎さんは、郡山城築城の際に塩町から遷された現材木町に鎮座する薬園宮の戎さん。

摂社の蛭子社になるようだ。

昭和31年の十日戎も賑わいをみせたとある塩町、車町、柳町の三社である。

塩町は恵美須神社、車町は蛭子神社であるが、さて柳町に戎社はあるのだろうか。

探してみればわかった柳町の戎社は柳町200の地に鎮座する蛭子社のようだ。

この年の宝恵籠は塩町の子ども会が担ぐ宝恵籠。

2年後の昭和33年は、芸能協会協賛。

百名近い一行が「宝恵籠 ホーイホイ」の掛け声をかけて練り歩いた宝恵籠はその後に廃れたそうだ。

宝恵籠のことを知る手掛かりはポスターにあった。

8年前の平成23年1月9日に訪れた際にも見せていただいたポスター。

開催年を示す表記はないが、「郡山町役場」から推定する。

生駒郡郡山町を改称し、市制施行し大和郡山市になったのは昭和29年1月1日。

郡山町役場から大和郡山市市役所に移った年。

前述した『再録 週刊サンデー郡山』の記事内容から判断するに、このポスターは昭和27年か28年辺りであろう。

仮に昭和27年に想定したら67年前の「一月十日 郡山の十日戎」ポスターである。

なお、このポスター左下に「奈良城戸吉田印刷」の文字がある。

奈良市の東城戸町若しくは西城戸町、或いは南城戸町のいずれかにある印刷屋さんだ、と思えるが・・。

「岡町藝妓總出 寶恵籠(ほえかご)行列 正午より全町ねりあるく 當日全町商店 薬園神社境内にて芸妓總出演奉納舞いあり 一せい特價大賣出し」 主催郡山寶業會 後援郡山町役場」。

デザイン絵が宝恵籠に乗る芸妓さんの姿である。

67年前のポスター以上に車町の歴史を語るお軸がある。

昭和28年に新調された軸箱に「車町家持定之事 一軸」とある。

町内に住んでいた3人が寄贈した一軸納之。

重要なお軸だけに納箱に触れるのは避けたい。

Tさんにお願いしてお軸を拝見した。

古文書崩し文字は判読できない文字も多々ある。

お軸を翻訳したリストが柳澤文庫にあると、いうから見にいけばよいが、手元にある史料より、下記に翻刻写しを記しておく。

<車町家約定之事>

一、 大納言様 當年 郡山町中 家地子 御赦免

被成下候ニ付、家数合(あわせ)、拾六間、内

壱間ハ年寄分、一間ハ月行司、壱間ハ丁

代(町代)。〆テ三人引、残テ 拾三間。車町役承也。

則、御公儀様 箱本御帳ニ付申し候。就者

今度、御公儀様より、被為仰付候役、車町より

拾三間分 何時にテも、御用ニ立可申と

御公儀様江請合証文仕、差上置申所

実正也。然ハ車町之家持、何方へ成共、若

奉公出申者於有之ハ 車町之家兄弟

成共有之候テ、役仕候者居申候得ハ別儀

無御座候。若、左様も無之借置仕るハ 月

行司代として 壱間役ニ壱ヶ年ニ銀子 弐

拾目宛 町江取可申事。若又 しやうざい

之勝手にて 外之町江出申 車町家借家

仕置候者も右同断也。〆て二口 同断也。

家屋敷売買に付、弐拾分一 町江取可申事。

是上、年寄、町五人組頭、是家之五人組衆

振舞可申事。家買主

町江出申時、かを見せ

銀として、銀子壱枚町江取可申事。〆テ

三口ハ家売買之定也。

右の趣ハ 車町家持、相談上相定置

申候処実正也。為後日如此候。

天正拾九年 十一月十五日

一、九間 惣九郎 一、五間 新兵衛

一、四間半 与一郎 一、六間 与九郎

一、五間半 長四郎 一、六間半 孫四郎

一、三間 源次郎 一、三間半 茂作

一、拾間半 二郎四郎 一、四間 彦九郎

一、七間 九右衛門 一、四間 久三郎

一、七間半 新五 一、五間半 弥平治

助八

一、四間 宇兵衛 一、三間 庄五郎

二間 善九郎 一、四間 仁左衛門

一、四間半 甚九郎 一、五間 惣右衛門

一、五間半 治兵衛

車町年寄 次郎四郎 と、ある。

実は、平成23年1月9日に寄せてもらった際に、ケータイ電話で古文書を撮っていた。

『車町家約定之事』画像はやや不鮮明であったが、柳澤古文書学習会に所属していた知人のUさんに特別にお願いして翻刻してもらっていた。

約定の内容から、わかった「天正十九年(1591)十一月十五日(※豊臣秀長の養子の豊臣秀保期)」の銘が記されている車町の家約定書がある。

それより3年前の天正16年(1588)には多武峯大職冠を大和郡山に遷座した年である。

その2年後の天正十八年(1590)には郡山から再度、多武峯に遷座した経緯がある。

その1年後の八月に箱本十三町として大納言豊臣秀長(※天正15年11月30日に倒れ天正19年1月22日死去後に中納言こと秀保が城主になる)が地租を免除した」。

いわゆる箱本制度。

箱本十三町・地子免除の一端を示す重要な古文書である。

翻刻してくださったUさんが、驚きの心境をメールで伝えてくださった。

「車町の家約定、有難うございます。420年も前の事を記載した文書ですよ!。“ふるさと大和郡山歴史事典”に記載されている通りの内容です。天正19年は1591年ですが、車町には家が16間あって、3間分を差し引いて、13間で役割分担いたしますとお約束いたしました・・・、とあります。また、車町の家を売買するときは1/20の課金を町内が申し受けるそうですし、町に転入する人は顔見せ代やら、振舞いで、物入りな様子です。ところで、終わりに名を連ねている人々の間数は16間どころではなく、100間ほどもあります。これって、拡大し続ける車町に住んでいた家主さん達が、後々まで、天正年間の利権を認めさせるよう、後世、何度も何度も確認の為に提出した書類の写しでしょうか?名は連ねていますが、印鑑は無いようです」と、・・・。

撮影カメラを換えたこともあり、7年の歳月を経てようやく公開することにした。

ちなみに『車町家(※本家家持16軒)約定之事』については「大和郡山城ばーずあい ―図説 城郭と城下町― 城下町百話【町 寺社地】上」が詳しいので、参照されたい。

朝早くから伺って撮らせてもらったものに先ほど準備をし終えて並べた御供がある。

古くからある社殿は檜皮葺き。

彫りものが美しい。

左右に吊るした提灯に「蛭子大神宮 宝前」の抜き文字がある。

やや下げた御簾。

まずは拝礼してから撮らせてもらう。

なんとなく御神鏡に私の姿が映っているように思える。

御宝前に2体の狛犬。

神事は午後になるが、先に供えていた数々の御供。

一番に気がつく扇状に広げた神饌の昆布。

稀に県内行事に見られる扇型の昆布。

いわゆる立て御膳は八折り。

この造りが実に難しい。

町内の人で唯一、一人しか作れない形だという。

一つは城町主水山地蔵尊に供える扇型昆布であるが、昨年の平成29年が最後になった。

また、桜井市今井谷の八講祭に供えていた立て御膳。

ここもまた、祭事の場を談山神社に移したころにやめられた。

どちらも貴重なあり方だったが、作り手の難しさもあって継承されることなく映像記録に納まってしまった。

7年前の平成23年と同じように据えた扇型の昆布が見事である。

後方に2枚のスルメイカ。

牛蒡に葉付きの大根と人参もある。

右に二段重ねの紅白鏡餅。

前列に並べた御供は蜜柑、バナナ、焼き蒲鉾、包装の昆布に林檎である。

地元城下町商店街の商店から奉られた御供。

一つは、柳町商店街にある明治時代初めが創業の鶴田昆布店。

もう一つは、矢田町通にある焼き蒲鉾を献上した山根蒲鉾店である。

かつては生鯛などの神饌ものはあったが、猫の見張りをしなくてもいいように、蒲鉾と昆布巻きにしたという。

社殿は古くからあるが、築造年代は不明。

社殿など神さんごとの古文書がないから、未だ、年代不明で通している。

社殿右下に瓦素材で作られた置き物の戎さんもある車町の蛭子大神宮。

月初めの朔日とこの日の十日戎にしか御扉を開けないから、参拝者はこの日に来られるようにお願いする。

かつて町内を巡っていた宝恵籠があるそうだ。

元K観光協会会長の時代に寄贈した宝恵籠は近くの箱本紺屋館の蔵に納めて保管したまま現存している、という。

一時は復活し、人を乗せて十日戎は盛り上がりかけたが実現はしなかった。

宝恵籠はとても重たい。

結局、担ぐ人もいなくて話は消えた。

調整、準備、供えたころに町内の人たちが参拝に来られる。

地域にとっての氏神の戎さんに初詣。

福徳円満、商売繁盛を願って参拝したら神社すぐ傍の窓口からお供物の蜜柑を添えてありがたい蛭子大神の護符をいただく。

狩衣姿の戎さん。

右手に吊り竿をもって、左手で釣り上げた大きな鯛を抱える姿である。

「大和郡山 車町鎮座」の左読み文字列の護符。

少なくとも戦前以前に作られた版木であろう。

商売繁盛のえびす像を描いた護符を受け取ったら社務所正面の受付に廻って商売繁盛の縁起物を購入される。

社務所に並べた吉兆笑福の縁起物は「箕」に詰めたものから「俵」、「熊手」、「笊飾り」、「末広飾り」に一番少額な「福笹」まで。

特大から特、大、中、小まで。

大きさによって金額に幅がある。

神事が始まるまでは一旦遠慮して再訪問した午後2時ころ。

このときも絶え間なく参拝者が来られていた。

なかでも一番大きい特大の「箕」飾りを購入されたのは、町内で営業・商いをされているセンチュリー21の西川住宅販売㈱さん。

お詣りを済ませてからの購入にお店の人たち揃って受け取る姿を撮らせてもらった。

今年も商売繁盛に・・。

さて、前年に購入した縁起物はどうされるのか。

一年間も福を授けてくれた縁起物は役目を終えて捨てる、のではなく纏めて郡山八幡神社境内で神職によってお焚き上げされるのでご安心くだされ。

神事直前もお詣りされる地区の人たち。

神社前の広地にブルーシートを敷いて、その上から赤い絨毯を敷く。

祭場はこうして設営した。

2年前から地元郡山八幡神社から子供の巫女さんが来てくれるようになった。

彼女らは氏子から募集した地元の子どもたち。

はじめた当初は数人であったが、希望者が殺到するようになって今では十数人にもおよぶ。

このは小学6年生、5年生に1年生の4人巫女。

音源はカセットテープであるが、練習に練習を重ねて神社前の広地で神楽を舞う。

これまでは午前中の神事であったが、学校が終わってからの奉納になるので時間を替えた。

3学期始業式の午後に合わせた神事にしたという。

一般参拝はぎりぎり神事がはじまるころも数人がお詣り。

途切れたところで打った太鼓。

神職の子どもたちも手伝いする太鼓打ちである。

ちなみに、施主が平成十年四月吉日に寄進した幕の染め文字が「蛭子神社新築記念」。

社務所と一体形に建てた神社のようにも見える造りである。

祓詞、祓の儀は巫女さんたちにも祓ってくださる。

祝詞奏上の次に神楽舞を奉納する。

この日はときおり強い風が吹く。

その度に捲れあがる絨毯。

四つの角に位置した母親たち。

風が吹いても煽られないように手で抑える日だった。

悪条件の天候であったが、可愛い巫女さんたちは立派に浦安の舞を奉納する。

舞が終わるころには青空が広がる状態に・・。

玉串奉奠、祭主一拝されて、太鼓打ち。

無事に終えてほっとしたことだろう。

なお、神楽舞は翌日の十日戎の日にも、同じ時間帯で奉納されるそうだ。

(H23. 1. 9 SB932SH撮影)

(H30. 1. 9 EOS40D撮影)