FB上で知り合えたMさんが招待状を届けてくれた。

MさんとFBで交流するようになったのは平成26年10月28日。

ご本人からリクエストを頂戴してからである。

キッカケはそれであったが、その後のコメントやりとりでMさんは各地の行事ごとに詳しいとわかった。

大阪・玉出の生根神社の勝間南瓜祭から始まって、話題沸騰したのが夏祭りに奉納されるダイガクであった。

その後もコメントいただくこと多数の日々。

驚いたのは平成29年11月23日だった。

この日に拝観した施設は大阪府吹田市にある吹田市立博物館である。

拝観したい特別展示は吹田市立博物館開館25周年記念秋季特別展。

題して「北大阪のまつり―まもりつたえる心―」であった。

期間中いつでも行けると思っていたが、そのうちすっかり失念していた。

思い出したのはほぼ直前。気がついたら残り日数が一週間しかない。

しかも、11月23日は今なら間に合う大阪府教育庁文化財保護課専門員の森成元氏の講演日。

秋季特別展に展示されている北大阪のさまざまな行事を解説してくださった。

講演を終えてご挨拶をさせてもらおうと名刺交換。

その際に森成元氏が伝えた言葉に、えっ、である。

奥さまは私が公開しているSNSをよく拝見している、というのである。

それも、「家内が云っていました・・奈良の田中さんがすごい・・」って、といわれて、ははぁん、私が公開しているブログを見てくれている一読者が、身近なところにおられるんやな、と思ったまで。

帰宅してパソコンのFBを開いてみたら、ご主人の森さんが、「ダイガク」で知り合ったのは・・・に、えっ、である。

FBメッセージを読ませてもらって椅子からずり落ちそうに、仰天したものだった。

ご主人の森氏とはまったくの初対面。

未だお会いしたことのないMさんよりも先に旦那さんとご対面である。

ご縁はこういうキカッケがあって繋がる不思議なもの。

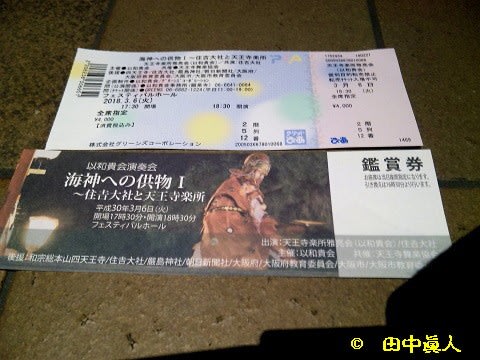

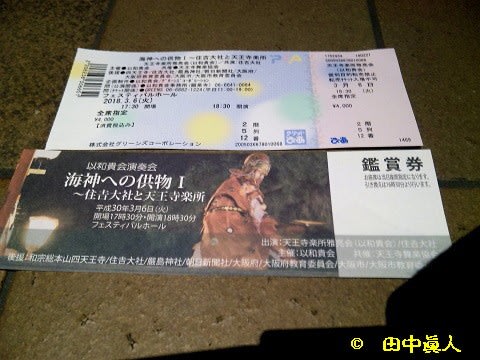

そのようなこともあって、Mさんが所属している天王寺楽所(がくそ)(以和貴会)の演奏会鑑賞券を送ってくださった。

演奏会場は中之島フェスティバルタワーホール。

フェスティバルホール時代に一度だけ出かけたことがある。

たしか井上陽水さんのコンサートだったと記憶する。

聴きに行ったのは何時だったっけ。

私がまだ20代前半のころ。

デビューのころから陽水さんに浸っていた。

当時、友人が住んでいた大阪南部の日根野。

村の青年団はギターライブ。

私は生ギターで舞台に座って演奏した楽曲は「傘がない」だった。

そのころに知り合った樽井の青年。

気心相まって井上陽水さんのコンサートを見に行こうということになってでかけた中之島フェスティバルホール。

はっきりとは覚えていないが、人生は二度あれば、夢の中へに心もようだったと思う。

幕があがって舞台にいたのは忌野清志郎率いるバンド。

それがRCサクセションだった。

陽水さんの唄を聞きに来たのに、早く終わってーという観客クレーム、つまりはブーイングの嵐だった。

そう、当時は爆発的に売れていた陽水コンサトツアーの前座を務めていたのである。

当時も無名でもなかったが、コンサート客は陽水しか念頭になかったのである。

そんなことを思い出しながらやってきた最寄りの駅は地下鉄四つ橋線の肥後橋駅。

そこへ行くまでの行程にあるJR大和路線から地下鉄天王寺駅への乗り換えは難儀した。

会社を離れてからすっかり忘れてしまった都会の町。

かつては天王寺駅から地下鉄に何度も乗り換えていたのに、向かう方法が思い出せない。

駅員さんに尋ねたら反対方向にあるという。

そこの改札口を出たらすぐ近くと云われたが、その真ん前は国道。

その向かい側は近鉄阿部野橋。

外に地下鉄行きのゲートがあるかと見渡せば、そこにあった。

地下鉄は大国町で四つ橋線に乗り換える。

駅を降りてまたまた彷徨うフェスティバルホール行き。

案内に沿って行くのだが、どうも妙なところに着いてしまう迷子状態。

地下はわかり難いから地上にでる。

そこにあったどでかいビルがフェスティバルタワーホールだった。

着いた時間は午後5時45分。

開演まで45分間もある。

会場は2階。

登る階段はさすがにフェスティバルホールだなと思った。

ただ、2階に上ったら、ここはどこがどうなっているのかわからないほど人がいっぱい。

向こうが見えない状態なので、ホール職員さんらしき人に聞いて、そこが受付と案内された。

その場に手渡すMさんが届けてくれた贈り物の鑑賞券。

そうすれば全席指定席券が渡される。

本来なら4千円もする指定席券に座る位置が記されている。

2階・5列・12番とあるが、そこはどこにあるのだ。

老眼鏡をしてなければ見えない小さな文字。

とにかく2階へあがってまたもやホール職員に尋ねたら、またもや案内される。

ようやく席に着いてほっとする間もなくトイレ行き。

またもや場所を教えてもらうホール職員。

慣れない場ではうろうろする始末だ。

そういえば、ここまでくるときに見た楽屋見舞いの受付。

そこにあった棚にどっさり並んだ菓子折り包みを想定される大袋。

どなたに見舞いするのか記帳するシ-トを備え付けていた。

開演までに案内されるアナウンスがある。

携帯電話はマナーモ-ドに。

客席内における動画や録音、並びに撮影を禁ずるというアナウンスだ。

これは演奏時における注意事項。

緞帳が下がっているときは問題ないと考えて、1/4程度埋まった1階観客席の状況をメモしておいた開演30分前。

直前ともなれば1階どころか2階も満席。

見事な状態である。

本日の曲目は第一部と第二部の2部構成。

第一部は大阪・住吉大社で行われている神事ごと。

卯之葉神事である。

はじめに神職、巫女らが参進する。

そして献饌。

そのときの付楽は「五常楽急」。

神事の場を醸し出す背景は影向の松の映像である。

神に坐います榊を立てて献饌される。

普段の取材であれば現地で拝観する神事。

この日は楽曲の披露であるゆえ2階から俯瞰するように拝見させてもらう。

実際と比するのが申しわけないが、なんとなくおかしな雰囲気で、迫力に欠けると思われた神事である。

次は舞楽の「振鉾(えんぶ)」、特に三節目を「合鉾(あわせぼこ)」と呼ぶそうだ。

その次も舞楽で「春庭花(しゅんていか)」。

2曲を拝見してなんとなく違和感をもった演舞の向きである。

本来なら神さんに向かって奉納されるのだが、なんとなく観客席に向けているように見えるのだ。

舞台上り下りは影向の松側からである。

舞い始めは観客席に向けてであった子供が舞楽の「胡蝶(こちょう)」も同じ。

ただ、舞台から降りるときは舞人、一人ずつが影向の松に向かって頭を少し上方に傾けて見上げているように見えた。

不思議な感覚に陥る作法である。

その次は祭式行事作法。

付楽は「胡酒酒破」。

その次は舞楽の「散手(さんじゅ)」。

あれぇ、と思ったのは、先に舞台前で鉾を従者から受けとる姿である。

まるで観客に向かって披露しているように見えた。

受け取った舞人は、それから移動する影向の松。

そして舞台に登って演じる。

上がった赤ら顔の散手もやはり観客席に、向けてだった。

そして、途中に鉾を観客席に向けて舞台置き。

素手で舞う散手。

舞い終わったら舞台から下りて鉾を従者に渡す。

そして、登場してきた舞台袖に下がった。

次は撤饌。再び登場する神職の手によって行われる。

付額は「長慶子(ちょうげいし)」。

その間ずっと、神職横に座っていた四人の巫女は、献饌から撤饌の間、まったく微動だにしなかった。

幕が下りて休憩する時間帯は午後8時10分。

第一部は長丁場の2時間。

再びトイレに駆け込む。

しばらくして第二部の観月祭が始まった。

舞台背景は太鼓橋こと反り橋に転じ、丸い大きな黄色い月を観月する。

舞台袖から登場する童女たちが披露するのは「住吉踊」。

「はぃ、すみよぅし、さぁまのぅ」の指導師が発声する囃子詞で始まった。

懐かしいフレーズに思わず口ずさむ「住吉踊」。

何十年も経っているのに思い出してしまうわかりやすさ、である。

私は生まれも育ちも大阪・住之江。

住吉公園は中学校のツレと帰宅するときの遊び場だった。

すみよっさんと呼んでしまう住吉大社は家から遠いが南海本線では一駅向こう。

小さいときからチンチン電車、若しくは我孫子電車と呼んでいた阪堺軌道鉄道も通る住吉公園駅。

まさに地元である。

夏祭りは大勢の人でごったがえす境内にあったお化け屋敷。

覗き窓から見るカラクリもあったように思える。

神馬は白馬だった。

おやつに売っていたニンジンをあげた記憶もある。

住吉踊りを見たのはたしか御田植神事だった。

若い頃だったので写真にはまったく興味のなかった少年時代である。

現在は6月14日に行われているようだ。

第二部の舞楽は「採桑老(さいそうろう」。

その次は「甘州(かんしゅう)」。

演奏する人たちの衣装は第一部と大きく違った。

多彩な色合いで身を固める楽人装束。

それぞれに個性があるようにも思えた。

2階からでは肉眼で見えない演奏者。

その中にかならずおられると思えって探してみるが、双眼鏡でもなければ無理がある。

そう思ったときである。私が座る席より右二人目の女性はオペラグラスで観ていた。

どうやらお目当ての人を見つけたようだ。

ところで、「採桑老(さいそうろう」である。

老人と思しき「採桑老」は迎えの者の肩に左手を添えて舞台を下りた。

目が見えなかったのかもしれない。

舞台は太鼓橋を見立てているので四方の欄干朱塗りに擬宝珠もある、また舞台そのものは緑色であるから芝、つまり芝舞台ではないだろうか。

余韻に浸って帰路につきたいが・・なかなかホールから脱出できない。

第二部が終わった時間帯は午後9時10分。

大勢の観客が一斉に席を立って移動するものだから、まるでラッシュ。

先に進むのも難しい。

ホールを抜けても駅まで遠く感じる。

結局、自宅に戻ったのは午後11時をとうに過ぎていた。

(H30. 3. 6 SB932SH撮影)

MさんとFBで交流するようになったのは平成26年10月28日。

ご本人からリクエストを頂戴してからである。

キッカケはそれであったが、その後のコメントやりとりでMさんは各地の行事ごとに詳しいとわかった。

大阪・玉出の生根神社の勝間南瓜祭から始まって、話題沸騰したのが夏祭りに奉納されるダイガクであった。

その後もコメントいただくこと多数の日々。

驚いたのは平成29年11月23日だった。

この日に拝観した施設は大阪府吹田市にある吹田市立博物館である。

拝観したい特別展示は吹田市立博物館開館25周年記念秋季特別展。

題して「北大阪のまつり―まもりつたえる心―」であった。

期間中いつでも行けると思っていたが、そのうちすっかり失念していた。

思い出したのはほぼ直前。気がついたら残り日数が一週間しかない。

しかも、11月23日は今なら間に合う大阪府教育庁文化財保護課専門員の森成元氏の講演日。

秋季特別展に展示されている北大阪のさまざまな行事を解説してくださった。

講演を終えてご挨拶をさせてもらおうと名刺交換。

その際に森成元氏が伝えた言葉に、えっ、である。

奥さまは私が公開しているSNSをよく拝見している、というのである。

それも、「家内が云っていました・・奈良の田中さんがすごい・・」って、といわれて、ははぁん、私が公開しているブログを見てくれている一読者が、身近なところにおられるんやな、と思ったまで。

帰宅してパソコンのFBを開いてみたら、ご主人の森さんが、「ダイガク」で知り合ったのは・・・に、えっ、である。

FBメッセージを読ませてもらって椅子からずり落ちそうに、仰天したものだった。

ご主人の森氏とはまったくの初対面。

未だお会いしたことのないMさんよりも先に旦那さんとご対面である。

ご縁はこういうキカッケがあって繋がる不思議なもの。

そのようなこともあって、Mさんが所属している天王寺楽所(がくそ)(以和貴会)の演奏会鑑賞券を送ってくださった。

演奏会場は中之島フェスティバルタワーホール。

フェスティバルホール時代に一度だけ出かけたことがある。

たしか井上陽水さんのコンサートだったと記憶する。

聴きに行ったのは何時だったっけ。

私がまだ20代前半のころ。

デビューのころから陽水さんに浸っていた。

当時、友人が住んでいた大阪南部の日根野。

村の青年団はギターライブ。

私は生ギターで舞台に座って演奏した楽曲は「傘がない」だった。

そのころに知り合った樽井の青年。

気心相まって井上陽水さんのコンサートを見に行こうということになってでかけた中之島フェスティバルホール。

はっきりとは覚えていないが、人生は二度あれば、夢の中へに心もようだったと思う。

幕があがって舞台にいたのは忌野清志郎率いるバンド。

それがRCサクセションだった。

陽水さんの唄を聞きに来たのに、早く終わってーという観客クレーム、つまりはブーイングの嵐だった。

そう、当時は爆発的に売れていた陽水コンサトツアーの前座を務めていたのである。

当時も無名でもなかったが、コンサート客は陽水しか念頭になかったのである。

そんなことを思い出しながらやってきた最寄りの駅は地下鉄四つ橋線の肥後橋駅。

そこへ行くまでの行程にあるJR大和路線から地下鉄天王寺駅への乗り換えは難儀した。

会社を離れてからすっかり忘れてしまった都会の町。

かつては天王寺駅から地下鉄に何度も乗り換えていたのに、向かう方法が思い出せない。

駅員さんに尋ねたら反対方向にあるという。

そこの改札口を出たらすぐ近くと云われたが、その真ん前は国道。

その向かい側は近鉄阿部野橋。

外に地下鉄行きのゲートがあるかと見渡せば、そこにあった。

地下鉄は大国町で四つ橋線に乗り換える。

駅を降りてまたまた彷徨うフェスティバルホール行き。

案内に沿って行くのだが、どうも妙なところに着いてしまう迷子状態。

地下はわかり難いから地上にでる。

そこにあったどでかいビルがフェスティバルタワーホールだった。

着いた時間は午後5時45分。

開演まで45分間もある。

会場は2階。

登る階段はさすがにフェスティバルホールだなと思った。

ただ、2階に上ったら、ここはどこがどうなっているのかわからないほど人がいっぱい。

向こうが見えない状態なので、ホール職員さんらしき人に聞いて、そこが受付と案内された。

その場に手渡すMさんが届けてくれた贈り物の鑑賞券。

そうすれば全席指定席券が渡される。

本来なら4千円もする指定席券に座る位置が記されている。

2階・5列・12番とあるが、そこはどこにあるのだ。

老眼鏡をしてなければ見えない小さな文字。

とにかく2階へあがってまたもやホール職員に尋ねたら、またもや案内される。

ようやく席に着いてほっとする間もなくトイレ行き。

またもや場所を教えてもらうホール職員。

慣れない場ではうろうろする始末だ。

そういえば、ここまでくるときに見た楽屋見舞いの受付。

そこにあった棚にどっさり並んだ菓子折り包みを想定される大袋。

どなたに見舞いするのか記帳するシ-トを備え付けていた。

開演までに案内されるアナウンスがある。

携帯電話はマナーモ-ドに。

客席内における動画や録音、並びに撮影を禁ずるというアナウンスだ。

これは演奏時における注意事項。

緞帳が下がっているときは問題ないと考えて、1/4程度埋まった1階観客席の状況をメモしておいた開演30分前。

直前ともなれば1階どころか2階も満席。

見事な状態である。

本日の曲目は第一部と第二部の2部構成。

第一部は大阪・住吉大社で行われている神事ごと。

卯之葉神事である。

はじめに神職、巫女らが参進する。

そして献饌。

そのときの付楽は「五常楽急」。

神事の場を醸し出す背景は影向の松の映像である。

神に坐います榊を立てて献饌される。

普段の取材であれば現地で拝観する神事。

この日は楽曲の披露であるゆえ2階から俯瞰するように拝見させてもらう。

実際と比するのが申しわけないが、なんとなくおかしな雰囲気で、迫力に欠けると思われた神事である。

次は舞楽の「振鉾(えんぶ)」、特に三節目を「合鉾(あわせぼこ)」と呼ぶそうだ。

その次も舞楽で「春庭花(しゅんていか)」。

2曲を拝見してなんとなく違和感をもった演舞の向きである。

本来なら神さんに向かって奉納されるのだが、なんとなく観客席に向けているように見えるのだ。

舞台上り下りは影向の松側からである。

舞い始めは観客席に向けてであった子供が舞楽の「胡蝶(こちょう)」も同じ。

ただ、舞台から降りるときは舞人、一人ずつが影向の松に向かって頭を少し上方に傾けて見上げているように見えた。

不思議な感覚に陥る作法である。

その次は祭式行事作法。

付楽は「胡酒酒破」。

その次は舞楽の「散手(さんじゅ)」。

あれぇ、と思ったのは、先に舞台前で鉾を従者から受けとる姿である。

まるで観客に向かって披露しているように見えた。

受け取った舞人は、それから移動する影向の松。

そして舞台に登って演じる。

上がった赤ら顔の散手もやはり観客席に、向けてだった。

そして、途中に鉾を観客席に向けて舞台置き。

素手で舞う散手。

舞い終わったら舞台から下りて鉾を従者に渡す。

そして、登場してきた舞台袖に下がった。

次は撤饌。再び登場する神職の手によって行われる。

付額は「長慶子(ちょうげいし)」。

その間ずっと、神職横に座っていた四人の巫女は、献饌から撤饌の間、まったく微動だにしなかった。

幕が下りて休憩する時間帯は午後8時10分。

第一部は長丁場の2時間。

再びトイレに駆け込む。

しばらくして第二部の観月祭が始まった。

舞台背景は太鼓橋こと反り橋に転じ、丸い大きな黄色い月を観月する。

舞台袖から登場する童女たちが披露するのは「住吉踊」。

「はぃ、すみよぅし、さぁまのぅ」の指導師が発声する囃子詞で始まった。

懐かしいフレーズに思わず口ずさむ「住吉踊」。

何十年も経っているのに思い出してしまうわかりやすさ、である。

私は生まれも育ちも大阪・住之江。

住吉公園は中学校のツレと帰宅するときの遊び場だった。

すみよっさんと呼んでしまう住吉大社は家から遠いが南海本線では一駅向こう。

小さいときからチンチン電車、若しくは我孫子電車と呼んでいた阪堺軌道鉄道も通る住吉公園駅。

まさに地元である。

夏祭りは大勢の人でごったがえす境内にあったお化け屋敷。

覗き窓から見るカラクリもあったように思える。

神馬は白馬だった。

おやつに売っていたニンジンをあげた記憶もある。

住吉踊りを見たのはたしか御田植神事だった。

若い頃だったので写真にはまったく興味のなかった少年時代である。

現在は6月14日に行われているようだ。

第二部の舞楽は「採桑老(さいそうろう」。

その次は「甘州(かんしゅう)」。

演奏する人たちの衣装は第一部と大きく違った。

多彩な色合いで身を固める楽人装束。

それぞれに個性があるようにも思えた。

2階からでは肉眼で見えない演奏者。

その中にかならずおられると思えって探してみるが、双眼鏡でもなければ無理がある。

そう思ったときである。私が座る席より右二人目の女性はオペラグラスで観ていた。

どうやらお目当ての人を見つけたようだ。

ところで、「採桑老(さいそうろう」である。

老人と思しき「採桑老」は迎えの者の肩に左手を添えて舞台を下りた。

目が見えなかったのかもしれない。

舞台は太鼓橋を見立てているので四方の欄干朱塗りに擬宝珠もある、また舞台そのものは緑色であるから芝、つまり芝舞台ではないだろうか。

余韻に浸って帰路につきたいが・・なかなかホールから脱出できない。

第二部が終わった時間帯は午後9時10分。

大勢の観客が一斉に席を立って移動するものだから、まるでラッシュ。

先に進むのも難しい。

ホールを抜けても駅まで遠く感じる。

結局、自宅に戻ったのは午後11時をとうに過ぎていた。

(H30. 3. 6 SB932SH撮影)