【連載】腹ふくるるわざ㊼

バレンタインデー

桑原玉樹(まちづくり家)

2月14日はバレンタインデーだった。

現役時代は、職場で義理チョコをもらうのが習わしだった。50人程度の部で男性の中に女性が1人、アルバイトをいれてやっと数人の女性がいるというような職場を渡り歩いてきた。男全員がそれぞれ義理チョコをもらっていた。そしてホワイトデーには男全員から倍返しの金額を集めてまとめてお返しするという習わしが多かった。批判もあるだろうが、職場の親睦に役立っていたと思う。

バレンタインデーの由来

諸説あるようだが、「ローマ帝国発祥説」が一般的だ。古代ローマでは、日本の鎮守の森での秋祭りのようなことがあったようだ。ウィキペディアから引用しよう。

《バレンタインデーの歴史は、ローマ帝国の時代にさかのぼるとされる。当時、ローマでは、2月14日は女神ユーノーの祝日だった。ユーノーはすべての神々の女王であり、家庭と結婚の神でもある。翌2月15日は、豊年を祈願する(清めの祭りでもある)ルペルカーリア祭の始まる日であった。当時若い男たちと女たちは生活が別だった。祭りの前日、女たちは紙に名前を書いた札を桶の中に入れることになっていた。翌日、男たちは桶から札を1枚ひいた。ひいた男と札の名の女は、祭りの間パートナーとして一緒にいることと定められていた。そして多くのパートナーたちはそのまま恋に落ち、そして結婚した。

ローマ帝国皇帝クラウディウス2世は、愛する人を故郷に残した兵士がいると士気が下

がるという理由で、兵士たちの婚姻を禁止したと言われている。キリスト教の司祭だったウァレンティヌス(バレンタイン)は、婚姻を禁止されて嘆き悲しむ兵士たちを憐れみ、彼らのために内緒で結婚式を行っていたが、やがてその噂が皇帝の耳に入り、怒った皇帝は二度とそのような行為をしないようウァレンティヌスに命令した。しかし、ウァレンティヌスは毅然として皇帝の命令に屈しなかったため、彼は処刑されたとされる。彼の処刑の日は、ユーノーの祭日であり、ルペルカーリア祭の前日である2月14日があえて選ばれた。ウァレンティヌスはルペルカーリア祭に捧げる生贄とされたという。このためキリスト教徒にとっても、この日は祭日となり、恋人たちの日となったというのが一般論である。》

▲バレンタインデーの始まり

日本でのバレンタインデーの始まり

日本でバレンタインデーにチョコレートを贈るようになったのはチョコレート業界の作戦や陰謀だという説がある。しかし業界が団結していたわけではない。いくつかの会社が「ウチが最初だ!」「我こそ元祖!」と名乗りを上げている。

▲日本でバレンタインデーにチョコレートを贈る風習の元祖

1 モロゾフ

一つ目は「神戸モロゾフ製菓」。創業翌年の昭和7(1932)年には、日本で初めて「バレンタインデーにチョコレートを贈る」というコンセプトの商品を発売したという。昭和11(1936)年2月12日、外国人向け英字新聞「ザ・ジャパン・アドバタイザー (The Japan Advertiser)」に、「あなたのバレンタイン(=愛しい方)にチョコレートを贈りましょう」というコピーの広告を掲載したとされる。なんと226事件の2週間前のことだ。確認された中では最も古い広告らしい。

▲日本初のバレンタインチョコ(モロゾフ社ホームページより)

モロゾフ本店の最寄り駅である阪神御影駅南側の広場は2013年に「バレンタイン広場」として整備されており、聖バレンタインゆかりの地とされるテルニ市からの「お墨付き」を得ている。

▲バレンタイン広場

2 メリーチョコレート

二つ目は「メリーチョコレートカムパニー」。2代目社長だった原邦生が、まだ入社前で学生だったころに、パリ在住の先輩から葉書をもらった。それには「こちらにはチョコレートや花、カードなどを贈り合う『バレンタイン』という習慣があります」と書いてある。彼は「ヨーロッパは女性が好きな男性にチョコレートを贈る」と勘違いし、アイデアがひらめいた。

昭和33(1958)年、「年に一度、女性から男性への愛の告白を!」というキャッチコピーをつけ、伊勢丹新宿店の店頭で社員2名とともにバレンタインフェアという看板を掲げ販売した。しかし当時バレンタインデーを知る人はなく、50円の板チョコレート3枚と20円のメッセージカード1枚、たった170円の売り上げだった(同社ホームページによる)。同社は2013年、バレンタインデーを広く日本に定着させたとして日本記念日協会より「記念日文化功労賞」を授与されている。またフランスのセント・ヴァレンタイン村と友好提携を結んでいる。

▲メリーチョコレートに記念日文化功労賞

3 森永製菓

三つめは森永製菓だ。同社広報課によると、昭和35(1960)年、「愛する人にチョコレートを贈りましょう」をキャッチコピーにキャンペーン企画を新聞、雑誌、TVで展開し、このプロモーションがバレンタインを全国に広めるきっかけになったと考えています、とのことだ。

▲森永製菓によるバレンタインキャンペーン

4 伊勢丹

四つ目は伊勢丹。昭和40(1965)年にバレンタインデーのフェアを開催し、これがバレンタインデー普及の契機となったとする説がある。しかし、「バレンタインデー」の文字がある広告は、昭和31(1956)年の西武百貨店、松屋の新聞広告、昭和34(1959)年の松坂屋の新聞広告に掲載されており、デパート業界では伊勢丹が最初というわけではない。

5 ソニープラザ

そして五つ目はソニープラザ。ソニー創業者の盛田昭夫は、昭和43(1968)年、ソニープラザがチョコレートを贈ることを流行させようと試みたことをもって「日本のバレンタインデーはうちが作った」としている。

いずれにしても、すぐに大きな反響があったわけではなく、商品もあまり売れなかったようだ。デパート各店がバレンタインデー普及に努めていたが、なかなか定着せず、「日本での定着は難しい」との見方もあった。

しかし、1970年代前半頃になると、チョコレートの売上が急増した。バレンタインデーにチョコレートを贈るというのは、小学校高学年から高校生までの学生層からOLへと広まったという。さらに1980年代後半頃には夫や父親、義父に贈る主婦層にも普及した。

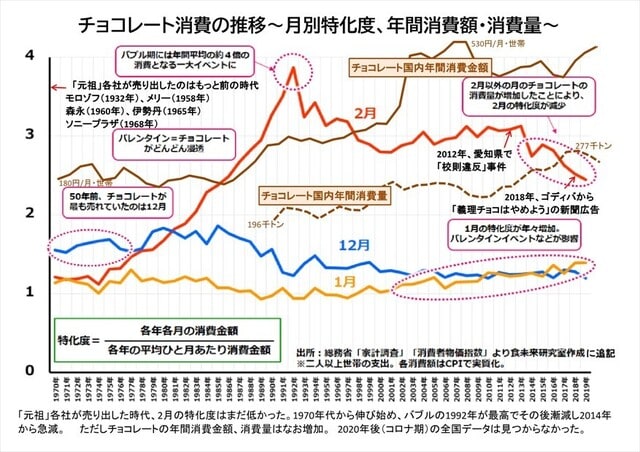

▲チョコレート消費の推移

バレンタインデーに翳りか

平成24(2012)年、愛知県内の中学校で、バレンタインデーでのチョコのやりとりが「校則違反」とされ、クラブ活動が活動停止となった事例があった。しかし保護者などから活動停止に対して抗議の投書が多数寄せられ、有識者や教育関係者からは、配慮不足との声が多数出た。その一方で、労働法の専門家からは、職場内におけるバレンタインデー・ホワイトデーの強要は「環境型セクシャルハラスメント」にあたるとされている。

また平成30(2018)年2月1日、日本経済新聞に「義理チョコをやめよう」とゴディバの全面広告が掲載され、ゴディバ・ジャパンの社長は「あげる人にとって楽しいバレンタインデーかどうか、それが最も重要なこと。義務感や形式や慣習からではなく、もっと自由に、感謝や愛情を表現する日として楽しんでいただきたい」とコメントした。

▲社内バレンタイン禁止

しかし、各種アンケートを見ると、社内禁止についての意見には男女差がある。男性はもらうと本音では「うれしい」と思っても、建前では「禁止賛成」と言わざるをえないようで、微妙な心理状況が伺える。

▲社内義理チョコの本音と建前

バレンタインデーは回復している?

このような状況を受け、バレンタインデーの市場規模は縮小傾向にあるという説がある。既に売り上げ規模ではハロウィーンの後塵を拝しているらしい。さらに2019年末に発生した新型コロナウイルス感染症の流行は、バレンタインデーの在り方に影響を与えたようだ。

バレンタイン商戦では、全国百貨店でトップのJR名古屋タカシマヤの売り上げも2021年、2022年と減少した。しかし今年2023年は過去最高の34億円を超える見込みだと2月10日に発表された。これはどういうことだろう。コロナの影響を脱したという理由だけだろうか。

▲JR名古屋タカシマヤ バレンタインデー商戦売上

年代別の女性層へのアンケートを見てみた。なんとここ数年はコロナにも関わらず「贈る予定」の割合が増加している。必ずしも減少しているわけではなさそうだ。

▲プレゼントするという女性の割合は増えている

さてプレゼントする目的も年齢、既婚未婚により大きく変わるようだ。グラフを詳しくみると変化していく女性心理の機微が伺える。ごちゃごちゃしたグラフばかりで恐縮だが、じっくり見てほしい。

▲年齢別・既婚未婚別、目的ごとのバレンタインプレゼント

とここまで書いてきたものの、私とバレンタインデーとの関係は薄くなって久しい。今年、バレンタインデーの直前に、小学5年生の孫娘がせっせとクッキーにペン型のチョコレートでなにやら書いたり飾ったりしていた。友達と交換するのだという。

「ジジももらえるの?」

そう聞いたところ

「あげない! 余ったら上げるかもしれない」

とつれない。

それでも、半分に割れた失敗クッキー1枚をもらうことができた。

【桑原玉樹(くわはら たまき)さんのプロフィール】

昭和21(1946)年、熊本県生まれ。父親の転勤に伴って小学校7校、中学校3校を転々。東京大学工学部都市工学科卒業。日本住宅公団(現(独)UR都市機構)入社、都市開発やニュータウン開発に携わり、途中2年間JICA専門家としてマレーシアのクランバレー計画事務局に派遣される。関西学研都市事業本部長を最後に公団を退職後、㈱千葉ニュータウンセンターに。常務取締役・専務取締役・熱事業本部長などを歴任し、平成24(2012)年に退職。現在、印西市まちづくりファンド運営委員、社会福祉法人皐仁会評議員。