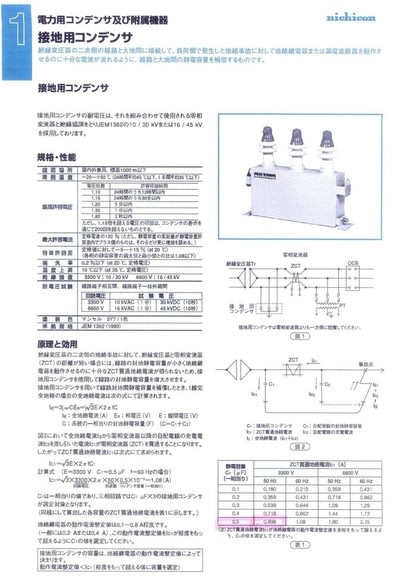

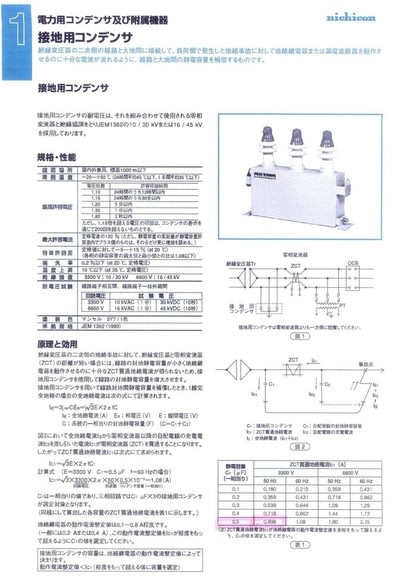

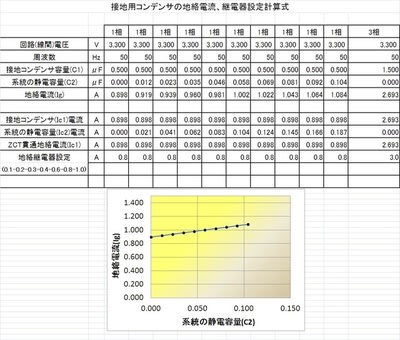

ニチコン(株)の接地コンデンサ取説。

これを元に地絡保護継電器の設定根拠を計算してみる。

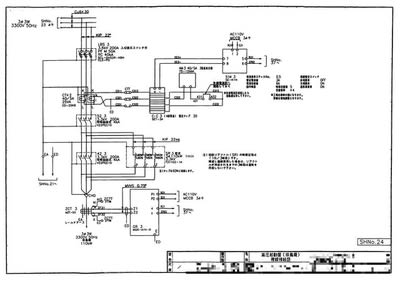

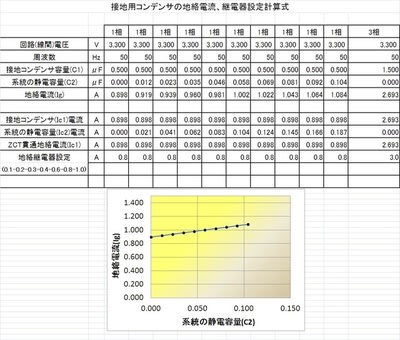

過日、交流耐圧試験を行ったデータを10,350V印加から3,300Vにした時の二次側充電電流は12mA(3本一括,亘長約22m)この時の静電容量は0.01155μFと計算される。

☆

タイトラ6,600/3,300Vの回路での地絡事故電流検知は系統の静電容量は接地コンデンサ容量より格段に少なく、接地コンデンサ分の容量に透過する地絡電流だけで継電器は十分動作する。

計算上の継電器設定は0.8Aだが現場的には感度を倍以上として一般的な0.2~0.4Aがベターとなる。

接地コンデンサは内部よりアースされており高圧絶縁抵抗測定した場合、0MΩとなる。

電荷オーバーすると4,000MΩまで復帰、再度の絶縁抵抗測定で0MΩを繰り返す。

交流耐圧試験時は一次側にあるプライマリーカットアウトスイッチ等、開放してやらないと電圧が上昇せず一次側励磁電流が大きく流れるので直ぐ中止しなければならない。

それではPASの方向性SOG制御装置、零相電圧検出器(ZPD)は同じコンデンサが付いているのに何故、交流耐圧試験10,350V.10分間なるのか?。

後日にて...。