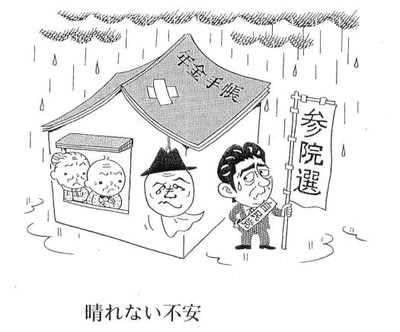

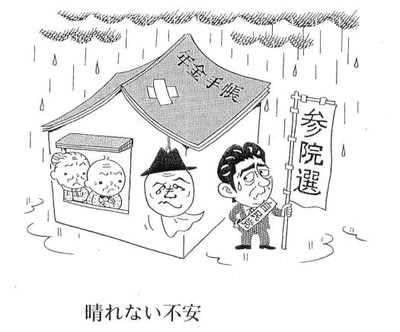

「老後2000万円報告書」の炎上で隠れる本当に必要な議論

老後の金融資産として約2000万円が必要とする試算を盛り込んだ金融庁金融審議会の報告書が波紋を呼んでいる。

6月3日に公表された「高齢社会における資産形成・管理」という報告書で、報道などでは「老後2000万円報告書」とも表現されている。

SNS上では「年金制度の崩壊を事実上認めた」「年金が出ないなら、これまで納めたお金を返してほしい」という声が相次ぎ、与党・野党議員からも懸念が指摘された。

これを受けて麻生太郎金融相は11日、「正式な報告書として受け取らない」と表明。

同報告書は事実上の撤回に追い込まれた。

「30年で約2000万円の取り崩しが必要になる」という文言に注目が集まった

年金制度そのものに対する不安を改めて浮き彫りにした今回の騒動。

確かに同報告書では、夫が65歳以上、妻が60歳以上の無職世帯が年金に頼って暮らす場合、毎月約5万円の赤字が出るとの試算を掲載している。

その後30年間生きると仮定すると約2000万円が不足するという計算だ。

しかし、そもそもこのデータは2017年の総務省の「家計調査」に掲載されたもので、とりわけ新しいデータではない。

また、上記の内容は金融審議会の報告書の中では序章の「現状整理」にまとめられており、本論の部分ではなかった。

本旨の前提として過去のデータを引用したら、そればかりに注目が集まり炎上につながったということだ。

本論にあたる部分では高齢化や単身世帯の増加、公的年金とともに老後資金の要となる退職金の平均額の減少など、これまでにない社会的変化が起きていると指摘。

年金受給額を含めて自分自身の収支状況を「見える化」して、望む生活水準に収入が足りないのであれば資産運用などの「自助」の充実が必要と訴えている。

「2000万円」というセンセーショナルな数字の印象とも相まって、「老後の資金は自分で工面すべきだ」「年金に頼るな」というメッセージと受け取った人もいただろう。

ただ、年金だけに頼らない資産形成の必要性や、そのために金融リテラシーを向上すべきだという議論自体は以前からあるもので同報告書は総論として何か斬新な見解を打ち出したものではない。

しかし内容が吟味される前に「序論」が炎上して撤回されたことにより同報告書にある重要な指摘が顧みられなくなっている。

認知症の問題だ。

ここ最近、自動車の暴走事故で議論に上がることが多い。

国内の認知症患者は増加傾向にあり、軽度な人を含めるとすでに65歳以上の4人に1人が認知・判断能力に何らかの問題を抱えているとされる。

認知症患者が増えれば資産の引き出しを自由にできないばかりか、資産運用に関して本人の意思を確認できない状況が生じかねないと同報告書は指摘している。

ところが、運用に回せるような金額の資産を手にすることができるのは退職後、つまり高齢になってからという人が多い。

就労期間が長引けばその傾向はますます加速するだろう。

こうした背景から危惧されるのが「退職金が狙われる」という状況。

実際、退職金で投資デビューしたものの、トラブルに発展したというケースは現時点でも少なくない。

投資信託会社に運用を任せた結果、認知症の親の資産が過剰に投資されていたりリスクの高い債権に振り向けられていたりといった被害を訴える家族の声もある。

退職金を受け取った人の4分の1が投資に振り分けているとされ、実際に多くの金融機関が退職者向けのサービスを提供している。しかし同報告書では「そうした(退職者向け)キャンペーンなどの内容が、真に顧客にふさわしいものであるかについては自問が必要なのではないか」と投げかけている。

同報告書はこうしたトラブルが増加することを念頭に、「認知・判断能力が低下・喪失した後であっても、予め明らかにされた顧客本人の意思を最大限尊重しながら、適切な金融取引の選択を行えることが望ましく、金融サービス提供者も今後より一層対応を進めていくべきである」とまとめている。

認知症社会の到来が近づくものの、社会構造の変化から資産運用の重要性は高まるばかりだ。

報告書の撤回によって議論が止まってしまったが、将来起こり得るトラブルに正面から向き合う姿勢がやがて求められるだろう。

報告書をまとめた審議会メンバーの1人であるセゾン投信株式会社代表取締役社長の中野晴啓氏は本誌の取材に次のコメントを寄せた(2019年6月12日 17時29分追記)。

「現状確認のために盛り込んだ冒頭の部分だけが独り歩きしていて、審議会が時間をかけてまとめた本論の部分は完全に置き去りにされている。

本論の部分こそ、世の中に問いたい内容が入っている。冒頭の部分だけをもって、報告書がずさんであるといった指摘があることは不本意極まりない」。

☆

ワーワー騒いで心配してもストレスになりハゲるだけ。

医者かからず健康なうち働いてお上、子供に世話かけず平均程度、生きて三途の川が見えてきたら脇見せず渡るしかない。

国が悪い悪い等とアホー野党の様に、ほざいても何も変わらずムダ...これの解消、対案出さなければ無理か。