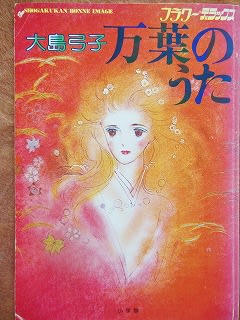

「万葉のうた」大島弓子(1978年10月初版)

わわ。1978年というと私は14歳、まだ中学生だ! 趣味がしぶい!

これはたしか、私が大島弓子さんのファンだと聞いた叔母が、買ってきてくれた品だったような・・・ちょっとさだかではないんですが、人生ではじめて手に入れたイラスト集だということに、まちがいはないはず。

大島さんが万葉集から選んだお気に入りの歌46首に、イラストをつけるという趣向の本です。

いままでに描いたイラスト(マンガの表紙や見開きページなどなど)に、歌が添えられています。現代ものや外国ものの絵でも、ふしぎなことになんの違和感もないんですよね。

たとえば「綿の国星」1作目ラストの見開き画面、あのすごくきれいなシーンについているのが

あをによし 奈良の都は 咲く花の

薫ふがごとく 今盛りなり

「綿の国星」1巻が1978年6月初版だから、そのあとに出た本じゃないかな。描き下ろしも何点かあり、こちらは和風でとても素敵です。

「聖パンプキンの呪文」内田善美(1978年10月初版)

わわ! 万葉の歌と同じ年だ!

これは書店でみつけて自分で買いました。よく買った、中学生の私!

内田さんの本、いまじゃほんとに手に入りませんよね。ああ、名作マンガの数々をちゃんと読んでおけばよかった。どうして読まなかったのか悔やまれるわ・・・。

でも。イラスト集を持っているのは、はっきり言って自慢です。

裏表紙のイラスト部分。素敵すぎます・・・。

中身のほうは、こういう可愛い絵は案外少なくて、シェイクスピアの「真夏の夜の夢」をイスラム風の絵物語にしたり、自作の童話みたいな話を二色刷り絵本風にしたり(これは可愛い)、ダークな味わいのモノクロ短編マンガなど。あ、美少年ももちろんあり。

内田さん自身はダークなのがお好きで、かわいいのはサービスショットなのかな?とも思いますが・・・。

文学界の鬼才寺山修司氏と、イラスト界の巨匠宇野亜喜良氏がエッセイを寄せています。なんてゴージャスなんでしょう。

中を写すのは自粛しますが、お見せしたいです~。復刊されればいいですね!!

つづきます

右サイドバーの猫ボタンで

読みましたクリックお願いします。

ありがとうございました

ありがとうございました

ありがとうございました

ありがとうございました