今日(10月11日)は起きてから森達也著「死刑」(角川文庫)に書かれていたハンナ・アーレントという政治哲学者の思想について調べてみようと想った。

森達也著「死刑」 p140,p141

ドイツ生まれのユダヤ人で政治哲学者のハンナ・アーレントは、ホロコーストの実行責任者だったアドルフ・アイヒマンの裁判を傍聴して、その罪を「凡庸な悪」と形容しながらも、アイヒマンへの死刑執行を肯定した。

ただしその理由は、「数百万人の人々を殺したから」ではなく「人類の秩序を破ったから」であると、その著書『イェルサレムのアイヒマン』で主張した。

刑事司法における個的な報復を否定した彼女のこの思想は、「許しの反対物どころか、むしろ許しの代替物となっているのが罰である。

許しと罰は、干渉がなければ際限なく続くなにかを終らせようとする点で共通しているからである。

人間は、自分の罰することのできないものは許すことができず、明らかに許すことのできないものは罰することができない」(『人間の条件』)に、さらに明確に表れている。

つまり「処罰」と「復讐」とをアーレントは徹底して峻別したからこそ、アイヒマンを処刑する理由を、報復ではなく処罰であらねばならないと考えた。

ある程度の説得性はある。でもある程度だ。もしも「処罰」が「赦し」を意味するのならば、そして「死刑」が「処罰」の一環であると考えるのなら、「死刑」は「赦し」と同義であるということになる。

赦しながら処刑する。ここには明らかに論理の破綻がある。

アーレントが「凡庸な悪」と形容したように、アイヒマンは「自分は上官の指示に従っただけだ」と法廷で証言した。

呵責や反省はそこにはない。そんな彼を処刑することと赦しが、同義のはずはない。

これを読んで、わたしは酷く考えさせられるものがあった。

彼女のことは初めて知ったのだがわたしの彼女の思想に対する感想は森達也の感想とはかなり違ったものだった。

わたしはそれは一つの真理であるかもしれないと感じたのである。

人間が、それも完全ではない人間存在が、罪人を処刑という処罰によってそれを終らせようとすること。そこには人間の「赦し(赦されたい)」というものが存在しているのかもしれない。

多くの人間は自分がもし同じ罪を被ったときに、「赦し」を与えられたいと願っているのではないか。

どうにか赦されたいと願う想いが倒錯的となって他者への処刑を願う想いへと変換されるのかもしれない。

アーレントの言う「赦しの代わりに罰がある」という思想は"自分(わたし)という厳罰主義(自分にも他人にも厳罰を求む)者"が徹底的に死刑に反対している人間であることからも至極納得の行くものがあった。

自分の罪を赦さぬ者は、他者の罪もまた赦すことができない。

でも自分の罪は容易く赦されるべきであると願うなら、他者の罪もまた同じく容易く(死刑)によって赦されるべきであるという潜在意識がそこにあるのではないか。

死刑という処罰は、(死後の世界など信じない唯物主義者たちにとって)ある意味、その死刑囚に向って「おまえはこれ以上苦しむ必要はない」と言っていることになる。

でも自分のような厳罰主義に生きる死刑反対者はそうは想っていない。

人間の生きる世界が、死んで終わり(肉体の死で終り)であるなどとは想っていないのである。

たった一度の死刑によって赦される罪など、どこにもありはしないと感じている。

だからこそ自分は如何なる人間の死刑をも決して望まない。

死刑によって終らせられる罪など、ないからだ。

死刑賛成者たちの多くは、殺人者たちに対して遺族でもないのに言い知れぬ憎悪を感じているように想える。

しかしおかしなことに死刑賛成者こそが、最も殺人者の罪を軽くし、殺人者の罪をたった一度の死刑によって「赦そう」としているのかもしれない。

そしてその多くが人間はたった一度の人生で終わりだということを無根拠にも信じて生きている。

そうであるから死刑は彼らにとって「極刑」になり得るのだろう。

アーレントが言った「凡庸な悪」というものは、死刑を願う人々にもあるように感じた。

「全体主義」とは、大多数が着いて行く「凡庸な悪」であり、「陳腐な悪」となってしまうのではないか。

殺人者はその罪から絶対的に赦されてはならないものだからこそ誰をも裁くことなどできない。誰からも、裁かれるべきではない。

完全でない者が、完全でない者を(己れの不完全な法によって)裁いたところで、何になるというのか。

自分自身も、自分を裁くことなどでき得ない。わたしはどのような自殺をも肯定しない。

人間を裁こうとすること、人間を殺そうとすること、食肉の為に家畜を殺して食べ続けること、それはすべて凡庸な悪なのではないか。

戦争も死刑も堕胎も肉食も見方を変えれば大量虐殺(ホロコースト)となる。

大多数の主義が少数の主義になるなら大量に殺されることはなくなる。

個人の犯す殺人事件がどこでも大量に起き続けているわけではない。

だが戦争と死刑と堕胎と肉食は生命を大量に殺し続けることである。

極端な考えだと大多数は言うかもしれないが、自分の感覚では"人が殺すという行為"には何の違いもそこに感じることができない。

人が殺したなら、ではその殺した罪はだれが裁き、罰はどこでだれが与えるのか。

どのようにその人は赦される為に処罰を受けるのであろうか?

自分のような考えは危険だと大多数は言うかもしれない。

でもこれは自分の考えが正しいと感じるから言っているのではなく、自分の感覚が危惧を感じ続けているから、自分がその感覚によって苦しみ続けているから、どうにかこの負の連鎖を終らせたいと願っている。

「凡庸な悪」は自分のなかにも勿論在る。

普遍的な悪は誰もが陥る危険がある。だからといって、じゃあしょうがないとは言っていられない。

大多数の人々が大量虐殺という凡庸な悪を肯定して生きているが、少数の人間にそれを変えることなど難しいから諦めるとは言えない。

わたしはそこにあるどのような罪も、「赦されるべき」だなどと、想ってはいないのである。

延々と地獄で苦しみ続けても赦され得ない罪も在ると想っている。

だからこそ、本当にこの世界の「殺戮」というものに深い危惧を感じるようになった。

永遠に自分と他者の死刑と拷問の終らぬ世界に生きて行きたい人が大多数であるとは想えないのである。

他者の裁きによって赦される者(自分が自分を赦して良いと納得する者)が、人を殺し続け、動物を殺し続ける世界に、わたしは生きたいとは望まない。

人々も動物も、物のように殺され続けているのではなく、「物」であると観ている為に殺され続けているのではないのか。

ナチスのホロコーストは大量の食肉生産の比喩などでは決してなく、その通り、同じものではないのか。

人間を、動物を、モノとして観ていないで、何故殺し続けることができるのか。

例え生きる為に殺すと嘯いても、何故そこにある収容所(と殺(屠畜)場)の様子を、自分の目で確かめようとはしないのか。

アドルフ・アイヒマンは「法に従っただけだ」と言って何百万人と移送させた絶滅収容所の様子を一度たりとも覗いたことはなかったという。

そこ(強制収容所)で一体何が行なわれているのか。どんな風にユダヤ人たちが扱われているのか。ほんの少しの関心も持たなかったからではないか。

もしあるなら、覗いてみたくなるだろう。

チャップリンの『モダン・タイムス(1936年)』の冒頭では毛を刈られた羊の群れがこちらに向って追い立てられて走ってくる。次のショットでは通勤する労働者たちが地下鉄の階段をこちらに向って登ってくる。

羊たちが向う場所は屠場(屠畜場)であり、労働者が向う場所はどこなのだろう。

それは果ては過労死の場なのか、それとも凡庸な悪による罪の処刑場なのか。

働き詰めの忙しさにかまけて、大量生産と大量消費を肯定し続け、わたしたちはどこへ向かっているのだろう。

『感覚の停止』、『思考の停止』こそ、きっと我々を上手くそこへと導けるに違いない。

1/2 NHK 100分 de 名著 ハンナ・アーレント 全体主義の起源(dailymotion動画)

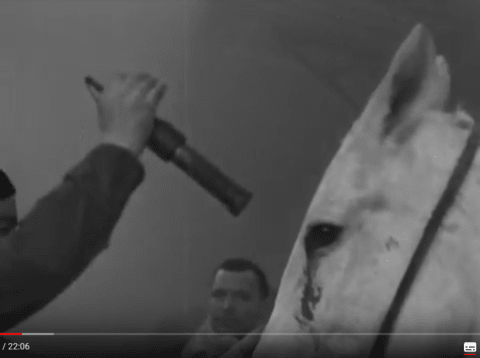

ジョルジュ・フランジュ監督 1949年作ドキュメンタリー短編映画 『獣の血 (原題:Le Sang des bêtes)』

Le sang des bêtes 1949 Georges Franju

3分26秒から 美しく愛らしい従順な白馬が一頭、連れられてきて大人しく待っている。

情けないことに、わたしはこれまでどうしても馬のと殺(屠畜)映像は観ることができなかった。

初めて、馬が食肉の為に殺されゆく映像をわたしは観た。

白黒のドキュメンタリー映画でありながら閲覧注意の映画である。

わたしは此処に、如何なる”聖性”さも認めない。此処に在るのは芸術作品に昇華させることができなかった凡庸さがあるばかりだ。

これが聖性で芸術的なものであるなら残虐でグロテスクな殺人現場映像もまた聖性で芸術作品である。

もしそう言えないなら、これがカラー作品であっても吐き気を感じずに観られるか、人々に訊ねてみたい。