50年か60年も経とうかという修理からあがったクラシックカメラを預かる機会があって返却までのあいだブローニーを3本を写した。

シャッター速度は1/200まででF3.5/75mmのレンズはノンコートでたぶんトリプレット設計の沈胴式でいわば当時の大衆機、いまのトイカメラのようなものだろうか。

ファインダーは0.7%くらいの素通しの目測式でブローニーを使うのに重さは300gも無いんじゃなかろうか?チャージなどはマッチ棒のようなのを1cmほど倒すだけだ。

巻き上げは裏蓋の赤い穴から見るスタートマーク式で、もちろんセルフコッキングなんて機構は付いていなくて、巻き上げたかそうでないかは記憶しだい。

少々老いのボケが入ってるのか、なんども写す直前に巻きあげたか?シャッターはチャージしたか?迷って結局巻き上げていて、多重露光のコマを量産してしまった。

ルールを決めておいて写したあとは必ず巻くという習慣をつければ、なんてことはないと始めは思ったが、それは現実とはそういうもので、まったく同じ失敗の繰り返しばかりで、

人間の記憶の不確かさを痛感した。

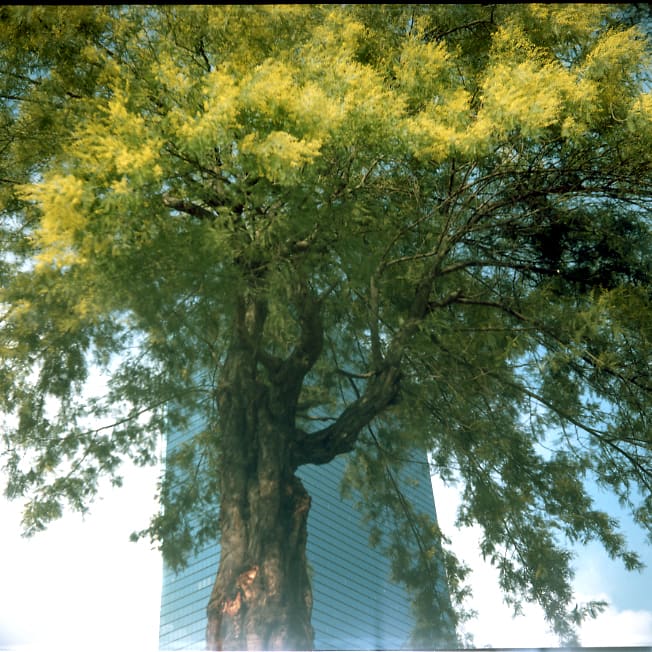

とにかくフレアーは出るは出るはで、現代のレンズでこれだけフレアーを出すのも至難だ。

ところが夜間撮影では点光源しか無いのでそのフレアーが良い雰囲気を醸し出している。

若者の町アメリカ村で残った2枚を手持ちで撮ってみた。(1枚は前述のごとく多重露光で、これはこれで面白いのかも)

なんと中判レンズで1/8秒が切れた!まさか手ぶれ補正なんかは付いてないが、蚊のクシャミのようなレンズシャッターでそんなことが可能なのだろう。

ストラップ環も無いのでわしづかみしながらの写真散歩だったが、なんだか楽しかったんです…これが(笑)

子供のころに駄菓子屋で買った日光写真機の懐かしさだろうか?(知らないでしょうなぁ…)

いま高級デジイチが売れていて、客層は熟年のおじ様おば様族らしい。

そんな中で行きつけのカメラ店で聞いた話しはそんな高級デジイチを買っても、なにを撮っていいのか分らず、写真教室ににわか参加する人が多いらしい。

AF・AE・手ぶれ補正・連写と目をつぶっても鮮鋭な写真が撮れる現代カメラは、かえって人間の想像力を生み出すことができないのかもしれない。

このAlsaphot Dassas3というカメラはオーナーがメンテナンスをしようと誤ってカメラをコップの水の中に落としてしまった水没カメラだったが、奇特なリペアマンによって修復された名もない写真機。

ツァイスやライカの描写には遥かに及ばなくても、フランス生まれのカメラは世界大戦も生き延びて遥か日本までたどり着いて、決定的なダメージを受けながらも、

ふたたび蘇って現代を写せるというのは凄いことで、高度化するデジの対局にあるクラカメたちも面倒くささがかえって、現代人を癒すことで生き延びていくのかもしれない。