8月1日に、一年以上も止まっていた「旧山名大教会史」の書き換えを投稿した。

数カ月前に(「復元」のグループを作る前)この「永尾芳枝祖母口述記」は、ぜひとも多くの人々の目に触れて欲しいと、書き換えを始めていた。

しかし、色々と忙しく、なかなか進まなかった。

昨日一日かけて数頁出来た。今朝も書換えているのだが、右目がどうもゴロゴロする。

全部で27頁ほどある。全部書き終えてからと思ったが、出来ただけ投稿したいと思う。

読み進めると「稿本天理教教祖伝」で疑問に思われていた事が、次々に「そういう事だったのか」と、理解できる。

また、私たちが身上や事情を頂きながら信仰を深め、ようぼくとして導かれるその具体的な事例を示してくれているようにも思う。

書き間違いもあるかと思います。コメントでお教えくだれば幸いです。

・・・・

永尾芳枝祖母口述記

『復元第3号 115頁より143頁まで』

飯降伊之助

これは祖母が、誰かの求めに応じて語ったのをその人が筆記したらしいものです。古い一閑張りの文庫から出て来ました。

『わしは無学やから、本もよう読まんし、字もよう書かん』と、常に言っていた祖母ですが、それだけに記憶力は確かでした。しかも晩年は――女としてはずいぶん多事な生涯を送った為でありましょう――記憶の堆積が多くて錯綜するのか、ちょっとちぐはぐなことも言ったようです。

これは老境に入る前(老年になっても壮者以上に動いた祖母でしたが)の談話の記録です。

何の装飾もなければ、美辞麗句もなく、坦々として、ありのままを語っているようです。

祖母はもっと、大和の訛りや方言で語ったことと思いますが、それは大分改めて書かれているようです。

祖母が教祖の事を話す時は、にわかに顔の相を和らげてにこにこして語りました。祖母の機嫌の悪い時に出合いますと、機を伺って『教祖のお話をして下さい』と言いますと、『こっちへきい』と言って自室へ連れて行きましたが、もうその時は、今先と打って変わって全く上機嫌でした。

当時は私も20才前で、十分な心構えもなく聞いていたのですが、今にして色々な事やもっと詳しい事を聞かしておいていただけばよかったと残念に思っています。

その祖母が出直しましてから、この4月29日は満10年でしたが、偶然それを見だしたのです。あの文庫には色んな書き物が入っているとは母から聞いていたのですが、開けて見たのは初めてだったのです。

今更私は改めて、祖母の前に手を膝に置いて、その語るのを傾聴した気持ちがしました。けれどもこれ以上の事を尋ねることの出来ないのはくれぐれも残念に思います。

しかしこれだけの事でも、再びあの一閑張りの文庫へしまい込むのは惜しいと思っておりました。

それにちょうどこの6月9日は、本席様の40年目の御命日でした。

なにかしらお手引きのように感じまして、幸い本誌に稿を呈した次第であります。

ーーーーーーーーーーーーーー

今日は私に、本席様のご苦労時代の事や、色々と聞きたいということやが、まあぼちぼち話しするさかいに落ち着いて聞いてや。

元治元年の半ば頃、私の母様が流産をしたのや。その後は気分が良くならず、だんだん身の自由も叶わないようになって大変難儀していたところ、小田中村という在所に家伝の産薬を売っている家(木村吉次という漢方医だったと。伊)があると、いう事やので、ある日父様はそれを買いに行く途中、知り合いの永井の大工さん(高ひしの大工か長池の大工だとも言い、また椿尾の喜兵衛という大工だったとも言う。伊)に出会った。

その人は『伊蔵さん、今日はどこへ行くのか?』と尋ねるので、父様は『実はな、家内が流産して、近頃ちょっと病んでるから、小田中へ産薬を買いに行くとこや』と答えると『そうか、それはさぞかしお困りやろ。けれども産薬よりもよく利く物があるのや。それは庄屋敷に”おびや神さん”と言って、それはそれはよう利くという話しや。そこへ一ぺん行って見たらどうや』と言うので父様は、早速その足で庄屋敷へお参りしたのやった。

これが、父様のおぢばへ帰られたはじめや。

父様はすぐに教祖にお目にかかると(一説にはこかん様のお取次ぎともいう。伊)教祖は「よう帰って来てくれた」と喜んでくださった。父様は「私の家内が流産の後わずらいで、大変困っておりますので、どうか一日も早くたすけて頂きたいと思ってお願いに参りました。」と申し上げると、教祖は「何も案じる事要らんで、すぐにに良くなるで、さあこれ(じきもつの御供やった)を頂きや。これは三ぷくあるから、一ぷくずつ3日に頂くのや。無い寿命でも心次第で踏ん張ってやるで」とおっしゃった。

父様は喜んで帰って、教祖のお言葉のままを母様に話しすると、母様も大変安心して「心次第で、無い寿命でも踏ん張って下さるなら、どんな心でも定めさせてもらいます。」と言って、頂いて来た御供をその場で1ぷく頂き、あとの2ふくは、1ぷくずつ2日間で頂いたところ、4日目には久しぶりに床から起きて身の自由が叶うようになった。鮮やかな御守護や。

早速その日の午後、父様は、母様を連れて教祖にお礼に参られた。(時に本席様は32才、里様は31才。伊)

この時、教祖は『おもわくの大工が出て来た。八方の神が手を打ってお喜びになっているで」とおっしゃった。

それから父様は絶えず教祖の元へ通わせてもらうようになったが、その頃は神様と言っても、中山家の残った建物の三尺の床の間に御幣が一本立ててあるだけだった。

そこで父様は、教祖に『このようなありがたい神様を、このままではもったいないと思いますので、別に神様をお祀りするところを拵えてはどうでしょうか。私は大工でございますから、普請はどのようにでもさせて頂きます。』と申し上げると、教祖は『大きなものは要らん。1間四方のくらいの小さいもので良いから拵えてくれ』とおっしゃった。

いよいよ普請にかかりはじめられた。(元治元年9月13日がチョンの始め。伊)

この時、教祖は「これは上段の間の普請とも言えば、つとめ場所の普請ともいうで。この普請は30年目に仕換えるのやで」とおっしゃったので、父様は「30年目には、きっと建て替えさせて頂きます。」とお誓いして、普請にかかられたのやった。

その時の木材は、坂(今の滝本や)の大新という材木屋、瓦はもりめんどう(守目堂)の瓦幾という瓦屋から買われたが、もともとから前借りや。その年の暮れになっても、とても払えんので父様は、断りに行くと「正直なあんたのいう事や。いつでも良いわ」と両方とも、心良く承知をして下さったのは誠に結構なことやった。(本席様はこの時の恩をお忘れにならず、質が悪いという評判にも構わず、ご在世中建築の際には必ず瓦幾の瓦をとってやれとおっしゃったと聞く。現存する古い建物の瓦はほとんどそれである。伊)

さて棟上げの日(元治元年10月26日)当時は余り熱心な人が無かったので、わずか一升の酒も買いかねるありさまやった。母様は、魚を買った残りのたった6銭を持って布留の「みあか」という豆腐屋を本業として酒の小売りもしている家へ行って、少しの酒を買って来て、15,6人の手伝い衆に飲んでもらったが、ちょっと喉を潤すくらいで、中には行きわたらない人もある。母様は急いでもう一ぺん「みあか」へ行ったが、その時は一銭のお金も無い。

母様は「今あんまり急ぎすぎましたので、お金を持って来ませんでした。後からすぐに持って来ますので」というと、「お金が後なら、よう売りません」と言って、せっかく桝に計って入れた酒を元の酒樽へ戻してしまったのや。母様はどうしようかと思案したが、とっさに思いついて腰の帯を解いて、酒代を持って来るまでの抵当にして酒を買って変えられたのやった。

当時の教祖のご苦労は、以前から引き続いて並や大抵でなかったのは言うまでも無い事やが、山中忠七さんなどは普請中にも時々お米を2升なり3升なり持って来て下さったが、その普請がすっきり出来上がらんうちに事情が起きて(この事情というのは、ご承知の大和神社事件である。伊)熱心な人たちまで、いづんで(心落ち込んで)、道はちょうど消えたようなもので、誰一人寄ってくる人もないと言ってよいくらいやった。

その中父様は、たった一人でも踏ん張らせてもらうのやと言うて、それから満9年(もちろんそれからもやが)おぢばと櫟本との1里の道を、日に何べんも通って勤められた。また母様もよく家の事を放っておいて教祖の許へ通われた。弟(政治郎、明治元年生まれ)や妹(政枝、明治5年生まれ)の守りをしながら、私がご飯炊きを覚えたのは7つの時(芳枝祖母は慶応2年8月17日生まれ。伊)やった。

明治6年頃から、あちこちを力を入れて下さる人が、追々出来て、だんだん結構になって来たのや。

明治6年(明治8年ではなかろうか。為)私の8つの時や。教祖のお言葉によって、お居間(中居間とも言い、10畳の座敷で、教祖はここに明治16年ご休息所にお移りになるまでお住まいになり、16年から21年までは教祖と入れ替わりに本席様がお住まいになったと聞く。伊)と、窓無し倉とを建てられたのや。

この窓無しの倉を建てられる始めに、教祖は「一体倉というものは、どこの土地でも皆窓があるやろ。そやけどこの倉は窓無しにしておいてくれ。末では75人の勤め人衆の生き姿をおさめる所やで」とおっしゃった。

その後、秀司先生のご相談で、空風呂を拵え(明治9年)、続いて内蔵1棟(明治10年)に、二階建(明治12年)を建てられたのやが、このように度々の普請をするにも、今とは違って大勢の大工さんや手伝い衆を雇う事は出来ないから、父様とでつさん(弟子さん)のわずかな人数でかかられたのや。

これらの普請中、教祖は絶えず父様に「一日も早ようこの屋敷へ戻ってこい。わし一人で困るから早よう帰れ」とおっしゃった。けれども、父様は櫟本や方々に沢山の得意があるので、彼方からも普請やこちらへ来てくれというありさまやから、お言葉を心にかけながら、つい月日を送ってしまったのや。

以上。119頁まで

以下は、参考までに、記しておきます。

元治1年旧10月26日 つとめ場所棟上げ(旧10月27日 大和神社事件)

明治8年9月に「中南の門屋」が落成され、それから明治16年まで教祖はこの門屋に住まわれる。

この頃、飯降伊蔵、言上の許しを頂く。

この明治8年6月29日(旧5月26日)ぢば定め。

この明治8年9月27日(旧8月28日)こかん様お出直し。

と「天理教事典」にある。また、

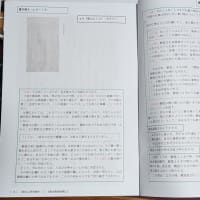

※上記の記念建物の案内図で、建物の位置関係が分かると思われるが、

2のつとめ場所は、最初の大きさではなく、明治21年にかんろだいを屋内に取り込んだ神殿を増築して、この大きさになっている。

また、1の中南の門屋が、

明治6年(明治8年ではなかろうか。為)私の8つの時や。教祖のお言葉によって、お居間(中居間とも言い、10畳の座敷で、教祖はここに明治16年ご休息所にお移りになるまでお住まいになり、16年から21年までは教祖と入れ替わりに本席様がお住まいになったと聞く。伊)と、窓無し倉とを建てられたのや。

と言われるお居間と窓無し倉と思われる。

その他に、

明治14年9月 飯降さとと子供たち、お屋敷へ移り住む。

明治15年3月26日 飯降伊蔵、お屋敷へ移り住む。

明治16年11月 ご休息所落成。

と「天理教事典」にある。

この後、数頁は飯降伊蔵先生ご家族が、お屋敷へ移り住む様子が克明に記されていますが、次の機会にします。

親神様・教祖、どうぞ大難は小難にとお守りくださいませ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます