【投稿1】伊藤義昭 先生へ。

2022年1月26日

本部 春の大祭は、西礼拝場へ昇殿させて頂いて参拝した。

昇殿の参拝者は、畳一畳に1人ずつ座って、礼拝場の3分の2ほどであった。

毎月昇殿している人に聞いたところ、毎月同じぐらいという事だった。

今回前半下りを聞いていて、笛の音がとても心地よく、リズムも女鳴物も心地よく聞こえたので、思わず録画(録音)した。

昔 山澤秀信先生の笛が素晴らしいと聞いたことがあったが、本当に笛の音が大切だなぁと思った。

雅楽で、龍笛は、龍という字の如く、空をかける龍の音色で、篳篥は、人の声。そして、笙は台地というような事を聞いたことも思い出した。

おつとめでいえば、女鳴物が台地であり、篠笛は空を舞う龍の声、その間に人の歌声、これらが調和して心地よくなる。そんな風にも思った。

また、

高校時代のマーチングバンドを思い出した。

音楽などほとんどやったことがなく、チューニングさえ知らない初心者ばかりだったのに、どうしてグランプリが取れたのだろうか?とふと思っていた。

そして、曲を吹くよりも、何度も何度も地声で歌ったことを思い出したのである。

マーチングは、楽器演奏をするだけではない。

演奏をしながら、隊列を変形させて様々な動きを表現する。

曲の練習と共に、動きの練習もするのである。

この動きの練習をする時には、楽器を持ちながら声で自分のパートを歌ったのである。すぐ十分な動きは出来るはずもなく、出来るまで何度も何度も歌ったのである。

その歌が、しっかりと身について、楽器を演奏した時に、自然と和音が演奏されたのではないかと思えたのである。

雅楽でも、唱歌で練習をする。

この唱歌で音程を身につけるのだが、それと同じ事を、自然としていたのではないかと思えたのである。

そして、武道館で行ったドリル演奏で、横一列での一斉前進。

この時の会場のどよめき、歓声が思い出された。

3下り目に「3つ みにつく。4つ よなおり」と歌われるが、身につける事がどれだけすごい事か、そしてその身につけるためには、どれだけの練習、苦労が必要なのかとも思った。

音程は、身に着いたものが楽器に現れるのである。

ピアノなどの調律されて変えられないものは別だが、木管楽器や弦楽器は、息の入れ方や、弦の抑え方で音程は微妙に変わるのである。

だからこそ、音程を身につける事。そして合奏をした時に、心地よい音程・音量を知っておく事が大切だと思う。

音量のバランスについては、後半下りですごく思った。

前半下りは、笛の音がしっかりと前面に出ていたのだが、後半下りは、音量が足りなく、琴の音が聞こえすぎて、そのように思ったのである。

もう一つ思ったことがある。

それは太鼓であった。スリガネのリズムが軽快で、全体の調子はとても良く思えたのだが、どうしても、太鼓が遅れがちになるのである。

これは、今の太鼓の大きさから言えば、とても大変な事、仕方のない事だと思う。

なぜなら、大きな太鼓を鳴らすのには、しっかりとした力が必要であり、そのためのバチは自然と大きくなり、重くなるからである。

そして、太鼓の大きさの変遷を思い出したのである。

教祖の当時は、締め太鼓を使っていたと聞いた。

締め太鼓とは、小さなものである。

今の大きな太鼓が据えられるようになったのは、神殿が出来て、それに見合うものとして、今の太鼓となったと聞いた覚えがある。

とすれば、自然とリズムは遅れがちになりやすいのである。

このような事を思いながら、世界の事情が治まるようにと、気持ちよく参拝をさせて頂いた。

祭典講話では、表統領先生の声が、いつもと違って聞こえた。

そして、ひながたをたどる事についての話をされた。

そこで、ひながたについて、人々がどれだけ理解しているのだろうか。それを確認し、しっかりと示す事が、三年千日前の一つの課題ではないかと思えた。

私たち夫婦は、前日から教会長夫妻講習会のために車で来ていたが、長男は朝早く近鉄電車で参拝に来た。

私には何も言わないが、自分で定めてしているようである。

人助けまではまだまだであるが、とても嬉しかった。

祭典をおえてから、「ローマ字おふでさき」を購入した。

はしがき、凡例を読んで、これは重要だと改めて思い、昨日から確認作業を始めだした。

世界は、真実が暴かれ始めている。

「根があらわれば おそれいるぞや」とおふでさきにいわれているが、この根を現すためにも、復元の作業は大切だと思う。

思う事を、思うがままに書きました。

参考になれば幸いです。

親神様・教祖どうぞ、良い人々を良い方へとお導き下さいませ。

先日、ある事があり、「おふでさき」の読み方(発音の仕方)について考えることとなった。

私が専修科で習った時には、和歌体で書かれてあるので、5・7・5・7・7の区切りで読むように。

そして、そのためには、文字通りには読めない場所があり、文字を足したり、抜かしたりする場所がある。と教えられた。

だから、その当時の「おふでさき」に、文字を追加したりした。

しかし、この「おふでさき」が書かれた背景、教祖直筆・親神様直筆という事から考えると、字が抜けているのも何か意味があるのではないか。などと考えると、5・7・5の調子に合わせずに読むほうが良い。という意見も出てくるのである。

この時にもう一つ、重要な事がある。

それは、この「おふでさき」は「これまでに話したことを忘れるから書いておく」という備忘録の役割をしているという事である。

つまり、教祖から様々な事を教えられ、その教えられたことのメモ書きとも言えるのである。

メモ書きとすれば、教えられたことが分かり切った上のものであるから、文字や言葉が抜けたとしても、別に支障なく説かれた事を思い出して読める。というものである。

ところが、この事を抜いて、「文字通りに」となると、反対に教祖の説かれた話を曲げてしまう事になりかねないのである。

その代表的なものが、八つのほこりである。

「信者の栞」「教典」で「おしい・ほしい・にくい・かわいい・うらみ・はらだち・よく・こうまん」と記されている。

ところが、「おふでさき」では、

3号96に

このみちハをしいほしいとかハいと

よくとこふまんこれがほこりや

と記されているのだが、

ここには、「にくい・うらみ・はらだち」がないのである。

うらみについては、

「みうらみである」「わがみうらみであるほどに」などで使われているが、「にくい・はらだち」は言葉自体がない。

この「おふでさき」だけを重要視すると、「八つのほこりは八つではなく、五つだ!」という事になりかねないのである。

こうした点に注意が必要だと思い、ここに記しておく。

そして、「おふでさき」の成り立ちや定義などについては、『続ひとことはなし』で二代真柱様が詳しく述べられているので、ぜひとも読んで頂きたいと思う。

また、「おふでさき」や「おさしづ」「みかぐらうた」をデータとして検索をする場合もこうした事に注意をする必要がある。

「おふでさき」の場合は、「ローマ字おふでさき」が出されており、これを元に読みのデータを作っておけば、検索漏れは少しは解消されると思う。

「みかぐらうた」は、読みのデータを作りやすいだろう。

しかし、「おさしづ」の場合は、同じ言葉でも、様々な漢字やひらがなが混じっているので、これは難しく、似通った漢字や言葉をいくつか検索をして、調べることが良いと思う。

ここ数日の事から、思ったことを記しておきます。

参考になれば幸いです。

今日はなかなか忙しかった。

病院へ行ってから、大教会へ、そして大教会では、大祭の準備と、役員会議、そして吸収合併の書類についての相談。

毎月ならば、今日ようぼく教人の本部名簿の確認をするのだが、20日から大教会へ通って、済ませてあったので、良かった。

25日には、詰所で「教会長夫妻講習会」が行われて、その席上で、法人課や教務課へ提出する書類の書式変更についての話と、ようぼくの住所名簿の修正についての話をする事にしてあり、それらの資料を20日から作っていたのであった。

まぁ。無事に準備ができたので、明日は勇んで春の大祭をつとめたいと思う。

今日も一日お疲れさまでした。

おやすみなさい。

明治19年教祖は、櫟本分署へ最後のご苦労に行かれて、それから一年後の明治20年陰暦正月26日に現身を隠される。

その間の教祖のようすを、『山田伊八郎文書』から見て見たい。

まず、年表を記しておく。

以下の資料を読めば分かる事だが、私なりに思う事を書いておく。

教祖は眼も見えず、耳も聞こえず、寝返りも打てずという状態になっておられたのである。

(註:目が開けるまで寝ていよう。と言われる通り、後日起きられるようになるのである。)

しかし、それは病気という事ではなく、親神様の思いの上からそうした状態にしており、それの証拠にと、指先で人の手をつままれて、それを示されたのである。

さらには、この状態にしている事を、世界助けに飛び回っていると言われるのである。そしてそれは、家の戸を閉めて人が来て邪魔をされないようにと、仕事に出るのと同じであると諭されており、現身を隠される時に、「扉閉まりて地をならそうか、扉開いて」と尋ねられたことと重なるのである。

色々と悟られる事があるが、今回は簡単にここまでとしておく。

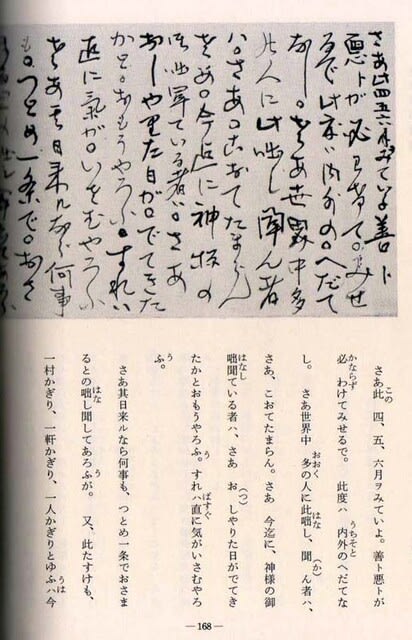

以下に、テキスト化した文と共に画像を掲載しておく。

・・・・・・・・・

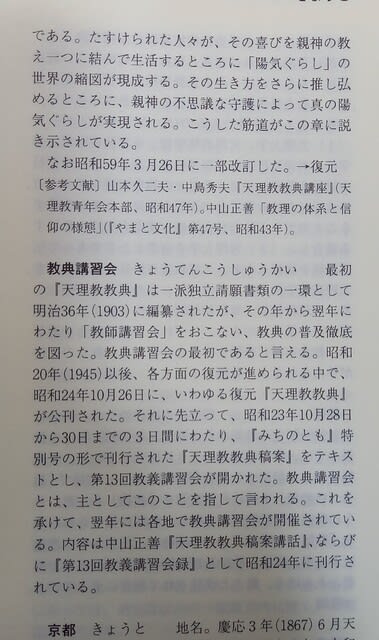

教祖お隠れ前の様子資料「山田伊八郎文書」より

152頁~155頁 (現代風に書き換え)

1)明治19年3月12日(旧2・7)

神様の仰せ(最後のご苦労お帰りの後 12日目のお言葉)

明治19年旧2月7日、庄屋敷へ参りがけに、大豆越村山中宅へ、座敷棟上げの日を尋ねに寄り、父忠七殿と同道にて参詣した。神様(教祖)は、休んでおられるのを、父がゆり起こされて、神様が仰せられるのには・・・。

旧正月15日より、神様と、仲田佐右衛門様と伊豆七条村の桝井伊三郎様と、又、神様の付き添いに櫟本村おひさ様と、4名のお方が、櫟本分署へ12日の拘留にてご苦労下され、右拘留は倉橋村心勇組の内より、講中18ケ村が押し込み、無理からでもつとめをさせてもらおうと思って、300人余りの人数を段々願い、これによって拘留された。

帰宅は旧正月26日であった。お帰りの後、戻ってから今日までで12日目となる。それから毎日、寝通しで、耳は聞こえず、目はほとんど見えずである。神様(教祖)がしばらくしてから仰せられるには、天の月日様(親神様)の仰せには、

「どこへ働きに行くやらしれん。それに、起きていると言うと、その働きの邪魔になる。ひとり、目が開くまで寝ていよう。何も、弱りたかとも、力落ちたかとも、必ず思うな。

そこで、指先にてちょっと知らしてある。その指先にても、つくは誰でも、摘まみ上げる力を見て思案せよ。」

父忠七殿、伊八郎両人の手をつまみ上げ下げされ、その大いなる力に、いかにも関心いたす。神様の仰せには、

「他のものでは、寝返るのも、出けかねるようになりて、それだけの力があるか。」

との仰せであった。また、

「人間も、200、300才まで、病まず弱らずにいれば、大分に楽しみもあろうな。そして子供はほうそ、はしかをせんよう、かしら(頭)へ、何一つも出けんよう。また、百姓は、一反につき、米4石、5石までも作り取らせたいとの神の急き込み。この何度も上から止められるは、残念でならん。この残念は、晴らさずにはおかん。また、この世界中に何にても、神のせん事(しない)はさらに無し。

何時どこから、どんな事を聞くやしれんで。そこで、何を聞いても、さあ、月日のお働きやと思うよう。これを、真実の者に聞かすよう。また、今は、百姓の苗代しめと同じ事。籾を撒いたらその籾は、皆生えるやろうかな。ちょうど、それも同じ事。」

右を、ことごとく神様の仰せなり。

ちょっと日々にお悟りより、神様の伺いには、

「今度は、たすけより、残念晴らしが先。」

(註)この2行文頭より移転。

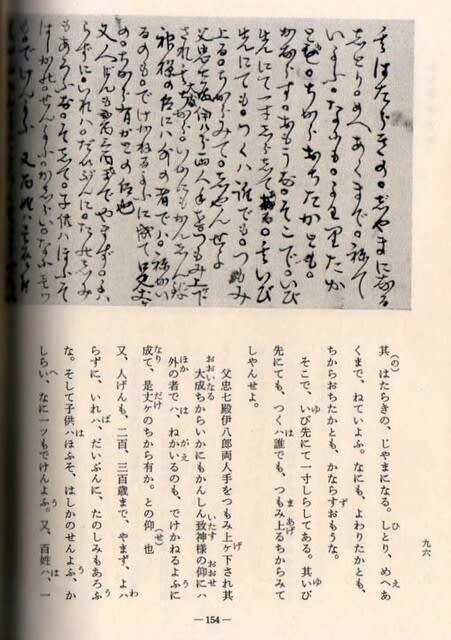

156頁~159頁 (現代風に書き換え)

2)明治19年3月28日(旧2・23)

神様の仰せ並びに伊蔵様伺い仰せ

(最後のご苦労お帰り後27日目のお言葉)

先に、生き神様に、石板にて書いて伺い、そのさしづにて、

「伊蔵様にて頼め。」

との事。

明治19年旧2月22日晩、白米6斗5升、白餅米1斗5升。キリコおよそ9升。かき餅6升。入れ物にて、フゴ2荷盗られた。神様の仰せには、

「どうもこれ長き道でありて、まちだいくつにあろう。ここをよく聞きわけにゃならんで。それ、盗難のところ、世界にはどうも、あこの内にて、家内中いう。しんになりて入られて、物を盗られ、また、家内の者に、目と言えば、あれほど不自由な事はあろまい。と人が皆言うであろう。

さあさあ、ここをよく思案して、ただ、人道で家内中押すなれば、さあ、これからは、何一つも盗られるような事は無し。さあここを神から話しておくによって、よう聞き分けにゃならんで。

この世界、日よく月よくである。日あかき、月おぼろ月もあり。靄がかかれば、暗くなる。今は高山へ入り込んでいるで。この道も赤くなりたり暗くなりたり。今は暗き道でもあり。さあ月が変われば、もようが変わる。また月が変わればコロッと変わりて、赤き道になる。これを家内中へ伝えにゃならんで。」

(註1)おすなれば=生活し通すならば。

3)明治19年3月29日(旧2・24)

神様の仰せ

翌、23日父の金玉が痛み、同晩、私の金玉も大いに痛み、それの事より「翌24日参詣する」と願をかけ、直ぐに全快致した。同日参詣したして、神様にお伺いした。神様の仰せには、

長々の道であるで、この道は、どんな道もあり。不自由な事もあり。難儀な所も越さんならんで。それにこれはどういうものであるやしれん。あちらからも、こちらからもゆいかけられ。ただの一つもこれはという事なし。

この身の障りの所も、今までに身の内へ知らしてあろう。これをよう思案せよ。

元は、いざなぎのたね。いざなみの腹一つ。どこのいづくでも同じ事。身に二つはなし。これをよう思案せよ。

元 いざなみの腹から人間は皆生まれし。

そこで、我が身、あの身というなり。

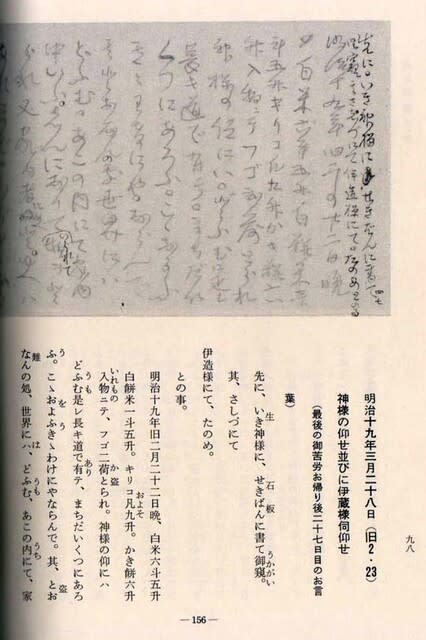

166頁~173頁 (現代風に書き換え)

4)明治19年5月3日(旧4・2)

神様の仰せ、並びに飯降伊蔵様扇伺言葉

明治19年旧4月1日晩、こいそが、暑くなったり、寒くなったり、肩が凝りつめ、翌2日、神様に石板に書いて、お伺いをさせてもらうと、神様の仰せには、

耳が聞こえず、目が見えず。よって飯降伊蔵様にお願いしてくれ。

との神様よりの仰せなり。それより、飯降様にお願い申し上げると、すぐさま扇をもって、お伺い下さる。

そのお伺いには、

さあさあここを、よう聞きわけにゃならんで。

さあここをしっかりと聞き分けん事には。さあ今までの急き込みというは。段々の話。この話を、あちらからも、こちらからも、多くの人が、よりくる事と思う心が大いに違い。今までに、どんな道になるやら、どういう日が見えるてくるやら、今までに段々説いて聞かせど、いつの事やら、いつ見えてくるやらと思ている。

さあこの4,5,6月を見ていよ。善と悪とが必ず分けて見せるで。この度は、内外の隔てなし。さあ世界中、多くの人にこの話、聞かん者は、さあ、怖くてたまらん。さあ 今までに、神様のお話聞いている者は、さあ 仰った日が出て来たかと思うやろう。すれば直ぐに気が勇やろう。

さあその日来るなら何事も、つとめ一条でおさまるとの話聞かしてあろうが。 また、このたすけも、一村限り、一軒限り、一人限りというは、今の事。さあ今までに、色々と、どんな話も聞かしてあろうが。ここをよう思案してみよう。

さあこの先は、善も早けりゃ悪もはやいで。まだこの先は病人の、医者が手を引く。

今までに色々と急き込み話、どんな話も聞かしてあろう。 これ皆 銘々に思案してみよう。その日が、皆出てくるほどに。さあ 今かかりていると言うたとて、その日来るまでは、世界には誰も知ろまい。さあ今日は、年限、日柄、刻限というは、十分すぎてある故、さあ、見えかけたなら見えてくるほどに。

また、人間にしても同じ事。さあここをよう思案して見よ。 いか程の、悪心が腹にあると言えども、口に出すまでは、見えようまい。ぼちぼち話にかかりたら、さあ、見えて来るやろう。半道中(はんどう中)、話すぎたなら、ほんに腹の悪い人やと思うやろう。それも同じ事。

さあここをよう思案して見よう。

また、神様の御身の障り。この耳も聞こえず、目も見えん。声も出ず。これを世界には、何と思うやろう。さあ人間にしても同じ事。厳しく働く時は、戸を閉めて出て働くやろう。 人が来るとて、この家は留守かいなと言うようにして、働くであろう。 外へ出て働くも、家にいて働くとも同じ事。

そのはずや。厳しく働く時には人が来ては、働く邪魔になる。人間にしても同じ事、それ故に耳も聞こえず、目も見えん。声も出ず。スッキリと戸を閉めて出て神が働きをしている程に。

さあこれまでに、どんな話も聞かしてあるは、これから見えるこの話を、家内中へ伝えるよう。

また、世界の人にも伝えてくれるよう。

との神様の仰せなり。

(註1)はんどう中=半道中、総ての物事の半分。

以上。。

このお話から色々と悟れるかと思います。

世界が一日も早く陽気ぐらしへとなりますように。。。

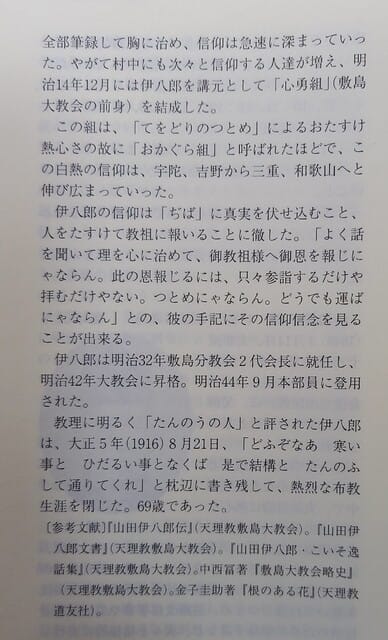

これから、教祖の最後のご苦労後の様子について、「山田伊八郎文書」から書こうと思うが、その前に、山田伊八郎文書について、書いておきたい。

しかし、山田伊八郎とは誰なのか知らない人も多いと思うので、先ずその事から進める。

山田伊八郎先生は、心勇組(敷島大教会の前身)の初代講元であり、敷島大教会の2代会長である。

そして、『逸話編』84南半国で、教祖が「嫁入りさすのやない。南は、とんと道がついてないで、南半国道弘めに出す。」と言われた山中こいそさんをもらわれた方であり、

教祖より無言のお仕込みを頂き、教祖へのお伺いは一言一句漏らさずに記録すると心定めて、お言葉を頂けるようになった方でもある。

こうした事から私には、最後のご苦労の時に教祖が「一の筆」と言われた事と重なっている。そして、その伊八郎先生の書かれたものをまとめられたのが、「山田伊八郎文書」である。

先日、敷島の大教会長様に尋ねたところ、大教会には分けるだけは残っていないとの事であった。敷島系統の教会にはあるかと思う。

私には『正文遺韻』と共に、教祖のお言葉を知る上に大事な1次資料と思えている。

以下に、『天理教事典』より「山田伊八郎」と『山田伊八郎文書』より「発刊の辞」を張り付けておく。

『天理教事典』より「山田伊八郎」

『山田伊八郎文書』より「発刊の辞」

14日に支部例会を終えて、そのまま常任役員会を行ったのだが、コミセンの使用時間が来て、十分な協議は出来なかったが、臨時で行っていたので、必要な事は決議が出来た。

これをもって、来年度の予算を作る事が出来るので、後日新支部長と新会計さんと予算原案を作る事になる。

15日、朝から源泉徴収の事務をしようとするが、さすがに一年ぶりで、忘れている。

思い出すために、手引きと去年の書類を見直す。

これだけで時間がかかる。

基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除など、言葉の意味が今一つ理解できていないので、手引きや、PCで言葉の意味を調べて、確認ばかりで疲れる。

嫌気がさしてきたので、「山田伊八郎文書」の教祖最後のご苦労を終えてからの様子が書かれている、教祖へのお伺いを探す作業を始める。

捜しながらそれ以外のところを読んでいると、以前感じた事以上に、様々な事を感じて、親神様のお導きの深さに思いをいたし、現在、新型コロナ・それに対するワクチン、さらにはアメリカの大統領選挙をはじめとした騒動も、親神様が我々の心の成人を求めての事柄で、こうした事は、教祖・先人の先生方、さらにはその周囲の人々の心の動きにあると思えた。

そして、聖書などを研究する人々は、聖書に書かれた事柄を現在に照らして、予言的な事を言うが、我々天理教のものは、親神様直筆の「おふでさき」に書かれた事だけではなく、教祖・先人の先生方と周囲の方々の歩んだ事が、私たちの心を切り替える大切な教えだと思えた。

16日、朝から残った源泉徴収の事務を行い完成させて、夕方、支部内での源泉徴収の相談会へ出かけた。

昨年から個別に相談に乗って、書き方の指導を行ったため、今年はそれを踏まえて早く終われた。

17日、妻の手が痛むという事から、長女が病院に連れて行くと言って、休みを取っておぢばから来ており、二人を病院に送って、教区の地方委員会・年頭会議に出かける。

教区も予算削減から、様々な事が見直されており、これも結構な事だと思った。

すでにうちの支部は、移転や不活動から教会数が少なくなり、収入減少が10年ほど前から起きており、会計予算の立て方について、私が会計を持った5年前から行っており、コロナ前に、行事ごとの予算の組み方へ変更したところだった。

それにより、今回のコロナで行事が出来なくなった事から、支部費の減額を考える上にはとても分かりやすくて、良かったと思った。

私は今回で支部長は終了となるが、教区長先生は3期目を受けられたとの事だった。

教区の用事を昼に終えてから、先日101才で亡くなられた、教会の前奥さんのお通夜に行こうと思ったが、他の用事がある事を思い出して、時間的にどうしようかと迷っていた。

すると、妻の病院も昼過ぎには終わったため、通夜の前に弔問だけして、他の用事へと出かけることにした。時間的にはぎりぎりであったが、すべてあん梅よくさせて頂いた。

すべて終わって、教会に帰って、PCでネットを見ると、いつも見ているニュースサイトに記事が沢山上がっている。

昨日、今日と忙しくて見ていなかったことを思い出し、世界の動きの早い事を痛感した。

「山田伊八郎文書」は、まだ3分の1程度しか出来ていないので、また時間のある時に残りをして、ブログに上げたいと思う。

明日は部内の春の大祭である。

勇んで、つとめをさせて頂きたいと思う。

今日も一日ありがとうございました。

昨日、無事に支部例会を終えることが出来た。

資料もぎりぎり間に合い、常任役員会議も行う事が出来て、次は予算の作成である。

今日は、病院に行ってから、年末調整を作成する予定である。

様々な雑用??法人としては雑用ではなく重要な事なのだが、人がいない教会としては、会長1人が何もかもする事は、それだけで大変である。

しかし、こうした様々な事をする事によって、深くではないが浅く広く、法律の事や行政の事を知る事が出来る。

さて、左耳がうずきだしている。

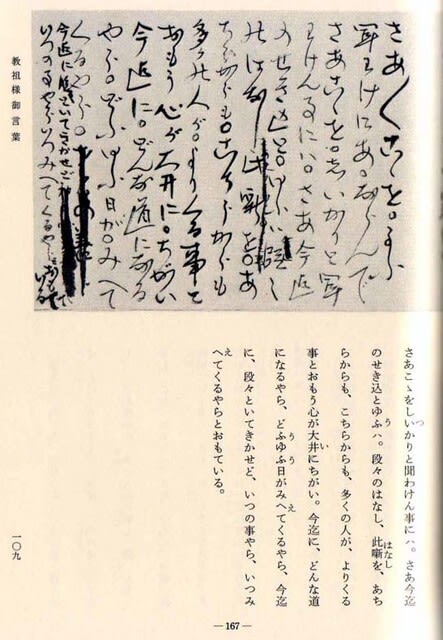

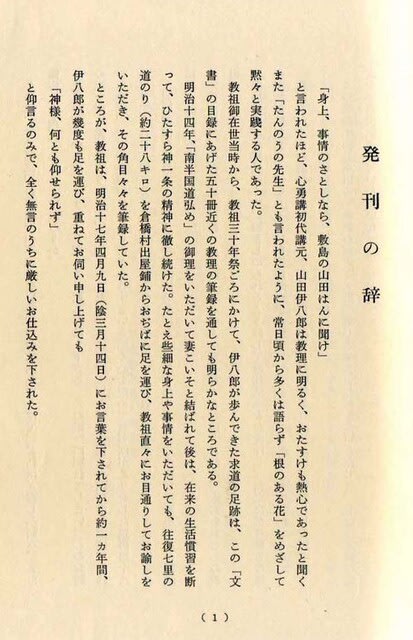

どうも、先日投稿した「天理教教典」に関して、天理教事典にある「教典」が頭から離れないので、その部分の画像を投稿する事にした。

教典の歴史は、政治・権力者と宗教・神との歴史をも物語っていると思える。

後日時間があれば、詳しく書きたいが時間が無いので、画像だけを資料として掲載しておく。

今、世界中で、政治家や医薬・医療さらには歴史認識に関して不信を抱く事柄が明るみに出てきており、心迷う方も多々あるだろう。

これらすべても、親神様が私たち人間、個々の成人を促すための現象である。

人間創造の目的は「人間に陽気ぐらしをさせたい。そしてそれを見て親神も共に楽しみたい」というのが、人間がこの地球上に生存する目的・理由である。

これについては、「おふでさき」で「悟りない」「悟る必要はない」と説かれている。

6号101

いまゝでハなにかさとりもありたけど

もふこれからハさとりないぞや

これが天理教がどこの宗派にも属さないと言われるゆえんでもある。

だから、本来は争いが起こるはずはないのである。

けれども、争いが起こるのは、人間の心が未熟であるためで、それをなくすためには、人間の心が成熟する必要がある。

例えれば、子どもが親になり、さらにはおじいさん、おばあさんになるようなものである。(成熟せずに、頑固爺さんと言われる人々もありますが、それについてはいずれまた。。)

そのためには、それぞれが経験によって悟る事が重要である。

だから、「おふでさき」で「悟りないのがざんねん」など、悟る事を求める言葉も出てくるのである。

4号47

たん/\とふでにしらしてあるけれど

さとりないのが神のざんねん

17号71

いまゝでのよふなる事ハゆハんでな

これからさきハさとりばかりや

など9首である。

今朝読んだ「おふでさき」が15号46 「今までと道がころりと変わるでな みな一列は心定めよ」からであった。(原文 いまゝでとみちがころりとかハるでな みな一れつわ心さためよ)

今日の状況と重なる気がした。

親神様の「本真実」の思いは、まだまだ世界中には広がっていない。

これまでに教えられた教えに囚われて、それから抜け出せないために苦しむ人々も多いわけである。

言われたから「はいそうですね」とは行かないのが人間の心である。

それが当然なのである。なぜか、それまで経験したことで自分なりに悟って来た事があるからである。

しかし、悟っても、心得違いもあるのである。

「親が危ないからダメ」といっても、子供は「前回は大丈夫だったから」と、その深い理由を考えずに、同じ間違いを繰り返し、泥沼にはまっていくようなものである。

深く思案をして、心を切り替える、そして得心をする事が重要なのある。

そのために、様々な事を、自ら思案するようにと、様々な事を見せられているのである。

先日、フェイスブックに霊能者が、霊的存在に対して、「そんなこと言ったって、理解できない。同じ事ばかりで。。」と、反発している動画を共有しました。

これを見て、正しくと思った。多くの人々は霊能者が成人しているものと考えるだろう。

自分にはない能力があるのだから、しかし、成人しているとは限らないのである。

教祖やご本席様の事を思うと、そうした人々は親神様の話を伝えるスピーカで、それをすると共に、言われる事を実行して、成人をして行くものだと思える。

そうしたことは、教祖のひながたで、宮池へ飛び込まれようとされた事柄について思案すると分かると思う。

神様の言葉に沿って通ろうとしても、そのようには行かず、心悩ますそうした状態の時もあり、それを抜けて、人様に話せるようになる。

これも成人のひとつの事例であり、私たちへの姿行動で示されている教えでもある。

時間が無くなりました。ここまで思いつくままに書きました。

以下に「教典」の資料を掲示しておきます。

参考になれば幸いです。

今日も一日、楽しんで生きたいと思います。

ありがとうございました。

・・・・・・・・

内容については、目次から飛べます。

「改訂 天理教事典」より「教典」