|

やっと! 運転席の屋根の作成にかかります。前からシナベニヤをカットしていたのですが、バッテリーの出し入れをするためにどのようにするのがいいのか悩んでいました。まだ屋根材は決まりません。 取りあえず、組み立てをすることにします。なるべく強度は保ちたいのと簡単にできるのとがせめぎ合います。 結果はこのようになりました。 |

|

取り外しができるよう運転席の枠内に緩すぎず、きつ過ぎずに組み立てるのが大変です。内側に牛乳パックの紙を張り隙間を作ってから組み立てます。まあまあの出来です。 |

|

後は、屋根板を取り付けるだけです。しかし、曲線部分ですから大変そうです。 |

|

見つけました! 屋根材にできる素材を見つけました。「発泡PPシート」という名で販売されています。材質は「ポリプロピレン」です。用途として養生や吊り下げ看板にというようなことが書かれています。 厚さ2mmで、曲げも簡単です。たまたま車輌のカラーと一致したので黄色を購入しました。 |

|

発泡PPシートを屋根の大きさにカットします。2mm厚ですからはさみで簡単に切れます。まず、骨組みに接着剤(ポリプロピレン用)を塗布してから押さえます。割合と木とポリプロピレンがよく付きます。念のためとリベット風を兼ねて釘で留めます。 |

|

裏側から見るとこのようになります。 |

|

屋根ができました。 運転席に屋根をはめます。少し車体の黄色より色が明るいですが良しとしましょう。バッテリーの出し入れにもうまく外せます。 |

|

正面から見たところです。ダミーの連結器も取り付けられています。 |

|

ラジエータキャップも取り付けました。窓も入っていますよ。 |

|

後ろから見た姿です。 |

|

このような感じに仕上がりました。まあまあでしょうか。 窓枠をつければよりよいでしょうね。 |

|

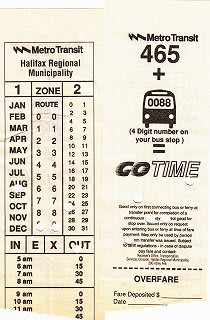

【ルーネンバーグ】

【ルーネンバーグ】 このブログで一度カラフルな家を取り上げましたが、本当に美しい街です。美しい街並みを保存するためにいろいろと努力がなされているようです。また、ブルーノーズスクーナーの母港でもあります。

このブログで一度カラフルな家を取り上げましたが、本当に美しい街です。美しい街並みを保存するためにいろいろと努力がなされているようです。また、ブルーノーズスクーナーの母港でもあります。

州旗

州旗