コンビニに行くと飲み物コーナーには子どもが好きそうなジュースが並んでいます。

近年、“低糖”を謳ったタイプも増えてきましたが、

それでも子どもが好きなのは甘〜いジュースです。

ヤクルトも甘いですね。

あの小さな80mlの中に、砂糖が14g入っています。

角砂糖3個分の砂糖ですよ!

カロリーハーフでも6g(角砂糖2個分)。

ヤクルトの会社、子どもの健康を守る気がないのでしょうか?

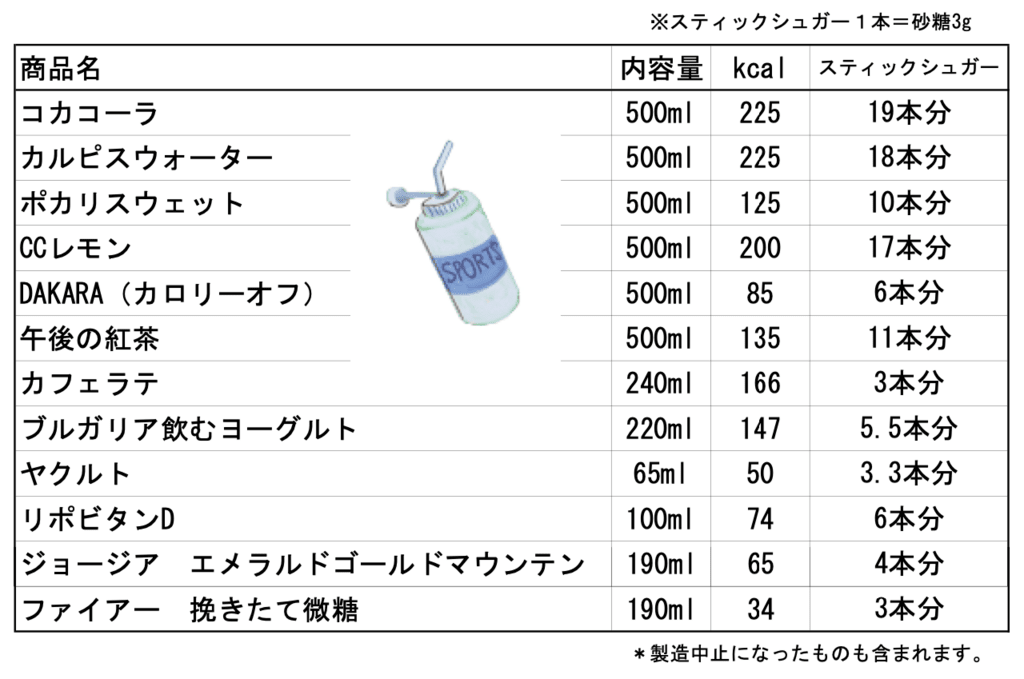

加藤飲料の一覧表がこちらにありましたので引用提示します:

・・・この表を見ると、ジュース類を飲むのが恐くなりますね。

糖分の取り過ぎが長い期間年単位で続くとインスリンが枯渇し、

将来のII型糖尿病のリスクになります。

そのことを扱った記事が目に留まりましたので紹介します;

<ポイント>

・加糖飲料の影響で、世界中で毎年200万人以上の人が2型糖尿病(T2DM)を発症し、120万人以上の人が心血管疾患(CVD)を発症している。

・2020年において、約220万人(95%不確定区間200~230万)の新規T2DM患者、および、約120万人(同110~130万)の新規CVD患者が、加糖飲料摂取に関連するものと推定された。この数はそれぞれ、2020年の新規T2DM患者全体の9.8%、新規CVD患者の3.1%を占めていた。また、加糖飲料摂取に起因するT2DM患者の死亡が8万人、CVD患者の死亡が約26万人と推定された。日本の加糖飲料摂取に関連する新規T2DM患者数は2万8,981人、新規CVD患者数は8,396人、死亡はそれぞれ158人、1,947人と推定されている。

・加糖飲料がこれほどの害をもたらす理由の一つとして、栄養価が低いにもかかわらずカロリーは高く、また吸収が早いために満腹感を感じる前に飲み過ぎてしまいやすいことなどの影響が考えられている。

・長期にわたる加糖飲料の習慣的な摂取は、体重増加、インスリン抵抗性、そして、世界の死亡原因の上位を占めるT2DMやCVDの発症につながる。

これを解決する有効な方法は、教育・啓蒙よりも“課税”とのこと。

一度味わった快楽を人間は理性で捨てることは出来ないのですね。

▢ 加糖飲料により毎年世界で数百万人が糖尿病や心血管疾患を発症

(提供元:HealthDay News:ケアネット:2025/02/05)より一部抜粋(下線は私が引きました);

加糖飲料の影響で、世界中で毎年200万人以上の人が2型糖尿病(T2DM)を発症し、120万人以上の人が心血管疾患(CVD)を発症しているとする論文が、「Nature Medicine」に1月6日掲載された。・・・

この研究では、184カ国から報告されたデータを用いた統計学的な解析により、加糖飲料摂取に関連して発症した可能性のあるT2DMとCVDの新規患者数を推定した。その結果、2020年において、約220万人(95%不確定区間200~230万)の新規T2DM患者、および、約120万人(同110~130万)の新規CVD患者が、加糖飲料摂取に関連するものと推定された。この数はそれぞれ、2020年の新規T2DM患者全体の9.8%、新規CVD患者の3.1%を占めていた。また、加糖飲料摂取に起因するT2DM患者の死亡が8万人、CVD患者の死亡が約26万人と推定された。

人口規模が上位30カ国の中で、加糖飲料摂取に関連する新規T2DM患者が多い国は、メキシコ(成人100万人当たり2,007人、新規T2DM患者全体に対して30%)、コロンビア(同1,971人、48.1%)、南アフリカ(1,258人、27.6%)などであり、新規CVD患者については、コロンビア(1,084人、23.0%)、南アフリカ(828人、14.6%)、メキシコ(721人、13.5%)などだった。なお、日本の加糖飲料摂取に関連する新規T2DM患者数は2万8,981人、新規CVD患者数は8,396人、死亡はそれぞれ158人、1,947人と推定されている。

加糖飲料がこれほどの害をもたらす理由の一つとして、栄養価が低いにもかかわらずカロリーは高く、また吸収が早いために満腹感を感じる前に飲み過ぎてしまいやすいことなどの影響が考えられている。長期にわたる加糖飲料の習慣的な摂取は、体重増加、インスリン抵抗性、そして、世界の死亡原因の上位を占めるT2DMやCVDの発症につながる。さらに加糖飲料は安価で、広く入手可能だ。

この研究では、184カ国から報告されたデータを用いた統計学的な解析により、加糖飲料摂取に関連して発症した可能性のあるT2DMとCVDの新規患者数を推定した。その結果、2020年において、約220万人(95%不確定区間200~230万)の新規T2DM患者、および、約120万人(同110~130万)の新規CVD患者が、加糖飲料摂取に関連するものと推定された。この数はそれぞれ、2020年の新規T2DM患者全体の9.8%、新規CVD患者の3.1%を占めていた。また、加糖飲料摂取に起因するT2DM患者の死亡が8万人、CVD患者の死亡が約26万人と推定された。

人口規模が上位30カ国の中で、加糖飲料摂取に関連する新規T2DM患者が多い国は、メキシコ(成人100万人当たり2,007人、新規T2DM患者全体に対して30%)、コロンビア(同1,971人、48.1%)、南アフリカ(1,258人、27.6%)などであり、新規CVD患者については、コロンビア(1,084人、23.0%)、南アフリカ(828人、14.6%)、メキシコ(721人、13.5%)などだった。なお、日本の加糖飲料摂取に関連する新規T2DM患者数は2万8,981人、新規CVD患者数は8,396人、死亡はそれぞれ158人、1,947人と推定されている。

加糖飲料がこれほどの害をもたらす理由の一つとして、栄養価が低いにもかかわらずカロリーは高く、また吸収が早いために満腹感を感じる前に飲み過ぎてしまいやすいことなどの影響が考えられている。長期にわたる加糖飲料の習慣的な摂取は、体重増加、インスリン抵抗性、そして、世界の死亡原因の上位を占めるT2DMやCVDの発症につながる。さらに加糖飲料は安価で、広く入手可能だ。

論文の共著者である米タフツ大学のDariush Mozaffarian氏は、「低所得国や中所得国では加糖飲料が盛んに宣伝・販売されている。それらの国々では、長期的な健康への影響という視点での対策が十分講じられておらず、人々は健康に有害な食品を摂取してしまいやすい」と解説。また、著者らによると、国が発展し国民の所得が伸びるにつれて、加糖飲料がより入手しやすい飲み物になり、好まれるように変化していくという。

ソーダ税などの政策が、この問題の拡大を遅らせるかもしれない。米国の一部の地域で行われた研究は、そのような取り組みが効果的であることを示している。米ボストン大学公衆衛生大学院のデータによると、シアトルやフィラデルフィアといった米国内5都市で、課税に伴う加糖飲料の価格上昇による消費量減少が観察されたという。さらに最近の調査からは、カリフォルニア州の複数の都市で課税が導入された後、加糖飲料の売上減少とともに、若者のBMIの平均値が低下したことが明らかにされた。

課税を含む公衆衛生アプローチは、米国以外の国でも有効な可能性がある。また著者らは、課税などの戦略に加えて、人々の意識を高めるための公衆衛生キャンペーンや、広告の規制を求めている。現在すでに80カ国以上が、加糖飲料の消費削減を目的とした対策を実施しており、著者らによると「一部の国では介入効果が現れ始めている」という。

ソーダ税などの政策が、この問題の拡大を遅らせるかもしれない。米国の一部の地域で行われた研究は、そのような取り組みが効果的であることを示している。米ボストン大学公衆衛生大学院のデータによると、シアトルやフィラデルフィアといった米国内5都市で、課税に伴う加糖飲料の価格上昇による消費量減少が観察されたという。さらに最近の調査からは、カリフォルニア州の複数の都市で課税が導入された後、加糖飲料の売上減少とともに、若者のBMIの平均値が低下したことが明らかにされた。

課税を含む公衆衛生アプローチは、米国以外の国でも有効な可能性がある。また著者らは、課税などの戦略に加えて、人々の意識を高めるための公衆衛生キャンペーンや、広告の規制を求めている。現在すでに80カ国以上が、加糖飲料の消費削減を目的とした対策を実施しており、著者らによると「一部の国では介入効果が現れ始めている」という。

<原著論文>

・Lara-Castor L, et al. Nat Med. 2025 Jan 6. [Epub ahead of print]