「遙かな町へ」(谷口ジロー:作)小学館、2004年発行

ふとしたきっかけで知った漫画作品。中古で購入して読んでみました。

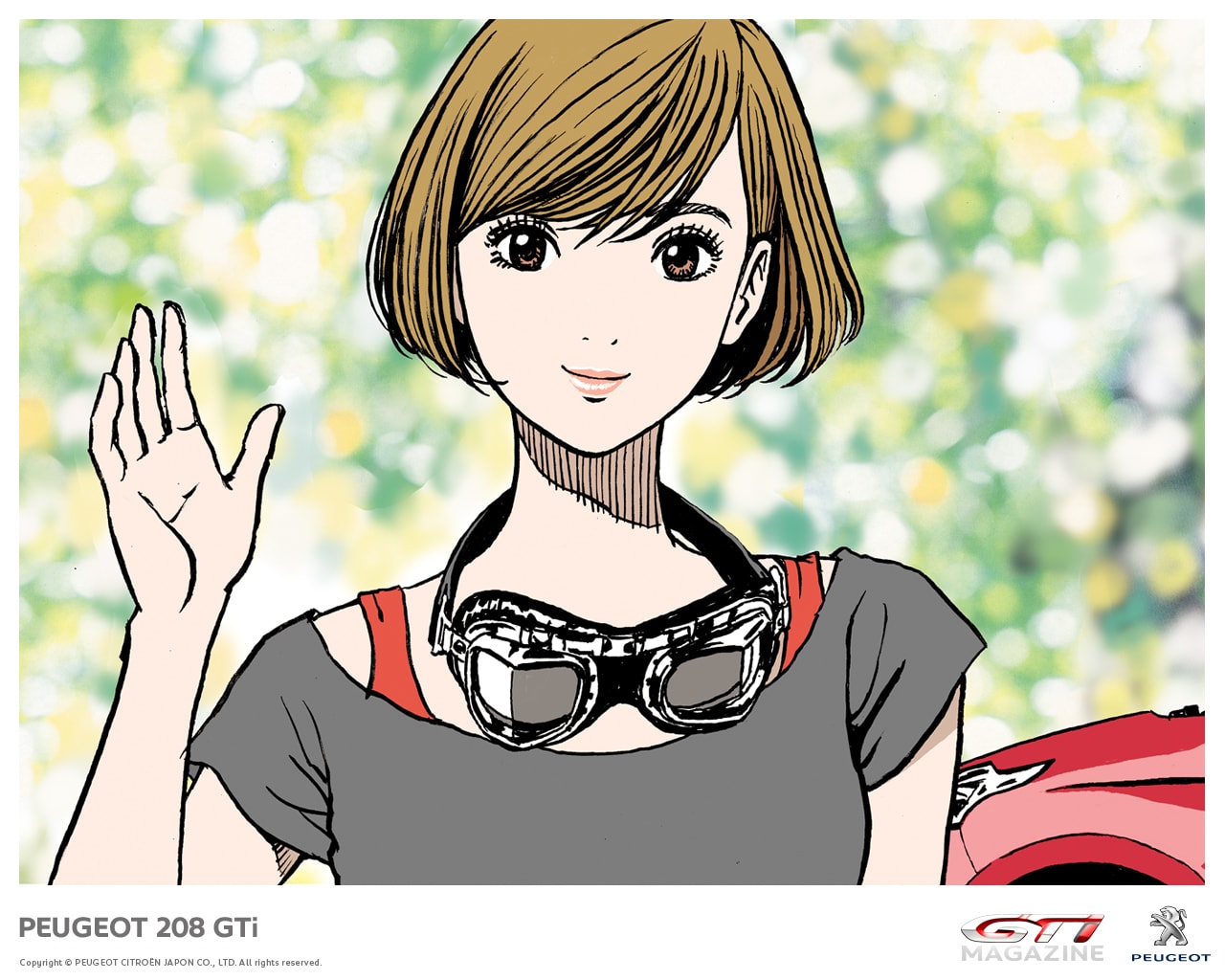

あれ、この画見たことあるなあ・・・と思ったら「歩く人」という作品を昔リアルタイム(「ビッグコミック」連載)で目にしていました。

セリフのないマンガで、成人男性が歩いていろんな光景・風景を目にしていくという、かなり実験的な異色作品でした。

原作の発表は1998年のようです。

第3回「文化庁メディア芸術祭」(1999年)マンガ部門で優秀賞受賞作品。

海外でも評価され、なんとヨーロッパで映画化されています。

さてこの作品、SFの分野で言えば、いわゆる「タイムトラベル」「タイムスリップ」ですね。

仕事に疲れ、アルコールにまみれた中年男性が、突然中学生時代の故郷にタイムスリップ。

そこには甘美な青春時代やファミリー・アフェアがあり、自ら中学生に戻った主人公は郷愁をそそられながらひとときを過ごしてもとの時代に戻るストーリー。

父親が失踪し、母親が亡くなった年齢に達した主人公が、過去を振り返り自分の育った家族を見つめます。それとともに、当時中学生だった主人公から見た両親の生き様をも見つめます。

大人目線と子ども目線が混じり合って不思議な心象世界を形成している点が評価されているのかな。

アハハ、と笑って終わるマンガとは一線を画し、内容が深く濃く、一気に読ませる勢いに作者のスキルを感じます。

〈 書籍の内容 〉

●主な登場人物;

中原博史(48歳のサラリーマン。34年前の中学生時代にタイムスリップしてしまう)

●あらすじ:

48歳の会社員・中原博史が、京都出張の帰路にふらっと乗った列車。それは自宅のある東京へ向かう新幹線ではなく、故郷・倉吉へ向かう特急列車だった。だが、なんとなく途中で戻る気にもなれず、結局故郷にたどり着いた彼は、死んだ母の菩提寺へと足を運ぶ。母の墓前で突如激しい目まいに襲われた博史が気がつくと、なんと中学生の姿に戻っていて…(第1話)。

●本巻の特徴:

34年の時を越え、中学生時代の故郷・倉吉にタイムスリップした博史。最初の戸惑いにも徐々に慣れ、かつて憧れていた少女と二度目の青春時代を楽しみ始める。だが、まもなく父が家族を捨て、失踪してしまう「事実」を思い出した博史は、これを思いとどまらせようと決意するのだが…。谷口ジローの名作シリーズが、リニューアル版全1巻で再刊行!

●その他の登場人物:

中原和江(博史の母。34年前に夫に失踪され、22年前に48歳で他界)、

中原京子(博史の3歳違いの妹。20歳のとき結婚している)、

永瀬智子(中学生時代の博史の級友。男子の憧れ的存在)、

島田大介(中学生時代の博史の悪友)

まあ、マンガとしては秀作です。

しかしSF小説という視点からすると、タイムトラベルの設定に破綻があります。

私小説としてはありがちなストーリーであり、凡作の域を出ないと思います。

ふとしたきっかけで知った漫画作品。中古で購入して読んでみました。

あれ、この画見たことあるなあ・・・と思ったら「歩く人」という作品を昔リアルタイム(「ビッグコミック」連載)で目にしていました。

セリフのないマンガで、成人男性が歩いていろんな光景・風景を目にしていくという、かなり実験的な異色作品でした。

原作の発表は1998年のようです。

第3回「文化庁メディア芸術祭」(1999年)マンガ部門で優秀賞受賞作品。

海外でも評価され、なんとヨーロッパで映画化されています。

さてこの作品、SFの分野で言えば、いわゆる「タイムトラベル」「タイムスリップ」ですね。

仕事に疲れ、アルコールにまみれた中年男性が、突然中学生時代の故郷にタイムスリップ。

そこには甘美な青春時代やファミリー・アフェアがあり、自ら中学生に戻った主人公は郷愁をそそられながらひとときを過ごしてもとの時代に戻るストーリー。

父親が失踪し、母親が亡くなった年齢に達した主人公が、過去を振り返り自分の育った家族を見つめます。それとともに、当時中学生だった主人公から見た両親の生き様をも見つめます。

大人目線と子ども目線が混じり合って不思議な心象世界を形成している点が評価されているのかな。

アハハ、と笑って終わるマンガとは一線を画し、内容が深く濃く、一気に読ませる勢いに作者のスキルを感じます。

〈 書籍の内容 〉

●主な登場人物;

中原博史(48歳のサラリーマン。34年前の中学生時代にタイムスリップしてしまう)

●あらすじ:

48歳の会社員・中原博史が、京都出張の帰路にふらっと乗った列車。それは自宅のある東京へ向かう新幹線ではなく、故郷・倉吉へ向かう特急列車だった。だが、なんとなく途中で戻る気にもなれず、結局故郷にたどり着いた彼は、死んだ母の菩提寺へと足を運ぶ。母の墓前で突如激しい目まいに襲われた博史が気がつくと、なんと中学生の姿に戻っていて…(第1話)。

●本巻の特徴:

34年の時を越え、中学生時代の故郷・倉吉にタイムスリップした博史。最初の戸惑いにも徐々に慣れ、かつて憧れていた少女と二度目の青春時代を楽しみ始める。だが、まもなく父が家族を捨て、失踪してしまう「事実」を思い出した博史は、これを思いとどまらせようと決意するのだが…。谷口ジローの名作シリーズが、リニューアル版全1巻で再刊行!

●その他の登場人物:

中原和江(博史の母。34年前に夫に失踪され、22年前に48歳で他界)、

中原京子(博史の3歳違いの妹。20歳のとき結婚している)、

永瀬智子(中学生時代の博史の級友。男子の憧れ的存在)、

島田大介(中学生時代の博史の悪友)

まあ、マンガとしては秀作です。

しかしSF小説という視点からすると、タイムトラベルの設定に破綻があります。

私小説としてはありがちなストーリーであり、凡作の域を出ないと思います。