昭和初期、金鶏商会創業時の写真てす。発足当初は下落合に社長宅を兼ねた工場であったものの、業務拡大に伴い社長宅と共に富ヶ谷に工場を移転した頃の写真の様です。前列右から二人目が社長の加藤栄吉さんで、その左が祖父である小林徳次郎です。全員の視線がバラバラなので正式な写真の前の試し撮りの様な気がします。蛇足ながら母の話だと富ヶ谷には当時、まだ小田急線の駅(地理的に代々木八幡駅の事かと推測されます)がまだなくて新宿駅からバスで往復したと言っていますが調べると代々木八幡駅の開業は1927年(昭和2年)で昭和5年生まれの母親の年齢から言うと整合性がないので詳細は不明です。 iphone7カメラ機能でプリントを撮影

日本人の国民食と言えばなんと言ってもラーメンとカレーだと思います。しかしラーメンはある医師によれば成人病の元凶とまで酷評されていました。その事を知る以前から私はその美味しさから常習性があり”ラーメンは人類の敵”と呼んでなるべく口にしないようにしていました。更に高血圧・糖尿・脂肪肝などの生活習慣病を一番恐れている身にとってラーメンはやはり大敵です。

それに対してもうひとつの国民食であるカレーは大好物を公言しています。食べるのももちろん好きですが、作るのも好きで仕事をしていた頃は24時間勤務のために勤務日の昼食以外に夕食と翌日の朝食も心配しなくてはならず、3食でも4食でもカレー漬けでも平気な私は職場にある鍋に多めのカレーを作ってしまえばその全てが解決するのでかなりの頻度でカレーを作っていました。さすがに香辛料からカレーを作る事はしませんが特徴のあるレトルトカレーをいくつか混ぜて、さこに野菜や肉を加えてさらに調味料を入れて煮込みます。勤務の日の朝は会社に着くなりレトルトのカレーの封を切り、鍋に入れて煮込みます。しばらくすると香ばしい香りが休憩スペースどころか執務スペースまで届いてしまい、勤務中の同僚が暇を見つけては休憩スペースに入って来て鍋の蓋を開けて鼻を近づけます。”おい、何やってんの?”と私が言うと”いや、焦げちゃいけないので様子を見に来た”と言います。私がいなかったら少しつまみ食いをする魂胆だったのかもしれません。

さて、話が変わって我々還暦を迎えて少し経った方だと”明治キンケイカレー”と言う商品名をかすかに覚えている方もいらっしゃると思います。この商品名のうち明治とは”明治製菓”の事で、”キンケイ”とは事業統合で実質吸収された会社名の事で、漢字で金鶏と書きました。

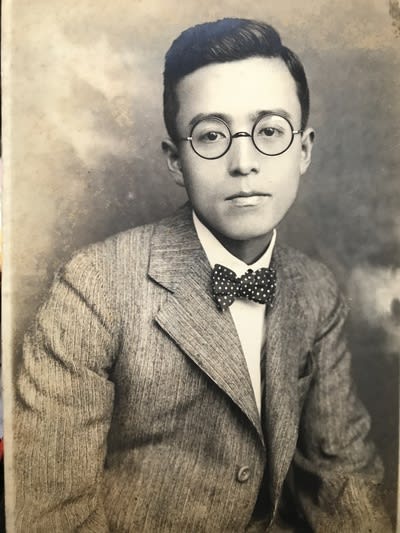

この金鶏商会の創業時の副社長が私の母方の祖父でした。以前から母より金鶏商会の話は漠然と聞いてはいましたが母方のルーツを探るために古い写真を見ながらいろいろ話を聞いている中で金鶏商会の詳細も少し判明して来たのでご紹介したいと思います。

金鶏商会は加藤栄吉さんと言う方が香辛料への知識をベースにし工夫して今のカレーのルーツとなるものを開発して創業した会社でした。いわば今の日本の国民食であるカレーのベースを築き上げた方です。その金鶏商会の副社長が私にとっての母方の祖父(母親にとっての父親)である小林徳次郎が就任していました。

加藤栄吉さんと小林徳次郎とは義理の兄弟(実姐の夫が加藤栄吉さん)であり二人三脚でカレーを世の中に出して大衆食として売れていった様です。その後、幾度となく営業販路の拡大を図っている中で明治製菓との統合がありましたが、その頃、事業が下降線を描くようになり祖父である小林徳次郎は金鶏商会から手を引いた様です。金鶏商会の商品のほとんどを明治製菓に吸収されたも一部事業は明治製菓に引き継がれることなく現存する平和食品産業が事業を引き継いでいる様です。従って今も事業を継続している平和食品工業のルーツが金鶏商会と言う事になる様です。

そんな昔話を母親から聞いて、裏付けが無いかといろいろ調べていく中で現在の平和食品工業の存在を知り、HPに掲載されている社史から母親の話の裏付けが取れて間違いない話として認識して弊ブログでご紹介するに至りました。

平和食品工業のHP

https://www.heiwa-food.co.jp/company/history.html

母方の祖父の小林徳次郎の若き日の姿です。結婚する際に婿養子になったとの事で旧姓を植野と言います。金鶏商会を明治製菓に身売りしてからはいろいろ苦労して亡くなる少し前まで今、母が住んでいる東京・日本橋人形町で三宝商事と言う不動産業を営んでいました。 iphone7カメラ機能でプリントを撮影