東京港区のデザイン会社 グラフィックメイトの大里早苗です。

先日、仙台万華鏡美術館に行ってきました。宮城県・秋保温泉郷の入口にあり「実際に見て触れて、万華鏡を作ることも出来る」体験型ミュージアムということです。

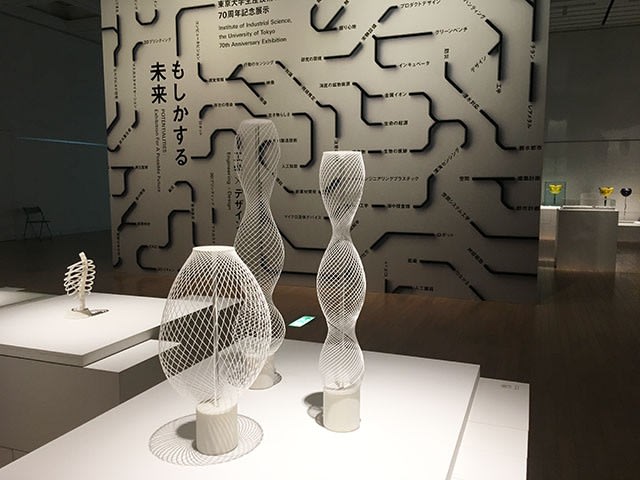

「万華鏡」といえば「子どものおもちゃ」というくらいの知識でしたが、見てびっくりです。まさに芸術品、すばらしいアートでした。

手にとって中を覗く筒状のものはもちろん、自分で動かしながら見るもの、人形の頭から覗き込むもの、顔を入れて自分の顔が何重にも映し出されるもの…などさまざまです。

歴史を感じる一品。自分で動かすことで美しい世界が広がります。

公園のベンチに座っている老夫婦? 後ろから二人が手にしている光の玉を覗きます。

花の台を動かしながら筒を覗くと…

中にはまた別の花の世界が。

他にも、万華鏡の歴史や貴重なアンティーク作品なども展示されていて、予想以上に楽しむことができました。

展示のあとには万華鏡制作を体験しましたが、なかなか思ったような配色や見え方にならずに難しかったです。鏡の質や組み合わせによっても見えかたがまったく違ってくるそうで、展示されていた芸術品はどれほど計算されて作られたことでしょう!ここにもまたデザインが潜んでいました。

【関連記事】

グラフィックメイトブログの中の「デザインは遍く潜む?!」に関する記事一覧

good life ☆ good design ☆ graphicmate

ポスター・チラシの制作ならグラフィックメイトへご相談ください。

https://www.gmate.jp/ Tel 03-3401-7310

先日、仙台万華鏡美術館に行ってきました。宮城県・秋保温泉郷の入口にあり「実際に見て触れて、万華鏡を作ることも出来る」体験型ミュージアムということです。

「万華鏡」といえば「子どものおもちゃ」というくらいの知識でしたが、見てびっくりです。まさに芸術品、すばらしいアートでした。

手にとって中を覗く筒状のものはもちろん、自分で動かしながら見るもの、人形の頭から覗き込むもの、顔を入れて自分の顔が何重にも映し出されるもの…などさまざまです。

歴史を感じる一品。自分で動かすことで美しい世界が広がります。

公園のベンチに座っている老夫婦? 後ろから二人が手にしている光の玉を覗きます。

花の台を動かしながら筒を覗くと…

中にはまた別の花の世界が。

他にも、万華鏡の歴史や貴重なアンティーク作品なども展示されていて、予想以上に楽しむことができました。

展示のあとには万華鏡制作を体験しましたが、なかなか思ったような配色や見え方にならずに難しかったです。鏡の質や組み合わせによっても見えかたがまったく違ってくるそうで、展示されていた芸術品はどれほど計算されて作られたことでしょう!ここにもまたデザインが潜んでいました。

【関連記事】

グラフィックメイトブログの中の「デザインは遍く潜む?!」に関する記事一覧

good life ☆ good design ☆ graphicmate

ポスター・チラシの制作ならグラフィックメイトへご相談ください。

https://www.gmate.jp/ Tel 03-3401-7310