こんばんは、白黒茶々です。

早いもので夏の名残りは徐々になくなってきて、日没時間が早くなったり、朝晩は涼しくなったり、虫の鳴き声が聴こえてきたり、………と、秋の訪れを感じるようになりましたね。 波狛日記はまだお盆休みの真っ只中なのですけど、こちらも早いもので東濃の山城めぐりのレポートは、今回で最後となります。

波狛日記はまだお盆休みの真っ只中なのですけど、こちらも早いもので東濃の山城めぐりのレポートは、今回で最後となります。 その旅を締めるお城を目指して、私たちは土岐市内に入っていきました。

その旅を締めるお城を目指して、私たちは土岐市内に入っていきました。 11時でちょっと早いのですけど、このあたりでお昼ご飯を食べておきたいですね。

11時でちょっと早いのですけど、このあたりでお昼ご飯を食べておきたいですね。 ということで………

ということで………

cafeさらくさんに入っていきました。 前日と同じように、山城を登るのに備えてガッツリと米を食べることも考えていたのですけど、お洒落なカフェで一息入れるのも、またアリかと。

前日と同じように、山城を登るのに備えてガッツリと米を食べることも考えていたのですけど、お洒落なカフェで一息入れるのも、またアリかと。

実はこちらのお店は、お昼を過ぎてもモーニングをやっているのですよ しかもそのメニューは、ドリンク代に少し足すと出てくるシステムとなっています。

しかもそのメニューは、ドリンク代に少し足すと出てくるシステムとなっています。 そうしたら、朝はホットコーヒーとサンドイッチの組み合わせだったので………

そうしたら、朝はホットコーヒーとサンドイッチの組み合わせだったので………

今度は、アイスコーヒーとホットドッグにしてみました ちょっと見本と違うのですけど、美味しかったのでいいでしょう。

ちょっと見本と違うのですけど、美味しかったのでいいでしょう。 ちなみにこちらでの支払いは、550円となりました。

ちなみにこちらでの支払いは、550円となりました。 腹ごしらえを済ませた私は、再び波&狛とともに東に向かっていき………

腹ごしらえを済ませた私は、再び波&狛とともに東に向かっていき………

間もなくして、お城の見学者用の駐車場に到着しました。 そこから、県道を挟んだ反対側に………

そこから、県道を挟んだ反対側に………

お城への登山口があるのですよ 先程から、いや、今回の日記のタイトルにも名前が出ているのですけど、私たちにとってのラスボスというか、締めのお城は小里(おり)城跡だったのですよ

先程から、いや、今回の日記のタイトルにも名前が出ているのですけど、私たちにとってのラスボスというか、締めのお城は小里(おり)城跡だったのですよ 下調べでおおよその様子は知っているのですけど、私たちにとっては明智城跡に続いて初めての訪問となります。

下調べでおおよその様子は知っているのですけど、私たちにとっては明智城跡に続いて初めての訪問となります。 果たして、そこにはどのようなお城が待ち受けているのでしょうか?

果たして、そこにはどのようなお城が待ち受けているのでしょうか?

登山口から登り始めてから5分ほどで、御殿場(または城主館)と呼ばれる麓の館跡に行き着きました。 その入口には、お城の正門となる大手門の跡と立派な石垣がありました。

その入口には、お城の正門となる大手門の跡と立派な石垣がありました。

さらにその先に上がっていったら………

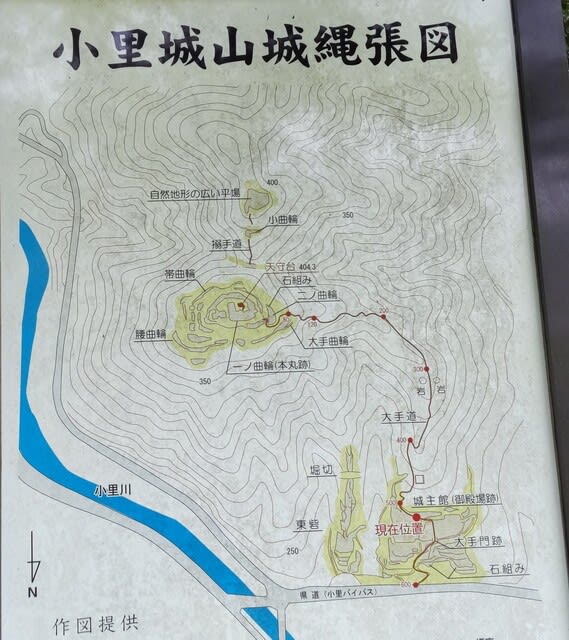

数段の平坦地が広がっていました。 画像はお城の案内図なのですけど、かつてはこのあたりに城主の住まいや政庁となる御殿があったみたいです。

画像はお城の案内図なのですけど、かつてはこのあたりに城主の住まいや政庁となる御殿があったみたいです。 そこで、土岐市の有線放送があって、戦没者を追悼するための黙祷を促してきました。

そこで、土岐市の有線放送があって、戦没者を追悼するための黙祷を促してきました。 この日は8月15日で終戦記念日。

この日は8月15日で終戦記念日。 時刻も正午に迫っていました。私はその場で1分間黙祷をしてから波&狛と一緒に、山頂に続く道を登っていきました。

時刻も正午に迫っていました。私はその場で1分間黙祷をしてから波&狛と一緒に、山頂に続く道を登っていきました。

ハアハア……… 坂道はキツくて、すぐに息が上がってしまいました。

坂道はキツくて、すぐに息が上がってしまいました。 私にとっては過酷な状態なのですけど、ここでこのお城の説明をいたします。

私にとっては過酷な状態なのですけど、ここでこのお城の説明をいたします。

小里城は天文元年(1534年)に、小里光忠が築いたと云われています。 彼の子の光明の代となる天正2年(1574年)に、織田信長は武田方の支配下となった岩村城を攻略する拠点とするために、池田恒興を派遣して小里城の改修を始めました。

彼の子の光明の代となる天正2年(1574年)に、織田信長は武田方の支配下となった岩村城を攻略する拠点とするために、池田恒興を派遣して小里城の改修を始めました。

登山道にはこのような平坦なところもあって、もう少し頑張って登っていったら………

麓から30分程で、石垣と掘っ立ての休憩小屋が見えてきましたよ ここまで来たら、山頂に着いたも同然です。

ここまで来たら、山頂に着いたも同然です。

さらに「小里城跡」の立て札と綺麗に積まれた石垣が、私たちを出迎えてくれました。 少々擬人化した表現をしてしまいましたけど。

少々擬人化した表現をしてしまいましたけど。

その山頂の一ノ曲輪(本丸)跡には、石が散乱していました。 小里城の改築を始めた翌年の天正3年(1575年)に、岩村城が落城したことによって、工事は中止されました。

小里城の改築を始めた翌年の天正3年(1575年)に、岩村城が落城したことによって、工事は中止されました。 その後再開されることはなかったので、このお城は造りかけのままとなってしまいました。

その後再開されることはなかったので、このお城は造りかけのままとなってしまいました。 なので、これらの石は石垣を築くために山上まで運ばれてきたものと思われます。

なので、これらの石は石垣を築くために山上まで運ばれてきたものと思われます。

そうそう、先ほど「小里城跡」の立て札の後ろに見えていた石垣を別の角度から攻めていくと………

入口があって、こちらには「天守台」と表記されています。 その構造をわかりやすくするためにも、その上に登ってみます

その構造をわかりやすくするためにも、その上に登ってみます

「天守台」と呼ばれている石組は外側が不等辺六角形で、半地下の穴蔵を有していました。 不自然なほど整っているのは、昭和初期に一部崩れていたところを積み直したからだそうです。

不自然なほど整っているのは、昭和初期に一部崩れていたところを積み直したからだそうです。 そもそも、この「天守台」は何のために造られたのでしょうか?

そもそも、この「天守台」は何のために造られたのでしょうか? 宇宙人と交信するためとか?いやいや………

宇宙人と交信するためとか?いやいや………

天正4年(1576年)に、織田信長は琵琶湖畔に史上初の本格的な天主(天守)建築をもつ安土城の工事を始めました。 その天主の構造については諸説ありますけど、土台となる天主台は地階付きの不等辺八角形となっていました。

その天主の構造については諸説ありますけど、土台となる天主台は地階付きの不等辺八角形となっていました。 小里城の工事が打ち切られたのはその前年で、こちらは半地下を有する不等辺六角形。なので、もしかしたら小里城は安土城の試作として築かれたのかも知れません。

小里城の工事が打ち切られたのはその前年で、こちらは半地下を有する不等辺六角形。なので、もしかしたら小里城は安土城の試作として築かれたのかも知れません。

謎の「天守台」がある山上の一角には、天然の巨岩も点在しています。 それだけではなく………

それだけではなく………

標高が405mもあるので、そこからの眺めも絶景 下界がかなり遠くに見えて、この一帯を征服した気分に浸ることもできました。

下界がかなり遠くに見えて、この一帯を征服した気分に浸ることもできました。 こちらで気が済んだら、先ほど来た道を降りていくことにしましょう。

こちらで気が済んだら、先ほど来た道を降りていくことにしましょう。

半分ほど下っても、まだ麓から高いところにいるように感じます。 そこから10分程で………

そこから10分程で………

麓の一歩手前の御殿場跡に到着。ここで追加の説明をするので、その間に波と狛は休んでいてくださいませ。

その後、小里光明は小里城を離れていたのですけど、慶長5年(1600年)に彼の子の光親は土岐、恵那郡の旧領を再び与えられ小里城に帰還して、御殿場に陣屋を構えました。 しかし、光親の子・光重は嗣子がないまま元和9年(1623年)に亡くなったため、小里氏は断絶し、小里城も廃城となりました。

しかし、光親の子・光重は嗣子がないまま元和9年(1623年)に亡くなったため、小里氏は断絶し、小里城も廃城となりました。 以後、その跡は荒れるにまかせていたのですけど………

以後、その跡は荒れるにまかせていたのですけど………

私たちは小里城から北西に1kmほど行ったところにある、興徳寺にやって来ました。 こちらは臨済宗妙心寺派のお寺で、慶長6年(1601年)に小里光親が父の光明の菩提を弔うために、当林和尚を招いて創建しました。

こちらは臨済宗妙心寺派のお寺で、慶長6年(1601年)に小里光親が父の光明の菩提を弔うために、当林和尚を招いて創建しました。 以降は小里氏の菩提寺となり、廃城となった小里城の大手門が移築され、山門として使われています。

以降は小里氏の菩提寺となり、廃城となった小里城の大手門が移築され、山門として使われています。

その境内には立派な本堂や池、枯山水の庭園などがあって、落ち着いた佇まいとなっています。 さらに………

さらに………

信楽焼のタヌキとドラえもんの石像が並んでいました。これらを置いた目的は、何なのでしょうか? 私みたいな人を喜ばせるためでしょうか?

私みたいな人を喜ばせるためでしょうか? それはさておき、あとは山道の国道を通って帰るだけですけど………

それはさておき、あとは山道の国道を通って帰るだけですけど………

その途中で道の駅おばあちゃん市・山岡に寄っていき、前日から私の心に引っ掛かっていた五平餅をようやく手にしました。 これはこの地方に伝わる郷土料理で、半搗きにしたうるち米を平らな棒に巻き付け、タレをつけて焼いたものです。

これはこの地方に伝わる郷土料理で、半搗きにしたうるち米を平らな棒に巻き付け、タレをつけて焼いたものです。 岩村を舞台にした朝ドラの「半分、青い。」では、豊川悦司さんが演じる秋風羽織が「これは真実の食べ物だ

岩村を舞台にした朝ドラの「半分、青い。」では、豊川悦司さんが演じる秋風羽織が「これは真実の食べ物だ 」と絶賛していましたね。

」と絶賛していましたね。 確かにその通りで、優しい歯応えの生地に、香ばしくて甘い味噌ベースのタレが絡まって、こちら方面に来る度に食べたくなる程の美味しさでした。

確かにその通りで、優しい歯応えの生地に、香ばしくて甘い味噌ベースのタレが絡まって、こちら方面に来る度に食べたくなる程の美味しさでした。

帰りの道は順調で、私たちは日没前には帰宅することができました。 雨に悩まされることもなく、計画していた全ての場所を無事に踏破してくることができたので、大成功と言ってもいいでしょう。

雨に悩まされることもなく、計画していた全ての場所を無事に踏破してくることができたので、大成功と言ってもいいでしょう。 ちょっとハードでしたけど、そんな私に文句を言わずに付いてきてくれた波と狛は、誉めちぎらなければなりませんね。

ちょっとハードでしたけど、そんな私に文句を言わずに付いてきてくれた波と狛は、誉めちぎらなければなりませんね。 それ以上に、皆さまは私たちの山城めぐりの噺に最後まで付き合ってくださり、ありがとうございました。

それ以上に、皆さまは私たちの山城めぐりの噺に最後まで付き合ってくださり、ありがとうございました。

![]()

![]()

「沖縄料理でなくても構わないから『ちむどんどん』のちむどんどんで五平餅を出して欲しい!」と願望されている方は、こちらに投票してやってください。

「沖縄料理でなくても構わないから『ちむどんどん』のちむどんどんで五平餅を出して欲しい!」と願望されている方は、こちらに投票してやってください。