武術には「急所」の概念がありますが、それは闘いの中で一時的または持続的に、人の活動に制限を与えることのできる身体の部位です。

武術には「急所」の概念がありますが、それは闘いの中で一時的または持続的に、人の活動に制限を与えることのできる身体の部位です。

急所には一部、経穴の位置と重なるところがありますが、その使用する状況や目的、加える刺激はまったく異なります。あくまで同じように見えるのは体表から見た場所だけです。(もしかしたら作用メカニズムに一部の重なりがあるかもしれませんが)

さて実際の治療の現場において、ある人に接し、ある経穴を選択した場合、それが正しい(経穴書と同じである)経穴か否かはどのように判断すれば良いのでしょうか。

経穴書に書いてあるような場所(骨や血管からの距離など)により判断すれば良いのでしょうか。または体表にある反応(凹みやコリなどがあるか否か)により判断すればよいのでしょうか。

いえ、そうではありません。正しい経穴か否かは病気や症状の改善により判断するのが適当です。

なぜなら経穴の経穴たる価値(特徴)があるゆえんは、それが病気を治癒させたり、つらい症状を緩和させることだからです。(たんなる場所からの判断では経穴と重なる急所との区別はできませんよね)

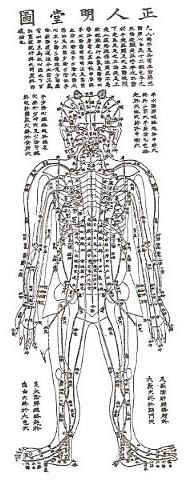

経穴書である『黄帝内経明堂』や鍼灸の医学書『黄帝三部鍼灸甲乙経』を開くと、数えきれないほどの経穴の主治症をみることができます。

例えば『明堂』の手太陰肺経の「少商」穴には以下のように記されています。

「瘧、寒厥及熱、煩心善(吐いたりしゃっくりをする)、心満而汗出、刺出血立已寒濯々、寒熱、手臂不仁、唾沫、脣乾引飲、手腕攣、指支、肺脹上気、耳中生風、咳、喘逆、指痺、臂痛、嘔吐、食飲不下、彭々、熱病象瘧、振慄皷頷、腹脹、俾倪、喉中鳴艮々」(テキストを一部変更)

このように約360箇所の経穴に何の病気や症状に効くかという主治症が存在します。しかしこれらの経穴の全てが病気や症状に効いたという実績を持つのでしょうか。理論的に効くはずだという思い込みは混ざってないのでしょうか。理論ができた後に付け加えられた主治症であればその可能性は否定できません。

経穴の主治症をみると大きく三種類に分かれます。

(1) 手足体幹、その経穴のある場所の症状

(2) 五臓六腑(六臓六腑)、経絡のつながる内臓の症状

(3) それ以外の何の関係もなさそうな場所、または全身の症状

この(2)などは経絡理論があるので、もしかしたら思い込みが入っているかもしれません。しかし(2)は(1)や(3)と比べてその数が多くないのでそんなに気にすることはないかもしれませんね。

では正しい経穴の存在をその効果(この効果を確認する方法も突き詰めて考えると大変ですが)により認識するのであれば、全身に約360箇所もの経穴が存在する人は果たしているのでしょうか。

もしいるとすれば、その人は主治症にある全ての病気や症状をもっている人になります。しかし実際にはそのような人はいません。

それ故、経絡図にあるような全身に経穴がある人は架空の存在なのです。

もちろん架空の存在と言っても、でたらめとか根拠のないという意味ではありません。一つ一つの効果の実績を重ね合わせて作り上げられたという意味です。それは非数学的ですが確率分布図に似ていますね。

さらに次回につづく

(ムガク)