第六十八段

(現代語訳)

筑紫(九州北部)に、なにがしの押領使という者がいたが、土大根をよろずにすぐれている薬といって、長年、朝ごとに二つづつ焼いて食べていた。

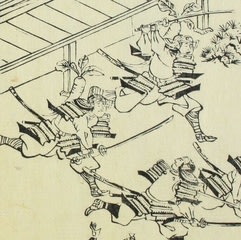

ある時、押領使の館の内の人が出払っている隙をはかって、敵が襲って来て、囲んで攻めた。その時、館の内に兵が二人出で来て、命を惜しまず戦って、敵を皆、追い返した。

押領使はとても不思議に思って、「日ごろ、ここにおられない人のように見られますが、このように戦って下されたのは、いかなる方ですか」と質問した。

その兵は、「あなたが年来頼って毎朝召し上がっていた土大根でござる」と言って、去っていった。

深く信じていたからこそ、このような徳もあったのだろう。

三木隠人註『首書徒然草』

三木隠人註『首書徒然草』

○

第百四十九段の「脳を食べる虫」については、今までは、鹿茸に脳を食べる虫なんてまさかいないだろうとか、兼好法師はこんな話を『徒然草』に入れるとはどういう心境なのだろう、といった感想で終わってしまうような段でした。でも、その背景の知識を少し知っているだけで、しごく当然の、理解可能な話になりましたね。

しかし、この第六十八段の、大根が兵になって館を守って戦ってくれたという話は、さすがに事実としてとらえるには無理がありそうです。日常の生活の中で、現在も、七百年前も大根が人間になったことはありません。どう考えれば理解できるのでしょう。

日本には『古事記』や『源氏物語』などさまざまな物語がありますが、この第六十八段もその一つ、とても短い物語です。

ただこの話を「鶴の恩返し」や「おむすびころりん」などの報恩の昔話と同列に置くことはできません。なぜなら大根が押領使から何らかの利益を得ていないからです。

また、この話を単なる昔話で片づけてしまうのは、科学的な手法ではありません。レヴィ=ストロースが、

「科学的説明とは、複雑さから単純さへの移行ではなく、可知性の低い複雑さを可知性の高い複雑さに置き換えることなのである」*1

と言ったように、少しばかり、レベルを区別したうえで、ある部分において何かしらの因果性の形式を発見する手順が必要なようです。

そのため、物語の性質について再確認しておく必要があります。

人類の歴史が始まった時から、物語というものは口承の伝達様式をとってきました。人から人へ、年長者から若人へ、物語は音声言語(parole)によって伝えられてきたのです。

すると、話が次第に変化します。もの語る人、それを聞く人の話の捉え方はみな異なります。おばけ煙突が、それを観察する人の位置によって、二本や三本、あるいは四本に見えるように、物語の解釈学的変容が起こるのです。簡単に言うと伝言ゲーム効果です。

『日本書紀』にある神話にさまざまなヴァリエーションがあるのはそのためであり、出来事だけでなく、神々の名前も変化するのです。

そして、口承という手段を用いているため、ある物語を誰が創作したかとか、そのもとの話は何であったかなどという、起源を求める努力はたいてい徒労に終わります。

それゆえ、この第六十八段の起源を明らかにすることはできません。オリジナルの話の中にも大根や押領使があった、と証明することは不可能です。最初からあったかもしれませんし、物語が変容していく中でそれらが出現した可能性もあります。

では、なぜ長年、大根を食べ続けたら、大根が兵になって館を守ってくれた話になったのでしょう。別の話の流れになった可能性もあったのです。

例えば、第六十段に出てくる真乗院の盛親僧都が好んで食べたのは大根ではなく、いもがしらでした。盛親僧都は常日頃、それを大きな鉢に高く盛って、膝元に置いて食べていました。さらに、所有していた寺を売ってお金に代えて、すべていもがしらを買うために使いました。

だからといって、いもがしらが僧都の危機を救ったとか、見返りがあったということはありません。

押領使は、大根を買うために館を売りませんでしたし、大根足の女性が現われてきれいな布を織ってくれたとか、竜宮城に連れて行かれたとか、財宝の入った葛篭をもらった、という話でもありません。

また、第六十七段には、今出川院の近衛の話があります。彼女は勅撰和歌集に二十七首もの歌が収載されるほどの歌人でした。若かりし頃には、常に百首の歌を詠み、賀茂神社の岩本社、橋本社の御手洗の水で書いて、手向けていたといいます。

第六十九段には、書写山の性空上人の話があります。上人は法華経を読誦し続けたことにより、六根(眼・耳・鼻・舌・身・意)が清浄になり、豆が煮える時、豆がらが焚かれるときの声を聞くことができました。

これらの共通点は長年の継続ですが、継続による結果はそれぞれ異なります。

あるいは、先後が逆でもよかったのです。大根が館を守ってくれたから、毎日大根を食べるようになった、などの話になった可能性もありました。

しかし、第六十八段はそうなりませんでした。なぜでしょう。

それは、食べ続けたものが大根だったから、そして食べた人物が押領使だったからです。

なぜそう言えるのでしょう。それを理解するために、それぞれ詳しく見ていきましょう。

押領使は、平安時代諸国に設置された令外官の一つであり、地方の内乱や暴徒の鎮定、盗賊の逮捕などに当たっていました。陽成天皇の元慶二年に蝦夷の乱を鎮めるため、押領使が兵を率いて出羽に至ったのが始まりです。

その後、朱雀帝の天慶以後、下総・下野・出雲・淡路・出羽・陸奥など諸国に並び置かれることになりました。国守が押領使を兼ね、三十人の兵を従えていたと謂います。*2

押領という言葉は「古代においては兵卒を監督・引率することを意味し」ていました。しかし、「平安時代中頃からは、転じて他人が正当な権利に基づいて知行している所領・諸職などを、実力で侵害し奪うことを意味する」ようになりました。兼好法師の時代には、「もっぱらこの意味で用いられ、押領に関わる訴訟が多数争われた」と謂われています。*3

押領使という言葉は、単なる職名ではなく、それに付随する意味をもっていたのです。

次に大根ですが、これは歴史のある野菜であり、生薬でもあります。仁徳天皇はこう歌を詠んでいます。*4

つぎねふ 山代女の 木鍬持ち 打ちし大根 さわさわに 汝が言へせこそ 打ち渡す 弥が栄え為す 来入り参いくれ

つぎねふ 山代女の 木鍬持ち 打ちし大根 根白の 白腕 枕かずけばこそ 知らずとも言はめ

この時代には、すでに大根は畑で栽培されていたようですね。

李時珍『本草綱目』

李時珍『本草綱目』

もともと、大根はオホネ(於保根)と呼ばれていました。*5 また、スズシロ(酒々代・鈴白・清白)、スズホリ(須須保利)と呼ばれたこともあります。*6 鎌倉・室町時代頃には、ツチオホネ(土大根)と呼ばれていました。*7 ちなみに、ダイコンと呼ばれるようになったのは、遅くとも江戸時代頃からのようですね。*8 漢字では、葍(フク)、莱菔(ライフク)、蘆菔・蘿菔・蘆茯・蘿蔔などと表記されます。

大根の薬としての効能は、たいていの本草書に共通するところは、「大いに気を下し、穀を消し、痰を癖し、人の生を肥健にし、つき汁を服すれば消渇を主どる」ことです。*9

特に、貝原益軒が『大和本草』で、第一の効能として挙げているのが、「麪毒ト豆腐ノ毒ヲケス」、また丹波康頼は『医心方』で「五穀及び魚肉の毒を消す」と言っているように、大根の代表的なはたらきは解毒です。

ちなみに、夏目漱石の『吾輩は猫である』には大根卸に含まれるジヤスターゼが胃病の薬として出てきましたね。高峰譲吉は、餅に大根おろしをつけて食べると胃がもたれないという言い伝えをヒントにタカジアスターゼを開発しました。うどんやそば、秋刀魚にも大根おろしを添えることは理にかなっているのです。

つまり、人の体内に入ってきた毒を打ち消す、それが大根のはたらきであり、物語の構造の骨格となったのです。

食べた人物が押領使だったため、体内と体外から入ってきた食物の毒との対立が、館内と館外から侵入してきた所領の侵害者との対立に拡大されました。そして、二つの大根は二人の兵に置換されたのです。

薬とその効果との因果関係はプラセボ効果があるように、個人差があり、あやふやなところがありますが、先後関係は逆転することはありません。薬は必ず服用された後に効果を発揮するのです。

それゆえ、大根を継続して食べたから、それが館を守ってくれたのでした。

そうして、この物語は完成したのです。

いや、完成と言うよりも、兼好法師によって文字言語(écriture)にされたことで、この先も口承され続け、変容し無数の物語に増殖していったであろう可能性を失ったのです。文字に写された物語は、歴史の風景写真なのかもしれません。

このような現実離れした物語を聞いた兼好法師は、それを頭から否定しませんでした。また、盲目的にその話を信じてもいないようです。彼は、第七十三段では、「世に語り伝わること、まことはあいなきにや、多くは皆虚言なり」と言っているのに、ここでは、

「深く信じていたからこそ、このような徳もあったのだろう」

と、ちょっと距離をおいて感想を言っています。おもしろいですね。

(ムガク)

*1:クロード・レヴィ=ストロース、大橋保夫訳『野性の思考』

*2:源光圀『大日本史』

*3:平凡社編『日本史事典』

*4:『日本書紀』・『古事記』

*5:『日本書紀』・『古事記』・源順『和名類聚抄』

*6:『延喜式』・屋代弘賢『古今要覧稿』

*7:一条兼良『公事根源』

*8:貝原益軒『大和本草』

*9:李時珍『本草綱目』・唐愼微『經史證類大觀本草』

(原文)

筑紫に、なにがしの押領使などいふやうなる者のありけるが、土大根を万にいみじき薬とて、朝ごとに二つづゝ焼きて食ひける事、年久しくなりぬ。或時、館の内に人もなかりける隙をはかりて、敵襲ひ来りて、囲み攻めけるに、館の内に兵二人出で来て、命を惜しまず戦ひて、皆追ひ返してンげり。いと不思議に覚えて、日比こゝにものし給ふとも見ぬ人々の、かく戦ひし給ふは、いかなる人ぞ、と問ひければ、年来頼みて、朝な朝な召しつる土大根らに候う、と言ひて、失せにけり。深く信を致しぬれば、かゝる徳もありけるにこそ。