(これは2014.2のブログのPDFファイルの消失、リンク切れなどの修正版です。文字化けなどまだおかしな箇所がありましたらお教えください)

The Fallacy of Meridians and Acupuncture Points

2014

Mugaku G.

PDF file

Preface

Demand for acupuncture treatment developed in Ancient China has increased all over the world. Why does just only pricking with a needle cure a disease? Most people who see the treatment may have a mysterious impression on this. When I was treated with the acupuncture in my childhood, I wondered why my running nose was stopped, why the breath through my nose got well. Because of the mysteriousness, naturally, I was attracted to the acupuncture and the theory of it. However, a certain fallacy has existed with the theory since long time ago.

Contents

Preface

1. What are present meridians and acupuncture points?

2. What were the meridians and acupuncture points in Ancient China?

3. When did qi replace blood in the meridians?

4. Why did qi replace blood in the meridians?

5. Which was discovered earlier in meridian and acupuncture point?

6. When and why were the meridians and the acupuncture points combined?

7. Why did the transformation of the meridians arise?

8. Does a person have all meridians and acupuncture points like an acupuncture doll?

9. The study of acupuncture in future

Notes

1. What are present meridians and acupuncture points?

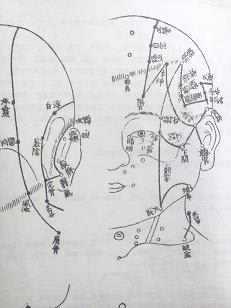

At present, most people probably consider meridians and acupuncture points like this: Human body have a network called meridian in which qi(氣) run, and there are acupuncture points scattered like dots on it. The meridians are neither blood vessels nor nerves; they do not have any anatomy.

According to WHO Standard Acupuncture Point Locations,1 human body have 14 meridians―12 symmetrical meridians and 2 asymmetrical meridians called vessel―and 308 acupuncture points on both side of the body, 52 points on the posterior and anterior median lines. These meridian currents connect their acupuncture points each other.

Table 1

Meridians and the number of acupuncture points on them

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1. Lung-Meridian (11)

2. Large Intestine-Meridian (20)

3. Stomach-Meridian (45)

4. Spleen-Meridian (21)

5. Heart-Meridian (9)

6. Small Intestine-Meridian (19)

7. Bladder-Meridian (67)

8. Kidney-Meridian (27)

9. Pericardium-Meridian (9)

10. Triple Energizer-Meridian (23)

11. Gallbladder-Meridian (44)

12. Liver-Meridian (14)

13. Governor-Vessel (28)

14. Conception-Vessel (27)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Source: WHO Standard Acupuncture Point Locations

Comparing figures of the meridians and an atlas of anatomy, these meridians are not found in the atlas. Nevertheless, acupuncture points on these meridians are indicated with anatomy terms. LU1(Zhongfu:中府), for example, one of the acupuncture points on Lung-Meridian is described as follow: On the anterior thoracic, at the same level as the first intercostal space, lateral to the infraclavicular fossa, 6 B-cun lateral to the anterior median line.2 Therefore, some people may consider the meridians invisible organs. If there were invisible organs, they could regard that qi was running in it, and there were people who found it with a special, supernatural sense in Ancient China.

2. What were meridians and acupuncture points in Ancient China?

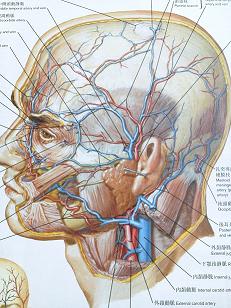

Then, what were meridians and acupuncture points in Ancient China? Referring some Chinese classical medical literatures, such as Suwen(素問) and Lingshu(霊樞), compiled about two thousand years ago, this answer is obvious; the meridians were blood vessels.

The meridians were used to check their pulse and see the condition of the blood flow in medical diagnosis, and were bled by a needle for treatment.3 Nangjing(難經), Chinese classical medical book about one thousand and eight handled years ago, clearly describes “the meridians run blood-qi(血氣) around yin-yang(陰陽), and nourish all over human body.”4 [Translated from ancient Chinese.] This blood-qi is never invisible vital energy such as psyche, pneuma, chakras or aura. The ancient Chinese compared the meridians to rivers as metaphor;5 the agricultural people around the Yellow River nourishing all over land of China did it. The “blood-qi” in the meridians was nothing but liquid having color and warmth.6

Moreover, Hippocrates referred to Bladder-Meridian and Kidney-Meridian in his literature The Nature of Man in the Ancient Greek. How did he use these meridians? He also bled from them for treatment.

3. When did qi replace blood in the meridians?

In Ancient China, blood had run in meridians, in the present, however, it is qi. Then, when did qi replace blood in the meridians? The alternation gradually occurred in Spring and Autumn Period (722―476 BC) and Warring States Period (476―221 BC).

The history of the Ancient China cannot be described without blood, not only in the fields of the medicine but also of the religion and politics. The ancient Chinese practically offered blood to Gods or their ancestors, and they took a sip of blood from bull on concluding an alliance between countries. 7

The word, blood(血), was used in Shang Dynasty(1700―1046 BC) on the excavated oracle bones, but qi was not used on them yet. Qi――this word has been used since Spring and Autumn Period――originally meant vapor especially from cooked hot rice.8 Then the blood and qi were combined and made a idiom blood-qi at the Spring and Autumn Period; Confucius(孔子) used this idiom on The Analects of Confucius,9 and he added the idiom to meanings not only about physical but also about mental. At the Warring States Period, Mencius(孟子) said “volitional power control qi, qi enhance a body.”10 [Translated from ancient Chinese.] The importance of qi gradually increased.

Just like this, change of the thought occurred in medical field. At first blood ran in blood vessel, then it changed into blood-qi, furthermore, into qi, to be accurate, ying-qi(營氣).11 However, this exact period is not clear, because the age when the oldest medical literatures composing Suwen and Lingshu were written has not been made clear―these books were groups of various literatures in different age.12

4. Why did qi replace blood in the meridians?

Why did qi replace blood in the meridians? In short, that is because of a characteristic of water, “boiling point of water is dependent on temperature and barometric pressure.”

A component of blood called plasma is mostly, about 90%, water. When the ancient Chinese fought in a war, an opportunity they could see much blood, they were able to see water vapor from blood like frozen breath, when it was low temperature. Then, when the vapor did not be seen, the blood had become cold, and a blood coagulation reaction had already begun.

A war depended on agriculture at the Warring States Period; it was difficult to waging war in a planting season and in a harvest season because most of the soldiers were also farmers.13 The best time for war was an agricultural off-season, after a harvest season until a snowy day, and after a time of thaw until a planting season; in other words, they often saw blood in cold season. Sunzi(孫子), one of the most famous tactician in Warring States Period, said “Give high esteem to yan(陽), give low esteem to yin(陰), support our life and stay in shi(実)…stay in yan at a hill or bank,”14 [Translated from ancient Chinese.] This word probably had relation to a season and temperature.

Similarly, they saw vapor in disjointing lives before cooking, or collecting blood in sacrifice. Then, how did they interpret the phenomenon that the water vapor got out of the blood and the blood became cold, coagulated, and changed color? They naturally considered the loss of vapor―the loss of qi―a cause of the degeneration of the blood and the death; they selected the qi as more important one―they thought that qi provides human body thermal, kinetic and vital energy.

5. Which was discovered earlier in meridian and acupuncture point?

The acupuncture points are on the meridians, then which was discovered earlier in meridian and acupuncture point? Most people who familiar with present meridians in which qi run can guess two possibilities; the one is “the meridians were discovered at first, then the acupuncture points were discovered on it.” the other is “the acupuncture points were discovered at first, then the meridians were discovered by connecting these points which had similar characteristics each other.” These ideas, however, are not correct.

First, when the meridians were blood vessels in Ancient China, discovering these blood vessels did not require an existence of the acupuncture points; in other words, the latter was not a necessary condition for the former. Recognizing blood vessels did not need any knowledge of medicine, only observation of human bodies was required.

In Ancient China, sometimes, human bodies other than animals were eaten for food;15 blood vessels were always recognized in being cut and divided with cutlery. Moreover, there was hemostasis technique, in various punishments the bleeding had to be stopped not to die. For example, noses and knees were cut as a penalty called rouxing(肉刑),16 and penises were cut off as a punishment called gongxing(宮刑)─people were often castrated to become a eunuch(宦官) for a job and authorities.17 The route of blood vessels and pulse of them on a thin body were visibly observed.

Second, discovering acupuncture points did not require an existence of the blood vessels; in other words, the latter was not a necessary condition for the former. Recognizing the points did not need any knowledge of meridians, because many acupuncture points not on the meridians called xixue(奇穴) and ashixue(阿是穴) have been discovered one after another.18 Anyone can push or massage the points without knowledge of medicine when they have a pain; this act is observed on a young child too, therefore this may be a kind of primitive instinct.

If the discovery of the meridians and the acupuncture points did not need each other, considering that they were discovered independently is rational; there is an earlier/later relationship, but no causality. Then, which was discovered earlier in them? Unfortunately, this answer is not obvious because of a dearth of physical evidence.

6. When and why were the meridians and the acupuncture points combined?

There were meridians and acupuncture points independently. When were they combined together? It was, probably, an age that medical treatment became a kind of empirical science from a kind of magic, the Warring States Period when The Various Masters of the 100 Schools appeared. At this time, people demanded an explanation why these acupuncture points are efficacious. At the same time, they wanted the explanation was not mysterious and supernatural but rational; they began to conceive of some idea that an evil spirit or Heaven's judgment did not cause diseases, and magic, prayers and incantations did not cure diseases.19 Hippocrates tried to change a medical treatment into science in a transition of thought at the Ancient Greek;20 a similar case was occurred in China.

In short, the meridians were utilized to explicate the effect of acupuncture points; this is absolutely the same as recent idea “acupuncture points represent effect because they stimulate a nerve or a blood vessel.”

7. Why did the transformation of the meridians arise?

The blood vessels―old meridians―have changed into invisible meridians in which qi run now. Why did the transformation of the meridians arise? It was precisely because the meridians and the acupuncture points were combined.

Present meridian theory is provided a basis from a literature, “Chapter10 meridians(經脉篇)” in Lingshu. Take a Lung-Meridian for example, this meridian run as follows:

Lung-Meridian runs from zhongjiao(中焦), down to a large intestine, up to a cardiac zone, through a diaphragm, then belongs to lungs, and runs sideways from bronchial tubes or pulmonary artery/vein, through armpits, down to upper arm, near Pericardium-Meridian, down through elbows and inner arms, up to edges of antebrachial bones, into radial artery in wrists, up to the balls of the thumbs, and reaches the end of thumbs, divisions of the meridians from forearms run directly to the inside edges of forefingers, to the end of fingers.21 [Translated from ancient Chinese.]

We must pay an attention to this description. There are no restraints in this such as the current of meridian must be a single line, not be a serpentine line, have no small branches, etc. This was a representation of blood vessel; people observed a human body with their technique for dissecting two thousand years ago. Even though they called blood vessels the meridian, then at a new generation, the combination of the meridians and acupuncture points changed the definition of the meridian; new generation begun to think that the meridians were the shortest lines between two acupuncture points. At this moment, the meridian turned into existence of relationship based upon a kind of structuralism.

However, there are no material proofs or literature evidence with this reasoning because process of thought, in most cases, does not leave a trace; the most we can see is result of thought.

When the new meridian is considered a substance from a standpoint of realism, trials of finding it anatomically will run, regarding acupuncture figures as a truth, in the same way that Bonghan tried to dye and find it.22 If small organs on the meridians were to be discovered, this time they would be defined as the meridian, and the discovery could be used to explain the mechanism of acupuncture treatment, but they are not the old/new meridians. This is a matter of giving a different definition to the word.

8. Does a person have all meridians and acupuncture points like an acupuncture doll?

At the age that meridians were blood vessels, there is no doubt that all people had them without exception. However, is it possible that they have all of the present new meridians in which qi run and acupuncture points? No, it is not.

A certain man was able to have a sharp sense of feeling meridian, said The Study of The Meridian(經絡の研究),23 the researcher measured routes of meridians, reactions with stimulation to acupuncture points and speed of qi flow with him. However, this is very rare case; most of people are not able to do in that way. As for acupuncture points, there are wide individual differences; not only lack of unity of the points’ place in various acupuncture literature,24 in a clinical manner, many of acupuncture clinician maybe feel the most points nearly always are out of position, and they are also aware of the presence or absence of the points on people.

How are right positions of acupuncture points determined in a clinical manner? With the positions in acupuncture literature, such as a distance from a bone, a blood vessel or a muscle, should it be determined? In contrast, do we must judge it from a depression of a skin, or stiffness or a kind of hyperalgesia on it? No, it is appropriate that the right locations of acupuncture point are fixed by improvements of condition or symptoms of diseases because the value of the points is healing and alleviating them. If they are judged only by the location or sign on the skin, they cannot be made a distinction from a vital spot of a martial art(急所) locating on the same position with them. A vital spot of a martial art is named because it can temporarily/persistently restrain a person's activities. Most of the vital spots are on the same place with acupuncture points,25 however, these situation, purpose and stimulus for used are different. Parts of the mechanisms of these actions are possibly same; the completely same thing is only the location on the surface of a body.

If the location is determined by the reaction of a treatment, what effects have the acupuncture points had since Ancient China? There were numerous indications of them in Mingtang(明堂), Jiayijing(甲乙経) and so on, take Jiayijing for example, Zhongfu(中府) point on Lung-Meridian have following indications:

Bronchial contraction, chest pain, chills, difficulty in breathing, vomit something like bile, high fever in a chest, disorderly breathing, hyperpnoea, considerable cloudy spit, back and shoulders sweat with wind, swelling of a face and a belly, loss of an ability to swallow, numbness in a throat, breathing with shoulders, pain on skins and bones, chills and fever, irritable fullness feeling.26 [Translated from ancient Chinese.]

If right position of acupuncture points selected by a clinician is verified with those effects, is there a person who has all, about 360, acupuncture points on the body? No, there is not. When a person had all of them, the person would have all diseases and symptoms referred in acupuncture books. Therefore, a person like an acupuncture doll is an imaginary existence. This imaginary existence, of course, does not mean nonsense, idle or unfounded, but abstract existence created from clinical cases; this is similar to probability distribution plot.

In conclusion, no one has all meridians and acupuncture points at the same time. We must not be deluded by The Fallacy of Misplaced Concreteness in clinical fields or research on acupuncture.

9. The study of acupuncture in future

Although new meridians and acupuncture points have been clarified to some extent, the issue why acupuncture treatment is efficacious has not been obvious yet. Therefore, studies on acupuncture must be continued and improved. Present scientific researches on it are roughly divided into three types, however they are mixed together, it is impossible to divide them completely: First, whether the acupuncture is efficacious against a disease or not, second, whether the theories of acupuncture is correct or not, third, how does the acupuncture produce its effect.

Typical methods of scientific research are Randomized Controlled Trial and Double Blind Test. In acupuncture clinical studies, shifting the acupuncture points from their expected places, shallowly puncturing a skin or using a sham acupuncture needle have been considered as sham control. However, because of this essay conclusion, judging whether they were real control groups or not is very difficult issue. In short, there is a possibility that some parts of the sham controls were not “real sham”.

Although acupuncture has effects for reducing a pain,27 scientific research for whether there is a pain before and after a treatment is difficult. Practicable manners are only recording a pain subjectively felt by subjects with their word or some physical signs. Therefore researching way of acupuncture must be developed scientifically. For example, there is no need for the acupuncture to be tested only in the own field; comparing with another field’s treatment results such as orthopedic surgery, medication, and psychiatric or hypnotic treatment will be beneficial.

Scientific method of medical research has tried to eliminate heart such as placebo and nocebo effect, but human beings who have heart are always treated by human beings who have heart. We must consider how to regain the heart to the method of the research.

Notes

1 World Health Organization, WHO Standard Acupuncture Point Locations in the Western Pacific Region, 2008.

2 Ibid., p. 26.

3 “診要經終論篇第十六,” “脉要精微論篇第十七,” “玉機眞藏論篇第十九,” “三部九候論篇第二十,” “血氣形志篇第二十四,” “八正神明論篇第二十六,” “刺瘧篇第三十六,” “擧痛論篇第三十九,” “刺腰痛篇第四十一,” “刺禁論篇第五十二,” “氣穴論篇第五十八,” “調經論篇第六十二,” “繆刺論篇第六十三,” “四時刺逆從論篇第六十四,” etc., 重廣補註黄帝内經素問, 林億, ed., [1069], 日本内経医学会, 2004.

4 廬國秦越人, “二十三難,” 重刊難經集注, 丹波元簡, ed., [1804], 日本内経医学会, p. 42.

5 “經水第十二,” 黄帝内経霊樞, 史, ed., [1093], 日本内経医学会, 2001, pp. 29–31.

6 ヒポクラテス, “人間の自然性について,” 古い医術について, 小川政恭, trans., 岩波文庫, 1963, pp. 110–111.

7 白川静, 字統, 平凡社, 1984, p. 248.

8 戸川芳郎, “気一元論,” 気の世界. 東京大学出版会, 1990, pp. 3–9.

9 孔子, “季氏第十六,” 論語, 金谷治, trans., 岩波文庫, 1963, p. 230.

10 孟子, “公孫丑章句上,” 孟子, trans. 小林勝人, ed., 岩波文庫, 1968, pp. 120–123.

11 “營衞生會第十八,” 黄帝内経霊樞, 史, ed., [1093], 日本内経医学会, 2001, pp. 37–38.

12 山田慶児, “中国医学の成立–『黄帝内経』,” 中国医学はいかにつくられたか, 岩波新書, 1999, pp. 71–76.

13 浅野裕一, 孫子, 講談社学術文庫, 1997, p. 273.

Ibid. pp. 155–156.

15 桑原隲蔵, 支那人間に於ける食人肉の風習, 1924, 青空文庫, http://www.aozora.gr.jp/cards/000372/card42810.html , 2014/1/27.

16 蔡沈, ed., 書經集注, [1209], 大阪書林, [1864], vol. 6.

17 桑原隲蔵, 支那の宦官, 1913, 青空文庫, http://www.aozora.gr.jp/cards/000372/card4272.html , 2014/1/27.

18 岡本一抱, 阿是要穴, 1703.

19 “上古天真論第一,” “四氣調神大論第二,” “生気通天論第三,” “金匱真言論第四,” “陰陽応象大論第五,” etc., 重廣補註黄帝内經素問, 林億, ed., [1069], 日本内経医学会, 2004.

20 ヒポクラテス, “古い医術について,” 古い医術について, 小川政恭, trans, 岩波文庫, 1963, pp. 59–84.

21 “經脉篇第十,” 黄帝内経霊樞, 史, ed., [1093], 日本内経医学会, 2001.

22 藤原知, 「キム ボンハン学説」とは, What Ever is "Kim Bonghan's Theory", Journal of International Society of Life Information Science 23(1), 81, 2005-03-01, http://ci.nii.ac.jp/naid/110001255549 , 2014/1/27.

23 長濱善夫, and 丸山昌朗, 經絡の研究, 杏林書院, 1950, pp. 16–36, pp. 81–92.

24 王深, et al., comp., 中国针灸穴位通鉴, 青岛出版社, 2004.

25 井ノ口松之介, 柔術生理書, 1896, 日本佛教新聞社, 1939, 壮神社, 2002, pp. 31–59; 岩井作夫, 古武術探求, 愛隆堂, 1991, pp. 133–166.

26 皇甫謐, 黄帝三部鍼灸甲乙經, [265–282]. 鍼灸醫學典籍大系, 出版科学総合研究所刊.

27 World Health Organization, “Review of clinical trial reports,” Acupuncture: Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical Trials, 2003, p. 9–11, http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4926e/s4926e.pdf , 2014/1/27.