前回の「鉄砲之玉をぬく方」では灸が少し出てきたので、今回は針を使う治療法をご紹介しましょう。

萬ノ腫物ニ針ヲサスハ、先ツ腫物処ヲ見テ、アシキ処カ、亦ハ脉処ナラバ針ヲササズ、膏薬ニテ吸ヤブラセヨ。両ノ手ノ脉計ニテアラズ。動脉トテ幾処モ身ノ内ニヲドル処アリ。

すべての腫物に針をして良いというわけではありません。治療前によく見て、アシキ処、つまり心臓や肺など針が内臓に達するおそれがあるなど針をするのに向いていない部位や、動脈がある部位には針をせずに、膏薬で治療します。

両ノ手ノ脉計とは寸口の脉のこと、つまり手首の脈、橈骨動脈のことです。医者はここの動脈の拍動から患者さんが助かるかどうかを診ました。ちなみに重傷の人の脉は「沈小弱沈遅」がよく、「浮大浮数」はよくないと考えられていました。当時は医者の間で脉といえばここを指すので、ここではなく全身にある拍動する動脈のことである、と言っているのです。

夜ツネニ我身ノ内ニテ覚ベシ。又筋ノアル処ヲヨケテサスベシ。

これは、つねづね夜中に自分の身体を触って、どこに動脈があるか確認するようにという意味です。夜中の暗く静かな環境では感覚が研ぎ澄まされ、小さな拍動の動脈も発見できるようになります。また訓練を重ねると騒がしい昼間でも分かるようになります。これが夜に行う主な理由だと思いますが、昼間だと、裸になって自分の全身を触っている姿を人に見られるリスクが高い、というのも理由かもしれません。

筋や腱は避けて針をするように、とのことです。

三稜鍼

三稜鍼

膿タルハ押テ見ルニ、クボクナリタル処指ヲトレバ上ヘフキアガルナリ。ウマヌハ押テ見レハ、クボクナリテアガラヌゾ。

これは腫物が膿んでいるかどうか調べる方法です。

ウマヌニサセハ、針殊外イタムナリ。アトモ久シクウヅクナリ。

膿んでもいないのに、針を刺すと結構痛いし、痛みが長く続きます。針をするのは膿んでいる腫物に限ります。

ちなみにここでの針は火鍼のこと、燔鍼とも焼鍼とも呼ばれます。火で真っ赤になるほど熱した針を刺して、排膿するとともに、熱により内部を消毒します。この一石二鳥の方法は、意外にも抗生物質の服用や単なるメスでの切開よりも、早くすっきりと治ります。しかしこの火針は、何度も自分の身体で試しましたが、勇気が毎回必要です。

針ヲタテニサセバ、タトヒ筋ヲ刺テモ筋キレズ。ヨコニサセバ筋キレテ針刺ヤウノナンニナルヘシ。フカサハ大形ハ三分四分入レヨ。物ニヨリテ五六分モ入ヨ。

これは筋肉や腱の流れ、起始停止を結ぶ直線に平行に針をすると、たとえ筋に針を刺しても筋が切れることはありません。しかし垂直に針すると筋が切れることがあります。針刺ヤウノナンとは針刺様の難のこと。

針サシテアトヘサグリヲ入テ、サグレハ殊外膿血出ルナリ。押ベカラズ。ヲセハ肉イタムゾ。

腫物に針を刺したまま、グリグリと動かすと膿だけでなく、血も出て肉が傷むので、必要以上に針を入れてはいけません。

口ニ紙ヨリヲシテ四分ホド入テヲケ。ソレヲノミト云フソ。長サ八分許シテ内ヘ四五分サシ入、アマリハ腫物ノハリグチヘヨコニシテ折イガメ、其上ニカウヤクヲ付テヲキ毎日右ノ如クカウヤク付替ル時ノミヲヌキ、又ノミヲ今付ヨ。次第に内イユレハ、ノミ入時ソコイタムソ。其時ハノミイレズ。

また傷口に和紙をひねって作ったこよりを入れて残っている膿を吸い取らせます。ノミとは隙間にいれる詰め物のこと。こよりは8cmくらいで中へ4、5cmほど入れて、残りは横に折り曲げて、その上から膏薬を貼ります。こよりは毎日取り替えるので、少し長めに作っておくと、それが楽になります。次第に治ってくると、ノミを入れると痛むので、そうなったらもう入れる必要はありません。

ついでながら、ここで使える膏薬についても紹介しておきましょう。

○黄膏ハウミスイアゲシ、シアゲイヤスコトハヤシ。

○紫金膏ハヨクウミヲスイ肉ヲアグル、イタミヲトムル、イヘヤスシ。

○青膏モ同前

気づかれた人もいると思いますが、似たような名前の薬が今でも売られていますね。そう、一般的に華岡青洲が考案したとされる中黄膏と紫雲膏です。それぞれ黄柏と紫根が主成分です。

つづく

(ムガク)

(これは2010-09-14から2010-09-28までのブログの修正版です。文字化けなどまだおかしな箇所がありましたらお教えください)

「賤ヶ岳合戦図屏風」

「賤ヶ岳合戦図屏風」

「施薬院男解体臓図」

「施薬院男解体臓図」

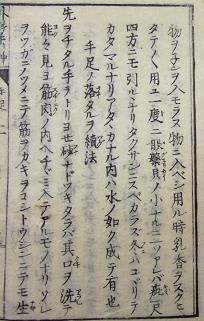

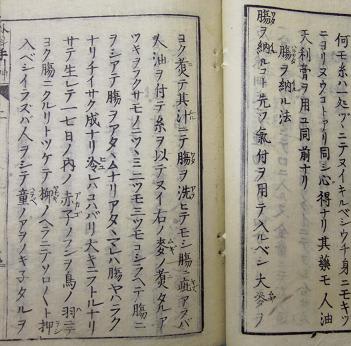

『金創口授』より

『金創口授』より 「寛政婦人解剖図」

「寛政婦人解剖図」

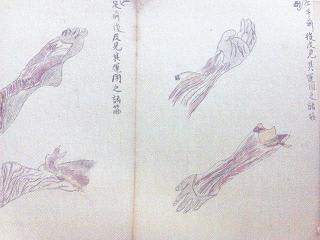

「解剖存真図」

「解剖存真図」

そうそう江戸時代はエキノコックスの感染症を勞瘵と呼ぶこともあったでしょうが、肺吸虫によってひき起こされる肺ジストマ症もそう呼んでいたかもしれませんね。この感染症も咳や血痰がでます。やはりこの虫も成長すると1cmくらいになるので肉眼で観察できます。

そうそう江戸時代はエキノコックスの感染症を勞瘵と呼ぶこともあったでしょうが、肺吸虫によってひき起こされる肺ジストマ症もそう呼んでいたかもしれませんね。この感染症も咳や血痰がでます。やはりこの虫も成長すると1cmくらいになるので肉眼で観察できます。 今回ご紹介するのは第四代の蟲です。

今回ご紹介するのは第四代の蟲です。