ここまで『養生訓』の解説をしてきましたが、貝原益軒についてはどんな人物なのかほとんど説明してませんでしたので、ここでざっと彼の経歴を見てみましょう。

一六三〇年 寛永七年

十一月十四日、福岡城内、東邸に生まれる。

(この年は、徳川家光が征夷大将軍に就いてから八年後、古学者伊藤仁斎が四歳の頃です)

一六三五年 寛永十二年 五歳

四月三日、母を失う。

一六三六年 寛永十三年 六歳

草子類を読みはじめる。走ったり跳んだりすることが得意でなく、友人と遊ぶことを好まない。

一六三七年 寛永十四年 七歳

父寛斎にしたがって穂波郡八木山の知行所に移る。

一六三八年 寛永十五年 八歳

島原の乱、父従軍。次兄存斎から漢文の手ほどきをうける。家が貧しく、他から借りて平家・保元・平治物語を読む。

一六三九年 寛永十六年 九歳

次兄存斎、医をまなぶため京都に留学。

一六四〇年 寛永十七年 十歳

福岡の新大工町に移る。

一六四一年 寛永十八年 十一歳

父にしたがって怡土群井原に移る。太平記を読む。

一六四二年 寛永十九年 十二歳

継母を失う。

一六四三年 寛永二十年 十三歳

父寛斎、知行所を失う。生活のため福岡荒戸新町に出て医を営む。益軒、父の蔵書の医書を読む。次兄存斎、京都から帰り、 仏教をけなす。益軒、以後仏を拝しない。

一六四六年 正保三年 十六歳

荒津山の下に移る。はじめて『小学』を読む。

一六四七年 正保四年

三年前より江戸に留まっていた父帰る。

一六四八年 慶安元年 十八歳

任官して国主忠之の近侍となる。四人扶持。父にしたがってはじめて江戸に行く。

一六四九年 慶安二年 十九歳

江戸から帰って元服。忠之から譴責をうけ、十五日間閉門。

一六五〇年 慶安二年 二十歳

忠之の怒りにふれ失職。以後七年間浪人。

(藩主黒田忠之は、お家騒動「黒田騒動」の中心人物であり、益軒はこの頃、その忠之から被害がありました)

一六五一年 慶安四年 二十一歳

『近思録』を読む。

一六五五年 明暦元年 二十五歳

長崎に遊ぶ。医者となる決心をし、江戸に行く。川崎の宿で剃髪し柔斎と称した。

(江戸初期の医師は、剃髪をし僧衣を身に着けるのが常でした。士農工商の身分制度から外れた存在であるとアピールするためです。同じように、貴人に仕える近従や儒学者なども剃髪し僧衣を身に着けました)

一六五六年 明暦二年 二十六歳

国主の光之に仕え六人扶持をもらう。

一六五七年 明暦三年 二十七歳

京都に遊学、安楽小路上町に住む。山崎闇斎・木下順庵・松永尺五らを訪ねる。

(益軒は藩費で儒学を学ぶため京に遊学することになりました。松永尺五と言えば、あの藤原惺窩の弟子であり、林羅山・那波活所・堀杏庵とともに窩門四天王と言われていました。残念ながら二ヶ月で尺五は他界しました)

一六五八年 万治元年 二十八歳

『大学』を講義する。木下順庵の講義に列する。

(木下順庵は松永尺五の弟子であり、益軒と順庵はお互いに講義を聴きあっていました)

一六六二年 寛文二年 三十二歳

一時帰藩。三十石に加禄される。また京都に帰る。講義にあつまるものが多くなる。

(益軒の講義は、『小学句読』『孝経』『大学章句』『論語集註』『近思録』などです)

一六六四年 寛文四年 三十四歳

福岡に帰る。知行一五十石となる。十月、江戸に行く。

一六六五年 寛文五年 三十五歳

三月、江戸を発し京都に滞在。父寛斎、福岡で死亡。著書『易学提要』『読書順序』

一六六六年 寛文六年 三十六歳

一月、福岡に帰る。十月、江戸に行く。

一六六七年 寛文七年 三十七歳

二月、京都に向かう。春夏の間に淋疾・疝気・痰火(気管支炎)を病む。秋、大和旅行。著書『止戈編』

一六六八年 寛文八年 三十八歳

六月二十六日、江崎広道の娘初(十六歳)と結婚。十一月、江戸に行く。髪をのばし久兵衛を名のる。著書『近思録備考』

(益軒は、この歳に髪をのばしました。これは正式に医師を辞めて武士階級の儒者になったことを意味します。知行も儒臣として最高の二百石になりました)

一六六九年 寛文九年 三十九歳

三月、京都に向かう。七月、福岡に帰り、荒津の東浜に邸宅を国主よりもらう。著書『顧抄』『小学句読備考』

一六七一年 寛文十一年 四十一歳

三月、京都へ行く。七月、福岡に帰る。黒田家譜編集の命令をうける。

一六七三年 延宝元年 四十三歳

京都滞在一ヶ月

一六七四年 延宝二年 四十四歳

九月、主君光之にしたがって江戸に行く。

一六七五年 延宝三年 四十五歳

幕府薬園の薬草を見学。五月、福岡に帰る。

一六七六年 延宝四年 四十六歳

長崎に藩命で図書を買いに行く。

一六七七年 延宝五年 四十七歳

命令により宗像郡大島に行き漂流してきた朝鮮人と筆談する。その後も機会あるたびに朝鮮人と筆談し、朝鮮の学問と風習を知ろうとした。

一六七八年 延宝六年 四十八歳

『黒田家譜』をつくり献上して、光之より白銀百両をもらう。

一六七九年 延宝七年 四十九歳

著書『杖植紀行』『伊野太神宮縁起』『初学詩法』『増福院祭田記』

一六八〇年 延宝八年

長門・大阪・京都・奈良・吉野山・箕面・有馬を旅行。著書『畿内吟行』『京畿紀行』『大和河内路記』『本草綱目目録和名』

一六八一年 天和元年 五十一歳

飢饉、知行所の農民に銀一七一匁を分けあたえる。

一六八二年 天和二年 五十二歳

十月、海路江戸に行く。著書『頣生輯要』

一六八三年 天和三年 五十三歳

三月、江戸を出て伊勢・大和をへて京都に入る。五月、福岡に帰る。

一六八四年 貞亨元年 五十四歳

幕府の命で黒田長政の戦事歴の調査。二月、江戸に行き、関が原・播州をみて・五月、帰福。十一月、再度江戸に行く。著書「黒田公勲功記』『大宰府天満宮故実』『大学新疏』

一六八五年 貞享二年 五十五歳

三月、江戸を発し、日光・足利学校・妙義l山にいたり、中仙道をへて、東近江から敦賀に行く。四月、京都に入り、六月、帰福。著書『西帰吟稿』

一六八六年 貞享三年 五十六歳

明の朱竹坨、、長崎に来て益軒の『近思録備考』を読み、好著とし自ら筆写して帰る。

一六八七年 貞享四年 五十七歳

著書『学則』『和字家訓』『吾嬬路記』

一六八八年 元禄元年 五十八歳

筑前風土記をつくる準備をはじめる。国内を巡遊。七月、京都に行く。約一年滞在。米川玄察に筝を習う。十一月、南都見物。

一六八九年 元禄二年 五十九歳

一月、京都を出て、丹波・若狭・近江をめぐる。二月、河内和泉から紀伊に行く。五月、京都を発して帰福。著書『平韻弁声』『香譜』『厳島図並記事』

一六九〇年 元禄三年 六十歳

福岡。博多の諸寺をたずね故実を問う。西方諸群巡遊。著書『香椎宮紀事』『都鄙行遊記』

一六九一年 元禄四年 六十一歳

四月、京都に行き、五月、東近江に遊ぶ。八月、福岡に帰る。著書『黒田家臣由来記』『筑前名寄』『江東紀行』『背振山記』

一六九二年 元禄五年 六十二歳

四月、船で室津にいたり、書写山にのぼり、姫路・大阪・大和・伊勢をへて、五月、江戸に着く。七月、発して京都にいたって滞在。著書『続和漢名数』『壬申紀行』『大和巡覧記』

一六九三年 元禄六年 六十三歳

著書『磯光天照宮縁起』『講説規戒』

一六九四年 元禄七年 六十四歳

十一月、京都に行く。著書『熊野路記』『豊国紀行』

一六九五年 元禄八年 六十五歳

京都にあって公卿と交遊。五月、帰福。辞職を願ったが許されない。次兄存斎、死去。

一六九六年 元禄九年 六十六歳

知行三百石となる。客を招いて祝宴数日。

一六九八年 元禄十一年 六十八歳

二月、夫人・侍僕を伴って大阪・京都見物。九月、有馬温泉に遊ぶ。

一六九九年 元禄十二年 六十九歳

著書『和字解』『日本釈名』『三礼口訣』

一七〇〇年 元禄十三年 七十歳

七月、辞職を許される。

一七〇一年 元禄十四年 七十一歳

著書『近世武家編年略』『至要編』『宗像郡風土記』

一七〇二年 元禄十五年 七十二歳

末兄楽軒の病重く再三訪う。三月、楽軒、死去。著書『音楽紀聞』

一七〇三年 元禄十六年 七十三歳

国内巡遊。著書『筑前国続風土記』『点例』『和歌紀聞』『黒田忠之公譜』『五倫訓』『君子訓』

一七〇四年 宝永元年 七十四歳

夏、夫人大病。著書『宗像三社縁起並附録』『菜譜』

一七〇五年 宝永二年 七十五歳

命により『三才図会』の修補。著書『古詩断句』『鄙事記』

一七〇六年 宝永三年 七十六歳

『三才図会』の修補おわって献上。著書『和漢古諺』

一七〇七年 宝永四年 七十七歳

三月、国内を巡遊し古蹟をさぐる。五月、先君光之、死去。

一七〇八年 宝永五年 七十八歳

著書『大和俗訓』

一七〇九年 宝永八年 七十九歳

著書『大和木草』『岐蘇路記』『篤信一世用財記』

一七一〇年 宝永七年 八十歳

著書『楽訓』『和俗童子訓』

一七一一年 正徳元年 八十一歳

著書『岡湊神社縁起』『有馬名所記』『五常訓』『家道訓』

一七一二年 正徳二年

著書『心画規範』『自娯集』

一七一三年 正徳三年 八十三歳

秋より重症の東軒夫人、十二月二十六日、死去。著書『養生訓』『諸州巡覧記』『日光名勝記』

一七一四年 正徳四年 八十四歳

夫人を失ってから孤独でさびしく健康も正常を失う。春になっても客をことわって逢わない。二月に一度よくなって笛崎あたりまで出かけられるようになったが、四月、再発し、手足麻痺し、ついに起たない。夏に『大疑録』を完成、八月二十七日、死去。西町金竜寺の竜潜庵に葬る。

十三歳の頃から、益軒は仏教を好みませんでした。埋葬は寺でしたが、葬儀は仏式でありません。ひたすら儒教の研究と普及に力を注いだ一生でした。

参考文献:『日本の名著 貝原益軒』中央公論社

(ムガク)

(これは2011.3.16から2013.5.18までのブログの修正版です。文字化けなどまだおかしな箇所がありましたらお教えください)

三稜鍼

三稜鍼 「賤ヶ岳合戦図屏風」

「賤ヶ岳合戦図屏風」

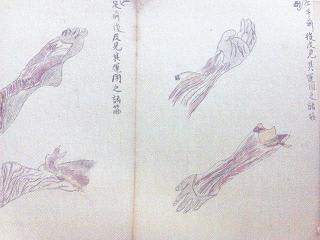

「施薬院男解体臓図」

「施薬院男解体臓図」

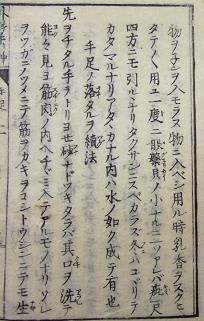

『金創口授』より

『金創口授』より 「寛政婦人解剖図」

「寛政婦人解剖図」

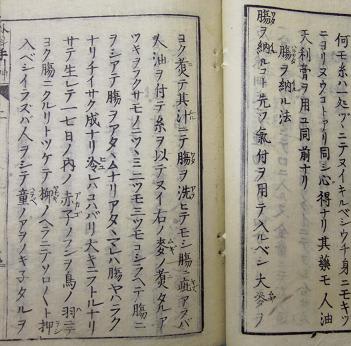

「解剖存真図」

「解剖存真図」